記事一覧

-

能登半島地震 被災地からの声(随時更新)

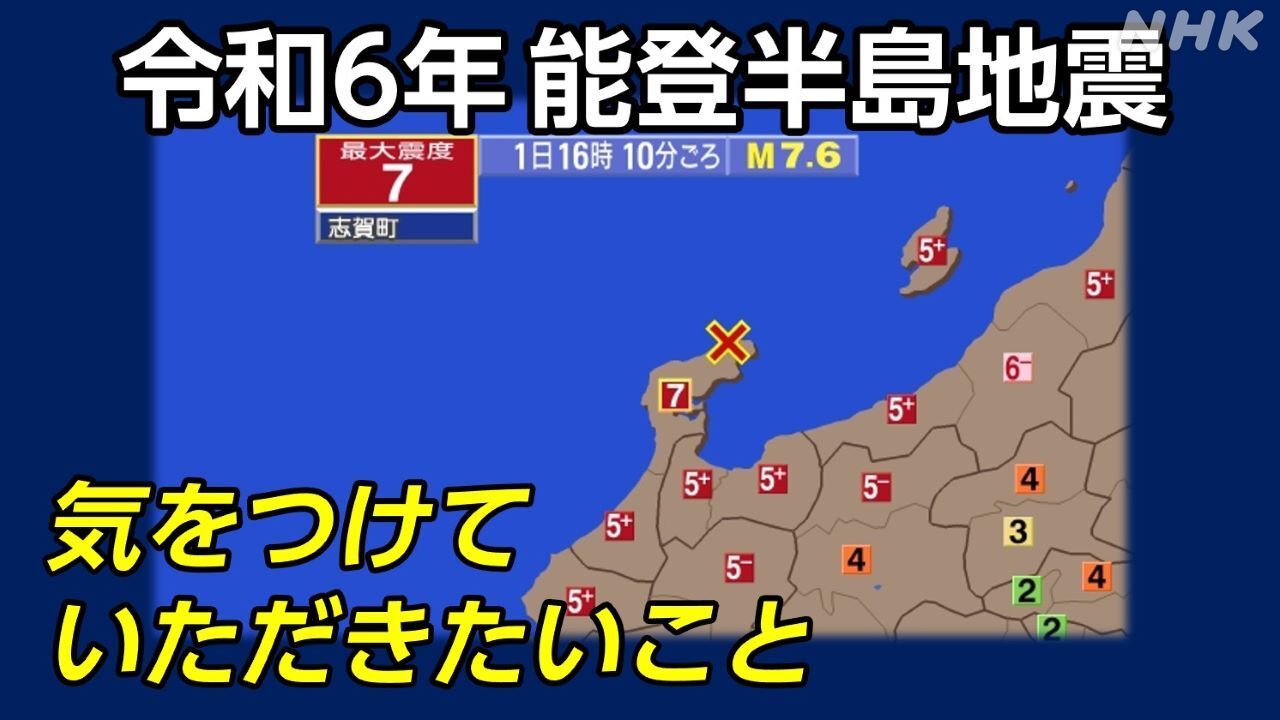

能登半島地震の発生直後からNHK取材班が聞かせていただいた遺族や被災者の証言、声です。2024年元日、最大震度7の能登半島地震は、家族や知人がそろい1年の安全を祈る平穏な時間を突然奪いました。お話を聞かせていただいた日時ごとに随時更新でまとめていきます。

-

災害切迫時「これだけはやってほしい」対策イラスト集

NHK防災これだけは。大雨・台風・猛暑・大雪…災害切迫時から復旧までNHKで災害担当をしている記者が伝える、せめて「これだけは」やってほしい対策のポイントを画像でまとめました。

-

イルカやクジラ漂着は地震の前兆ではありません…関係性を大調査

地震発生前後にSNSで見られる「イルカやクジラ、イワシの漂着や打ち上げは地震の前兆だ」とする投稿。関連性はあるのか国立科学博物館が公開する漂着に関するデータベースを分析し、なぜ起きるのか研究者に聞いた。

-

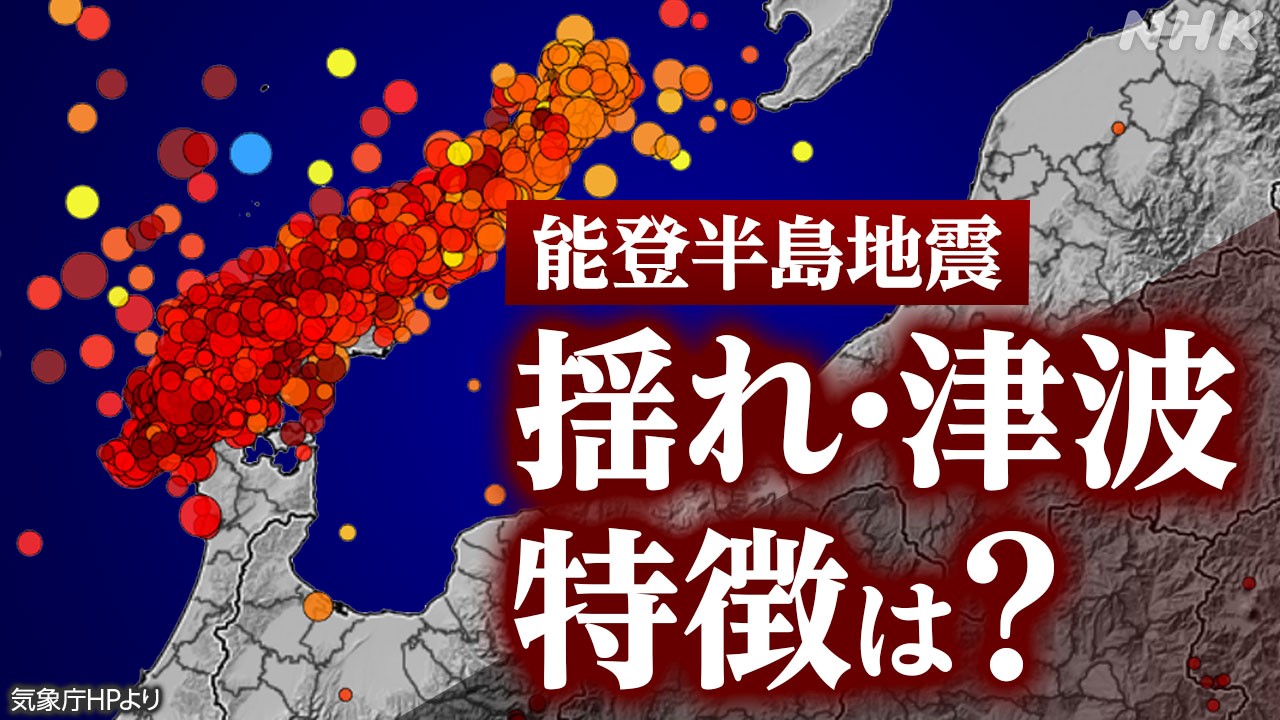

能登半島地震の特徴と原因は?最大震度7の揺れと津波

石川県で震度7の揺れを観測した大地震。輪島市や珠洲市など広範囲で家屋倒壊や津波被害が確認され死者は240人以上に(災害関連死含む)。活断層による地震で地盤隆起も。特徴・メカニズム・今後の地震活動は。わかってきたことをまとめました。

-

能登半島地震 災害に便乗した偽情報・デマ・犯罪に注意を

能登半島地震では災害に便乗した偽情報やデマがX(旧ツイッター)などのSNSで拡散されるケースが相次いでいます。窃盗や詐欺の犯罪行為も確認されています。過去の災害では性被害の報告も。十分に注意してください。

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

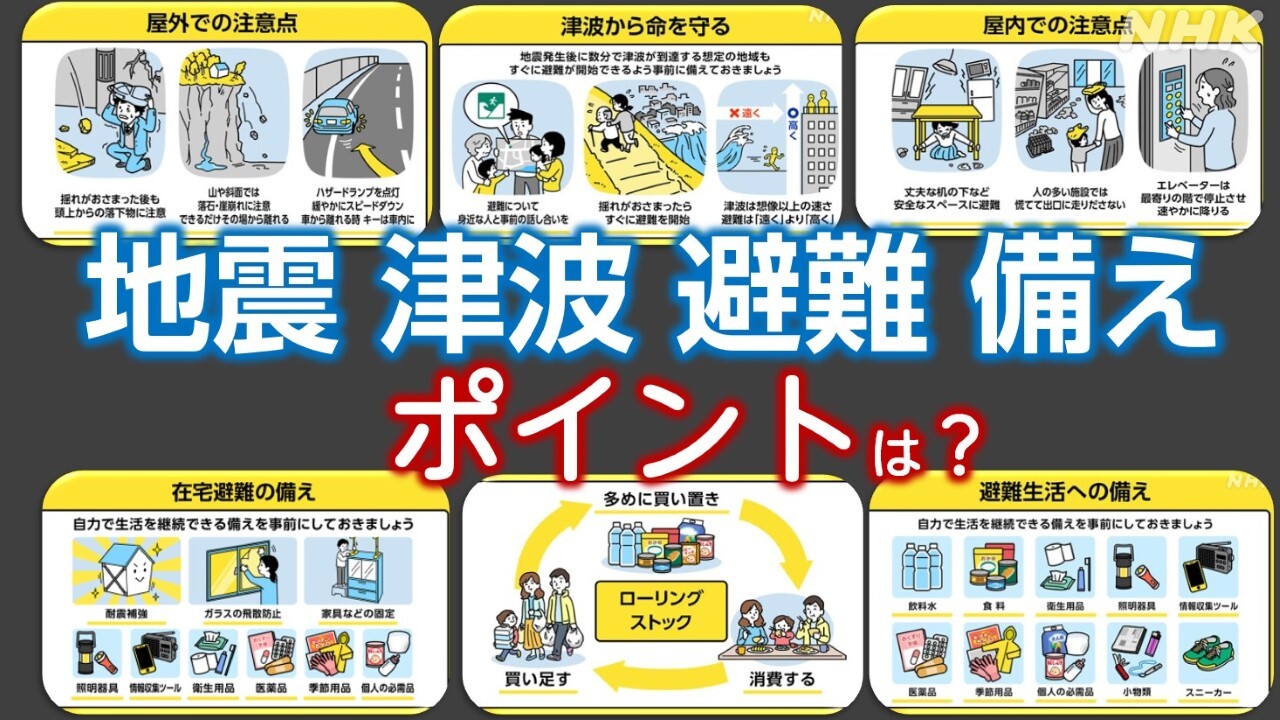

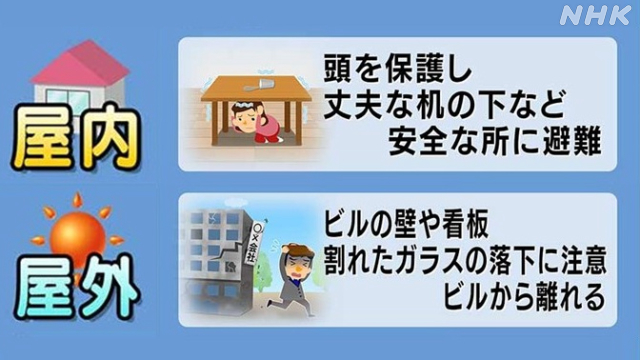

地震と津波 その時どうする?【地域ごとにイラストで】

NHK防災これだけは。突然の大地震による激しい揺れや大津波。身の守り方は地域の事情や地形、地盤によって異なることがあります。各地で取材した地域ならではの身の守り方、避難の特徴などをまとめています(随時追加)。

-

津波が発生したら…その時どうする?

「大津波警報」や「津波警報」が発表されたら「直ちに高台などへ避難」です。津波警報や津波注意報で予想される津波の高さの違いや危険性、避難行動のポイントをまとめました。海外の地震(遠地地震)や火山噴火による津波の特徴も。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。

-

能登半島地震 被災者に役立つ情報や避難生活の注意点まとめ

2024年1月1日の能登半島地震。最大震度7の激しい揺れを観測し津波も発生しました。揺れ・避難生活・車中泊・停電・断水・安否確認・犯罪防止・生活再建など、災害関連死を防ぐためにも被災地の皆さんに気をつけてほしい注意点やポイントをまとめて。

-

寒い避難所対策・車中泊 低体温症とエコノミークラス症候群予防

冬におきた能登半島地震。寒さの中の災害で避難所や停電した自宅で生活、車中泊も…。服装やエコノミークラス症候群予防。災害関連死を防ぐため、少しでも体調を崩さずに過ごす注意点について解説します。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。

-

活断層による内陸直下地震に警戒を

阪神・淡路大震災や熊本地震などの原因となった活断層。地震が発生する危険度を4段階にランク分けして地図に。阪神・淡路大震災が発生する前より切迫度が高いとされる活断層も。

-

29年後の上映会 アーカイブス映像でつなぐ阪神・淡路大震災の記憶

2023年12月。阪神・淡路大震災の被災地、神戸市長田区の御蔵小学校に集まった人たちが見たのは、29年前のあの日から記録されたNHKのアーカイブス映像。世代も震災との関わり方も異なる人たちが、同じ映像を見つめて、2時間語り合った。

-

災害で自宅が被災 支援金を受けるには…生活再建のポイント

地震や水害など災害で自宅が被害を受けた人を支援するためにさまざまな制度が用意されています。ぜひ知っておきたいポイントを分かりやすく解説しています。

-

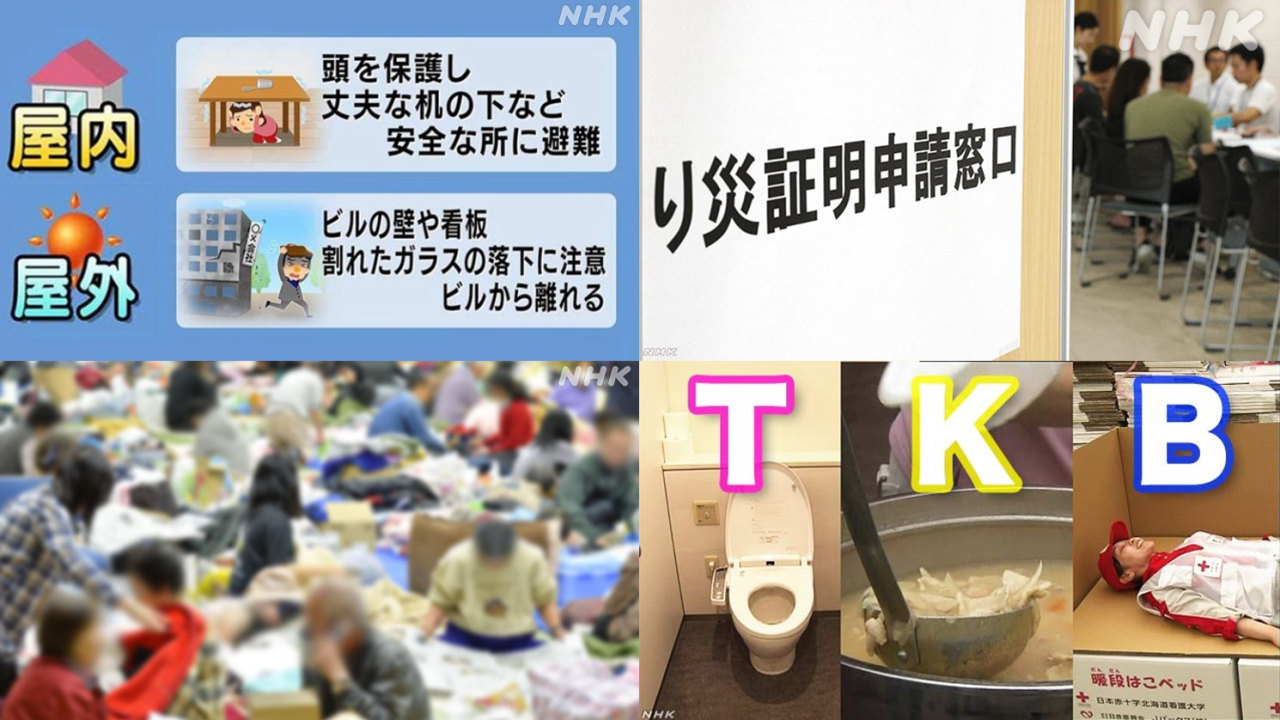

災害関連死を防ぐ避難所の運営方法 ポイントをまとめて

避難所環境を整えることは、災害関連死を防ぐために最も重要。スフィア基準とは?。感染症クラスターを防ぐポイントは?。避難所に必要なトイレ、キッチン、ベッドの設営方法は?過去記事をまとめて紹介。自治体担当者などは参考ください。

-

災害時のトイレ不足 水が流せない…簡易トイレの作り方と注意点

地震などの災害で断水しトイレの水が流せない…地震で壊れてトイレが不足している…。そんなときに自分たちで簡易なトイレを作る場合のポイントです。

-

阪神・淡路大震災とは 最大震度7の直下型地震 近代都市を襲った被害と教訓

阪神淡路大震災は1995年1月17日午前5時46分に淡路島北部を震源に発生したマグニチュード7.3の大地震(兵庫県南部地震)による大災害です。最大震度7の揺れと建物倒壊、大規模火災などで死者は6434人に。活断層による地震の被害や教訓をまとめました。

-

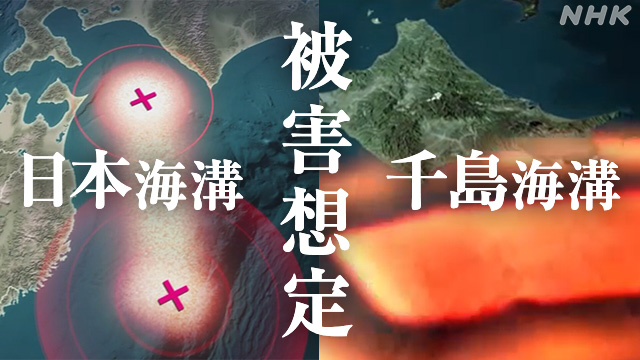

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」 1000人アンケート

「千島海溝」「日本海溝」やその周辺で、マグニチュード7クラスの地震が起きた場合にその後の巨大地震の発生に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。アンケート調査の結果、情報の普及や理解が進んでいないことがわかりました。

-

「顕著な大雪に関する気象情報」とは?どう行動する?

NHK防災これだけは。通称「顕著雪(ケンチョユキ)」などとも呼ばれる「顕著な大雪に関する気象情報」。急激に雪の量が増えた時に発表される、とても怖い情報です。大規模な車の立ち往生の危険も。どんな情報なのか、どう行動すべきなのか、まとめました。

-

大雪「不要不急の外出控えて!」 何が危ない?その時どうする?

NHK防災これだけは。大雪や暴風雪、猛吹雪のおそれがあり「不要不急の外出を控えて」と気象庁と国土交通省が緊急発表などで呼びかけている時は要警戒。スケジュール変更や在宅勤務を。会社経営者や上司の皆さんは従業員が無理な出勤や帰宅をせずにすむよう、配慮をお願いします。

-

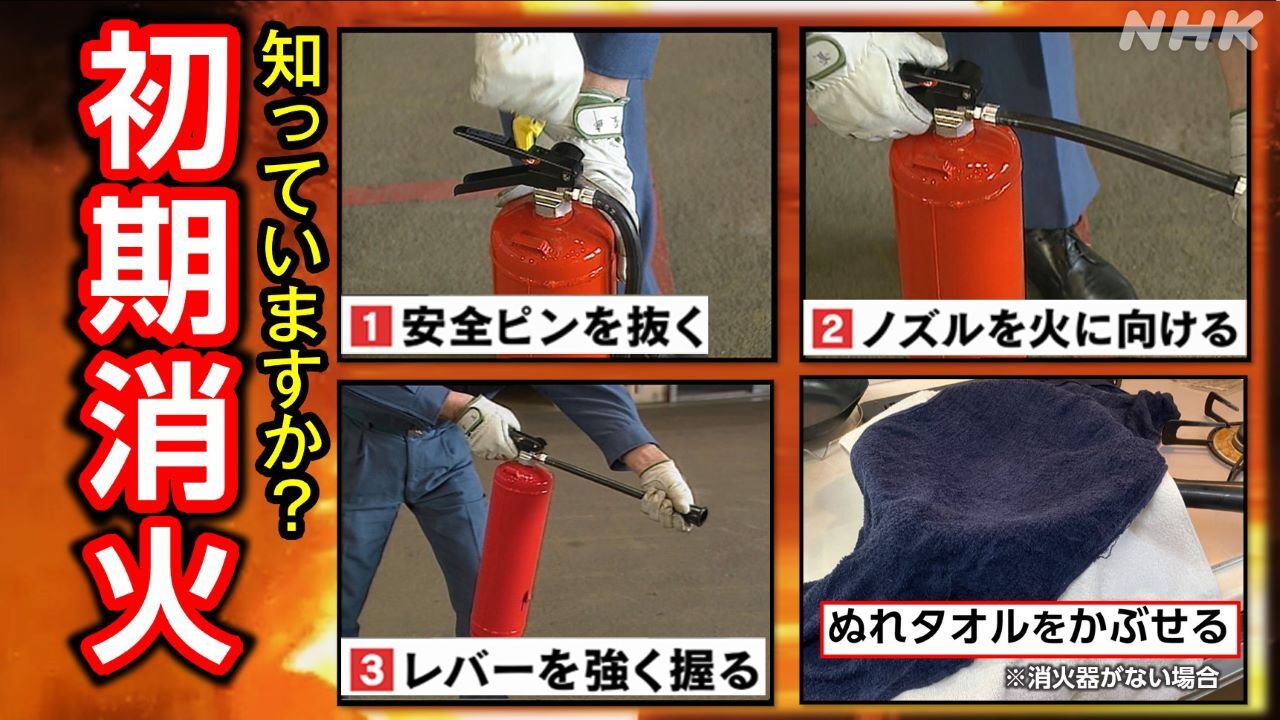

火災の初期消火 消火器の使い方・消火器ない場合はどうする?

「初期消火」は炎が小さい時に火事を消し止めることです。特に屋内や自宅の室内での出火の場合は火事の拡大を防ぐために非常に重要。消火器の使い方、ない場合は濡れタオルでも…。ポイントや注意点、住宅用火災警報器の点検方法をまとめました。

-

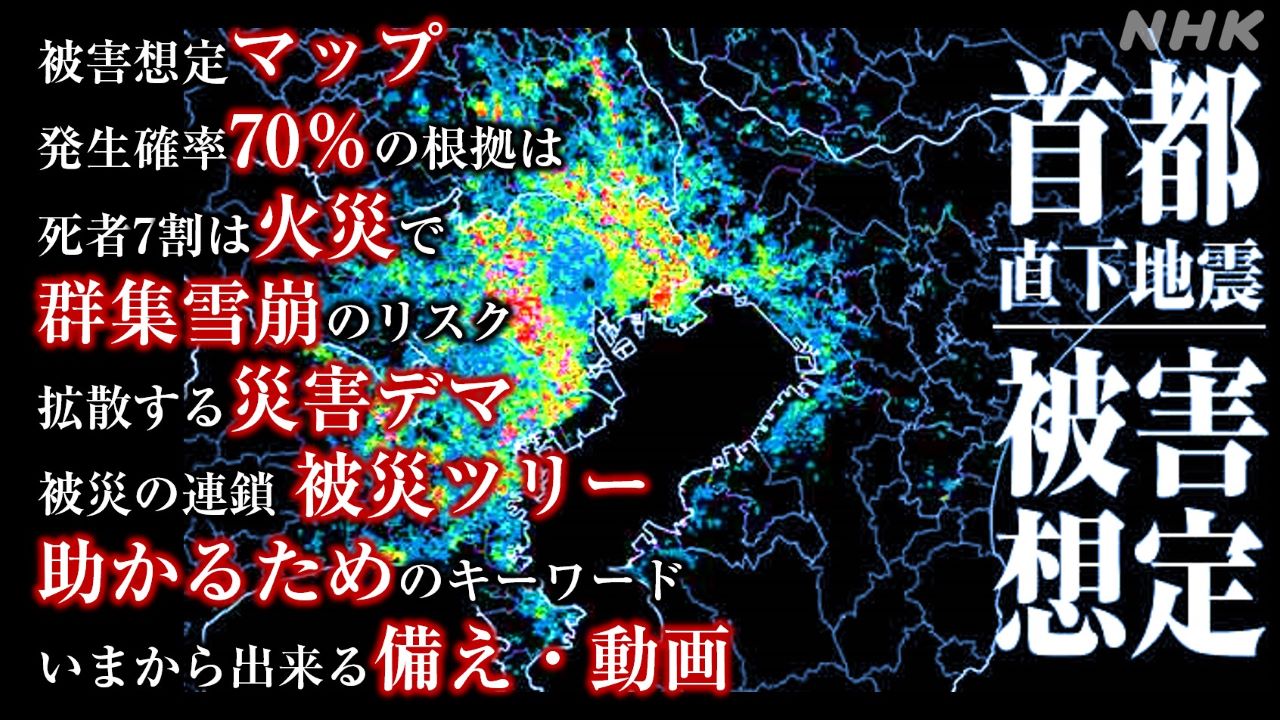

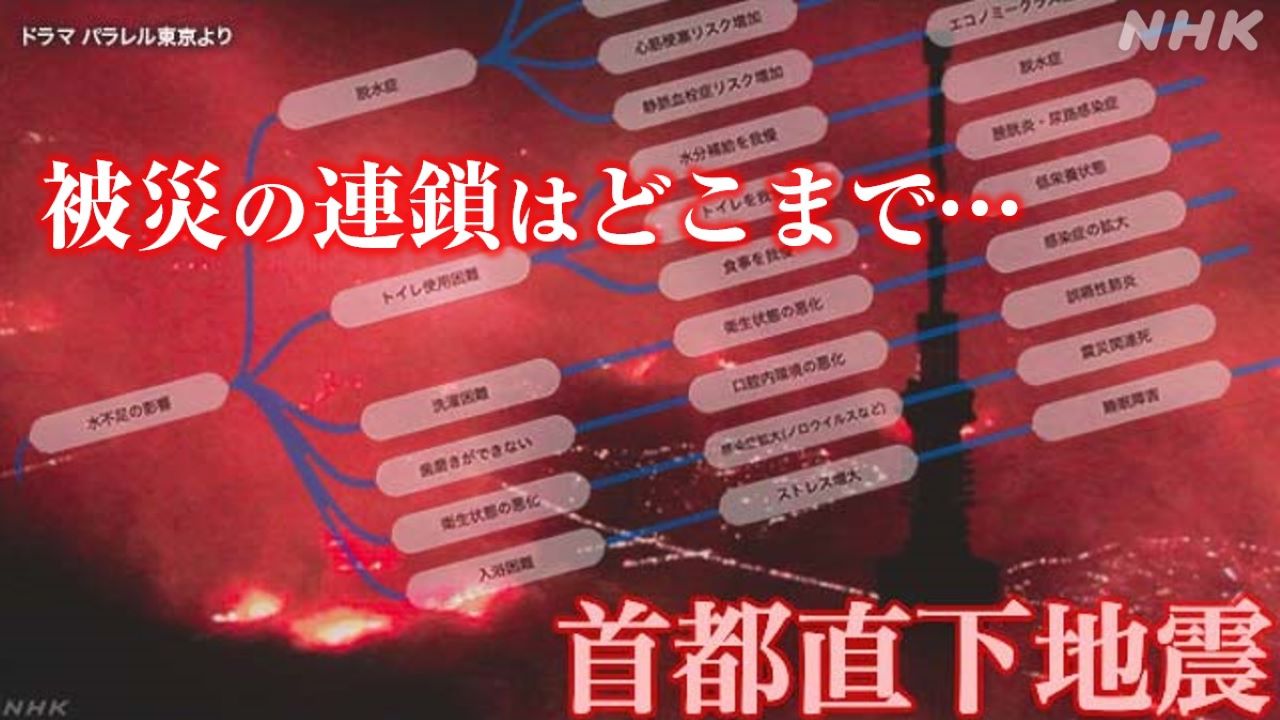

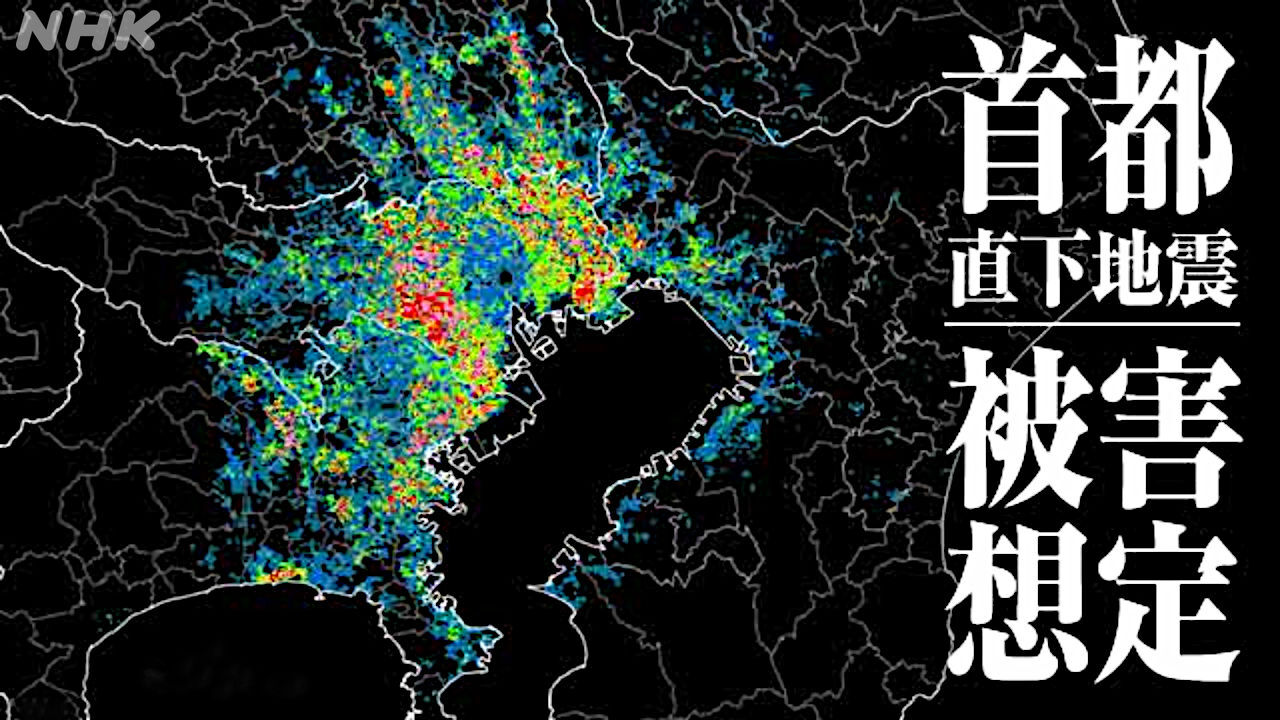

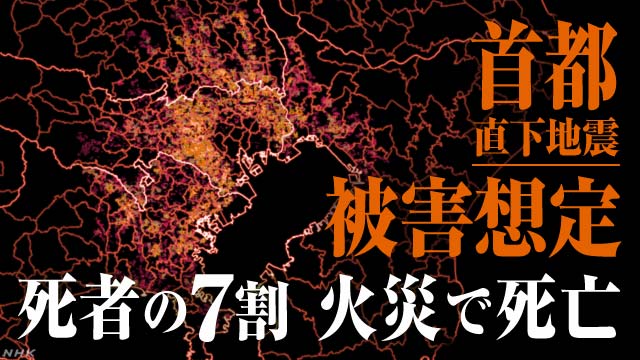

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

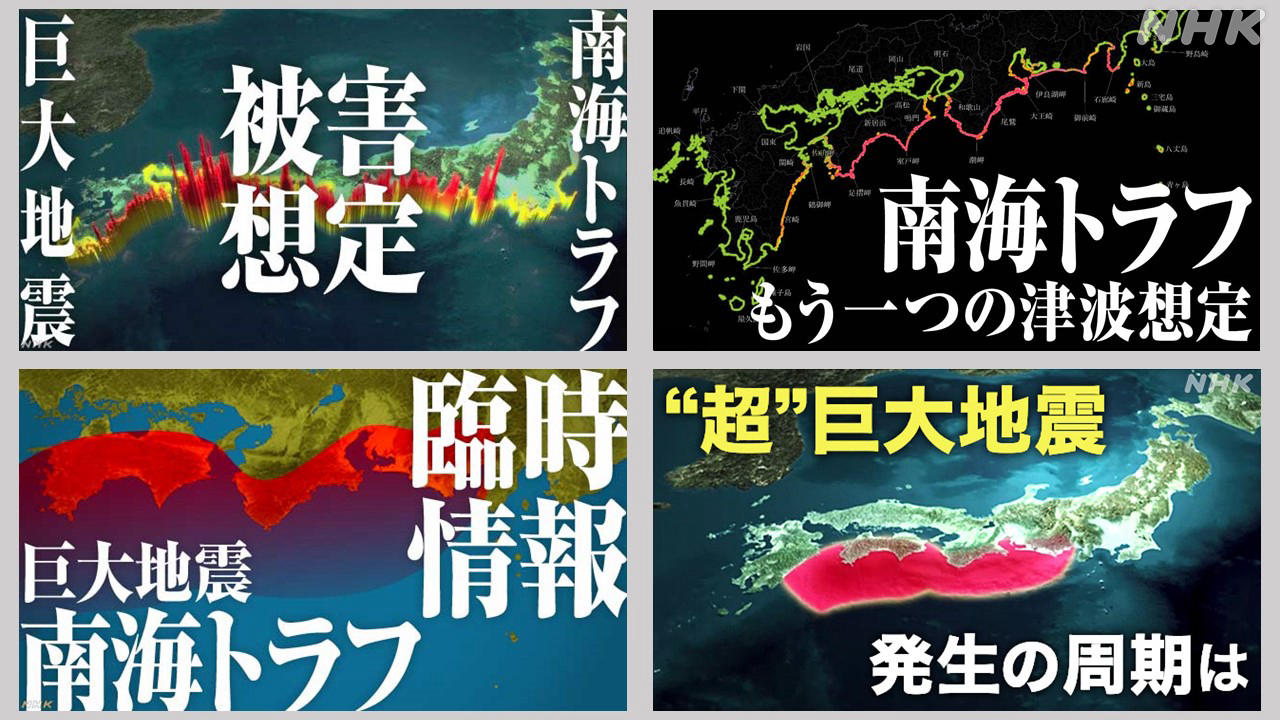

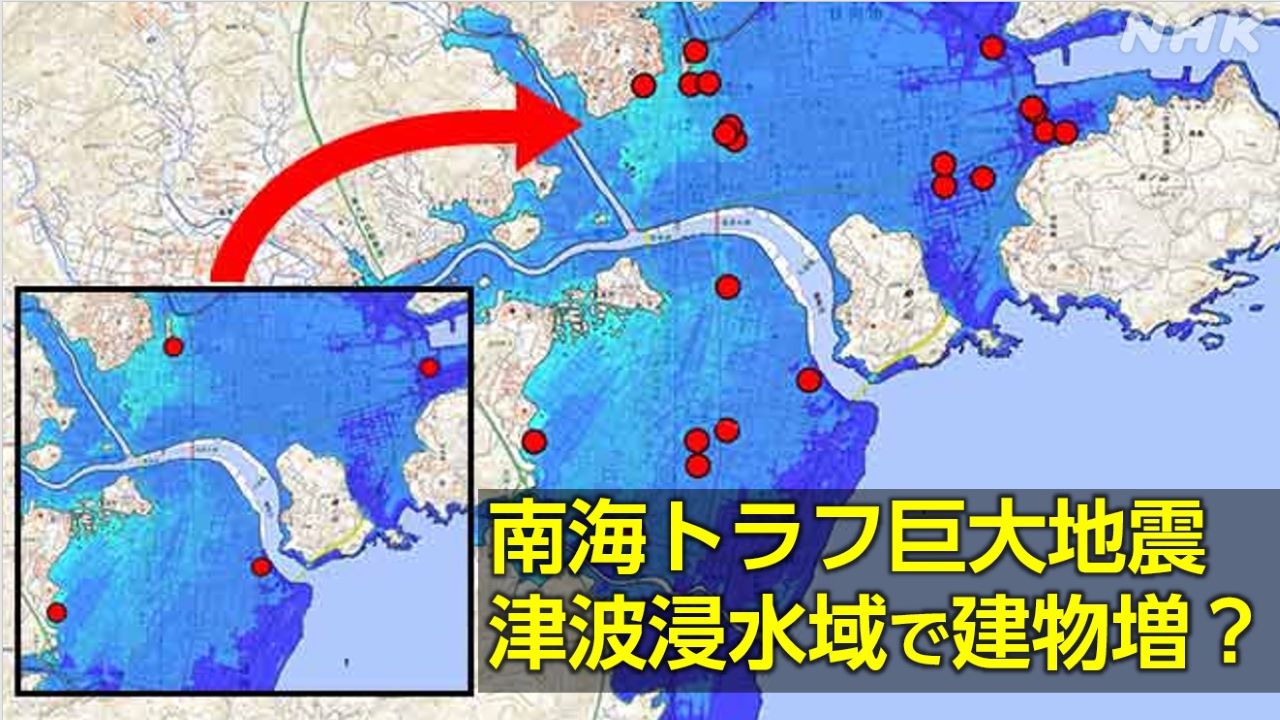

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

冬は室内でも「低体温症」に注意! 寒い日を過ごすポイント

NHK防災これだけは。冬の寒い日は自宅など室内でも「低体温症」になるリスクがあり救急搬送される人が相次いでいます。特に高齢者や持病がある人は要注意。「室内温度」「湯たんぽ」「酒に酔っている時」注意点やポイントは。

-

災害時の安否確認は?災害用伝言ダイヤル171・web171の使い方

地震や大雨など災害発生時に心配な家族や知人の安否。アクセス集中による通信規制で一般電話がつながらなくなった場合にスマホなどでどう連絡を取り確認するか。災害用伝言ダイヤル171・伝言板Web171など連絡手段や方法、使い方のポイントです。

-

“責任を一生背負う覚悟” 問われた自治体の防災対策

「責任を一生背負う覚悟で生きてきた・・・」元町長は沈痛な面持ちで語った。大規模な土石流が発生、多くの住宅が被害を受け39人が犠牲になった伊豆大島土砂災害。日本の防災対策の課題が次々と浮かび上がった。被災者、遺族、自治体の長から話を聞いた。

-

ダムの「緊急放流」はなぜ?危険なの?

大雨の時に実施されるダムの「緊急放流」とは一体何なのか、なぜ行われるのか、プロに聞きました。川が氾濫して大きな被害が出る…というイメージを持っている人も、一体どんなもので、どう行動すれば良いのか知っておいて下さい。

-

伊勢湾台風とは?犠牲者5000人超「暴走木材」が街を襲った

“最強クラス”、“明治以降、最悪の台風災害”ともされる伊勢湾台風。当時、何が起こったのか…高潮被害は。今後、伊勢湾台風を上回るようなスーパー台風が日本を襲うリスクについてもまとめました。

-

大阪に津波が10分で来る?南海トラフ巨大地震の前に知っておいて欲しいこと

南海トラフ巨大地震で大阪を襲う津波。その「到達時間」について、自治体の呼びかけている内容と気象庁が発表する内容には大きな違いがあります。パニックにならないために知って欲しいことです。

-

100年前の「フェイク画像」 関東大震災でも拡散したデマ

災害のたびに出回る「フェイク画像」や「デマ」は100年前の関東大震災でも。なぜ無くならないのか。現代への教訓とは

-

関東大震災 当時の地図に記されていたことは?

1923年9月1日に発生した関東大震災。 国が大事に保管してきた当時の地図がある。 家屋倒壊や大規模火災など、どこに被害が集中したのか。デマは…。いまを生きる私たちに必要な対策は何か、写真や映像だけでは分からなかった関東大震災の姿は。

-

関東大震災とは? 被害の特徴・メカニズム・教訓は?

関東大震災とは。大地震のメカニズム、大規模な同時多発火災・火災旋風・土砂災害・津波による被害・デマの状況や特徴、教訓について、図や写真などをもとにわかりやすく。

-

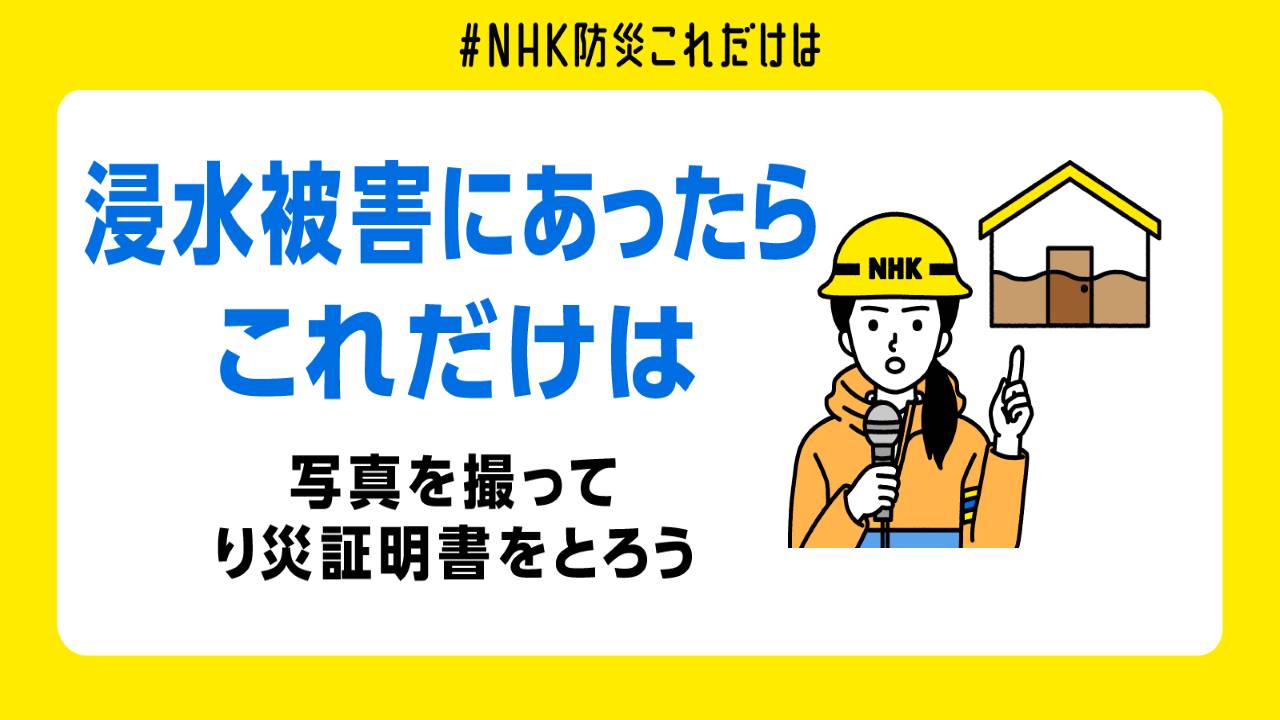

自宅が浸水したら・・・片づけの注意点は?

NHK防災これだけは。浸水被害にあった自宅の片づけをする際は、暑くても肌を出した服装はしないで下さい。自分だけで行おうとせず、災害ボランティアセンターに相談してください。濡れてしまっても使える可能性があるものもあるので、専門業者に相談しましょう。

-

赤ちゃんと避難…注意点や持ち物、ミルクをあげるポイントは?

NHK防災これだけは。赤ちゃんと避難する時の注意点とポイントをまとめました。いつ、どこに避難をする?リュックに何を入れたらいい?授乳の注意点は?今のうちに確認してみて下さい。

-

川で水難事故にあわないための対策やポイント

NHK防災これだけは。川遊び中の水難事故が相次いでいます。ライフジャケットの選び方は?流された時はどうする?これだけは守って欲しいポイントです。

-

子ども(幼児)と避難するとき 注意点とポイントは?

NHK防災これだけは。子ども(幼児)と避難する時の注意点とポイントをまとめました。いつ避難を始める?リュックに何を入れたら良い?どこに避難する?今のうちに確認してみて下さい。

-

いざ避難! ここで注意すべきこと

大雨や台風の接近。川の氾濫に浸水、土砂災害。災害の危険を感じて避難する際にどんなことに注意すればよいか。動画も含めポイントをわかりやすく解説。

-

3歳の孫が「ため池」の決壊で… 全国の危険性と対策は

西日本豪雨では「農業用ため池」の決壊による被害が相次ぎました。台風や線状降水帯など大雨の際に被害が及ぶおそれのある「ため池」は全国に5万か所以上あり、対策が十分に進んでいない実態が見えてきました。最新の対策事例も紹介。

-

災害時に断水したら…生活のポイントは

NHK防災これだけは。地震や大雨など災害時に「断水」した時は、水道の元栓を閉める、トイレに水を流さない、給水所にはリュックで行く。トラブルを避ける3つのポイントを紹介します。

-

災害時に停電したら…その時どうする

NHK防災これだけは。大雨など災害時に停電してしまったら…。懐中電灯などの明かりを増す方法、スマートフォンのバッテリーを長持ちさせる方法、で停電復旧時の通電火災対策などをまとめました。

-

「不要不急の外出控えて!」何が危ない?その時どうする?

NHK防災これだけは。「不要不急の外出を控えて」大雨による土砂災害や川の氾濫、浸水、台風の接近時など災害時のこの呼びかけ。何を意味する?どう行動すれば?会社側も社員の命のために、ぜひ考えて下さい。

-

顕著な大雨に関する情報とは? 線状降水帯が発生したらどうする?

NHK防災これだけは。気象庁が発表する「顕著な大雨に関する情報」。「線状降水帯」が発生するなど、災害の危険性が急激に高まっていることを示す情報です。情報の意味は?この情報が出たらどう行動し身を守るべきか、まとめました。

-

記録的短時間大雨情報とは? どう身を守る?

NHK防災これだけは。気象庁が発表する「記録的短時間大雨情報」。災害との関係が深い情報です。情報の意味と、どう行動すればよいのか、まとめました。

-

大雨で川が心配… スマホでもできる川の水位の確認方法とは

大雨の時、近くの川はいつが危険?河川の水位上昇など変化を知ると早めの避難にも役立ちます。実はスマホやパソコンでかなり詳しく知ることができます。国土交通省の「川の防災情報」操作の仕方や見方のポイントをまとめました。

-

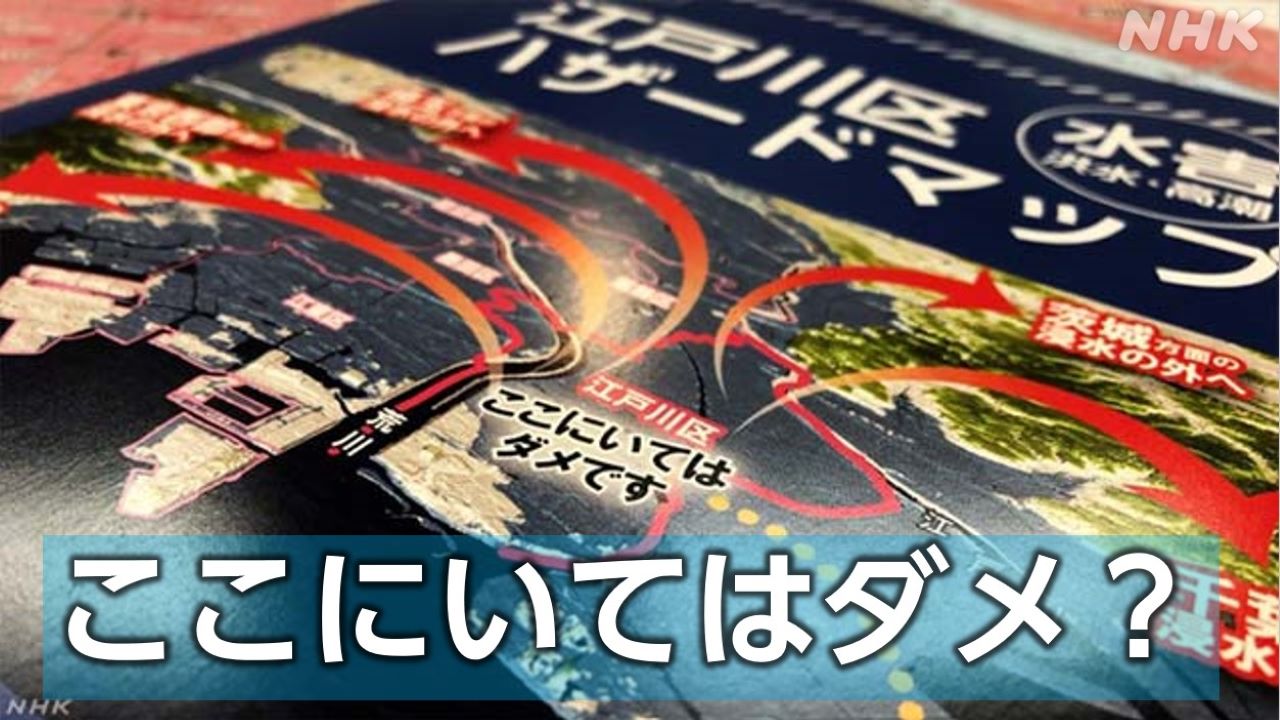

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

富士山噴火 ハザードマップと避難計画は

富士山噴火での被害を想定した新しい避難計画。江戸時代の宝永噴火から300年以上が経過。「噴火は必ず起こる」と専門家は警鐘を鳴らしています。ハザードマップとは?。東京を含む首都圏の広範囲に降るとされる火山灰の影響は?。

-

「日本海東縁部」 短時間で到達する津波に注意

日本海の海底にある「日本海東縁部」とは。「日本海中部地震」「北海道南西沖地震」など、過去に活断層などの大地震が起きています。陸地から近いところで津波が起きることが多く「強い揺れを感じたら、すぐに避難」が重要です。

-

猛暑は“災害” 命を守る「熱中症」対策

猛暑の中で熱中症にならないための対策や方法は。熱帯夜を乗り切る方法や効果的な換気のコツ、外出のチェックポイント、万一熱中症になってしまったときの応急措置も。高齢者、子ども、赤ちゃんまで情報をまとめました。

-

最強クラスの台風が接近!そのとき、何を検索した?

「西鉄バスが止まった。今回の台風はガチでやばい」。こんなツイートが話題となった2022年9月の台風14号。検索ワードのビッグデータ分析から、地域ごとに求められる情報に特徴がある可能性が見えてきた。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。

-

“救えたはずの命” 災害関連死を防ぐには

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震…。地震や津波からは生き延びた。それなのに、避難生活などで命を落とす「災害関連死」が後を絶たない。専門家の分析では多岐に渡る原因が。命を守るためできることとは?

-

【熊本地震の教訓】命を守る11の防災キーワード

2016年4月14日と16日。熊本地震では活断層による地震が発生、2度にわたって最大震度7の激しい揺れが襲い、エコノミークラス症候群などによる災害関連死を含め熊本県・大分県で276人が亡くなりました。防災の教訓を11のキーワードで振り返ります。

-

南海トラフ巨大地震 被害想定見直しへ

最悪の場合、死者が32万人を超えるなどと想定されている南海トラフ巨大地震。公表から10年余りがたったことから被害想定を見直すことになりました。見直しの背景や、今後必要とされる対策についてポイントをまとめました。

-

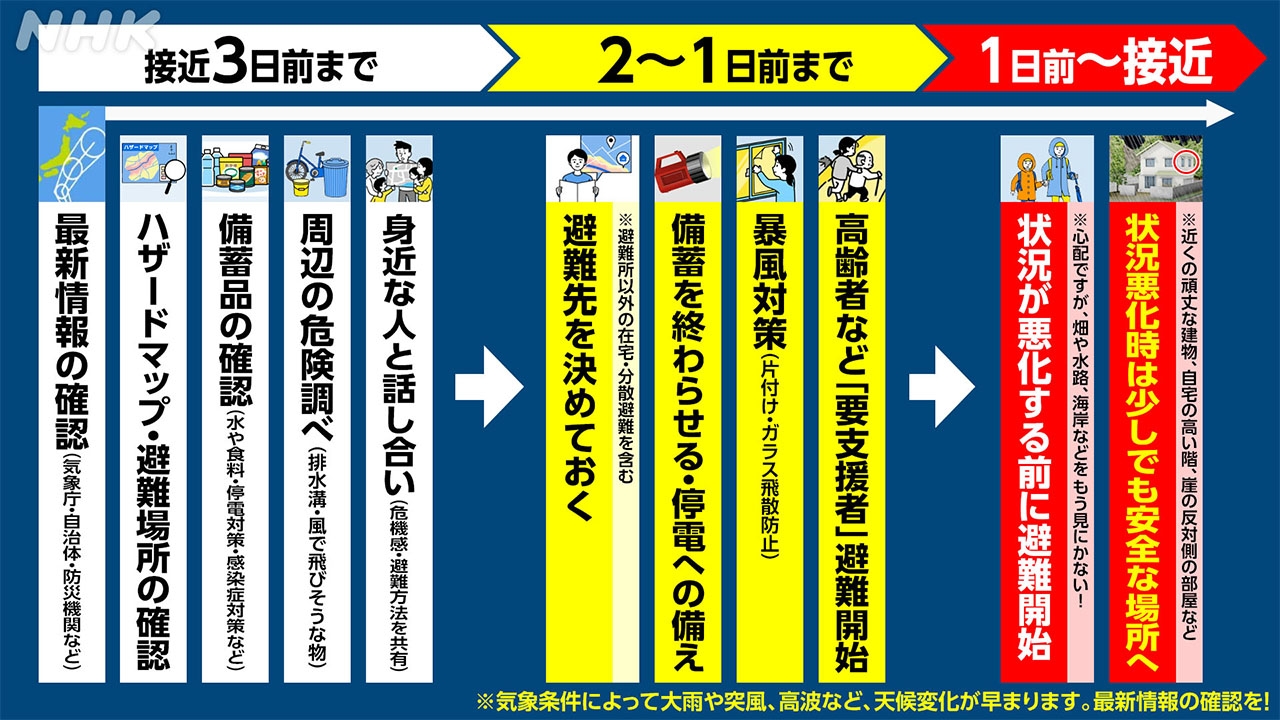

台風接近前にやっておきたい備え「タイムライン」で

「台風の接近が予想される」その時、どうすればいいか。大切なのは状況悪化の前に準備を終えておくこと。接近予想の”少なくとも3日前”から「あなたがやるべきこと」を説明。対策を詳しく示したリンク記事も。

-

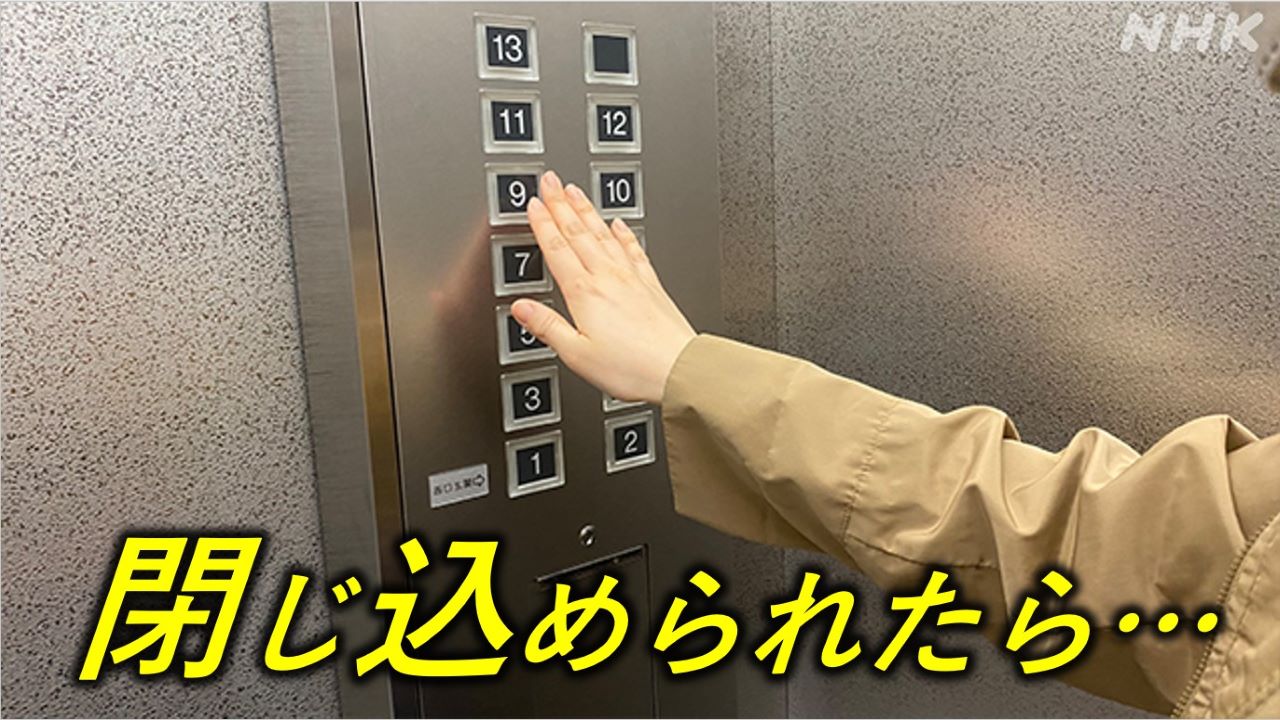

「エレベーターに閉じ込められた」いったいどうすれば?

エレベーターに閉じ込められる…首都直下地震や南海トラフ巨大地震などでは、都市部の多くのエレベーターが揺れ、こうした事態になるおそれがあります。そのときの対処法や、事前に知っておきたい準備・対策です。

-

私には爪切りが必要だった 経験者だからこその「すごい」備え

非常用持ち出し袋にどうして爪切りが?東日本大震災の発生時、避難生活を経験した被災者が今も続ける備えから、私たちが今できる対策をまとめました。

-

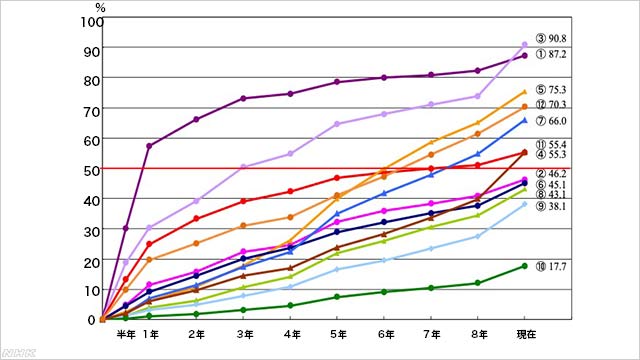

被災地の若者は今 東日本大震災12年“現役世代”アンケート

東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故の発生から12年。岩手・宮城・福島の被災地で“現役世代”の中核を担う20代から50代の1000人にアンケート。浮かび上がったのは、自分の住む土地への複雑な思い、3つの県の復興の違いでした。

-

わが子のミルクとおむつはどこに?そして生理が始まった

赤ちゃんを抱える母親が突然地震に巻き込まれ避難生活を強いられる。それは生後4か月の息子の乳幼児健診を受けていた最中に突然、始まりました。東日本大震災発生時、20歳だった女性の体験です。

-

「半割れ」南海トラフ巨大地震 もう1つの最悪想定

「最悪のシナリオは『半割れ』かもしれない」地震の専門家たちが答えた。将来、必ず起きるとも言われる南海トラフ巨大地震。「揺れ」「災害救助」「経済」の3つの面から検証してみると、日本に住む私たちのほとんどが無関係でいられない事態が迫っていることがわかりました。

-

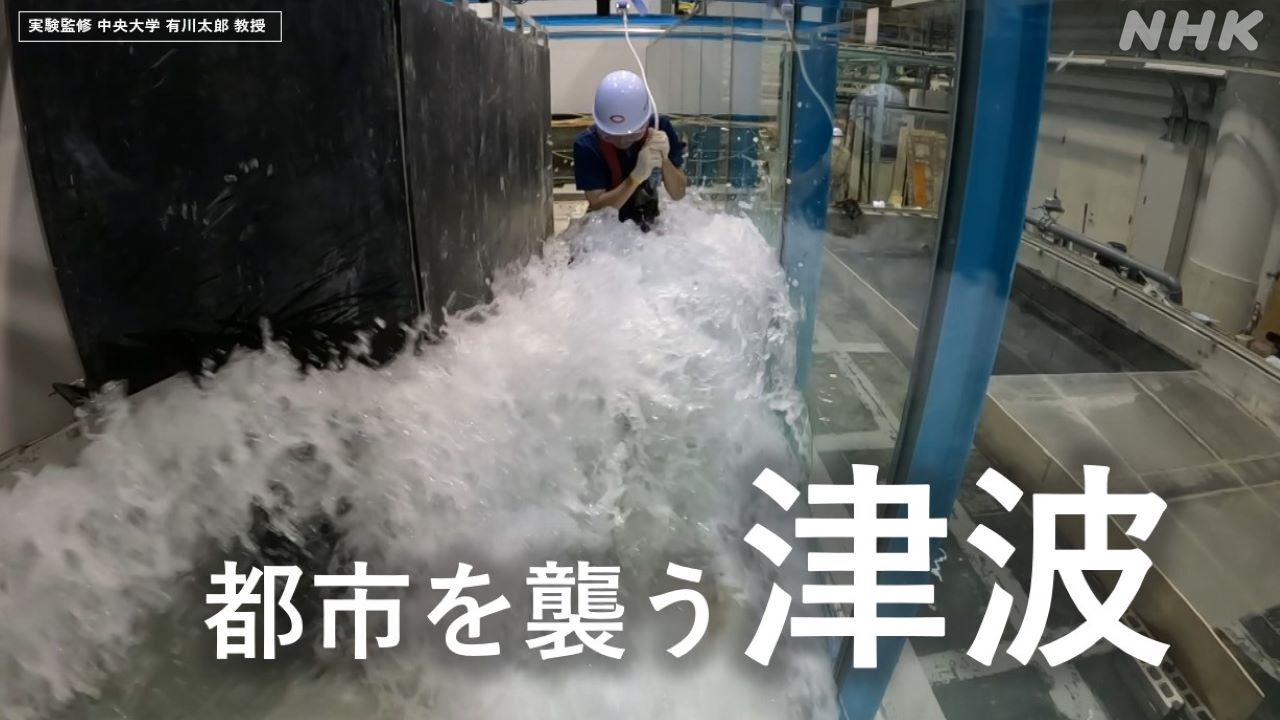

“縮流” 気づいてからでは逃げ切れない津波

南海トラフ巨大地震では、最悪の場合、大阪・梅田にも津波が襲来する。危険な現象が「縮流」。大都市特有の現象でどのような被害が想定されるのか。威力を増す津波に備えや対策はあるのか?

-

140文字でわかる!! 「南海トラフ巨大地震」のキーワード

南海トラフ巨大地震で知っておきたいキーワードを厳選し、その意味を140文字以内にまとめました。それぞれの専門用語に関連した記事も紹介。

-

「ドミノ倒しのように…」巨大地震で日本経済を襲う危機 BCPを

南海トラフ巨大地震が発生した後の経済損失を専門家が詳細にシミュレーション。経済ダメージは太平洋側だけでなく全国に波及する結果に。今やっておく必要のある対策・BCPは?。

-

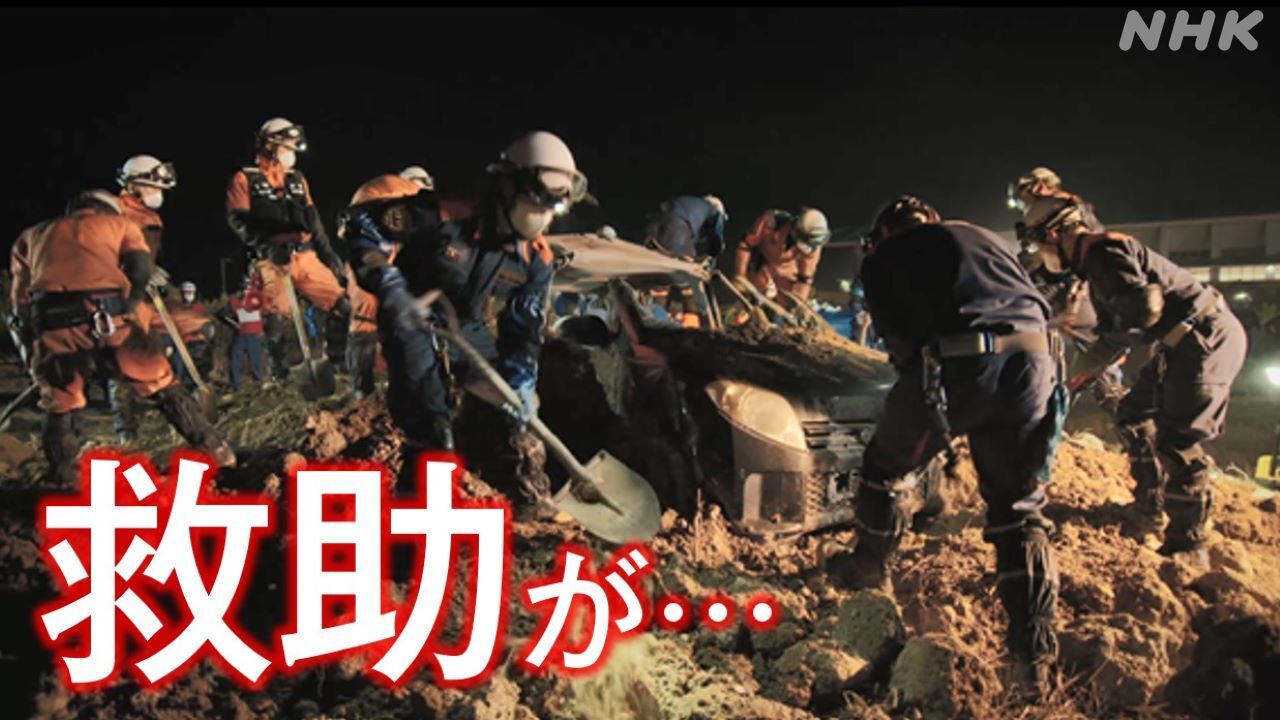

「3日で助けは来ない?」南海トラフ巨大地震 消防の救助は

どれくらいの部隊を出せるか、わからない…。南海トラフ巨大地震が発生した場合の被災地の救援体制について、全国の消防関係者は口をそろえた。背景には特徴の「半割れ」が。消防力の限界とは。緊急消防援助隊のアンケートも含め専門家に課題と対策を聞いた。

-

揺れが止まらない… 高層ビル・タワマンを襲う「長周期地震動」

東京・名古屋・大阪などの大都市で増え続ける超高層ビルとタワーマンション。地震の際、脅威となるのが「長周期地震動」。東日本大震災でも発生した。南海トラフ巨大地震では、最大の揺れ幅6メートル、10分以上続くという想定も。被害を防ぐための対策は?

-

地震は世界各地で 過去に発生した場所や被害は

世界各地でもプレートのせめぎ合いが原因で地震が起き、毎年のように犠牲者が出ています。世界各国で起きた大地震をまとめています。

-

BCPとは・・・ あなたの企業は?どうやって作る?

地震や水害で企業が被災すると、企業そのものが存続の危機にさらされるだけでなく、地域にも大きな影響がでます。会社でBCP(事業継続計画)がなぜ必要なのか、どうやって策定すればいいのか。詳しく解説。

-

地震・津波 発生時や備えのポイント イラスト解説

突然の地震や津波などの災害から身を守るには・・・避難生活で必要になる備蓄品、防災グッズは。その時、そして今から備えておいてほしい対策のポイントをイラストでまとめました。自分自身で保存、大切な人ともシェアしてほしいです。

-

「仮設住宅」に入れない? 巨大地震で家を失ったら…

南海トラフ巨大地震で仮設住宅が深刻な不足に陥る可能性があることが専門家の研究で明らかに。住まいを失い慣れ親しんだ土地を離れ、知らない土地に移り住む「疎開」が全国規模で起きる可能性も。備えや対策は?

-

南海トラフ巨大地震 連続する「半割れ」とは?

「半割れ(はんわれ)」。南海トラフ巨大地震が発生するケースのうちの1つで、国も警戒が必要だとしてこのキーワードを使っています。巨大地震が連続して起きる可能性がある「半割れ」とは?

-

“地震雲”に“人工地震” 「いいえ、違います」

トルコ・シリア大地震をめぐってSNS上で拡散された“災害デマ”。「地震雲が出た」や「人工地震ではないか」という言説を、雲や地震の専門家はいずれも否定。その理由を詳しく解説します。

-

「活断層の地震」と言われて わかりますか?

活断層の地震とはなに?動くとはどういうこと?阪神・淡路大震災や熊本地震など日本で内陸直下型地震や津波を引き起こすメカニズムや危険度、マップを改めて調べ、わかりやすく解説。

-

冬の避難所の寒さ対策 備えのカギは“TKB+W”

外はマイナス20度。こうした状況で、大地震が発生したら…。 災害関連死を防ぐためのキーワードは“TKB+W”。北海道で体験する訓練が1泊2日で開かれ記者が参加してきました。備えや対策のポイントも紹介。

-

水道管の凍結 対策のポイントは?凍結したら?

寒気や寒波で気温が0度以下になると水道管が凍結し破裂や破損のおそれが。気温低下による凍結を防ぐには?凍ってしまった場合の対処法は?対策やポイントです。

-

わが家の地盤は大丈夫!? 盛土のリスクを調べるには

地震や大雨などの災害で崩れるリスクがあるとされる盛り土。日本では多くの家が人工的に造成された「盛土」の上に。我が家の地盤は盛土?安全? 擁壁も含め調べ方と対策のポイントをまとめました。

-

大雪対策「除雪・雪かき」事故を防ぐ注意点は?

NHK防災これだけは。冬のシーズン、雪国では除雪機を使うことも多くなります。でも、毎年のように事故も。事故を防ぐために、これだけは気をつけてほしい注意点やポイントを説明します。

-

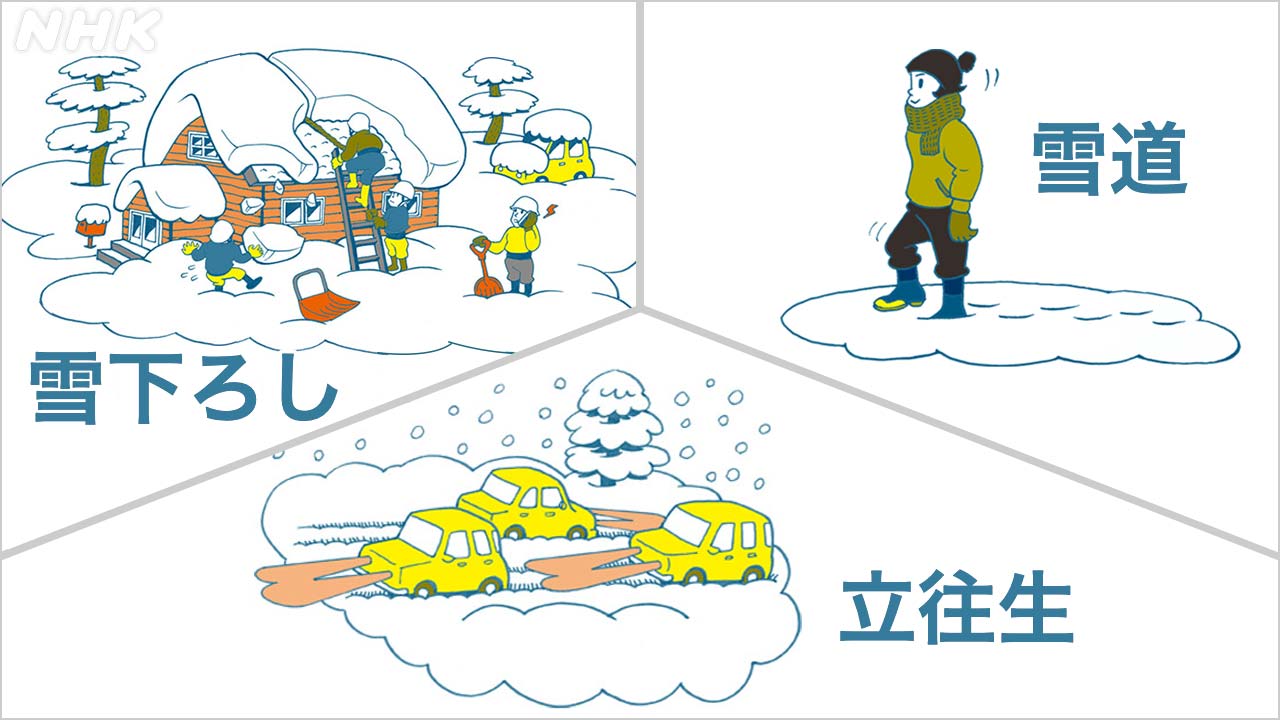

大雪対策「雪下ろし」 屋根からの転落事故など防ぐには?

NHK防災これだけは。大雪や豪雪で必要になる屋根の「雪下ろし」。ただ、雪下ろし中の事故が毎年あとをたちません。事故を防ぐためにこれだけは気をつけてほしいこと、注意点やポイントをまとめました。

-

大雪対策「立往生」どうすれば? エコノミークラス症候群防ぐには

NHK防災これだけは。大雪や吹雪、ホワイトアウトによって立往生が発生し、車に長時間いることになってしまったら…。立ち往生中の一酸化炭素中毒、エコノミークラス症候群のリスクを減らすため、取るべき行動をまとめました。

-

“ヒーローは助けに来ない” 南海トラフ地震 医師からの警告

南海トラフ巨大地震が起きたとき、被災地で医師不足が深刻になる…。私たちの命を救う病院は医療はどうなるのか、トリアージは。私たちが備えておくことは。医師たちの警告。

-

北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表されたらどうする? Q&A

千島海溝と日本海溝で巨大地震の可能性がふだんよりも高まったとして発表される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。どんな情報かQ&A方式でまとめました。

-

大雪対策「ホワイトアウト」特徴や緊急連絡先は

NHK防災これだけは。猛吹雪や暴風雪、地吹雪でおそろしいのは、一瞬で目の前が真っ白になる「ホワイトアウト」。万が一、遭遇してしまった時のために、取るべき行動、ホワイトアウトが起きやすい地形などをまとめました。

-

大雪対策「車に乗る時」タイヤ確認や給油の方法

NHK防災これだけは。雪の中のドライブ。車を運転する前にチェックしてほしいことです。燃料は十分?。100円玉でタイヤの溝の深さを調べる方法があります。ブーツの靴底にもリスクが…。

-

大雪対策「外出する前」車に備えておきたい物と情報確認方法

NHK防災これだけは。冬のシーズン、車などで外出しようと思ったら雪の予報が…。大雪の前に注目したいキーワード、立ち往生に備えて車で出かける際に乗せておく道具、心がけてほしいポイントをまとめました。

-

大雪「転倒事故・雪下ろし・立往生・気象用語」の注意点は

大雪や低温の季節「転倒事故」「雪下ろし」「車の立ち往生」の注意点や対策のポイントをまとめました。「顕著な大雪に関する情報」「JPCZ」「ブラックアイスバーン」など難しい気象用語についても簡単に解説。

-

世界の気象災害に「早期警戒システム」 日本にできることは

地球温暖化による気象災害の激甚化が指摘される中、国連が今後5年で全世界に普及させると呼びかけたのが「早期警戒システム」。相次ぐ災害から命を守るために、日本にできることとは?

-

大雪の原因 JPCZ=日本海寒帯気団収束帯とは

大雪の予報などよく出てくる言葉「JPCZ」=「日本海寒帯気団収束帯」。メカニズムや「危険な雪の降り方」を把握する手段を詳しく解説します。

-

災害は夜間と休日に多いってほんと!? 調べてみると・・・

「災害って夜間や休日によく起きるよな・・・」実際、事実なのか?デマ=根拠のないうわさ話なのか? 地震のデータや、豪雨・大雨を調べて専門家に聞いてみました。

-

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

南海トラフ巨大地震で被災地に助けは来るのか?緊急消防援助隊の過去最大規模の訓練を密着取材。戦略と課題を探りました。

-

超高層ビル 長周期地震動対策の最新技術

東日本大震災で超高層ビルを大きく揺らした「長周期地震動」。地震の揺れを抑える最新の技術開発が進んでいる。通常ビルの「下」に設置することの多い免震装置を「上」の階に設置するもの。その効果やメリットは。私たちが出来る対策や備えは。

-

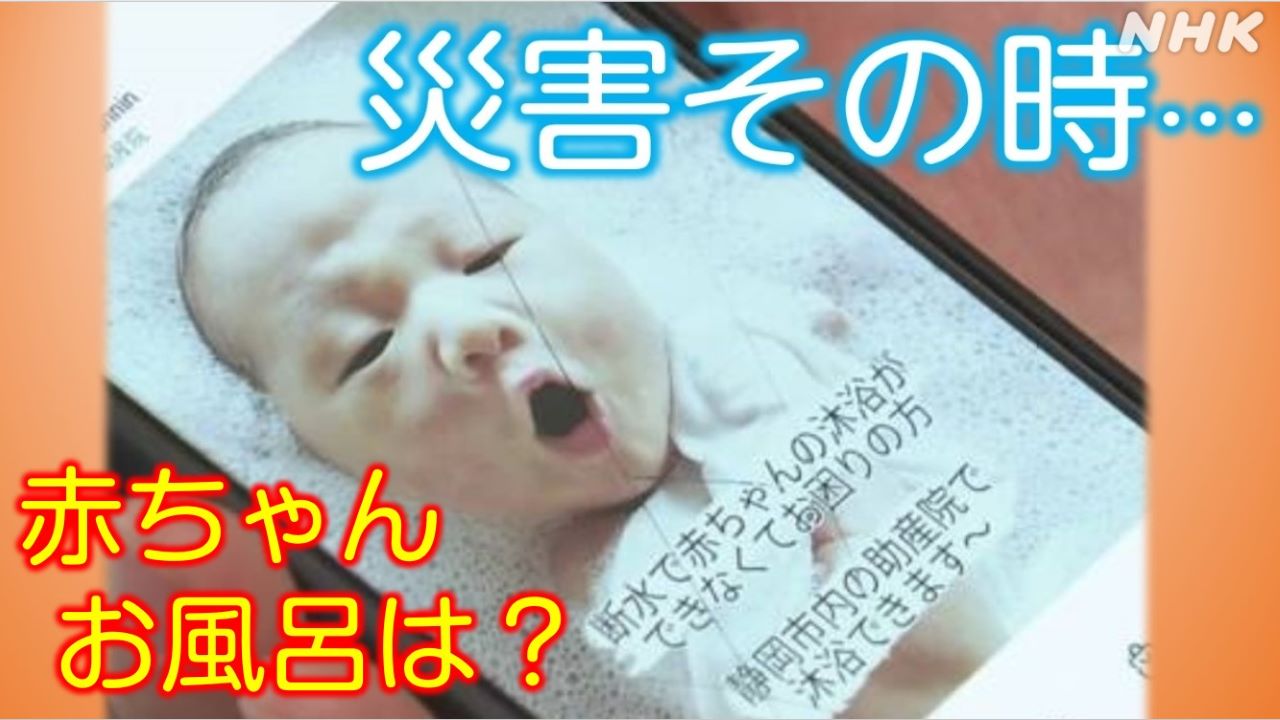

断水で赤ちゃんが風呂に入れない…どうすれば

赤ちゃんの3日ぶりの入浴(もく浴)は、母親が目にしたインスタグラムの投稿から実現。大雨によって起きた大規模な断水。不安な日々を送る家庭を救ったのは助産師らの思いとSNS投稿の拡散でした。対策のポイントも紹介。

-

大雨で田んぼを見に行く・・・農家の本音とは

大雨や台風の際、田んぼや畑、水路を見に行く。そして亡くなる人が、全国で後を絶ちません。4年の間で2人の男性が亡くなった町を取材。なぜ犠牲が続いたのか。足どりを追いました。

-

避難所に泊まってみたら、わかったこと

災害担当の記者が、断水や停電で水道も電気も使えなくなった想定で避難所に宿泊する防災訓練に参加。避難生活で見えてきた課題や対策は。

-

SNS拡散の災害デマやフェイク画像 “AI生成の画像”も

2022年の台風15号による豪雨をめぐり、ドローンで撮影した静岡県内の災害の様子だとする画像がSNS上で拡散しましたが、NHKの取材に対し投稿者は「AIが画像を生成するサービスを使った」などとして偽の画像であることを認めました。

-

アマゾン川が日本の空に? 線状降水帯につながる「大気の川」とは

各地に大雨災害をもたらす「線状降水帯」の予測のために「大気の川」と呼ばれる現象が注目されています。専門家が上空からの観測に国内で初めて成功しました。そこでわかったこととは?

-

大雨で浸水被害 支援制度を受けるには

NHK防災これだけは。大雨や台風などで自宅が浸水被害を受けたら撮影して記録に残しましょう。支援制度を利用するために必ず「り災証明書」を申請して下さい。困ったときは地域の弁護士会に相談して下さい。

-

都市水害の対策 内水氾濫から被害を防ぐには

NHK防災これだけは。舗装された道路やコンクリートのビルが集まる都市は大雨で排水が追いつかなくなり、あふれた水が地下室や地下街に集まります。短時間に一気に状況が悪化するのも特徴です。

-

突風や竜巻の対策 その原因や前兆、被害を防ぐには?

NHK防災これだけは。台風が近づいている時や寒気が流れ込んでいる時は突風や竜巻が発生する危険があります。鉄筋コンクリートの建物に逃げ込んで下さい。前兆や身を守る方法をまとめています。

-

「雷(カミナリ)」対策 落雷の注意点は?

NHK防災これだけは。雷の音は危険が迫っているサインです。木に近づかない・建物に避難・雷しゃがみが大切。落雷から身を守る方法をまとめています。

-

「暴風」対策 台風や低気圧の注意点は?

NHK防災これだけは。台風や低気圧の接近で大雨とともに恐ろしいのが「暴風」。猛烈な風で建物などを倒壊させることがあるほか、モノが吹き飛ばされてぶつかると命に関わる被害につながることも。強さごとのリスクと対策をまとめました。

-

熱中症対策「夜間・熱帯夜」エアコンや水分補給の注意点

NHK防災これだけは。夜間でも熱中症のリスクが高まり、亡くなる人もいます。「熱帯夜」など夜の過ごし方や身を守るための対策やヒント、ポイントをイラストにまとめました。

-

熱中症対策「子ども」症状や注意点は?

NHK防災これだけは。子供は知らず知らずのうちに熱中症になっていることがあります。熱中症のリスクから守るための対策やヒント、ポイントをイラストにまとめました。

-

熱中症対策「高齢者」エアコンや水分補給の注意点

NHK防災これだけは。熱中症は災害と言っても過言ではありません。特に亡くなる人が多い「高齢者」を熱中症のリスクから守るための対策やヒント、ポイントをイラストにまとめました。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

”命の守り手”が 命の危険にさらされる

大雨や地震、津波…災害が迫る過酷な状況で、多くの防災関係者が人知れず住民を守っています。「排水機場」もその現場の1つですが、佐賀県では死亡事故も。強い使命感を持った地域の守り手がなぜ命のリスクにさらされるのか。

-

海で子どもと安全に楽しむために 守ってほしい9つのポイント

子どもを連れての海遊び。水難事故を防ぎ楽しい思い出にするために、お父さん、お母さんに守ってほしい9のポイントをまとめました。

-

川で子どもと安全に楽しむために 守ってほしい10のポイント

子どもを連れての川遊び。水難事故を防ぎ楽しい思い出にするために、お父さん、お母さんに守ってほしい10のポイントをまとめました。

-

「まさかここで」の土砂災害はどこで?…全国調査しました

土砂災害の多くは土砂災害警戒区域などリスクが示されているところで起きますが、実は地図やハザードマップで「危険性が示されていない」場所でも。突然の土砂災害から身を守るためにどのようなポイントに注意すればいいのか。

-

34テラバイトのデータと格闘して「全国ハザードマップ」を公開した理由

川の氾濫による洪水リスクを中心に掲載しているNHKの「全国ハザードマップ」。なぜ、このような取り組みを行ったのか。どうデータを収集して地図を作ったのか。詳しく説明します。

-

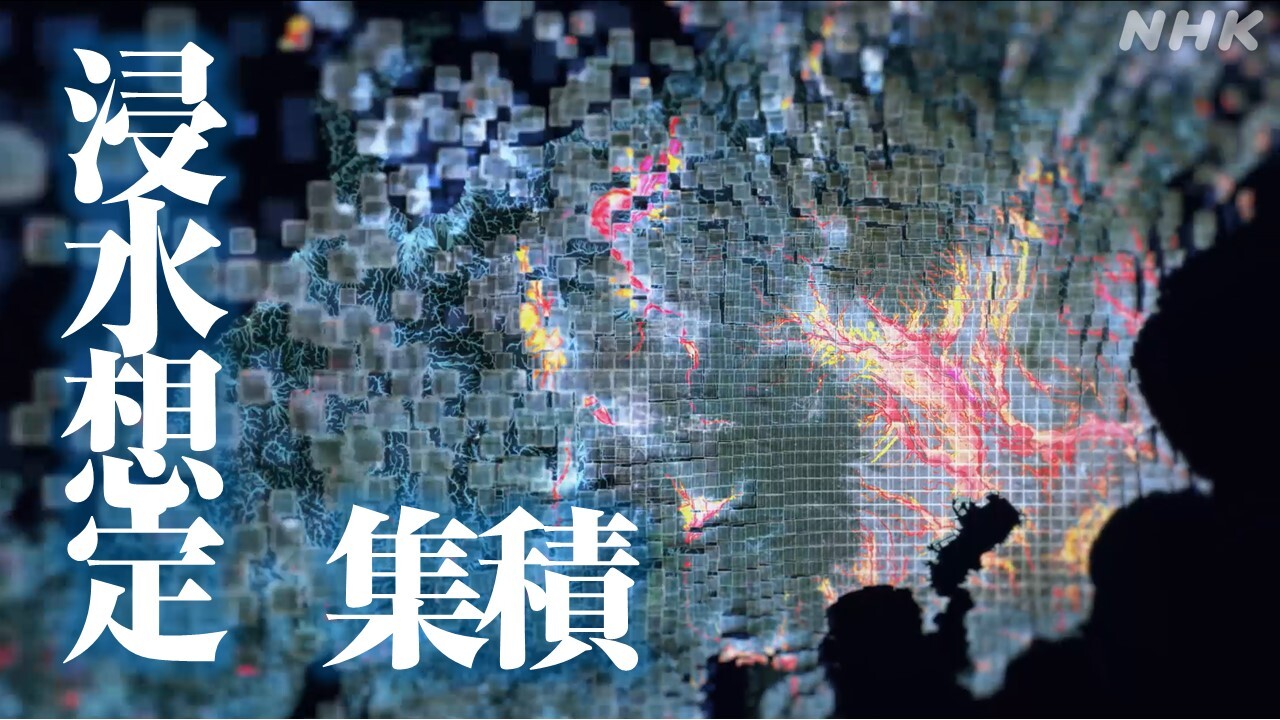

浸水リスク地域で増える住宅 一体何が…

NHKは全国の浸水想定区域(ハザードマップ)のデータと国勢調査のデータを使い、建物の1階が水没するリスクがある場所の人口変化を調査。見えてきたのは洪水の危険性があるエリアに次々に住宅が増加している実態。首都圏でも…。

-

「浸水域に約4700万人居住」の衝撃

大雨や台風による洪水リスク。国や都道府県が「浸水想定区域図」としてハザードマップなどで公表しています。最近、この浸水想定区域図が大きく変わっていることをご存じですか?分析すると、浸水エリアで人口が増えている実態が。

-

「線状降水帯」予測始まる “見逃し”確率や“的中率”は

線状降水帯が発生するおそれのある場合、気象庁は半日から6時間前までに気象情報の中で伝える取り組みを始めました。予測の内容や仕組みなど、詳しくまとめました。

-

防災担当者 “女性がゼロ” 全国6割の自治体で

災害が相次ぐなか女性の視点を取り入れた災害対策は喫緊の課題です。しかし全国の6割余りの自治体で防災担当部署に女性職員が1人もいないことが明らかに。

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

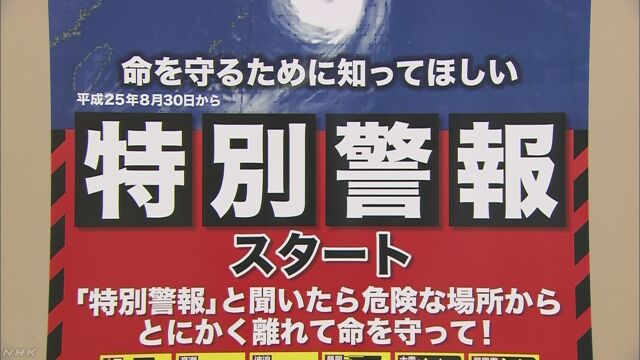

「命を守る行動を!」特別警報に緊急安全確保…どうすれば

NHK防災これだけは。特別警報に緊急安全確保、ニュースなどで耳にする「命を守る行動を!」という呼びかけ。被害に遭わないために、緊急時にどう避難し命を守ればいいのか、専門家に聞きました。

-

線状降水帯の予測や氾濫危険情報… 雨や川の情報 どう変わる?

命を守るために知っておきたい雨や川の防災情報。ことしの変更点やポイントを解説します。

-

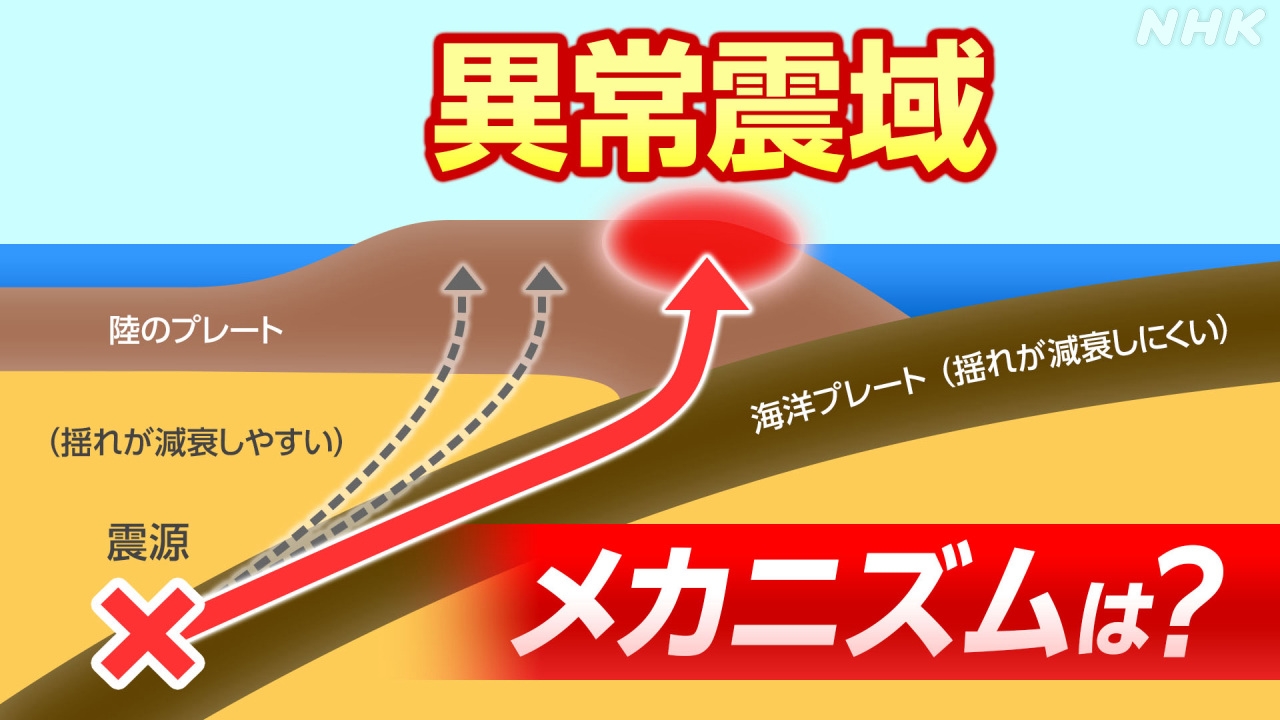

「異常震域」とは…何が異常?

地下数百キロの深い場所に沈み込んだプレート付近で発生する深発地震。それに伴ってたびたび観測されるのが「異常震域」です。異常であって異常で無い?メカニズムを詳しく説明します。

-

防災は日ごろのちょっとした知恵や工夫で!

防災や災害の備えと言うと手が出しにくい…そんなことありますよね。ただ、日常の行動の中にちょっとした知恵や工夫を入れることで簡単にできる防災が。防災のコツ、ふだんの生活や行動の中にとりいれてみてはいかがでしょうか。

-

土砂災害のリスクと命を守る行動をイラストで

土石流、崖崩れ、地滑りといった土砂災害。どのような場所にリスクがあるのか、どういった前兆を知り、どこに避難をすればいいのか。マニュアル形式でお伝えします。

-

土砂災害の前兆とは わかりやすく図解

土石流や崖崩れ、地滑りによる土砂災害は毎年全国で約1,000件発生。しかし土砂災害は事前の予測が難しい災害です。前兆現象を把握し、まさかの事態に備えて早めの対策をとるようにしましょう。

-

火災から逃げ遅れないための行動 避難はどうする

私たちが日々生活している住宅をはじめ、地下街・地下鉄の駅といった地下空間、高層ビルにおける火災の特徴や火災警報器など防火対策を知る。避難はどうするのか。火事から身を守るためにどう行動するのか。

-

熱中症を防ぐには?対策や応急処置をイラストで

真夏だけではなく、梅雨の晴れ間や梅雨明け直後も、蒸し暑さに体が慣れていないため熱中症になりやすくなります。熱中症とはどういうものなのかを学び、対策をしっかりと身につけておきましょう。

-

大雨・浸水への備え ~水の怖さを知ろう~

大雨というと「バケツをひっくり返したような」とよく例えられますが、近年はそのような短時間に集中して降る雨による被害が日本各地で発生しています。水に関わる災害「水害」から身を守るための備えや対策、「水の怖さ」を知ることが大切です。

-

首都直下地震の危険 その時どうする

首都圏の位置する南関東は、これまで繰り返し大きな地震が発生し、関東大震災も発生しました。地震を回避することは難しくても被害を少なくすることは可能です。できることから備えましょう。

-

今すぐできる!家の中の地震対策をイラスト紹介

地震が多く発生する国、日本。世界の地震の約2割は日本の周辺で起きているといいます。首都直下地震や南海トラフ巨大地震のおそれも。家具の固定や配置の変更。地震に対する防災対策をイラストで紹介。

-

竜巻・突風 その時 前兆は?身の安全を守るには?

大気不安定。前線通過や、台風・低気圧の接近による竜巻などの突風。日本でも毎年のように被害が。緊急時に被害に遭わないために、どう行動し身の安全を確保するのか?ポイントを紹介します。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

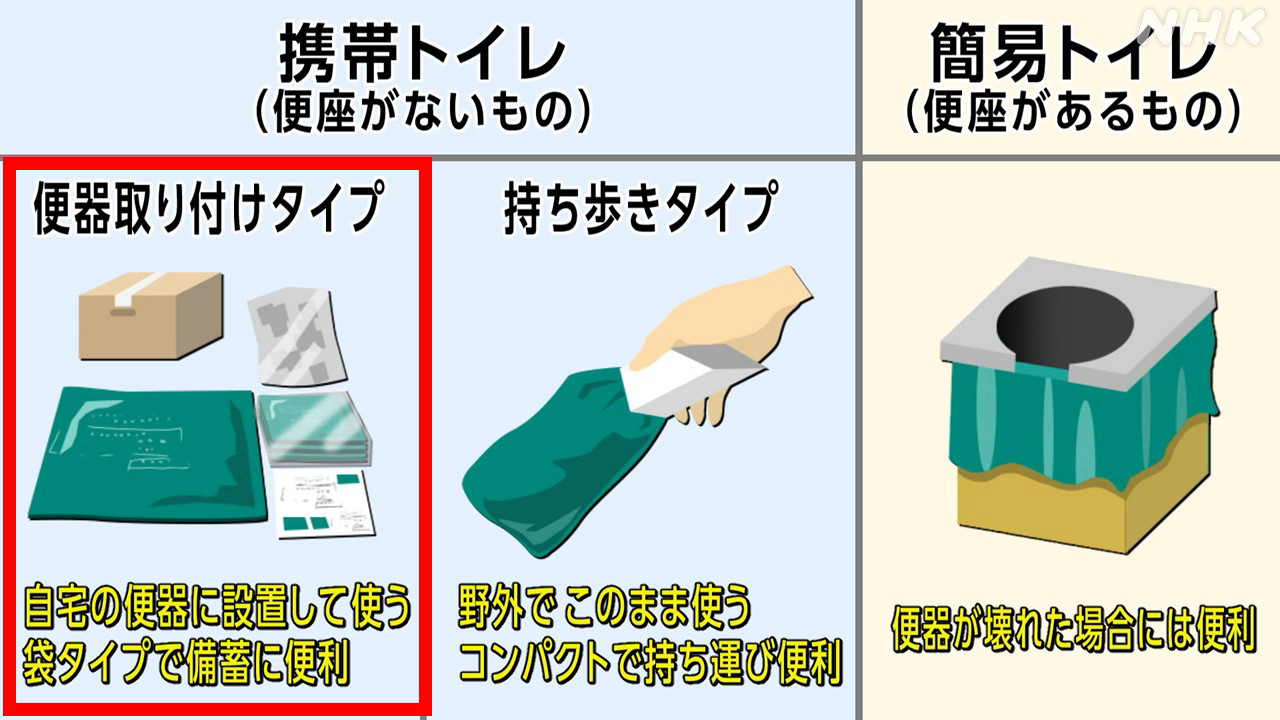

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

雷から身を守るために

突然の「カミナリ」落雷から命を守るには、危険を素早く察知して、安全な建物などに避難する行動が大切。身を守るポイントをまとめました。

-

停電したら…スマホは?ライトは?何に注意する?

突然の災害や電力不足で停電したら…スマートフォン、懐中電灯などのライトの便利な使い方、ロウソクや発電機、ストーブ、ガスコンロなどの使用上の注意点です。

-

「人工地震ではありません」災害デマやフェイク、発光現象…専門家にくわしく聞きました

大きな地震が起きるとSNSなどでつぶやかれる「人工地震説」。地震の波形、街でおきる発光現象…。本当のところはどうなのか、実際に起きた地震で検証しました。

-

“トイレに行きたい”けど…あの日「衣装ケース」しかなかった

トイレが使えなくなり大勢の人が同じ「衣装ケース」に用を足す。現実に起きたのが東日本大震災。災害時はマンションでもトイレが使えなくなることも。備えや対策は。

-

地震発生!その時…そのあと…大切なことは?

地震発生時の激しい揺れや津波から逃げる行動。そのあとの避難所生活・生活再建などで気をつけてほしいこと、今できる備えや対策のまとめです

-

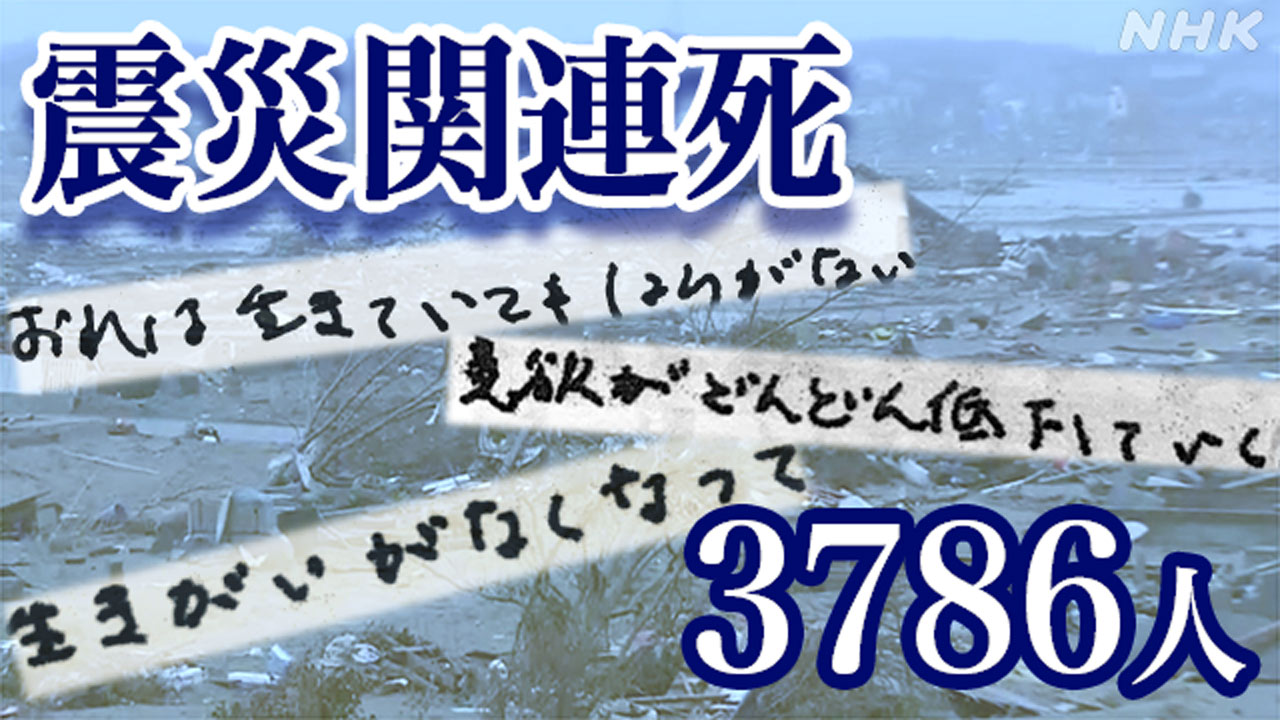

一度は助かった命 震災関連死3786人

一度は助かった命でした。東日本大震災による震災関連死は3700人以上。地震の揺れや津波による直接的な被害から助かったにもかかわらずです。遺族も目にした背景には何があるのか。災害関連死に関する国の仕組みは。

-

19歳 津波を見ていない語り部

「私が語り部をしていいんでしょうか」どこか自信がなさそうに、そう語った19歳の女性。彼女は不安でした。未曾有の東日本大震災を語る“資格”が自分にあるのかと。

-

南海トラフ巨大地震 46万人の事前避難どうする?

「南海トラフで大規模な地震が起きる可能性がふだんより高まっている」臨時情報が出たらどうしますか? どう備えて行動し、どう避難するか。自治体や住民の模索、専門家が語る対策のポイントは?

-

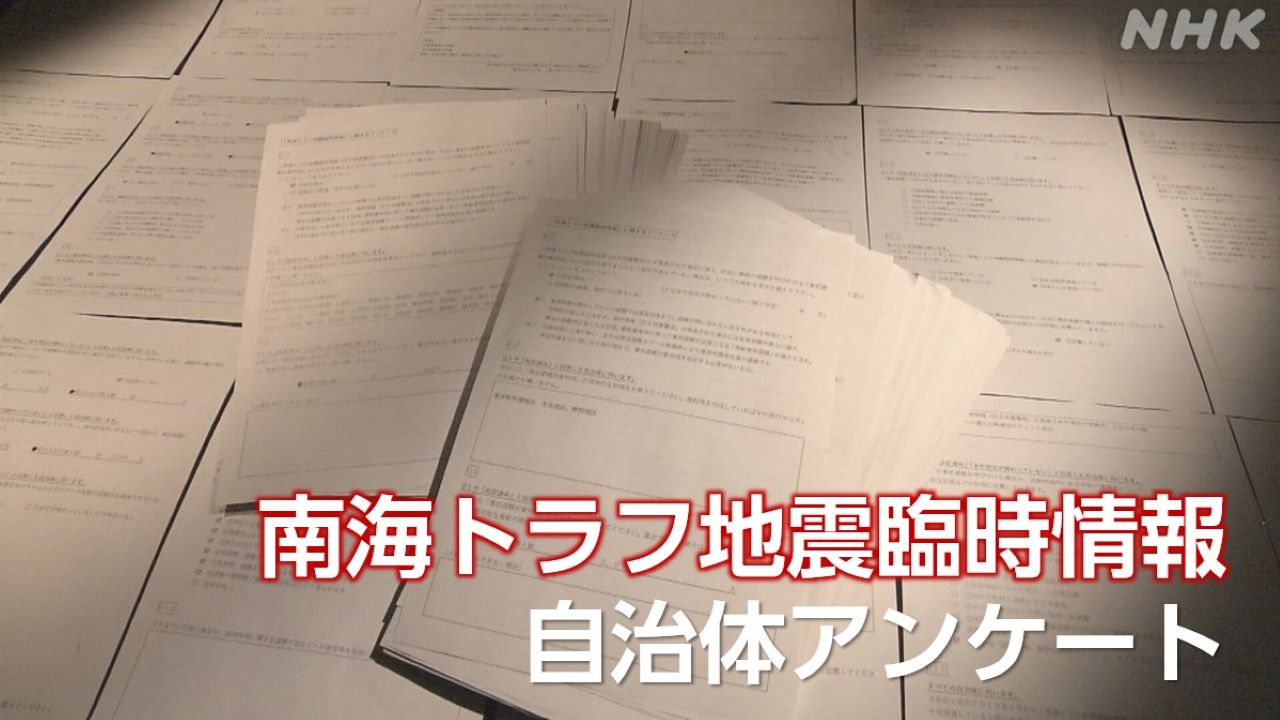

「南海トラフ地震臨時情報」に関する自治体アンケート

南海トラフ巨大地震の臨時情報。NHKが139自治体に実施したアンケート調査の結果、検討を終えた自治体が9割に達し、課題も含めた全体状況が見えてきました。

-

「南海トラフ巨大地震」被害想定は?臨時情報は?

南海トラフ巨大地震、南海トラフ地震臨時情報とは何か。被害想定や発生のリスク、対策や備えについて特集記事をまとめました。

-

東日本大震災 あの時、官僚・自治体・防災関係者は…

巨大地震と大津波。未曽有の大災害に対し、官僚や気象庁、自治体、防災関係者などはどのようにその時を迎え、どう行動したのかまとめました。課題や教訓は。

-

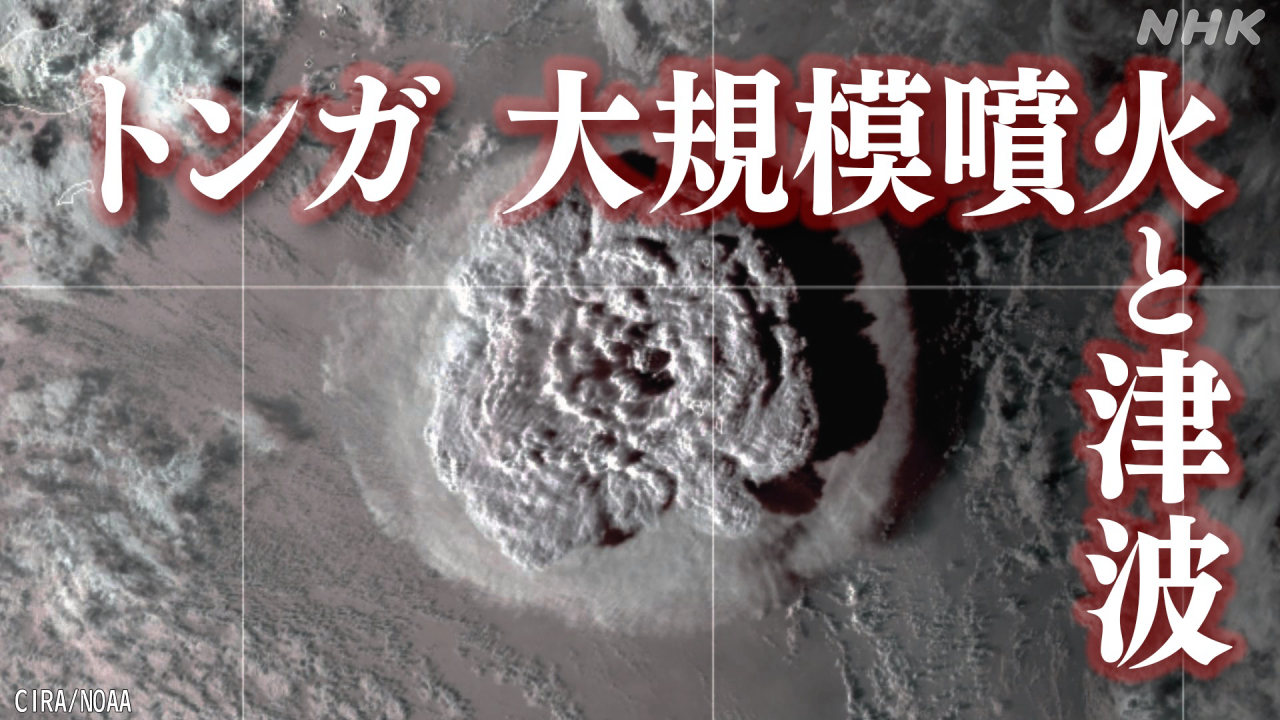

トンガ 大規模噴火と津波 何が起きたのかに迫る

トンガの海底火山の大規模噴火。どんな噴火だったか?なぜ日本に津波が来たのか?その謎に迫ります。

-

南岸低気圧とは 都心や関東南部に雪が降る条件は?

冬の間、東京の都心など関東南部の平野部に雪をもたらすとされる南岸低気圧とは。雪が降る、積もる条件を調べてみました。

-

津波警報は出たけれど…“防災のプロ”でも難しかった避難の話

南太平洋トンガの海底火山の噴火を受けて、気象庁は日本の広い範囲に津波注意報や津波警報を発表。防災の専門家も避難しましたが「避難するまでに想像以上に時間がかかった」という事態に。課題や対策は。

-

大雪や路面凍結 転倒事故を防ぐ 注意点は?

大雪や路面の凍結の際に必ず起きるのが歩行中の転倒事故。危険な場所は?歩き方の注意点、服装は?気を付けてほしいポイントです。

-

千島海溝・日本海溝巨大地震 被害想定 死者約19万9000人

国は千島海溝・日本海溝で巨大地震と大津波が発生すると、最悪の場合、死者19万人超と想定。一方、対策を進めれば被害は大幅に減らせるとしています。

-

ママが子どもと避難したら、想像していたより大変だった話

1人で走っていなくなる5歳児。気分屋の2歳児。重たいリュックとベビーカー。夫は不在。私たちは無事に避難所にたどりつけるのか? 災害に備えて子供とママが一緒に試してみたら大変でした。対策やポイントも。

-

立往生したら、どうする?取り組んでほしい5つの行動

大雪や猛吹雪、ホワイトアウトの中で車を運転している時、もし立ち往生に巻き込まれたらどうすればいいのか。取り組んでほしい5つの行動をまとめました。

-

知っておきたい防災・気象用語【大雪・低温編】

冬のシーズン、気象庁や防災機関から発表される「大雪」「低温」に関わる情報や用語の解説です。

-

大雪に備える “雪下ろし”の注意点は?

大雪のため、雪下ろしや雪かきをしなければ生活がままならない地域もあります。雪下ろし中の転落事故や落雪事故を防ぐため、是非気をつけてほしい対策のポイントです。

-

全国111活火山はどこに 噴火の種類や警報、警戒レベルとは?

日本の111活火山の場所を地図で。マグマ噴火・水蒸気噴火・マグマ水蒸気噴火といった噴火の種類と溶岩や火砕流、噴石など被害の様相は。噴火速報や噴火警報、警戒レベルとは?火山に近づく際、特徴やリスクを知り備えておくことが大切。

-

大雪に備える 車の“立往生” 注意点や対策は?

大雪のリスクが高まったとき、気をつけたいのが車の立ち往生。運転方法、もしもの時の対処法など行動の注意点や対策のポイントです。エコノミークラス症候群にも注意を。

-

「火山噴火に備える」特徴、リスク、避難行動をまとめて知る

噴火による火山灰、噴石、火砕流、溶岩流。「いざ」という時に身を守る安全な避難行動は?火山の特徴やリスクを知ることから備えや対策が始まります。

-

地震が起きたら 火災にも注意

国の首都直下地震の被害想定では死者の約7割は火災が原因と推計。一方、感震ブレーカーなど事前の備えや初期消火など直後の対策を徹底することで被害を減らすこともできるとしています。自宅でもできる火事の対策をまとめました。

-

透明なマスク 気象庁の記者会見 着用の理由を探ってみると…

気象庁が緊急に開く記者会見で担当者が着用している、口の周りが透明な少し不思議なマスク。なぜ、このマスクを着用するのか?その背景を取材しました。

-

火山噴火 その時どうする?対策は?

噴石・火砕流・火山灰・溶岩流。もしも近くで噴火が発生した場合。遠くであっても火山のふもとにいる場合。身の安全を守るため、知っておきたいポイントです。

-

今の地震リスクはどこに? ひずみで迫る直下型地震

活断層など内陸直下の地震。ある分析手法によって、地域ごとの地震のリスクが浮かび上がっている。専門家の研究を通し予測の可能性と限界に迫る。

-

都市水害から命を守るポイント

都市部の水害は短時間で急激に浸水が広がり事態が悪化するのが特徴。特に地下などの周辺より低い場所は危険です。内水氾濫などから命を守るための行動や注意点、対策のポイントをまとめました。

-

ひるむな、立ちつくすな、ためらうな。「ことばで命を守る」アナウンサーたちの10年

2011年の東日本大震災をきっかけに変わったNHKアナウンサーの津波からの避難を促す呼びかけ。「東日本大震災を思い出してください!」この呼びかけを初めて実践したのが、高瀬耕造アナウンサーだった。

-

「東日本大震災を思い出してください!」その時、ことばで命を守れるか。NHKアナウンサーたちの10年

「東日本大震災を思い出してください!」「一刻も早く逃げてください!」津波警報や大津波警報が発表された時、NHKのアナウンサーは強い口調で避難を呼びかけます。その原点は2011年3月11日の東日本大震災でした。

-

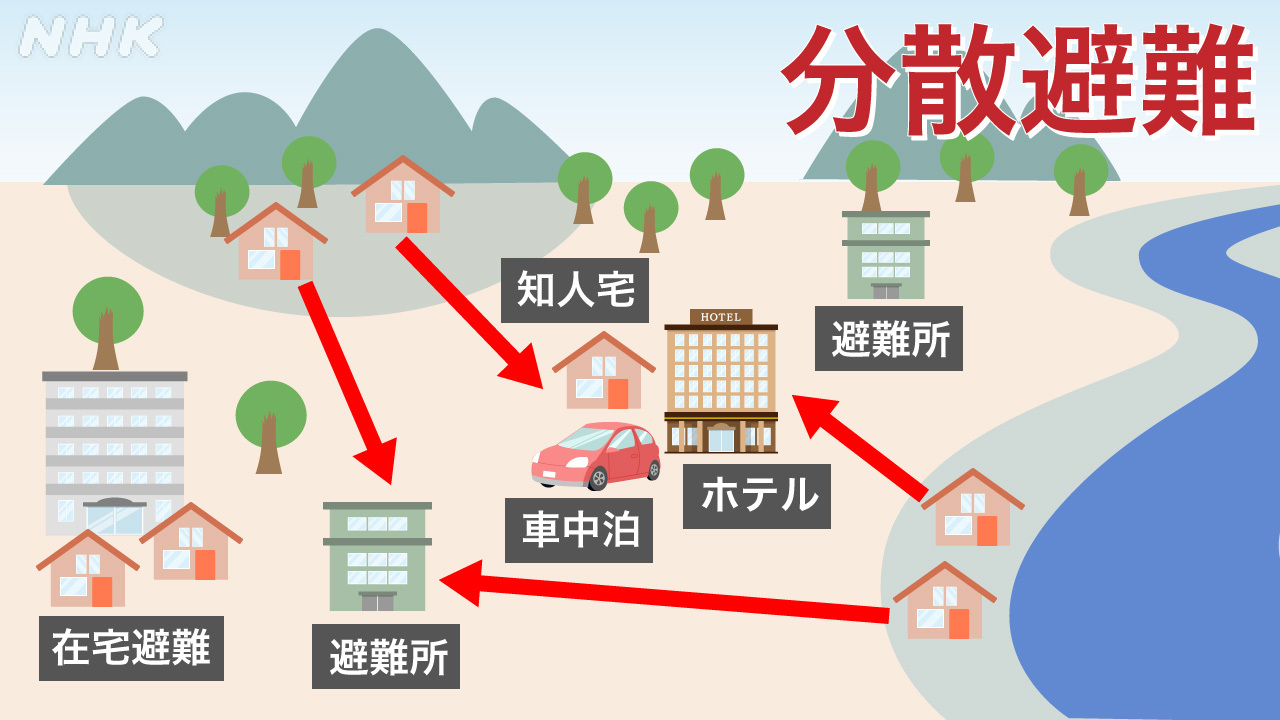

「分散避難」で新型コロナウイルスなど感染症防ぐ

災害時に新型コロナウイルスなどの感染症を防止するため避難はどうすればよいのか? 避難所生活は?分散避難 在宅避難 車中泊 災害時に感染症のリスクを低くするための避難の方法をまとめています。

-

“危険と分かって近づいたのか” 雲仙普賢岳 火砕流災害の教訓

43人が犠牲になった雲仙普賢岳の大規模な火砕流災害。なぜ被害は起きたのか。マスコミ・報道関係者は。見えてきたのは、いまも突きつけられている課題でした。

-

“あれこれ情報出すのはやめて” 気象庁検討会で何が

気象庁の予想を超えた熊本などの豪雨。その後、気象庁が出したのは“新たな情報”を作ること。しかし、専門家は反発。何があったのか?顕著な大雨に関する情報運用をめぐる議論の裏側。

-

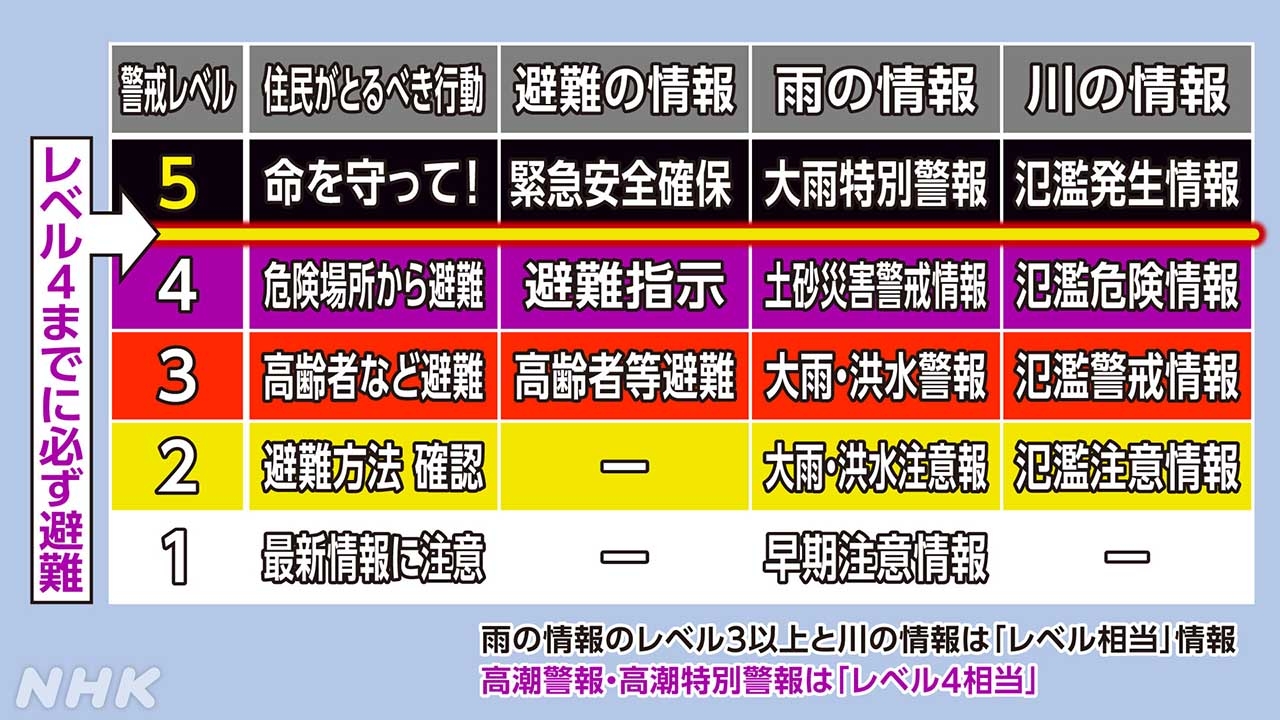

大雨警戒レベルと避難情報 避難指示はいつ?

大雨警戒レベルとは?特別警報に土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難指示に緊急安全確保…多くの防災情報をわかりやすく整理し、避難に結びつけることが目的です。大事なのは「レベル5を待たずに避難を終えること」です

-

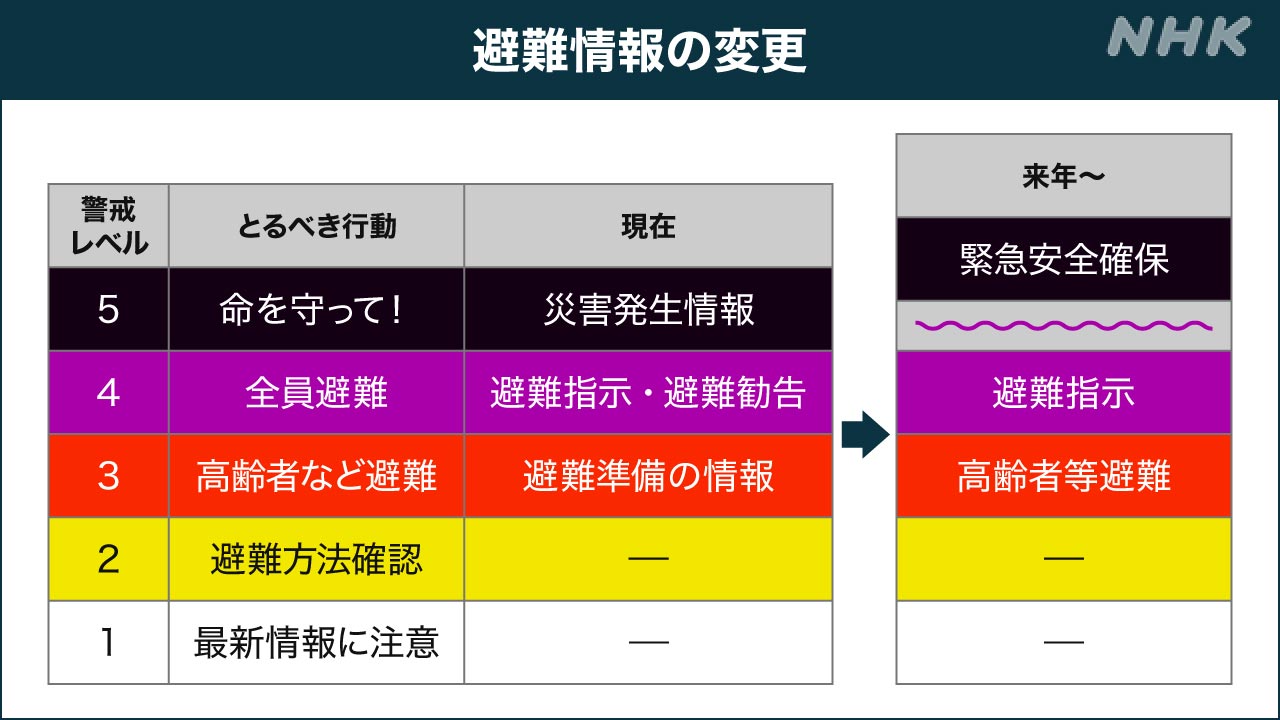

【動画】新たな避難情報と大雨警戒レベル

【NHK】自治体が住民に避難を呼びかける情報が新しくなりました。レベル3が「高齢者等避難」、レベル4が「避難指示」、さらにレベル5として「緊急安全確保」も発表されることがあります。わかりやすく解説した動画です。

-

日本海側 地震直後に津波到達する「海陸断層」が多数存在

東日本大震災では10メートル以上の大津波で甚大な被害がでましたが、津波のリスクには到達するまでの早さもあります。特にそのリスクが高い日本海側の活断層などについて、国の研究プロジェクトが新たな調査結果を取りまとめました。

-

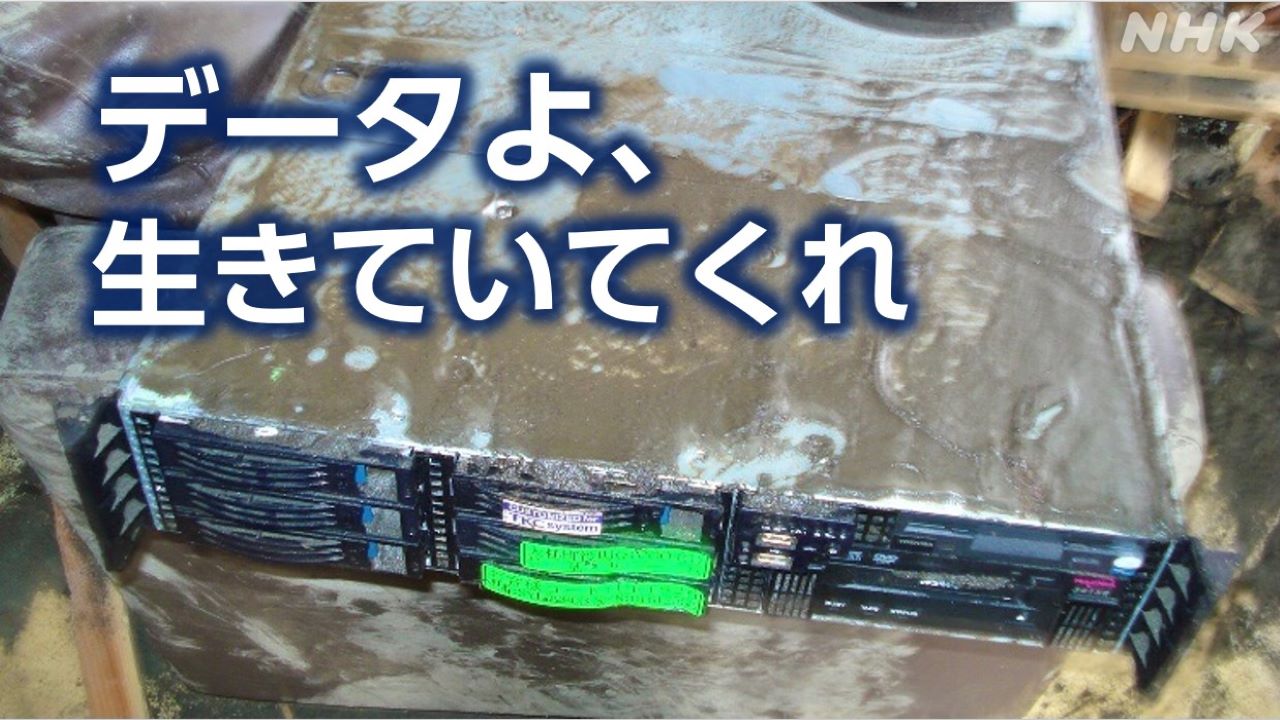

データよ、生きていてくれ

東日本大震災では自治体の庁舎が被災し戸籍など重要データが失われそうになりました。現在、自治体はどんな対策を?

-

3.11伝えた気象庁職員 ~病室から見えた桜~

東日本大震災の発生時、情報を伝える気象庁では何が起きていたのか。“寡黙で一匹狼”同僚にそう表現された気象庁職員がいた。彼が「伝えた」、そして「伝えられなかった」3月11日とは…。

-

震災10年「震源域取り囲むように地震活発な地域」警戒継続を

東日本大震災の発生から10年。東北から関東の沖合にかけでは今後も大地震が高い確率で発生すると評価されていて、気象庁は注意を呼びかけています

-

首都直下地震 東京の対策 10年でどうなった?

続く激しい揺れ。道にあふれる帰宅困難者たち。2011年3月11日、首都圏の住民は大都市を襲う地震の怖さを見ました。次に東京の脅威になると予想される首都直下地震。同時多発火災をまねく木密地域などの対策はどこまで進んでいるのか?

-

好きなもの、もうひとつ 誰でもできる備蓄のヒント

地震や大雨、台風などの災害に備えて必要な備蓄品。簡単なことから備蓄を進めるコツがあります。身近な備蓄のヒントやポイントです。

-

ふるさと背負わなくても 福島 大熊町の少年の10年

東日本大震災、福島第一原発の事故で避難を余儀なくされた少年。「ふるさとに戻りたい」と語っていた少年は10年後「自分を縛ることもない」と考えるようになりました。

-

痕跡調査で浮かぶ「スーパーサイクル」 “超”巨大地震の周期

東日本大震災の発生で、地震や津波の想定は大きな見直しを迫られました。過去の痕跡の調査から浮かび上がってきたのは「スーパーサイクル」という周期の存在。日本海溝、南海トラフの巨大地震のリスクは。

-

あのとき、私は悲しんでよかったんだ

つらかったこと、悲しかったことを心にしまいこんだまま10年の月日を歩んできた人たちは、今、それぞれの方法で東日本大震災と向きあっています。

-

“湾岸タワマン”から福島の避難者が見た風景 ~東雲住宅は今

最大1000人を超える人が避難した「タワーマンション」。震災発生から10年、高層階に避難する人たちに何が起きているのか

-

「ごめんなさい 救助のヘリじゃなくてごめんなさい」

2011年3月11日の東日本大震災。津波の映像をNHKのカメラマンがヘリコプターから撮影していた。死者・行方不明者が2万人を超えた大災害。震度7を観測した栗原市の撮影を天候不良で断念したヘリが捉えたのは、仙台平野を遡上する津波だった。

-

災害時に心を癒やす「甘いもの」

災害時の備蓄品に「甘いもの」をプラスしてみてください。心を癒す効果も期待できます。東日本大震災の経験を生かして。

-

備えたことしか、役には立たなかった ~ある官僚の震災~

東日本大震災。大きな揺れ、迫り来る大津波。がれきに遺体が残る中での道路啓開「くしの歯作戦」。遺体を埋葬するための「ひつぎ」の確保…。2011年3月11日、経験なき大災害に直面しながら数々の判断を迫られた、元国土交通省官僚の告白です。

-

多目的トイレ 誰のためのもの?

障害者や高齢者、小さな子ども連れの人などが使う「多目的トイレ」や「多機能トイレ」と呼ばれる広めのトイレ。しかし国はこの名称を使用しない方針を示しました。どうしてなのでしょうか?

-

静寂の街 消えた“耳印”

新型コロナウイルスの影響が、地震計の振動の変化に表れています。そしてその変化は、街の音を“耳印”としている人に影響しています。

-

津波浸水リスク 全国自治体184庁舎で

東日本大震災の発生から10年。当時は自治体の「庁舎」が津波で被災し、被災者支援に影響が出ましたが、NHKが分析したところ、今でも全国184の自治体の庁舎に津波で浸水するリスクがあることがわかりました。

-

避難勧告と避難指示の一本化など 避難情報の名称 大幅変更へ

自治体が発表する避難情報が来年から大幅に変わります。国の作業部会は、「避難勧告」と「避難指示」を「避難指示」に一本化するほか、「避難準備の情報」を「高齢者等避難」にすることなどを盛り込んだ提言をまとめ、24日、小此木防災担当大臣に提出しました。

-

大雪に備える(雪下ろし・雪崩・雪道・立往生) 注意したいポイントは?

大雪になると「雪下ろし」「雪崩」による事故のほか、「立ち往生」「孤立」が起きやすくなります。雪に不慣れな都市部では「歩行中の転倒」や「車のスリップ」による事故も起きます。注意点や対処法のポイントをまとめました。

-

インフラクライシス 壊れたら、もう直せない

老朽化して通行止めになった橋。財源不足で修繕が難しい中、減らす橋の優先順位をつける議論が始まっています。

-

気象庁は予算が少ない? “コーヒー予算” その実態は

気象庁が大手町から虎の門に移転。これを機に組織改正も行われた。気象庁がどこに向かうのか伝える。

-

台風で東京の人の動きは ビッグデータ分析で見えたこと

首都圏にも被害を出した2019年の台風19号(東日本台風)。NHKは携帯電話の位置情報のビッグデータを活用して、当時の人の動きを詳しく分析しました。

-

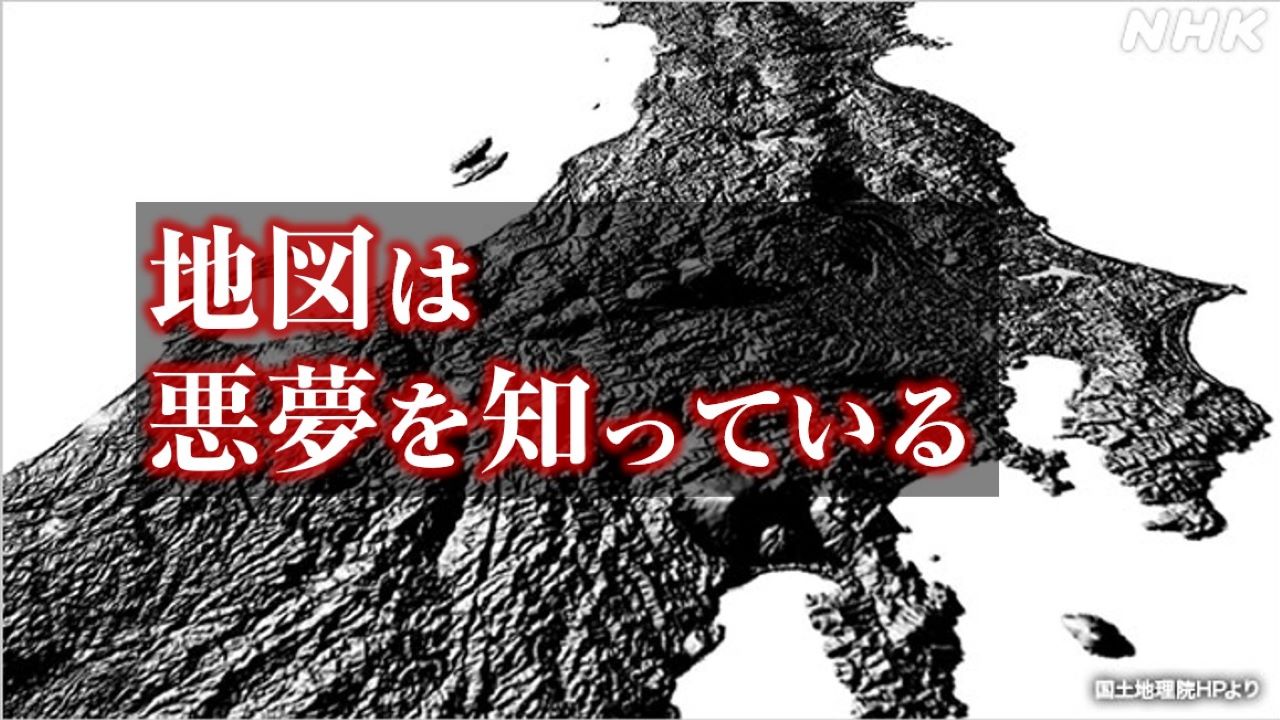

地図はいまも悪夢を知っている

2019年の台風19号(東日本台風)で浸水被害が起きた多摩川沿いの住宅地。浸水した地域に「旧河道」と呼ばれる地形が含まれていました。伊勢湾台風の教訓も。

-

うちは自腹で隣は無料 解体費用は誰が出すの?

大雨や台風、地震などの災害で自宅が全壊…解体はどうすれば? 被災家屋の解体費用を国などが全額負担する「公費解体」制度。西日本豪雨の被災地で自治体により対応が分かれた理由は…

-

荒川にも“決壊”リスクが…2019年台風19号で検証

2019年の台風19号(東日本台風)では、最悪の場合、首都圏を流れる「荒川」でも堤防が決壊する可能性があったことが専門家の解析でわかりました。都市部を流れる大規模河川の氾濫による洪水リスクは。

-

「ぼくは被災者だった」

三宅島の噴火。はるか上空まで黒い煙が上がると、昼間なのにまわりは真っ暗になった。先の見えない避難生活が始まり、容赦なく報道陣に取り囲まれた。

-

83人の死から見えたものは

2020年7月の熊本県を中心とした豪雨災害。犠牲になった83人の「被災場所」「経緯」を詳細に分析しました。「2階に避難しても助からない」ケースも。課題や教訓は。

-

日本の宿命 “浸水する街に住む”

大雨や洪水で浸水リスクがある地域に3000万人以上が住むとも言われる日本。浸水が想定される都市などが居住誘導区域になっているケースも。西日本豪雨や2019年台風19号(東日本台風)…災害が相次ぐ中で街づくりをどう進めればいいのか。

-

もうこの家では暮らせない…房総半島台風の被害

2019年の台風15号(房総半島台風)で被害を受けた千葉県。いまも修理されない住宅が多く、取り壊しも相次いでいます。何が起きているのでしょうか…

-

相次ぐ台風 “満員”の避難所… リアルタイムで密を把握!

台風10号では避難所が満員で入れないケースが多発しました。その中で新たな取り組みを行う自治体がありました。

-

出せない予報 ~70年前の法律の壁~

台風ではさまざまな気象庁などの予報が出されますが、法律が壁となり、多くの人に伝えることができない予報もあります。現状と課題です。

-

最大級警戒の台風 みんなの備えを振り返ってみた

最大級の警戒が呼びかけられた2020年台風10号。SNS上では、さまざまな備えの事例の投稿が相次ぎました。台風対策のコツ、ヒントがありました。

-

“停電に奪われた命” ~千葉・台風15号の教訓は生きるのか~

2019年台風15号(房総半島台風)の影響で大規模な停電が長期間続いた千葉県。命に関わる停電を防ぐ手立てや対策があるのか、各地を取材しました。対策の電力トリアージ、予防伐採とは。

-

広がる? “ホテル避難” ~台風 最大級警戒の現場では~

特別警報の可能性とともに最大級の警戒が呼びかけられた2020年台風10号。避難先の一つとしてホテルなどの宿泊施設が活用されました。避難所だけではない避難先。事情を取材しました。

-

災害時の 「在宅避難」に必要な備えは?

地震や台風、大雨などの災害時、安全ならば自宅にとどまって生活をする「在宅避難」にはどんな備えが必要? それを身をもって確かめる「おうち防災訓練」も。実例を交えて方法を詳しく説明。

-

子どもが日傘で学校、ダメ?熱中症のおそれも

強い日ざしによる暑さや熱中症から子どもたちを守ろうと日傘を持たせる保護者。しかし「学校に日傘は禁止と言われた」とSNSに不満の声が。学校対応の状況や対策は。

-

エアコン使わないのはどうして?

命に関わる暑さの中、エアコンを使わない高齢者たち。熱中症のリスクがあるのにその理由とは。対策も紹介します。

-

“まるで津波” ふるさとが川に沈んだ 熊本の豪雨被害

2020年7月。記録的な豪雨による川の氾濫で大きな被害を受けた熊本県球磨村。あの日、何が起きていたのか。被災者の証言から当時の状況を振り返り、課題や対策を考える。

-

子どもは静かに溺れる…なぜ?

夏の楽しみといえば海水浴や川遊び、プールですよね。しかし、小さな子どもが亡くなる事故もおきやすくなります。子供は「静かに溺れる」知っていますか。対策も紹介。

-

治水の“パラダイムシフト” ~温暖化時代の流域治水とは~

流域治水とは?あふれさせる治水の考え方と現場の模索を紹介します

-

発見!富士山噴火で消えた村 300年の時を超えた教訓

江戸時代に発生した富士山の宝永噴火による火山灰や噴石などで埋没した村を発掘する調査に単独で密着。そこには300年の時を超えた教訓が。

-

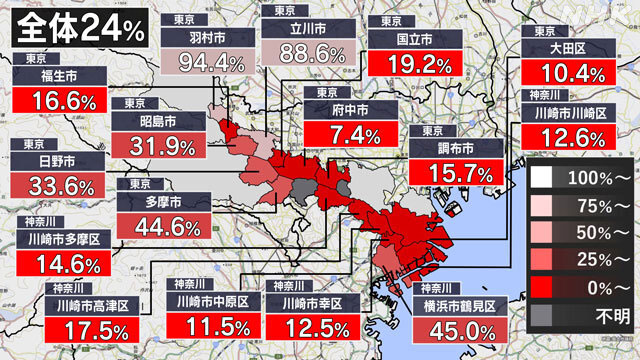

2割しか入れない? 深刻化する避難所不足

多摩川沿いの避難所の収容人員をNHKが独自に試算したところ、新型コロナ対策をとった場合、2割しか入れないことがわかった。

-

「気象庁はとんでもない」学者激怒 桜島“火山弾”めぐる混乱

「今回の気象庁のコメントはとんでもないと思います」。鹿児島県の桜島噴火のあと、火山研究の第一人者から記者に届いた深夜のメールは、これまでにない怒りがにじむものだった。

-

さよなら「雑魚寝」 “避難所クラスター”防ぐには

避難所で感染症を防ぐ対策は?災害関連死やクラスターを防ぐために。新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに見えてきた“日本の避難所の問題点”とは?

-

“避難所足りません” 災害と新型コロナ

災害と新型コロナが同時に襲ってきたとき、どうやって命を守るのか…。避難所対策は。災害関連死を防ぐために。

-

いま、南海トラフ巨大地震が起きたら…

大地震はいつ起きてもおかしくありません。南海トラフ巨大地震もその1つです。しかし「事前避難」の計画づくりは多くの市町村で遅れていることがわかりました。

-

“通学路”安全ですか? 斜面崩壊リスクも

通学路の道路脇などにある斜面崩壊のリスク。身近にある土砂災害警戒区域など、親子で確認してみてはいかがでしょうか。マップでも紹介。

-

ある日突然、遺体の前に 東日本大震災

東日本大震災が発生。彼はその日、遺体と向き合っていた。小さな女の子だった。目を背けたかった。でもできない。体を拭いた布を洗う、それが彼の役目だった。

-

あの日何が…南三陸消防署 殉職した消防隊員が残したもの

【NHK】東日本大震災で宮城県南三陸町にある南三陸消防署では周辺もふくめて8人の消防隊員が殉職しました。東日本大震災でこれほど多くの隊員が同じ場所で犠牲になったケースはほかにありません。あのとき、何があったのか。

-

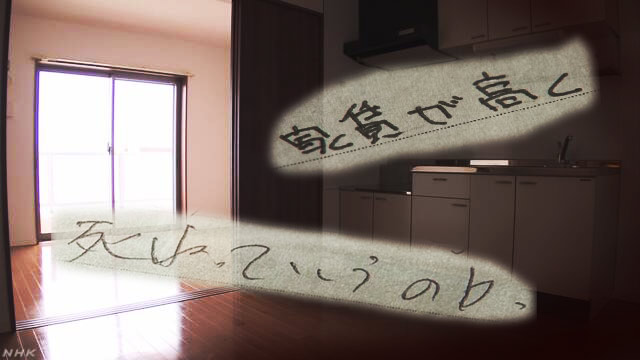

「死ねっていうのか」震災9年の声 被災者の支援どこまで?

震災から9年。災害公営住宅で暮らす被災者に家賃の値上げ問題が直面しています。

-

南海トラフ巨大地震 もう一つの津波想定

南海トラフ沿いの地域が今後30年以内に津波に襲われる確率を政府の地震調査員会が公表しています。お住まいの地域の確率も詳しく見ることが出来ます。

-

「40m巨大津波」の謎に迫る “サイレント津波”とは

40メートルの高さまで斜面を駆け上がり大きな被害をもたらした巨大津波。なぜ、東日本大震災の津波は、あれほどに高くなったのか。専門家とともに「謎」に迫ると、次の津波から命を守るための貴重なヒントが見えてきました。

-

9年たっても復興しない~被災者2000人の「復興カレンダー」

”あの日”からまもなく9年。大規模被災者アンケートから見えてきたものは?

-

巨大防潮堤が生み出す“射流” とは~足首の高さで流される津波

【NHK】「高さ15センチの津波で、成人男性が流される」東日本大震災の検証の結果、これまでの常識を超える現象が起きていた可能性があることがわかってきました。「射流」と呼ばれる現象。発生させた要因は、皮肉にも町を守るはずだった巨大な防潮堤でした。

-

南海トラフ巨大地震 津波浸水想定エリアで起きていること

南海トラフ巨大地震で津波による浸水が想定されているエリアをオープンデータで徹底的に分析してみました。すると建物が多く建設されている地域が。

-

新型コロナウイルス いま災害が起きたらどうする?

感染の拡大がおさまらない新型ウイルス。けれど、もし今、地震などの災害が起きて避難所に多くの人が詰め掛けたら…

-

“小さい地震”の大津波 明治三陸津波の教訓を語り継ぐ

「小さい地震だから津波は来ない?」それは違います。 明治時代に多くの人の命を奪った明治三陸津波の歴史を1人でも多くの人に知ってほしい。東日本大震災の被災地で行われている防災教育は。

-

その資料捨てないで! 被災地で「歴史」を守る

地震や台風、大雨など災害の被災地で古文書など貴重な歴史資料を救い出すボランティアが地道に活動を続けています。

-

首都直下地震 助かるためのキーワード

火災旋風・同時多発火災・群集雪崩・地震洪水…首都直下地震4つのキーワードと、発災後どんな被害・影響がいつまで続くのかまとめました。

-

命を守る「ハザードマップ」が見られない!?

大雨や台風、地震などの災害。災害が目の前に迫った状況でハザードマップの確認を始めたのでは逃げ遅れてしまいます。川の氾濫による洪水や土砂災害などの水害、津波による浸水…。平常時からリスクが示された地図を確認しておくことが大切です。

-

学校を最後の場所にしないために 東日本大震災の大川小学校

東日本大震災の津波で74人の児童が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校。教訓をどう語り継ぎ、安全で安心できる学校にしていくのか。遺族の男性の思いや裁判の状況から考えます。

-

“災害デマ”はなぜ拡散するのか 「善意」が被害を拡大させる

災害時に必ず流れるデマや根拠のないうわさ。なぜ拡散するのか。理解するためのキーワードは、「不安」、「怒り」そして「善意」です。

-

「再び闇市が…」首都直下地震で経済はどうなる

「水の値段が5倍になって闇市ができる」戦後の日本の話ではありません。首都直下地震後の経済被害や影響を予測するエコノミストたちの座談会で出てきた「最悪のシナリオ」とは。今のうちにBCPの策定を。

-

同時多発通報の音声記録 あなたのもとに救助は来るのか?

「見殺しにする気か!」2019年台風19号(東日本台風)の接近による豪雨。消防が住民から突きつけられた言葉。NHKが入手した消防への音声通報記録。浮き彫りになったのは消防力の限界だった。水害や地震など災害時にあなたに救助は来ないかもしれない。

-

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機

首都直下地震後の日本の姿の想定は。ライフライン途絶、未治療死など災害関連死、仮説住宅不足による住宅難民、経済被害や財政破綻による生活困窮、格差拡大、国家の衰退…。被災や被害の連鎖。専門家は「日本の“地獄絵図”に近い」とつぶやいた。

-

ハザードマップを聞かせてほしい…視覚障害者の支援は

2018年西日本豪雨で避難を促すメッセージが届いても家にとどまるしかなかった女性。「ハザードマップを聞かせてほしい」女性は視覚障害者でした。大雨や台風など豪雨災害が相次ぐ中で、視覚障害者の人たちはハザードマップを見ることが出来ません。必要な支援とは。

-

災害時の赤ちゃんは…避難所での過ごし方、衛生の注意点

大雨や台風、地震などの災害で避難先へ…。避難所で赤ちゃん(乳幼児)がいても安心して過ごせるにはどうしたらよいか?ミルクのあげ方は?ポイントや注意点をまとめました。

-

多摩川沿い なぜ“浸水エリア”に新築が… 徹底分析しました

2019年台風19号(東日本台風)で浸水被害が相次いだ多摩川沿いの東京と神奈川。人口が集中する首都圏ならではの問題も。ハザードマップは赤なのに、新築の家やマンションが多い…。なぜリスクのある土地に家が建つのか?データを手がかりに原因を探った。

-

それでもあなたは帰りますか? 帰宅困難者「群集雪崩」の危険

災害時の帰宅困難を「ただ家に帰るのが難しい問題」と考えていないだろうか? 実は自らの命を危険にさらしかねない非常に危険な行為だ。専門家が指摘する群集事故のうち「群集雪崩」をシミュレーションも含めて分かりやすく解説

-

首都直下地震 被害想定 死者約2万3000人

首都直下地震とは?国の被害想定は?お住まいの地域で想定される震度・倒壊家屋・焼失家屋が確認できる『被害想定マップ』も掲載。

-

首都直下地震はいつ?「今後30年で70%」の根拠は

首都直下地震はいつ?今後30年間に70%と言われる発生確率。本当に起きるのか。想定の根拠は何か。背景には関東南部直下などを繰り返し襲った地震の歴史があります。

-

首都直下地震 死者の多くは火災で

約2万3,000人が死亡すると想定される首都直下地震。その7割は火災によるものです。木密地域での同時多発火災や火災旋風、通電火災のリスク。消火にあたる消防力の限界も。対策は初期消火です。

-

92人の死から見えてきたものは

2019年台風19号(東日本台風)の豪雨災害。どのような場所で犠牲者が出たのか。調査を進めると、危険が指摘されていない場所や通勤中や仕事中のケースも。

-

警戒レベル1で噴火も…予測困難な噴火 火山情報のジレンマ

全国に111ある活火山。御嶽山や浅間山など噴火警戒レベルが最も低い「レベル1」でも噴火することはある。予測が難しい中「どうやったら命を守ることができるのか」を考える。

-

火山に登るなら そこに絶対の安全は無い…御嶽山噴火災害

御嶽山の山頂。雲海が広がる最高の景色、澄み切った気持ちのよい空気。でも、もしまたあの日のように突然噴火が起きたら…。当時を知る登山者に同行し、課題や教訓、身を守るすべを探った。

-

避難生活…ここに気をつけて!

災害に遭ったうえに避難所で集団生活を送ることになると想像以上のストレスを抱えることになります。トイレ・食事・衛生管理・エコノミークラス症候群対策など。「避難する人」「避難所を運営する人」双方に気をつけてほしいポイントです。

-

強力化する台風 列島上陸リスク増大

猛烈な台風が頻発…スーパー台風も。今後、台風は強力化する傾向が?地球温暖化が進んで海水温が上昇すると、これまでにない強さの台風が日本列島に接近・上陸するリスクが高まっています。

-

都会の地下に眠る “災害対策のカギ”

首都直下地震など大規模災害の発生時、地域の医療拠点となる病院。断水や停電など、いざという事態に備えて目を向けていたのが「地下」でした。

-

“全市避難せよ!”いったいどこへ?

「市内全域に避難指示」こんな情報が出されたらどう行動しますか?災害時にたびたび出される市町村全域への避難指示。過去の事例からその意味合いや課題を探りました。

-

医師はなぜ現場に向かうのか? 苦悩するDMAT

大雨や地震など災害時に現場で医療活動を行うDMAT=災害派遣医療チーム。実際の災害現場で活動した医師たちの取材を通し見えてきた苦悩とは。災害時医療の課題や対策を考える。

-

地震発生時の行動 安全を守る方法をイラストでわかりやすく

南海トラフ巨大地震や首都直下地震、活断層の地震など地震多発国の日本。屋外にいる場合、室内にいる場合、どう行動し身の安全を守ればいいのか。知っておきたいポイントをイラストで。

-

忘れられた災害の記憶 先人の無念を地図記号に

災害の石碑があることを示す新しい地図記号ができました。背景には水害や地震、津波など過去の災害の教訓が伝わっていない現実が。実際の自然災害伝承碑とともに、地図に落とし込む取り組みを取材しました。

-

東京に住んではダメなの? ハザードマップの意味とは

「ここにいてはダメです」。こう書かれた東京 江戸川区のハザードマップが大きな反響を呼んでいます。台風による川の氾濫や洪水、高潮など、危機感の背景には都市部の「人口の集中」があることがわかってきました。

-

いつ逃げますか? 地域で作る“避難スイッチ”

台風や大雨で災害の危険があるかもしれない時、いつ避難を始めればいいのか?。そのカギとして注目されるのが川の氾濫や洪水、土砂災害から逃げるきっかけ「避難スイッチ」。模索する現場を取材、ポイントもまとめました。

-

「こんな場所で…」となる前に “底なし沼”に備える

地震でたびたび発生する「液状化現象」 海から離れた場所でも起きるおそれがあります。過去の事例、リスクの調べ方や対策は?

-

地震で倒壊“ブロック塀” あなたの近くにも

倒壊の危険がある“ブロック塀”。2018年の大阪北部地震では死亡事故も。どこにどれだけあるのか正確な実態はわかっていません。現状と対策を取材しました。

-

命を守る「TKB」 避難所の“常識”が変わる?

『災害時の避難所に「TKB」が必要だ』専門家で作る学会がまとめた提言です。相次ぐ災害関連死を防ぐために考案された、トイレ・キッチン・ベッドの頭文字を示すこの3文字。避難所の「常識」が変わろうとしています。

-

特別警報とは? 命に関わる非常事態 正しく理解を

気象庁が発表する「特別警報」。通常の大雨などの警報と何が違うのか、どんな時に発表されるのか、発表された時はどう行動すればよいのか?大雨警戒レベルとの関係も詳しく解説。

-

台風接近 警戒すべきことを動画で

台風が接近するとどのような被害が起きうるのか。暴風、大雨、高波、高潮など防災のポイントや行動の注意点をまとめた動画です。

-

豪雨や大雨 警戒が必要なことを動画で

豪雨による災害は毎年のように起きています。危険を分かりやすく解説したNHKの動画です。

-

ハザードマップの見方を動画で

自分が住んでいる地域にはどんな危険性があるのか? 事前に確認しておくことが命を守ることにつながります。川の氾濫による洪水や土砂災害のリスクなどを示すハザードマップの見方を分かりやすく解説した動画です。

-

死が近づく中で… 富士山噴火 執念の研究

「私に残された時間はあまり多くないかもしれません。論文化にご協力いただけないでしょうか…」死が近づく中で、彼を富士山宝永噴火の研究に駆り立てたものとは…

-

南海トラフ巨大地震 臨時情報が出た時の行動は?

「南海トラフ地震臨時情報」とは?気象庁から発表されたらどう行動すべきか? 発表の仕組みや「事前避難」などの防災対応などを詳しく解説します。

-

南海トラフと根室沖の巨大地震 発生確率80%

南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率がこれまでより高い「70%から80%」、北海道の根室沖の巨大地震も「80%程度」に引き上げられました。巨大地震が近づいていることを忘れずに備えを進める必要があります。

-

南海トラフ巨大地震 被害想定 死者32万人超

南海トラフの巨大地震。今後30年以内に70~80%の確率で起き、東日本大震災を大きく上回る被害が想定されています。一方で、早めの避難や耐震化を進めれば大幅に被害を減らすことができます。

-

富士山大噴火 降灰シミュレーション 首都圏に深刻な影響も

富士山が噴火した場合、火山灰は首都圏にも飛来するおそれがあります。江戸時代の宝永噴火をもとにした降灰シミュレーションの詳細です。

-

千島海溝 巨大地震 切迫の可能性高い 地震調査委

千島海溝で今後想定される 「マグニチュード8.8程度以上」の巨大地震とは。大津波のおそれもあります。発生確率やリスクは?

-

“首都直下地震” その時、どこにも住めない!?

今のままでは、都内だけでも仮設住宅は“18万戸”不足する…首都直下地震が起きた場合の最悪の想定。解決すべき課題、対策は。私たち一人ひとりが今のうちに考えておく必要があります。

-

離れて住む家族を助けられますか?

大雨や台風、地震。災害が起きても一緒に避難することができない…そんな時、どう家族を守り支援するのか。高齢者への呼びかけは。西日本豪雨の事例から考えます。

-

津波で流されてしまうのに…耐震化急増 なぜ?

南海トラフ巨大地震で大津波が襲うとされる高知県黒潮町では住宅の耐震化が急増しています。津波で流されてしまうかもしれないのになぜなのか?こうした対策が命を救うことになると考える理由は。

-

“ノーマーク火口” 全国21の火山に 富士山も監視強化

登山や温泉、スノーボード、スキーなどで訪れる場所、その近くには活火山の火口があるかもしれません。想定外とも言える突然の噴火で犠牲者が出る事例も。どこにあるのか、気象庁は監視の強化に乗り出しています。

-

大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

消防トリアージとは。大雨や地震など災害にあって救助を求めた時、消防が「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨…。大規模災害時に消防に助けを求めても「断られる」ケースが相次いでいます。

-

東京で噴火再び!? その時、どうする…

噴火すると、影響は火山周辺だけでなく、都市にも及んできます。避難の方法、避難所の収容の限界、高齢者施設は。1986年に島民すべてが島外に避難した東京・伊豆大島のケースで考えます。

-

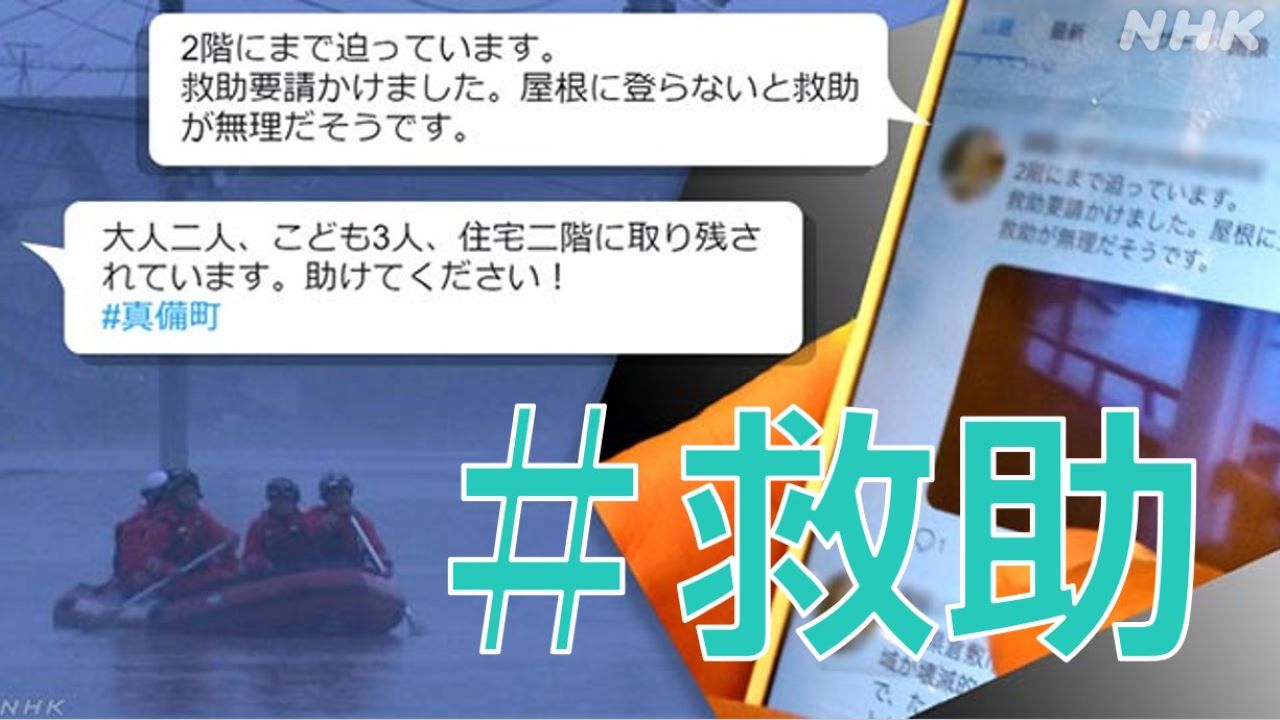

災害時の「#救助要請」は救助につながったのか

「消防に電話してもつながらない、助けて。# (ハッシュタグ)救助」大災害時にSNSで救助を要請する投稿(ツイート)は拡散され多くの人の目にふれる。実際のところ、どの程度救助に結びついているか。2018年西日本豪雨の救助要請ツイートを追跡取材。

-

“デマ”に惑わされないで! 冷静に行動を

2018年、北海道で震度7の揺れを観測した北海道胆振東部地震をめぐり、ネットやSNS上では、ライフラインなどの状況に関する「デマ」や、不確かな「うわさ話」が流れました。災害デマやフェイクにだまされないポイント、対策は?

-

“最強の風” その脅威にどう備える

大きな被害が出た2018年台風21号。猛烈な風や暴風にかつてない恐怖を感じた人も多くいました。どう身を守ればいいのでしょうか。対策は。

-

「救急車とコンビニ」から見えたこと

猛暑で救急車の出動回数が増えた名古屋市消防局が市民に理解を求めるために投稿したツイート。「救急車でコンビニ等に立ち寄り飲料水等を購入する場合があります。ご理解をお願いします」ネット上に集まった賛同の声からは、新たなコミュニケーションのあり方が見えてきます。

-

エアコンを使わない高齢者

厳しい暑さや猛暑。エアコンが設置されていても使わずに高齢者が熱中症で死亡するケースも。なぜなのか。命の危険にもつながるこうした状況をいったいどうすればいいのか、対策のポイントとともに考えます。

-

熱中症 子どもを守るために知っておきたいこと

子どもは大人よりも熱中症にかかりやすい理由があります。厳しい暑さや猛暑の中で子供が命を失う事態も起きています。命を守るために知っておいてほしい対策のポイントもまとめています。

-

西日本豪雨 7月7日 真備町で起きていたこと

西日本豪雨で長年連れ添った妻を失った86歳の男性。高齢化が進む日本で、災害が発生したときに、災害時要支援者(災害弱者)の命をどう守ればいいのか…。課題と対策を探った。

-

その支援 ちょっと待って!被災地に物資を送るポイント

大雨や台風、地震…災害に心を痛め被災者や被災地を支援物資を送るために、まさに段ボールにさまざまな物を詰め込んでいる人、いらっしゃるかもしれません。でもその支援、ちょっと待ってください。2018年の西日本豪雨のケースです。

-

西日本豪雨 7月6日夜 広島で起きていたこと

広島で豪雨災害に向き合う2人のママさん記者たち。災害の現実を改めて考え直しました。

-

豪雨災害 避難所生活で知ってほしいこと

2018年西日本豪雨の被災地に設置された避難所。不慣れな生活が続く中、体調を崩さないためにも気をつけてほしい注意点や対策のポイントをまとめました。

-

記録的な大雨 命を守る想像力を

日本各地を襲う記録的な大雨で気象庁は、最大級の警戒を呼びかけています。住んでいる土地でどんな災害が起きるおそれがあるのか…

-

深層崩壊 予測の鍵は“水”

大雨や台風などの豪雨で山の斜面が岩盤の深い場所から崩れる「深層崩壊」。表面の土砂のみが崩れる通常の「表層崩壊」と違い、ひとたび発生すると大きな被害が。山から流れ出す「水」の流れや水質を調べることで、土砂災害の予測につなげようという研究。

-

避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」

スフィア基準を知っていますか?国際赤十字などが作った国際基準で、紛争や災害の際の避難所の“最低限の基準”を定めています。相次ぐ災害関連死を防ぐ。日本でも「スフィア基準」を取り入れようという動きが出始めています。