「浸水域に約4700万人居住」の衝撃

大雨や台風による洪水。そのリスクは、河川を管理する国や都道府県が「浸水想定区域図」としてハザードマップなどで公表しています。最近、この浸水想定区域図が大きく変わっていることをご存じですか?分析すると、浸水エリアで人口が増えている実態が見えてきました。キーワードは「1000年に1度」の大規模な大雨です。

2022年6月NHKスペシャルなどで紹介された内容です

1000年に1度の雨 想定進む

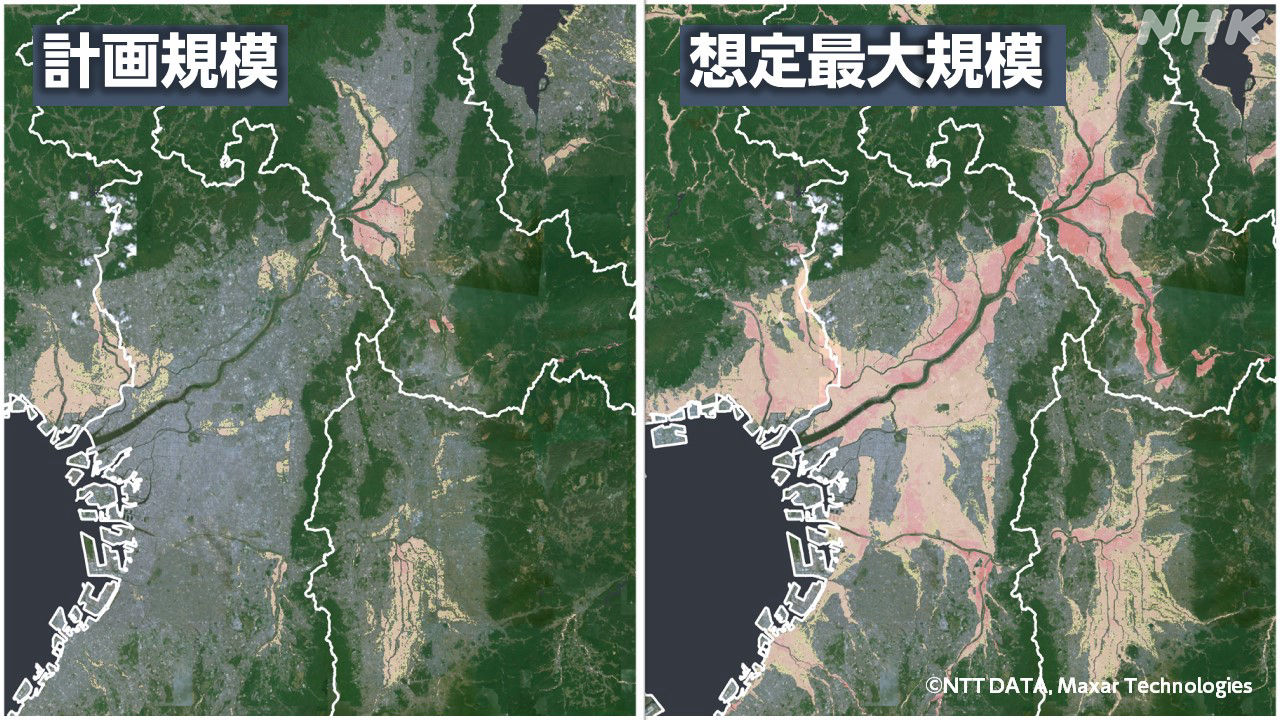

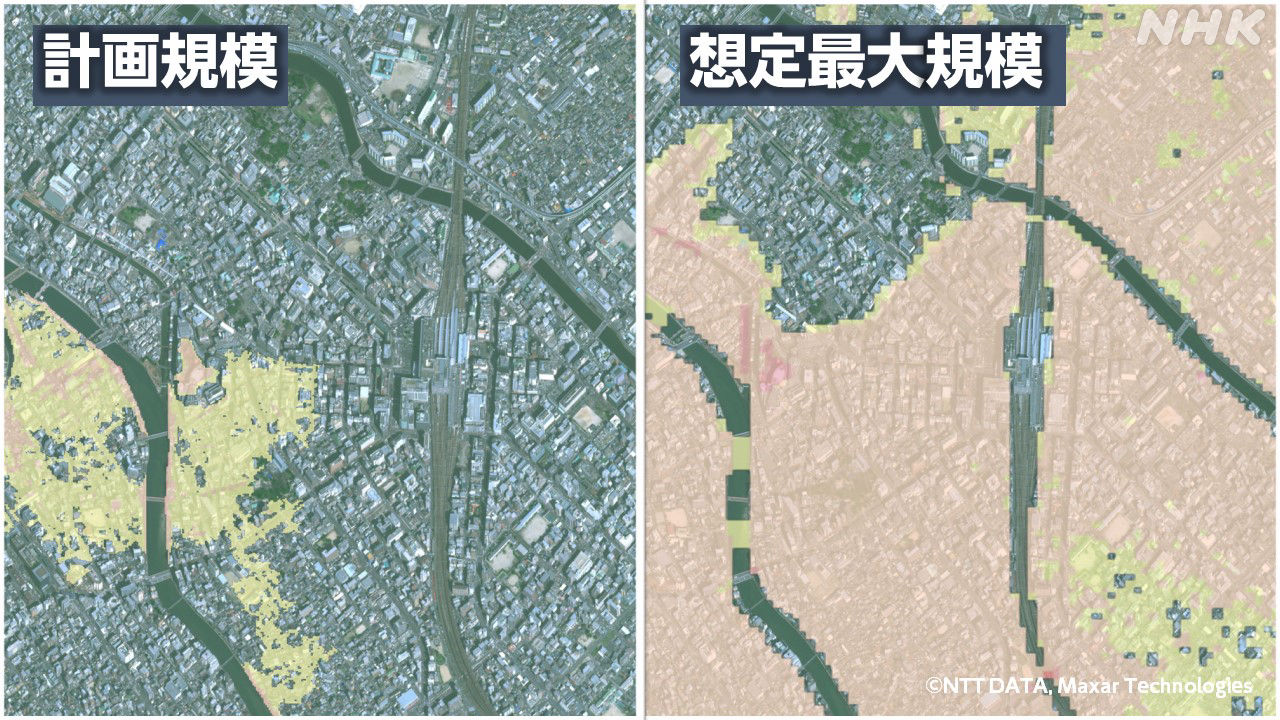

ハザードマップなどで示されてきた「浸水想定区域図」。これまでは100~200年に1度の雨が起きたと想定してシミュレーションを実施していました。これは「計画規模」と呼ばれています。

ただ最近は、これを上回る規模の雨が降る災害が発生していることから、国は1000年に1度の雨が起きたとしてシミュレーションするよう求めています。これは「想定しうる最大規模の雨」という意味で「想定最大規模」と呼ばれています。

国土交通省によると、2021年12月末の時点で、法律で浸水想定を実施することが義務付けられている全国2178河川のうち、99%にあたる2172河川で1000年に1度の雨が降った時の浸水想定が作られています。

浸水域に約4700万人が

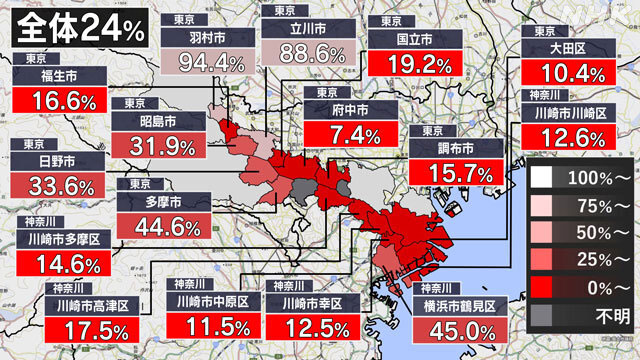

そこでNHKでは、これらの浸水想定のデータを全国の自治体から収集し、1000年に1度の雨で浸水するリスクがある場所に、一体、どれだけの人が住んでいるか調べました。

分析では、収集した浸水想定のデータに、国勢調査の人口データを重ね合わせました。

その結果、2015年の時点では4689万3030人が住んでいることがわかりました。これは日本の全人口の36.9%、約4割にあたります。

このうち27.5%にあたる1291万4927人は、住宅の1階が水没する浸水リスクが3m以上の場所に住んでいました。こうした場所に住む人は、平屋の場合には家にとどまっていると助かりません。

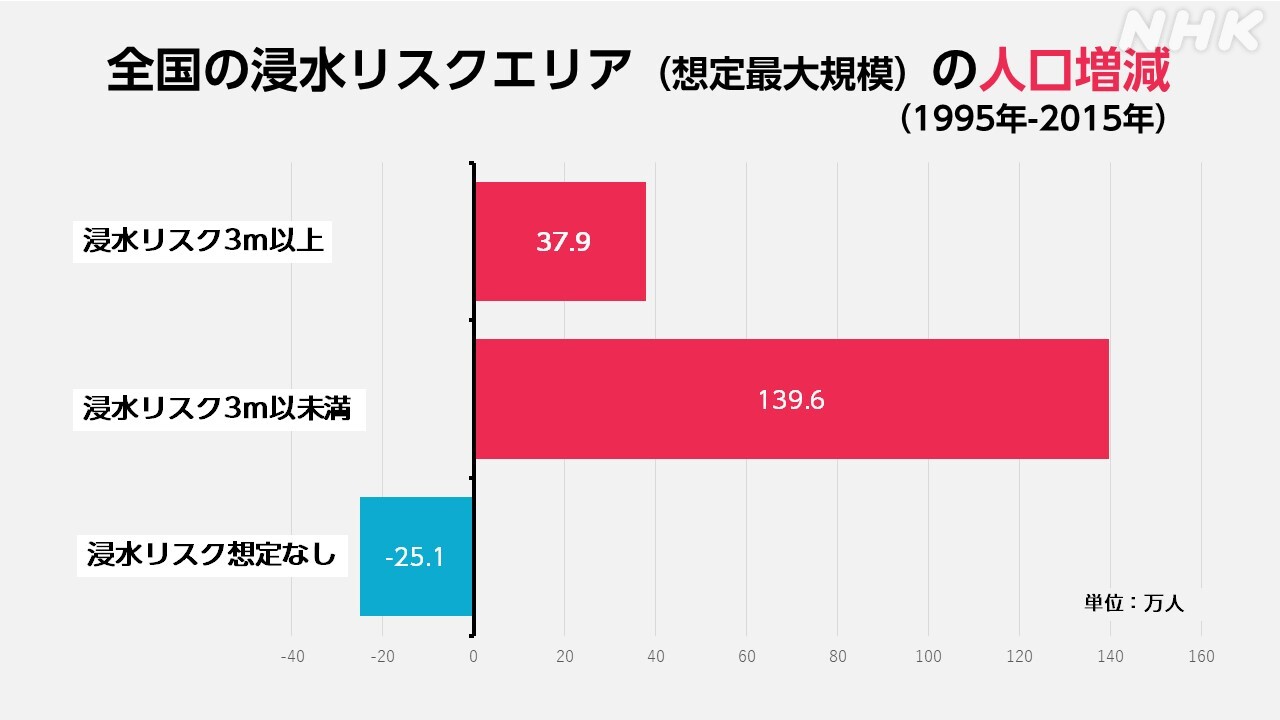

また、1995年からの2015年にかけての20年間を見ると、浸水域の人口は177万5193人増えていました。(1995年:4511万7837人 → 2015年:4689万3030人)

浸水リスクがある場所で増える人口

浸水域の中でもよりリスクが高い、浸水深3m以上の場所に住んでいた人も、1995年は1253万5856人、2015年は1291万4927人で、37万9071人増えていました。

一方で、浸水リスクの無い場所に住む人は25万607人減っていました。

この結果について、分析を行った明治大学の野澤千絵教授は次のように話しています。

「浸水域で人口が増えている要因には、都市部で河川の近くにあった工場の跡地や資材置き場などにタワーマンションや大規模なマンション群ができたことがあります。また、郊外でも農地の宅地化によって人口が増加していることも影響しているのではないかと考えられます。人口が増えた場所では避難場所などのスペースが足りないところも多いので、命を守るためにはどこに避難するのがよいか、あらかじめ確認しておくことが大切です」

(NHKスペシャル「いつ逃げる?どこへ逃げる?」取材班)

NHK全国ハザードマップはこちら

あわせて読みたい

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

地図はいまも悪夢を知っている

2019年の台風19号(東日本台風)で浸水被害が起きた多摩川沿いの住宅地...

-

多摩川沿い なぜ“浸水エリア”に新築が… 徹底分析しました

2019年台風19号(東日本台風)で浸水被害が相次いだ多摩川沿いの東京と...

-

2割しか入れない? 深刻化する避難所不足

多摩川沿いの避難所の収容人員をNHKが独自に試算したところ、新型コロナ対...

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)