川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

川の氾濫による洪水。警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめ避難するタイミングを決めておくことが大切です。

各局の防災ニュースや解説で放送された内容です

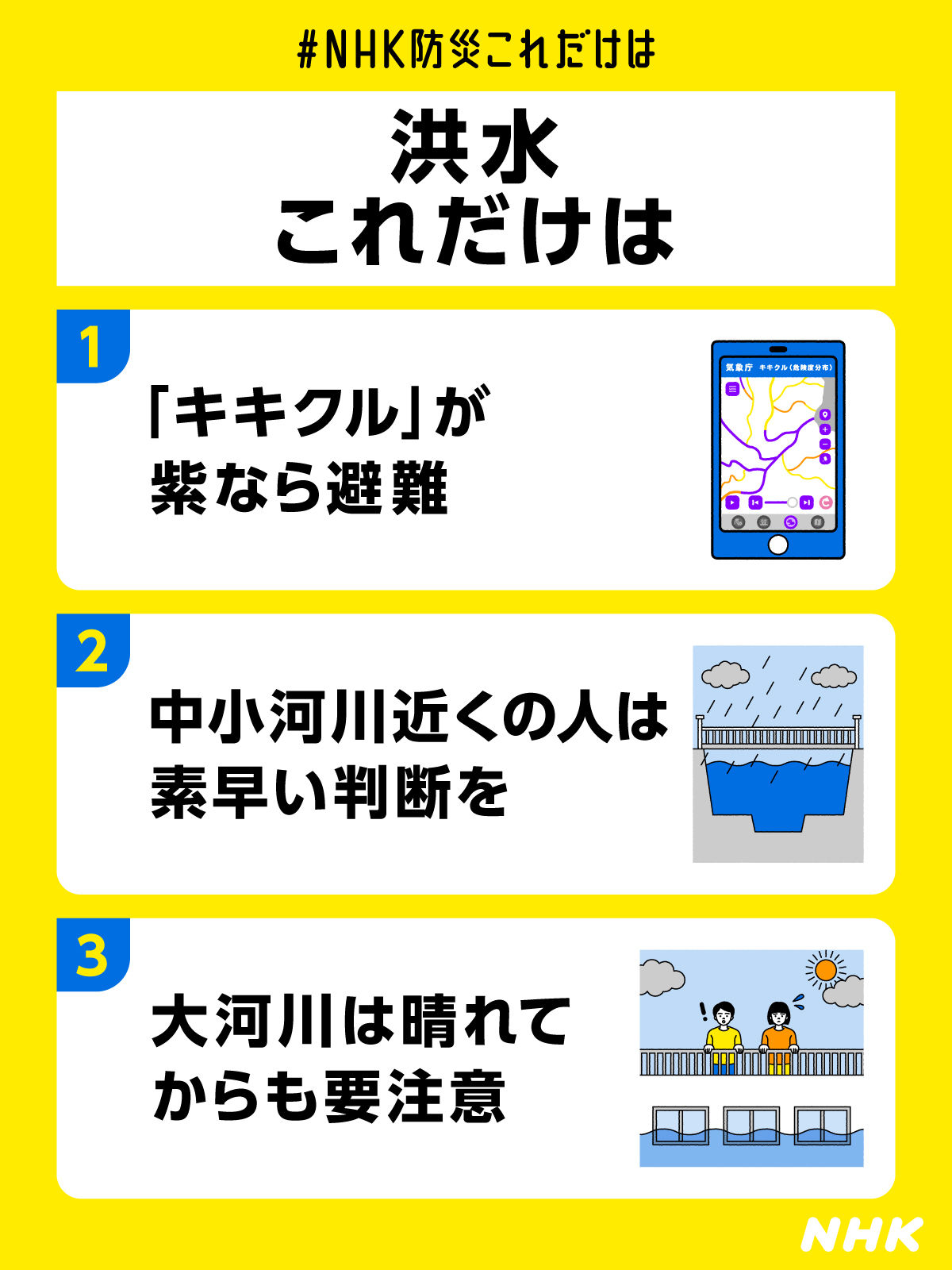

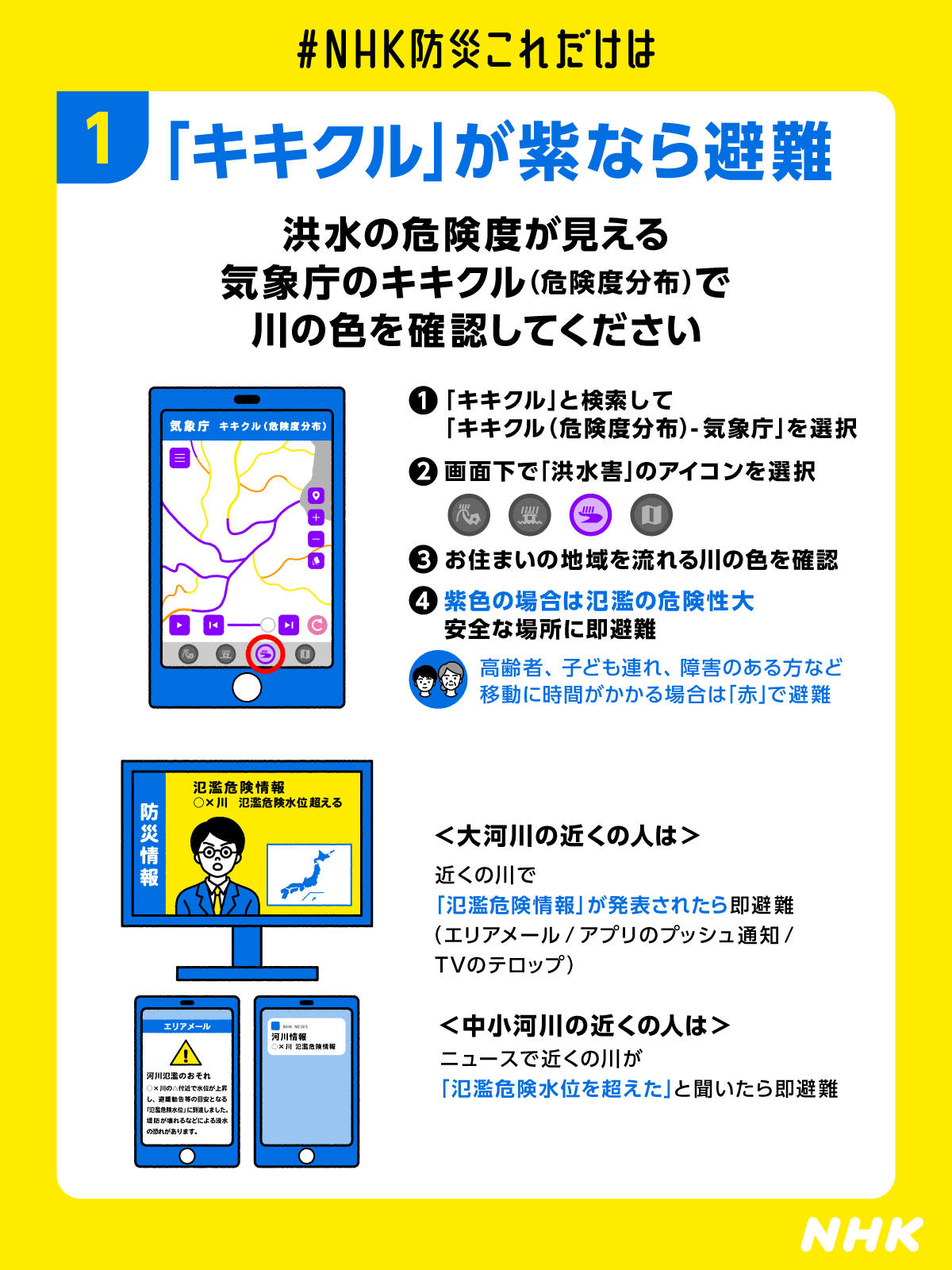

気象庁の「キキクル(危険度分布)」活用を

大雨の際に川の状況を知るために活用してもらいたいのが気象庁の「洪水警報の危険度分布(キキクル)」です。

紫色に変わった時は氾濫の危険性が高くなっています。ただし、紫色になっていなくても川の水かさが急激に増して流れが激しくなったり、流木や石が混じったりするなど、いつもと状況が異なる時は、早めの避難を心がけてください。

避難場所まで移動するのが危険だったり、猶予が無い場合は、周辺より高い場所に移動することで、安全を確保できることもあります。

中小河川などでハザードマップが無い場合は、自宅と川の位置関係を確認してください。自宅の位置が川の堤防や橋よりも低い場所にある場合は、浸水する可能性があります。

中小河川は急激な水位上昇に気をつけて

中小河川は川幅が狭く、勾配が急なため、短い時間で急激に水位が上昇するのが特徴です。洪水が発生すると、大量の土砂や流木とともに、住宅などを押し流すおそれがあります。

2017年の「九州北部豪雨」では、山間部の中小河川を中心に土石流や氾濫が相次いで、大きな被害が出ました。

都市の中を流れる川も幅が狭い上に、川底などがコンクリートにおおわれていることも多く、短時間で急激に水位が上昇します。

2008年には、神戸市内を流れる都賀川で、川の水位が10分間におよそ1メートル30センチも上昇し、遊びに来ていた小学生や保育園児など5人が流されて死亡しました。

大雨が予想されたり、大気の状態が不安定なときには、川から離れることが大切です。

大河川「氾濫危険情報」すぐ避難

大きな川では、堤防が決壊して氾濫が起きると大量の水が一気に流れ出し、住宅を押し流すほか、広い範囲が長期間浸水する危険性があります。

2015年の「関東・東北豪雨」では、茨城県の鬼怒川の堤防が決壊し、常総市では多くの住宅が流され、5000棟以上の住宅が全半壊しました。

大きな川の場合には、川を管理する国や都道府県が気象台と連携して、氾濫の危険性が高くなると「氾濫危険情報」を共同で発表します。

「氾濫危険情報」が出た時には、自治体などの情報に注意して早めに避難することが重要です。

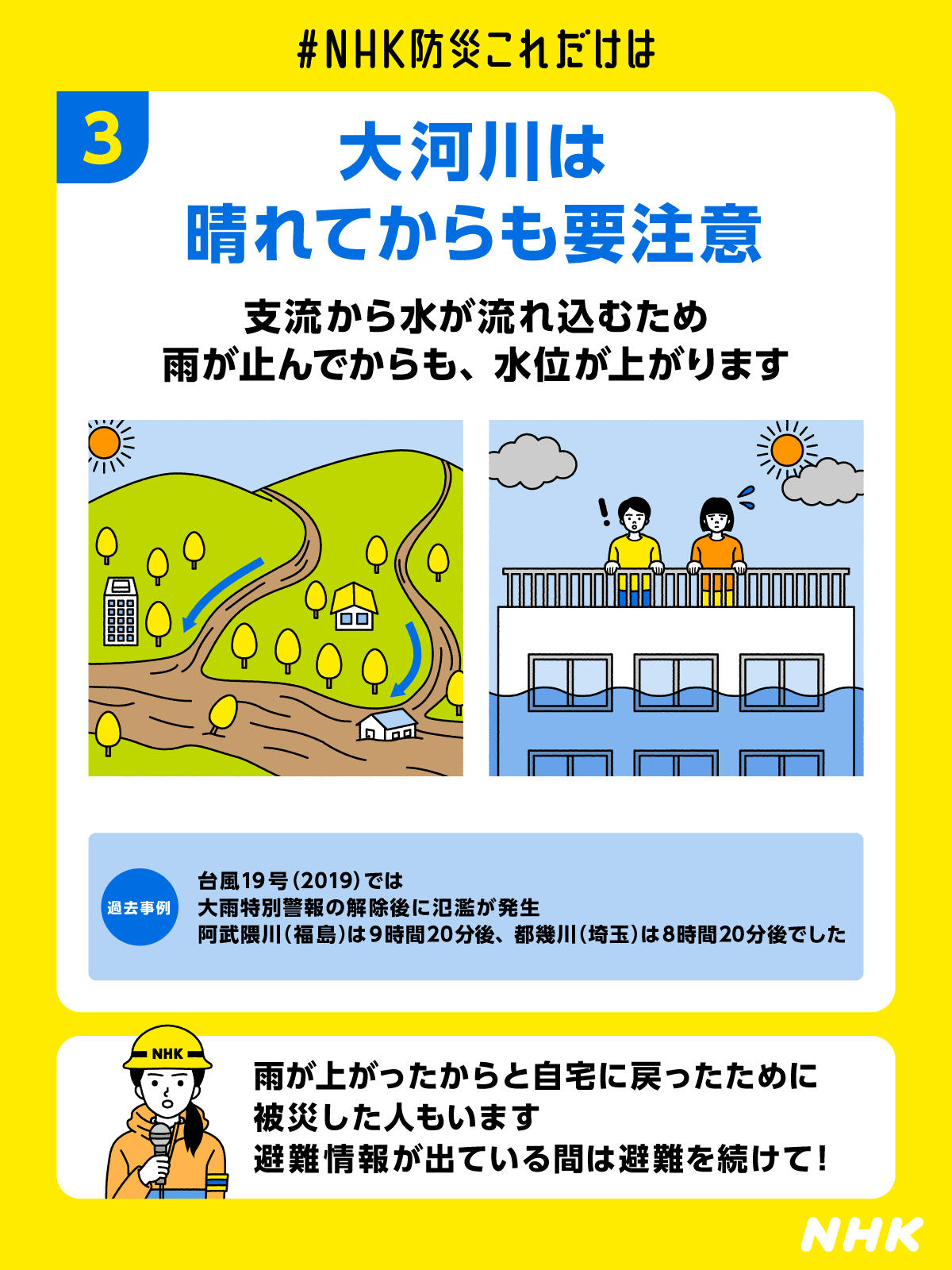

大河川 時間差の氾濫に要警戒

また、大きな川の場合には、水が流れるのに時間がかかるため、住んでいる地域で雨が止んだ後も時間差で水位が上昇することがあります。

2019年の台風19号では、▽阿武隈川では大雨特別警報の解除から9時間20分後、▽都幾川と越辺川では8時間20分後に氾濫が発生しています。

自分の住んでいる地域の雨量だけでなく川の上流の雨量にも注意し、自治体から避難情報が出ている間は、安全な場所で避難を続けてください。

ネットワーク報道部 記者 藤島新也

あわせて読みたい

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

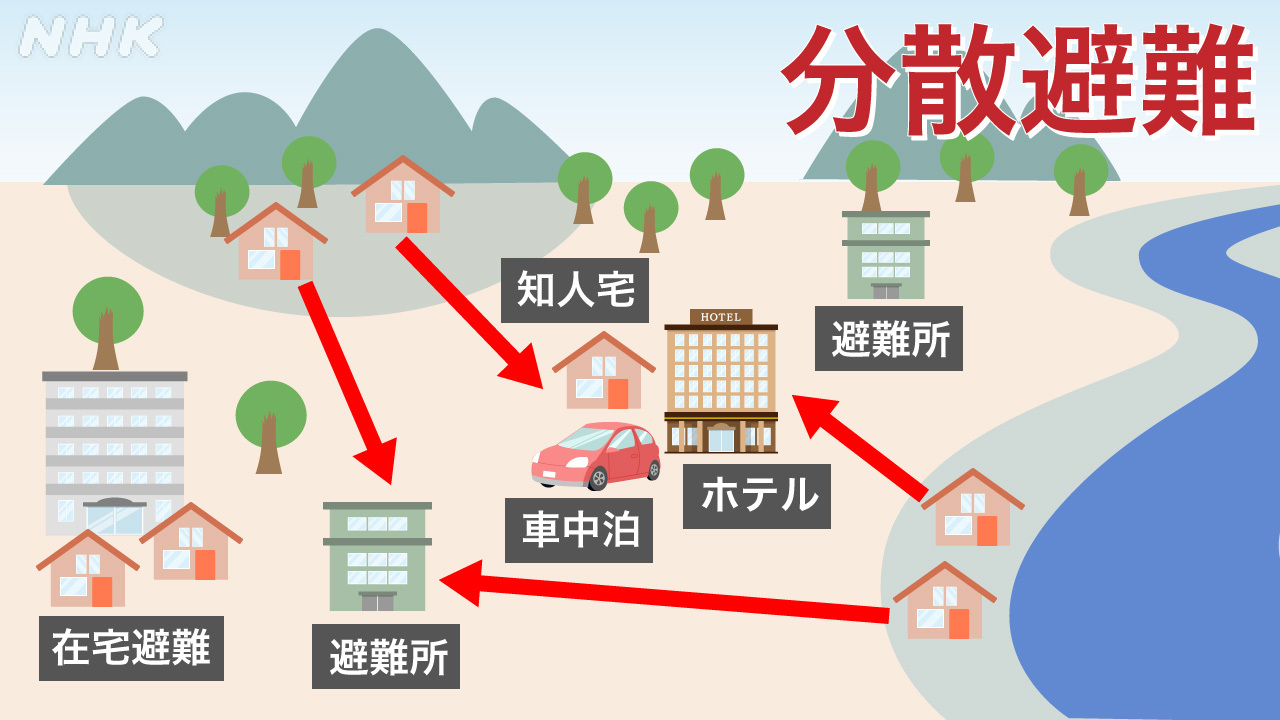

「分散避難」で新型コロナウイルスなど感染症防ぐ

災害時に新型コロナウイルスなどの感染症を防止するため避難はどうすればよいのか? 避難所生活は?分散避難 在宅避難 車中泊 災害時に感染症のリスクを低くするための避難の方法をまとめています。

-

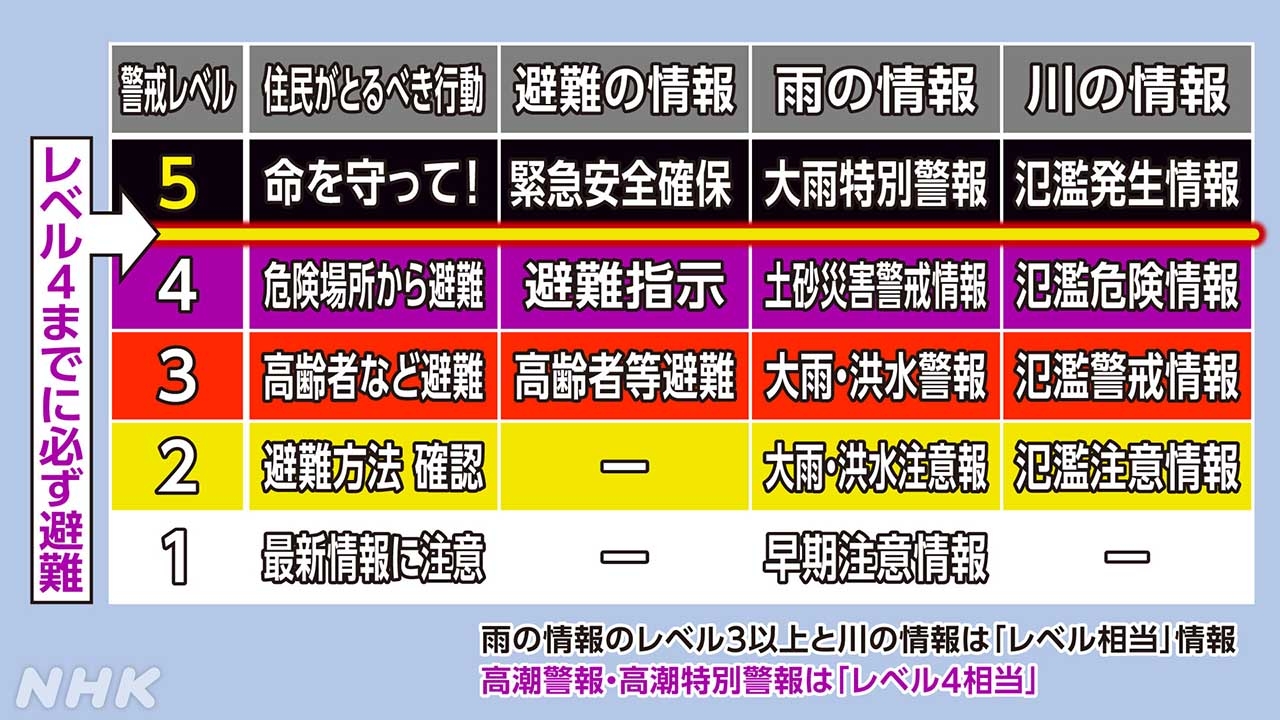

大雨警戒レベルと避難情報 避難指示はいつ?

大雨警戒レベルとは?特別警報に土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難指示に緊急安全確保…多くの防災情報をわかりやすく整理し、避難に結びつけることが目的です。大事なのは「レベル5を待たずに避難を終えること」です

-

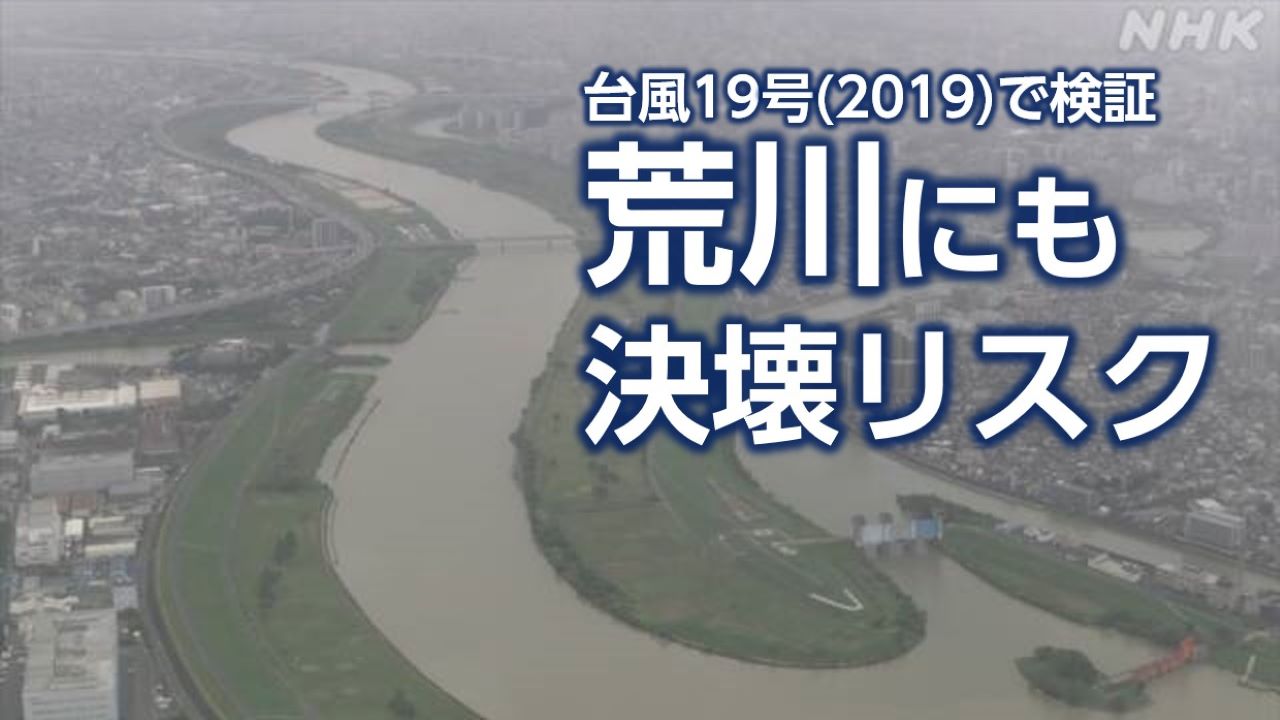

荒川にも“決壊”リスクが…2019年台風19号で検証

2019年の台風19号(東日本台風)では、最悪の場合、首都圏を流れる「荒...

-

“まるで津波” ふるさとが川に沈んだ 熊本の豪雨被害

2020年7月。記録的な豪雨による川の氾濫で大きな被害を受けた熊本県球磨...