「まさかここで」の土砂災害はどこで?…全国調査しました

急な大雨による被害がニュースになる機会も増えてきました。

毎年のように大きな被害を出すのが「土砂災害」です。山地の多い日本では避けられない災害ですが、多くはハザードマップにも示される「起きやすい」場所で起きています。

ただ中には、「まさかここで」というリスクが指摘されていない場所で起きることも。

あなたのお住まいの場所はどうでしょうか?

全国で起きた土砂災害を詳しく調べていくと、見極めのヒントが見えてきました。

2021~2022年に放送されたニュースの内容をまとめた記事です

目次

「まさかここで」

災害現場でたびたび被災者が口にします。

先月下旬、私は専門家とともに、この「まさか」の現場へ向かいました。

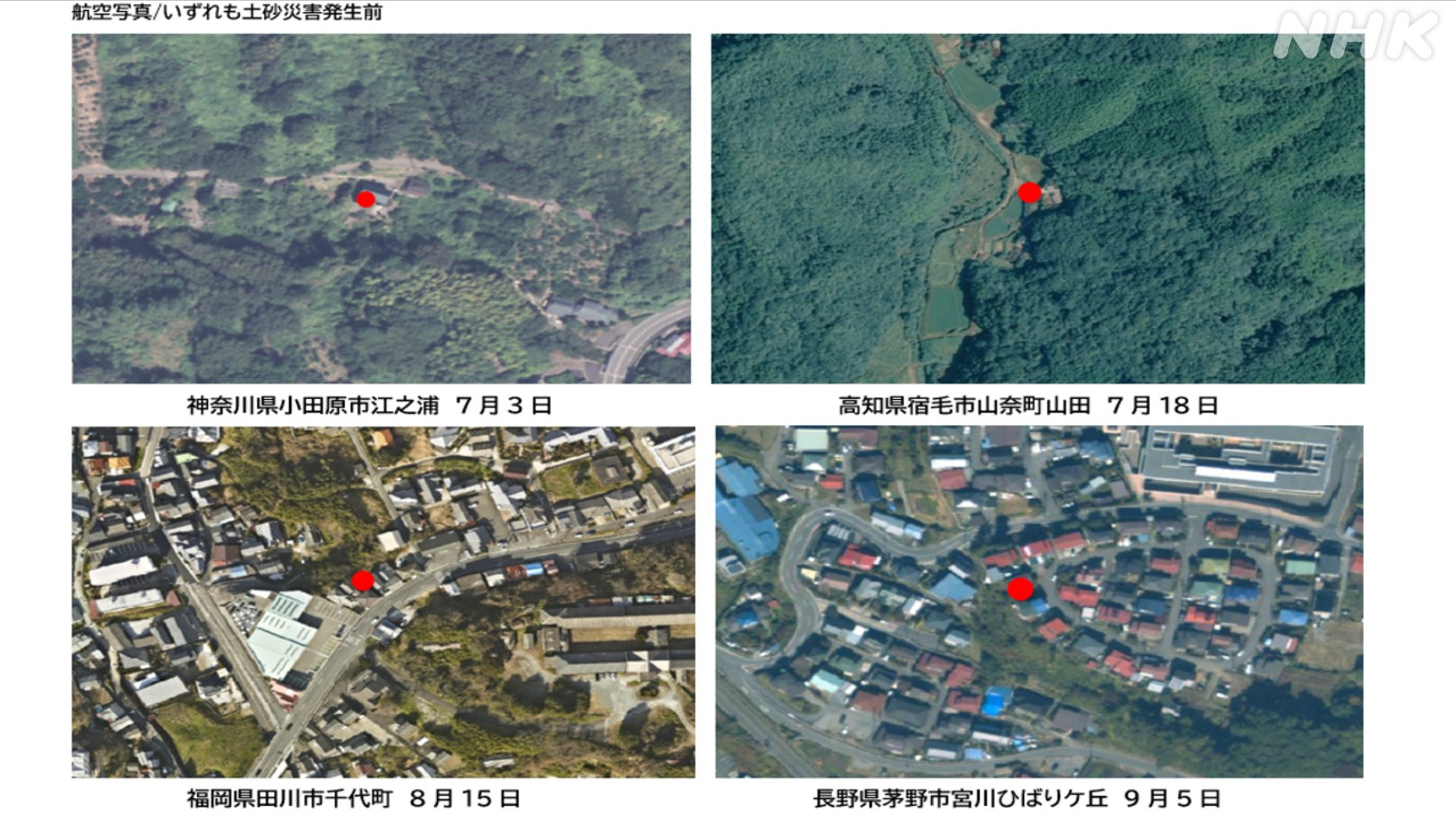

―神奈川県小田原市の山間部。

1年前、住宅が土砂に巻き込まれ、全壊した現場です。 崩落直後に撮影された写真を見ると、建物が土砂に埋もれているのが分かります。

実はこの土砂災害の被害は「リスクが示されていない場所」で起きていました。

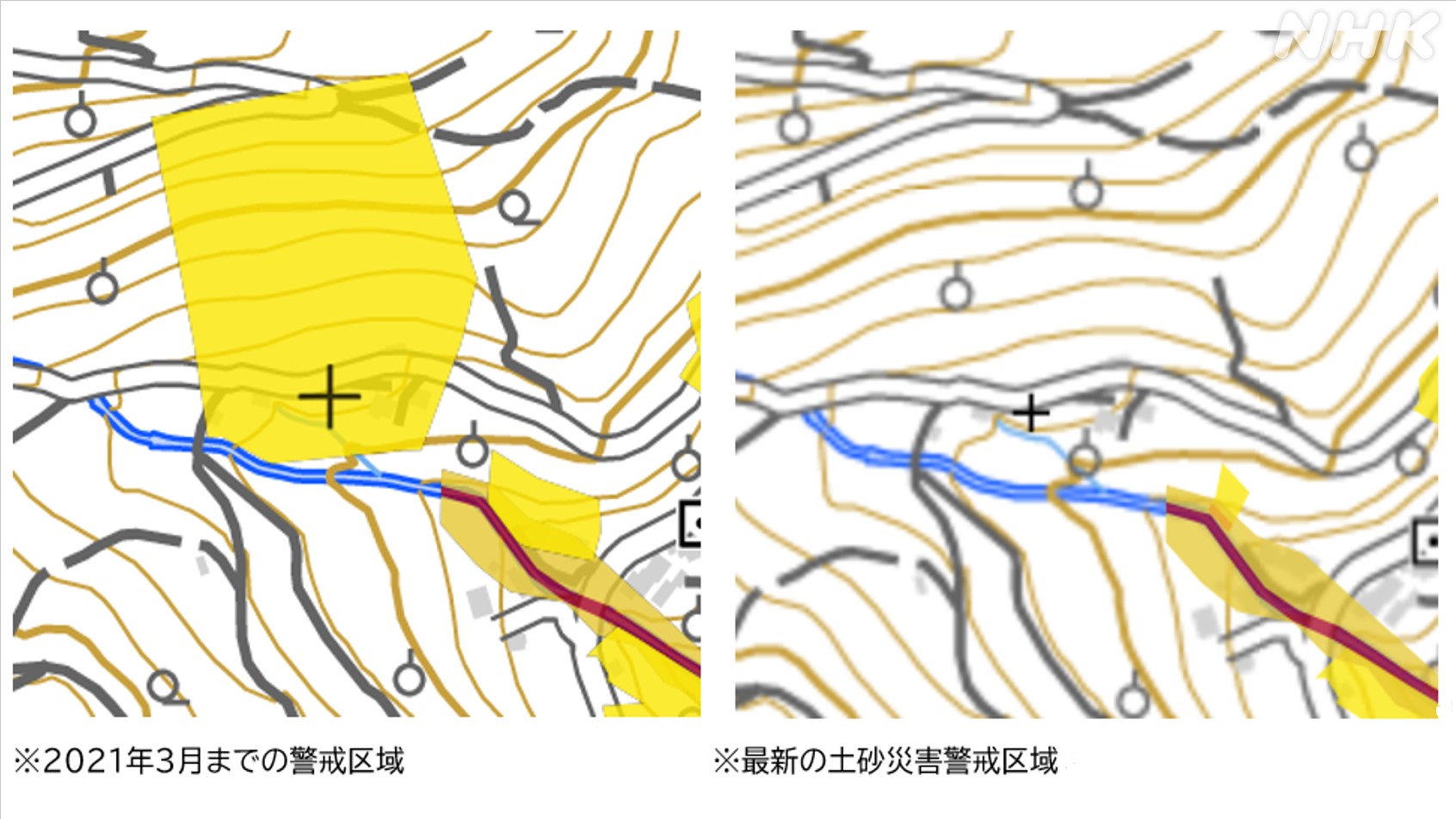

下の写真は現場付近のハザードマップです。

×印が土砂に埋もれた住宅。黄色と赤色で囲まれたエリアが土砂災害のリスクを示す「土砂災害警戒区域」です。 区域の「外」で土砂災害の被害が起きていたことを示しています。

被災した男性に話を聞くと、「まさか」という言葉を口にしました。

家を建ててから15年ほどですが崩れたことはなく、まさかここでという思いでした。土砂にのみ込まれた家を見たときの気持ちは、とても言葉に出来ない

崩落した時、男性とその家族は外出していて無事でしたが、男性は「家に残っていれば、命は無かったと思います」と話しました。家族は今も避難生活を続けています。

土砂災害リスク示す「土砂災害警戒区域」とは?

ハザードマップで土砂災害のリスクを示すのが「土砂災害警戒区域」です。

「土砂災害警戒区域」は、土砂災害による被害で命に危険が及ぶおそれがある場所を一定の基準に基づいて都道府県が指定するもので、特に警戒すべき区域は「特別警戒区域」に指定され、法的な制限も加わります。その数は全国でおよそ67万区域(2022年3月現在)。

ハザードマップでの色合いから「イエローゾーン」「レッドゾーン」という言葉で耳にしたことがあるかもしれません。

大雨で危険が迫っている時など、私たちも「ハザードマップを確認して下さい」と呼びかけます。 ただ、リスクが示されていない場所でも災害は起こりうるということを、小田原市のケースは示しています。

こうした災害はどのくらい、どんな場所で起きているのか。そして、どう備えればいいのか? 調べてみることにしてみました。

全国で起きた土砂災害を調べてみると

調査では、去年1年間に起きた土砂災害のデータを使うことにしました。国土交通省が都道府県を通じて位置データを集めていたことが分かり、まとまった検証を行う事が可能だったからです。

情報公開請求で取り寄せたデータには去年全国で起きた土砂災害について、詳しい発生時間や被害状況、それに位置データが記されています。全国の位置データは去年から試験的に集め始めたということで、精度上の課題がありますが、おおよその発生場所を把握出来ます。

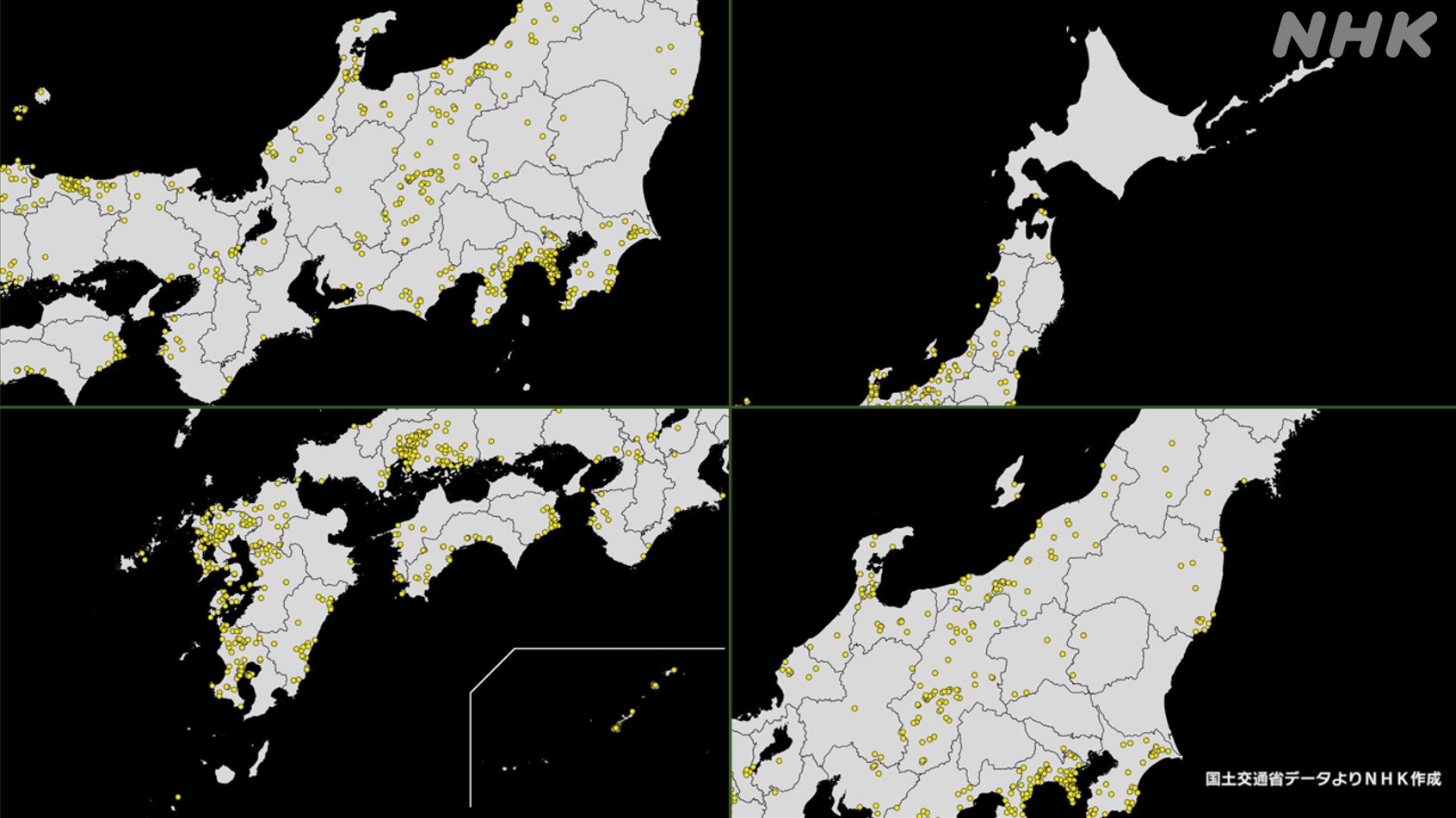

データを可視化したのが以下の図です。

1年間で発生した土砂災害の件数は972件。この中には静岡県熱海市で起きた土石流も含まれています。発生時期は7月以降の大雨のシーズンに集中していて、死者・行方不明者は33人、住宅被害も290戸余り出ていました。

8割近くは土砂災害警戒区域”内”で

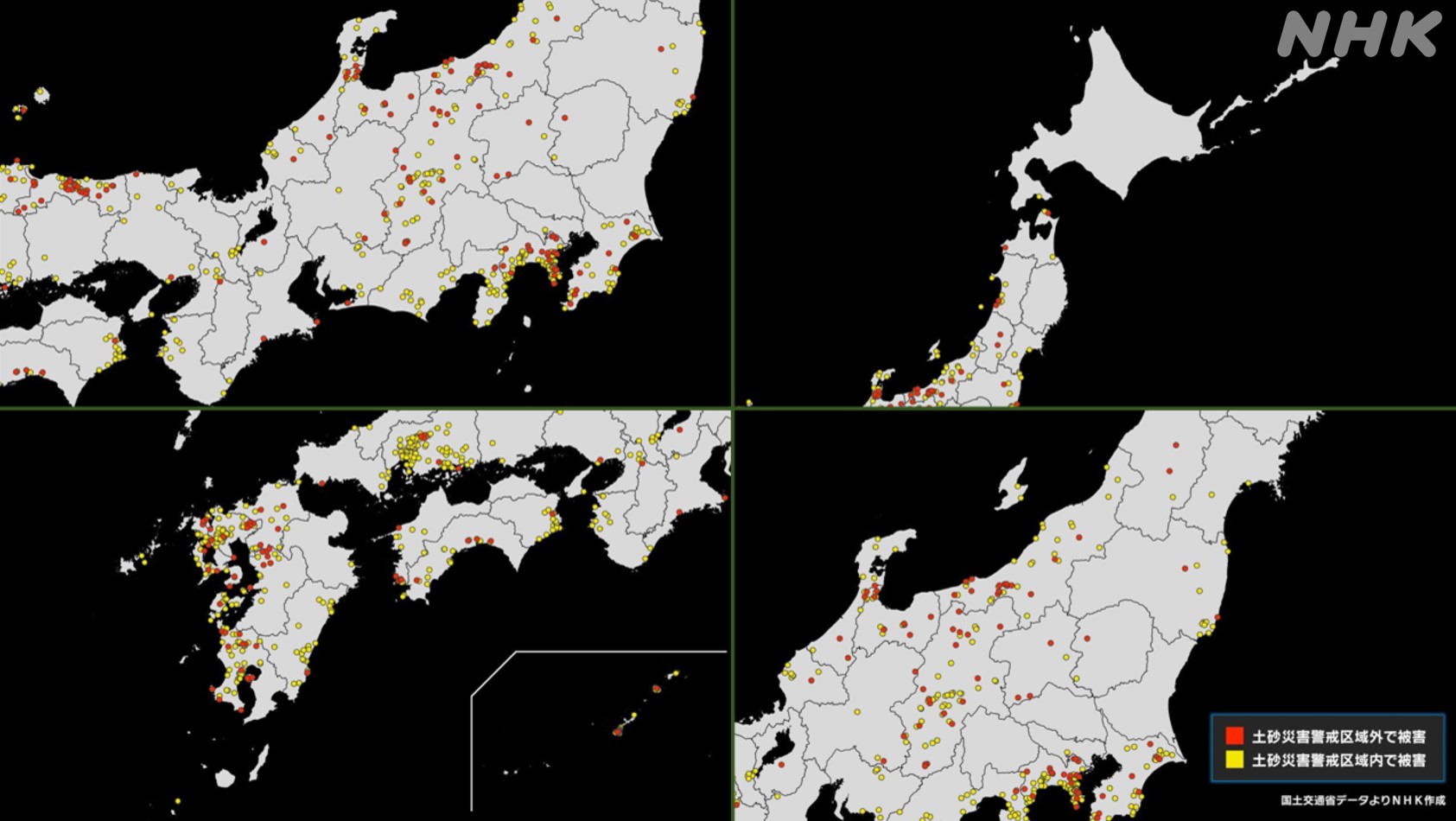

データを見ていくと、全体のうち8割近く、件数にして754件は警戒区域の「中」で起きていました。

下の図は、警戒区域内で起きた土砂災害を黄、警戒区域外で起きた土砂災害を赤に色分けしたものです。多くが警戒区域の中で起きていたことが分かります。

区域内の住人が早めの避難で被害を免れたケースもあり、避難などの検討にあたり、「土砂災害警戒区域の確認」は非常に有効であることが改めて確認できました。

一方、小田原のケースように区域の「外」での被害も各地で起きていました。

区域”外”の土砂災害 建物被害も32件

データによると警戒区域の「外」で発生した土砂災害は218件。 このうち、住宅など建物に被害が出たケースを細かく確認していくと、少なくとも32件ありました。

数は少ないながらも、リスクが示されていない場所で建物被害が出ていたことが分かります。

去年8月15日に福岡県田川市千代町で起きた がけ崩れでは、住宅の基礎が崩れ落ち、2棟が全壊認定を受けました。

警戒区域に指定されていない場所で起きる土砂災害にどう備えれば良いか。 何か防災上の手がかりになるものはないか?

ヒントを探るため、長年、豪雨災害の被害実態について調査研究を続けている静岡大学の牛山素行教授に話を聞くことにしました。

区域外の土砂災害 どんなところで?

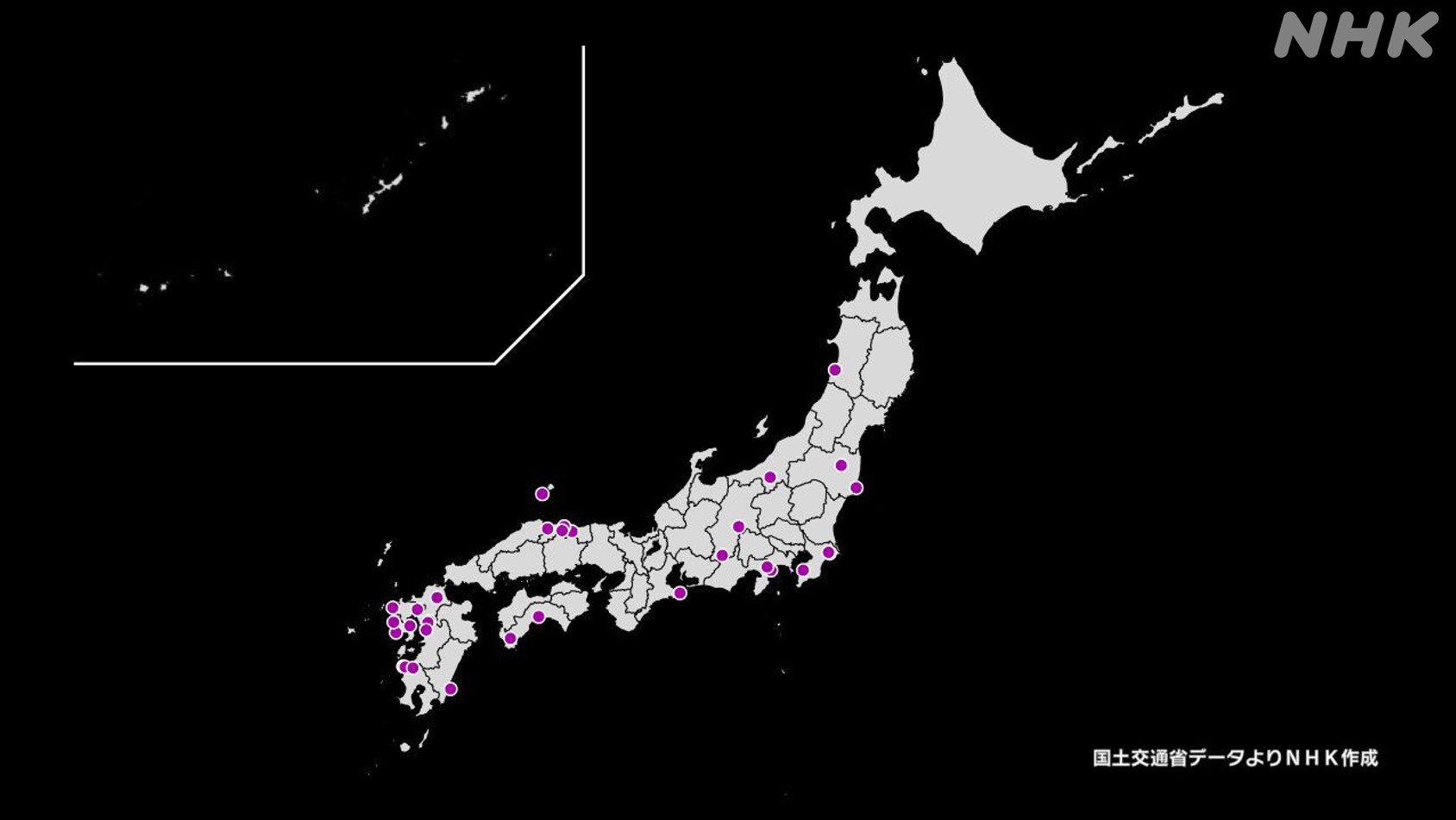

牛山教授にはまず、区域外で起きた土砂災害のうち、住宅が「全壊」したケースについて見てもらいました。 区域外での土砂災害で住宅が全壊したケースは4件。

航空写真や地図を見ると、近くに「渓流」や「がけ」などがあるのが確認できます。

牛山教授は、この位置データについて、正確には「面」で捉えられるべきものが「点」で示されるなど、精度上の課題があるとした上で、次のように指摘しました。

牛山教授

いずれも全くの平地ではなく、ある程度の傾斜があることが分かる。地形上、何のリスクもない場所だといえる所ではないように見えます。ハザードマップ上ではリスクが指摘されていないかもしれないが、現場に行けばまた何か分かることがあるかもしれない

―現場に行けばまた何か分かることがあるかもしれない…

ということで、現場へ向かうことにしました。 冒頭で紹介した、神奈川県小田原市の土砂災害現場です。

区域外の土砂災害どう備える? ヒント探りに現場へ

小田原市江之浦で土砂災害が起きたのは、去年7月3日の昼過ぎでした。 気象庁によると小田原市では前日から雨が降り続き、発生前の半日で150ミリ以上の大雨となっていました。

私たちが訪れたのは土砂災害からおよそ1年後のことし6月下旬。

小田原駅から車で20分ほどの山間部。狭い山道を登ってようやくたどり着いた現場にはすでに家はなく、むきだしの斜面だけが残っていました。

この写真の場所の反対側、土砂が流れてきた方向に目を向けると、再発防止用のネットに覆われた斜面がありました。

「やはり、傾斜はかなりきついですね」

そう言うと、牛山教授は用意していた機械で傾斜角度を測り始めます。

モニターに表示された数字は「24.4」

がけ地の場合、土砂災害警戒区域の指定基準の一つが、斜面の傾斜度が30度以上あることです。簡易的に測った傾斜角度は、この基準には達していません。ただ、私の実感としては、見上げるような「急斜面」でした。また崩落の起点部分は、はるか上にあり、さらに傾斜は急である様子もうかがえました。

さらに、現場の周辺を歩くと数百メートル離れた場所に、小さな崩落が起きたような形跡が複数見つかりました。

牛山教授によると、こうした“小さな崩落”があるかどうかは、土砂災害のリスクを知る手がかりの一つになるということです。

牛山教授

小さな崩落があるということは、さらに大きな崩落が起きる可能性もあるということです。過去の大規模な土砂災害の現場の周りでも小さな崩落が見つかることがありました。要注意のサインです

これらの状況から牛山教授は「警戒区域でなくても崩落する可能性は十分あったと考えられる」と話しました。

牛山教授

確かに警戒区域の指定基準は満たさなかったかもしれないが、十分に傾斜は急で、周辺で小さな崩落も起きている。指定されてもおかしくないギリギリ、“ボーダーライン”の場所だったのではないでしょうか

指定基準のボーダーライン

取材を進めていくと、牛山教授の指摘を裏付けるような事実も分かりました。 実はこの場所、土砂災害が起きる1年余り前まで土砂災害警戒区域に指定されていたのです。

神奈川県によると、いったんは区域指定を行ったものの、その後、詳しく調べた結果、住宅がある場所までは土砂が流れ込む可能性が低いことが分かり、令和3年3月に指定を外したということです。担当者は、想定を超える土砂崩れだったとしたうえで次のように話していました。

神奈川県担当者

結果的に指定を外した後に土砂災害が起きてしまったが、想定以上の大雨が降るなどした場合、どうしても区域外でも土砂災害は起こりうる。区域外でも注意が必要な点は今後も周知していきたい

指定基準“ボーダーライン”で土砂災害 各地に

この“ボーダーライン”のケースについて取材を進めていくと、各地にあることが分かってきました。

島根県雲南市では、去年7月12日に区域外で発生した土石流により住宅1棟が全壊(住宅の一部は区域内)する被害が出ました。

県によると、この場所も事前の調査で基準に満たず、指定を見送られていましたが、大規模な土石流が発生したことも踏まえ、新たに「土砂災害特別警戒区域」への指定を決めたということです。

区域外で建物被害が出た32件についても取材を進めた結果、「指定基準を満たす可能性がある」あるいは「基準に近い」箇所は少なくとも11に上ることが分かりました。「不明」とされた箇所も9あり、数がさらに多い可能性もあります。

中には、本来指定されるべき箇所が漏れていたケースもありました。

指定の精度に課題も

理由について、複数の県の担当者は「精度の課題」をあげました。

指定に使う地形図の精度の問題で、正確な地形を把握出来ていなかったり、限られたマンパワーで現地調査が及ばなかったりする場所もあります。リスクのある箇所全てを正確に拾いきれているわけではなく、警戒区域指定の精度向上は今後の課題です(ある県の担当者)

またそもそも、土砂災害警戒区域は、リスクのある箇所を100%カバーしているわけではありません。土砂災害が発生する可能性が高い場所について一定の基準に基づいて指定するもので、全てをカバーしているわけではないからです。

法律では、警戒区域はおおむね5年に1度調査を行うよう定めていて、都道府県ではより正確に地形を把握出来る航空測量のデータを活用するなどして、指定精度向上に向けた努力が続けられています。

警戒区域「外」リスク把握のポイントは?

では、土砂災害警戒区域の外で起きるケースについて、リスクを把握する方法はないか?

細かく分析していくと、大きく分けて2つの注意すべきパターンがあることが見えてきました。

★パターン① 警戒区域の“すぐ近く”も注意

まず、土砂災害警戒区域の“すぐ近く”です。

警戒区域の外でも、区域から30メートル以内で建物や住宅の被害が起きたケースは6件ありました。住宅が2棟全壊する被害が出た福岡県田川市も、このケースに該当します。

過去にも土砂災害警戒区域のすぐそばで犠牲者が出るケースは起きています。

牛山教授によると、2020年7月の熊本県での豪雨災害では、警戒区域のすぐ近くで起きた土砂災害で、芦北町と津奈木町で5人が亡くなったということです。

牛山教授 土砂災害警戒区域などの外側でも、区域から数十メートルほどしか離れていない場合には、リスクがあると考えて欲しい

★パターン② 土砂災害“危険箇所”やその周辺も注意

また、「土砂災害警戒区域」だけでなく「土砂災害“危険箇所”」もリスクが高く、確認しておく必要があることがわかりました。

土砂災害“警戒区域”と“危険箇所”

ちょっとわかりづらいですよね…。2つとも土砂災害のリスクのある場所を示すことで共通していますが、現在、普及が進められているのは、「法的な制限もかかり厳密な調査をもとに指定される”警戒区域”」です。「”危険箇所”は警戒区域が出来る前の情報」で、その精度に課題があるほか、範囲も十分に絞り込まれていないためです。

ただ、”警戒区域”の「外」で建物被害が出たケースの内、”危険箇所”の「中」で被害が出たケースは7ありました。

牛山教授 警戒区域の方がよりエリアが絞り込まれ、信頼性も高い。まずは“警戒区域”を確認するのが基本です。ただ、土砂災害“危険箇所”に入っているかどうかも、念のため自治体などに確認してほしい

“ノーマーク”の箇所でも起こりうる

ただ、これらに当てはまらない「ノーマーク」とも言える箇所で起きた土砂災害もありました。

高知県宿毛市山奈町山田で起きたがけ崩れは、土砂災害“警戒区域”からも、“危険箇所”からも離れた場所で起きました。

去年7月18日、この家に住んでいた69歳(当時)の男性は、それまで経験したことがないような大雨に見舞われていました。そして家の裏山から濁った水が流れ込んできたのを見て、避難しました。

「恐怖を感じるような大雨と濁った水を見て、嫌な予感がして逃げた」

男性が家を離れてほどなくして、自宅は土砂にのまれてしまったということです。

男性は「70年近く暮らしてきて初めてのことで、“まさかここで”起きるとは思っていなかった」と話していました。

避難生活の後、今はまた家で暮らすことが出来るようになりましたが、去年の経験から、心配な時には親戚の家に早めに避難することを決めたということです。

建物被害が出たケースのうち、宿毛市のケースのように、ノーマークとも言える場所で起きたケースは21ありました。割合にすると全体の2%と、決して多くはありませんが、たびたび発生しています。

地形にも注意! 想定にとらわれすぎない

ではこうした“ノーマーク”の場所で起きる土砂災害にどう備えればいいのか。

牛山教授は、自宅近くを見て回ると、リスクを知る手がかりが見つかるケースがあると指摘します。

牛山教授

土砂災害は基本的に、山地で起きる災害です。住んでいる場所近くに山の斜面や“沢”などがないか、いま一度自分の目で見て確認してみてほしい。過去に周辺で小さな崩落があったりした場合には要注意。可能性はあるということです。ハザードマップは非常に有効ですが、全てのリスク示すことが出来ているわけではありません。その外で亡くなるケースも実際に起きています。想定にとらわれすぎないこともまた身を守るために大切です

「ハザードマップ」+「周辺地形」の確認が大事!

繰り返しになりますが、ほとんどの土砂災害はハザードマップに記されている「土砂災害警戒区域」の中で起きるので、お住まいの家のリスクを確認するうえで、ハザードマップの確認は非常に有効です。

一方で、色が塗られていない場所が安心だという思い込みは禁物です。ハザードマップは「安心マップ」ではないからです。

ただ、小田原市のケースのように警戒区域の外で起きた土砂災害を見ると「近くには山の斜面や“沢”や“がけ”」がありました。

✅山すその土地に家が建っていないか

✅家のすぐそばに崖がないか

✅急傾斜を造成した土地に建物がないか

✅近くに山からの渓流がないか

✅扇状地に家が建っていないか

✅周辺で小さな崩落などが起きたことはないか

こうした“地形”や“地盤”などについて、自分の目で見て確認することも重要です。

大雨のシーズンは特に「ハザードマップ」+「周辺地形」の確認を進めてほしいと思います。

データ公開で検証可能 災害情報はオープンに

今回の記事作成にあたって行った分析の元になったのは、国土交通省が都道府県を通じて集めたデータです。特に、緯度経度を記した位置データは、今回初めて網羅的に収集したということで、このデータがあったからこそ、検証を行うことが可能になりました。その意味で災害情報データをオープンにしていくことの意味は大きいと感じました。

データをオープンにするには正確性を期すために大きな手間がかかるなど事情もあるかと思いますが、ほかならぬ「命」を守るための教訓を導き出すうえで有効な情報は広く社会に公開していって欲しいと考えます。

今、災害の取材に限らず、個人情報に当たらない情報についても行政が「非公開」とするケースが増えています。情報はできる限りオープンにし、広く検証可能な状態にしていくこともまた、防災を進めていくうえで、大切な観点ではないでしょうか。

(社会部災害担当 記者 内山裕幾)

※データ可視化(ネットワーク報道部ディレクター 富田千尋)

あわせて読みたい

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

土砂災害のリスクと命を守る行動をイラストで

土石流、崖崩れ、地滑りといった土砂災害。どのような場所にリスクがあるのか、どういった前兆を知り、どこに避難をすればいいのか。マニュアル形式でお伝えします。

-

土砂災害の前兆とは わかりやすく図解

土石流や崖崩れ、地滑りによる土砂災害は毎年全国で約1,000件発生。しかし土砂災害は事前の予測が難しい災害です。前兆現象を把握し、まさかの事態に備えて早めの対策をとるようにしましょう。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。