水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

梅雨前線や台風による水害。川の氾濫や浸水、土砂災害、暴風、高潮と被害の様相もさまざまです。日本列島は過去から現在に至るまで、何度も水害に襲われています。過去の教訓から「自分ごと」として捉え未来への備えを進めることが重要です。記事内にハザードマップへのリンクもあります。

過去に放送された水害ニュースをまとめた記事です

目次

河川の氾濫

街を流れる大きな河川。ひとたび氾濫すると、甚大な被害が発生します。

大規模な氾濫はかつて首都圏でも発生しました。

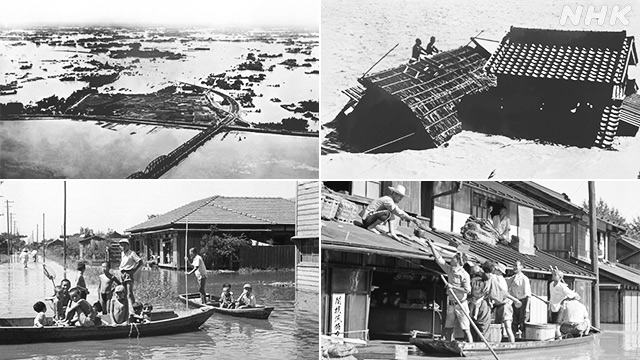

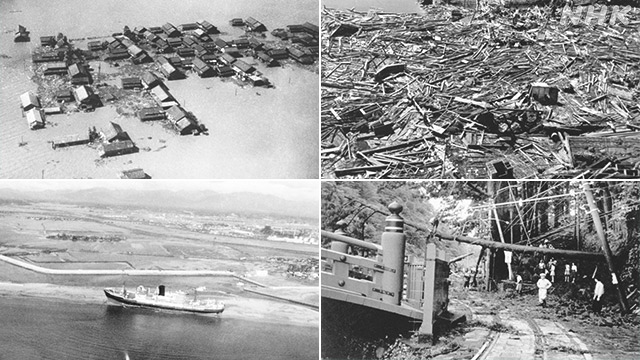

1947(昭和22)年には台風による豪雨で利根川と荒川の堤防が決壊。家屋の浸水は30万棟余り、死者1,000人を超える甚大な被害が出ました。

2015(平成27)年の関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防が決壊。5,000棟以上の住宅が全半壊しました。

2018(平成30)年の西日本豪雨では200人以上が死亡しました。

2019(令和元)年の台風19号(東日本台風)。合わせて140か所余りで堤防が決壊し、広い範囲で深刻な被害が出ました。

注意が必要なのは雨が弱まったあとも水位が上がること。2019(令和元)年の台風19号では、大雨の特別警報が解除されたあとに氾濫が相次ぎました。

2020(令和2)年の7月豪雨。九州を中心に大雨になり、熊本県では球磨川が氾濫、多くの犠牲者が出ました。

2階に移動しても助からない人もいて、川の近くや山の斜面の近くなどリスクの高い場所では、早めに安全な場所に避難することが重要であると、改めて浮き彫りになりました。

土砂災害

毎年、各地で大きな被害を出しているのが「土砂災害」。3つの種類があります。

斜面がゆっくりとずれ動く「地滑り」。

土砂や石が一気に下流へ押し流される「土石流」。

雨水がしみこんだ斜面が崩れ落ちる「崖崩れ」。

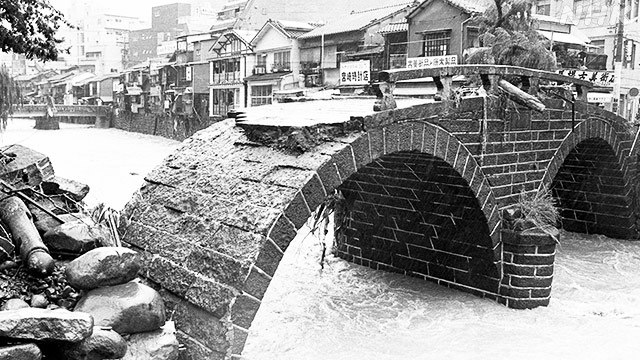

1982(昭和57)年、長崎県に1時間に150ミリ以上という猛烈な雨が降り大規模な土砂災害が相次ぎ、川の氾濫と合わせると299人の犠牲者が出ました。局地的な豪雨に厳重な警戒を呼びかける「記録的短時間大雨情報」が出来るきっかけになりました。

2011(平成23)年、紀伊半島では台風による豪雨で、山が地下深くからえぐられるように崩壊する現象が相次ぎ、住宅が倒壊したり、川がせき止められたりしました。「深層崩壊」と呼ばれています。

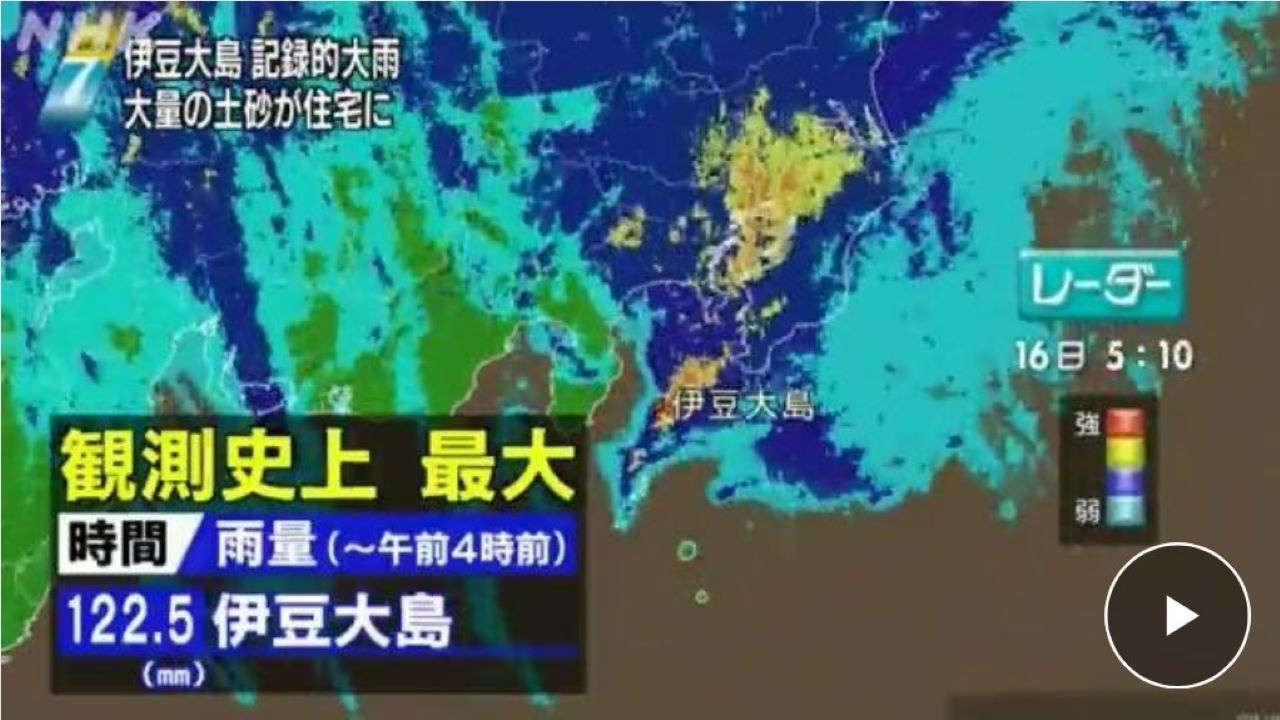

2013(平成25)年には伊豆大島が局地的な豪雨に襲われ、島の北部を中心に土砂災害が発生。39人が犠牲となりました。

2014(平成26)年には広島県で豪雨による土石流が多発。74人が犠牲になりました。

2018(平成30)年の西日本豪雨では、土砂災害で8つの府県で119人が犠牲になりました。

2021年7月には静岡県熱海市で大規模な土石流が発生。当時雨は降っていたものの激しい雨は観測されておらず、上流部の盛り土の崩落が原因で不適切な管理が問題になりました。

都市水害

近年はコンクリートやアスファルトに覆われた都市での水害が相次いでいます。特徴は短時間の大雨で、急激に事態が悪化することです。

1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降ると、下水道などの排水機能が追いつかなくなり、地上に水があふれ出します。「内水氾濫」と呼ばれています。

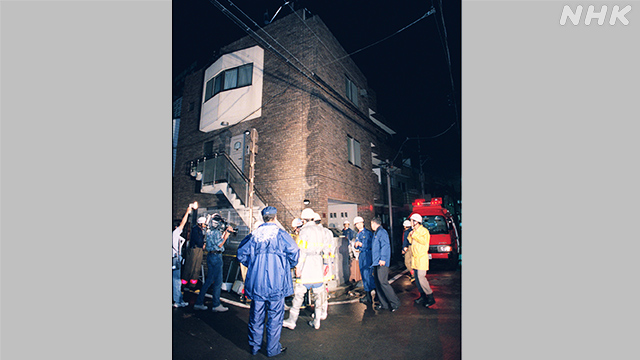

1999(平成11)年にはJR博多駅周辺が冠水して地下街や地下鉄に大量の水が流れ込み、地下街にいた従業員が死亡。

東京 新宿区でも大量の雨水で住宅の地下室が冠水し、男性が死亡しています。

2019(令和元)年の台風19号では、135の市区町村で「内水氾濫」による浸水被害が発生。タワーマンションでも地下の電気設備が水に浸かり、一時停電や断水が起きました。

車の運転で危険なのが線路や道路の下を通る「アンダーパス」です。冠水しやすく、車で気づかずに入り込んで、死亡する事故がたびたび起きています。

高潮

台風の接近時などには大量の海水が陸地に流れ込む「高潮」にも警戒が必要です。

高潮で大きな被害を出したのが1959(昭和34)年の「伊勢湾台風」。愛知県や三重県で大規模な高潮が発生、犠牲者は5,000人を超えました。

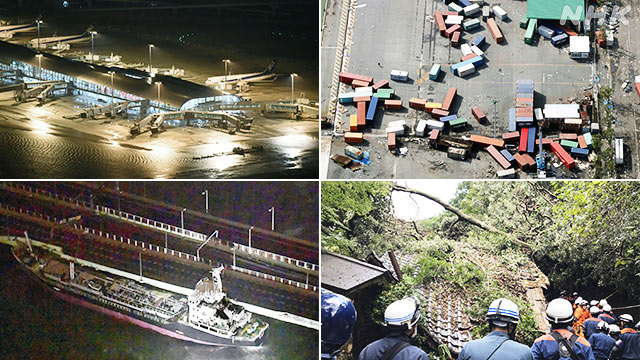

2018(平成30)年の台風21号では大阪湾などで高潮が発生。関西空港の滑走路や地下など広い範囲が浸水し、復旧に17日間かかりました。

世界に目を移すと、2013(平成25)年、フィリピンを最大5メートルの高潮が襲いました。死者・行方不明者は7,000人を超えました。

屋外避難

水害から命を守るために必要なのが「避難」です。しかし、状況が悪化してから外に出る場合は危険が伴います。

道路が冠水していると足元が確認できず、側溝やふたの開いたマンホールに転落する危険があります。

車での移動にも危険があります。浸水の深さが30センチに達するとエンジンが止まってしまいます。さらに深さが増せば、ドアが開けにくく車ごと流されるおそれもあります。

周辺が暗くなってからの避難も危険が伴います。2009(平成21)年、兵庫県では夜間に避難しようとした親子が川からあふれた水で押し流され犠牲になりました。

ハザードマップでリスクを確認

こうした被害に合わないために必要になるのが「早めの避難」です。

大切なのが「自分の住む地域のリスクを知る」こと。ハザードマップの確認です。過去の被害の多くは、氾濫や浸水、土砂災害などが想定された場所で起きています。周辺のリスクをあらかじめ知ったうえで、「早めの避難」を心がけて下さい。

浸水が始まっているなどすでに状況が悪化している場合は川や崖から少しでも離れた頑丈な建物に移動することも方法の一つです。斜面から離れた自宅の2階以上に移動することで命が助かるケースもあります。

未来の水害への備えを

昔から繰り返し起きている水害は、最近、毎年のように起き、そしてこれからも必ず起きます。実際にこの記事を当初載せた2020年5月以降も毎年のように水害が発生しています

「被害に遭うとは思わなかった」

水害のたびに繰り返し聞かれることばです。自分が被害に遭うと思って、今のうちに地域の水害のリスクや避難の方法を確認してみてください。

あわせて読みたい

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。

-

「まさかここで」の土砂災害はどこで?…全国調査しました

土砂災害の多くは土砂災害警戒区域などリスクが示されているところで起きますが、実は地図やハザードマップで「危険性が示されていない」場所でも。突然の土砂災害から身を守るためにどのようなポイントに注意すればいいのか。