雷から身を守るために

季節問わず発生する「カミナリ」。落雷による死亡事故はたびたび発生しています。特に大気不安定になり積乱雲が発達する夏場に多く発生。釣りやゴルフ、キャンプなどレジャーでの被害が目立っています。落雷は身近な現象であり、その危険は私たちと隣り合わせといっても過言ではありません。

各局で放送された防災ニュースや解説の内容です

目次

雷に早く気付くには?

夏のある日、お昼ごろまでは快晴だったのに、午後を過ぎるといきなり雷雨に。

この天候の急変は、積乱雲の発達によるものです。

夏の積乱雲は入道雲とも呼ばれますが、発達した積乱雲は、時に強雨、突風や落雷をもたらします。

日本では、多い年でひと月に約100万回、少ない年でも10万回程度、落雷が観測されます。

"雷鳴は危険のサイン"

雷の音が聞こえたら、建物の中など安全な場所へすぐに避難しましょう!

稲光を見てから音が聞こえるまで間隔があっても「大丈夫」だと安心出来ません。

音は1秒間に約340m進みます。

稲光を見てから音を聞くまで10秒だったら、3.4km先で雷が起きたことになります。

しかし、雷雲の大きさは数十キロあります。

つまり、雷鳴が聞こえたときは、すでに雷雲の下にいて、いつ落ちてきてもおかしくないのです。

積乱雲の接近・雷注意報にも注意

このほかにも、発達した積乱雲が近づいている兆候があるときも注意してください。

積乱雲が近づくと、急に周辺が暗くなる、冷たい風が吹いてくる、ひょうが降ってくるといった変化があるのでわかります。

また、気象庁が雷注意報を出しているときも外出を控えたり、時間をずらすことも検討して下さい。

落雷の危険が高い場所は?

平地、海岸、山頂や尾根などの開けた場所では、人体に直接雷が落ちやすくなります。

ゴルフ場・キャンプ場

ゴルフ場やキャンプ場、グラウンドなど周りに高い建物がない平地はとても危険です。

野球グラウンドなどには避雷針が設置されていることがありますが、守られるのはせいぜい数十メートル程の範囲なので、広いグラウンドの場合には非常に危険です。

また、雷は高いところに落ちやすい性質があるので、釣りざおやゴルフクラブなど長いものを体より高く突き出すのは危険です。

先がとがったものは特に危険なので、雷雨の時は傘をささないようにしましょう。

海上・海岸

高いものがない海上では人への落雷の危険性が増します。

実際に、ウインドサーフィン中に被害を受けたケースもあります。

海水を伝わって流れてきた雷に感電し、溺れてしまう被害も報告されています。

2016年7月には沖縄県糸満市のビーチの広場に落雷があり4人がけがをするなど、海上にいなければ安全ということではありません。

しかもこのときは、近くにビーチの管理棟やトイレなどの建物があったにも関わらず、地面に雷が落ちました。

雷に気付いたら、すぐに水から上がり、頑丈な建物へ避難しましょう。

木の下・森の中

木の下にも避難しないでください。

木に落ちた雷の電流が、電気を伝えやすい人体に飛び移ることがあります。

これを側撃雷といいます。

林や森のように木々が生い茂っている場所も安全とはいえません。

ただ、5~30mの高さがある木などがあれば、4m以上離れた上で、木の頂点から45度の角度に入る範囲は「保護域」と呼ばれて安全です。

野外フェス・花火大会の会場

野外フェスや花火大会の会場などは多くの人が集まるため、思うように避難できないこともあります。

2017年8月には花火大会の会場だった多摩川の河川敷に落雷がありけが人が出ました。河川敷は海水浴場や山の稜線などと同じく周囲に逃げる場所が無く危険です。

多くの人で思うように移動出来なかったり、場所とりをしている場合はできれば動きたくないという心理が働いたりして、避難が遅れてしまいがちです。

こまめに気象情報を確認し、早めに会場を離れる決断をすることが大切です。

どこに逃げる?

建物の中

鉄筋コンクリートなどしっかりした建物の中にいれば、万が一、建物に雷が落ちても電気は壁を通して地面に吸収されるので安全です。

木造の建物でも基本的には安全です。

外出中に雷に遭遇したら近くの建物の中に避難するようにしてください。

車などの乗り物の中

車やバス、電車、飛行機などの中も基本的には安全な場所です。

ただし、必ず窓を閉めて、車内の金属部品に触れないようにしましょう。

最後の手段は"雷しゃがみ"

外にいるときに雷に遭遇し、周囲に逃げ込む場所が無い場合には「雷しゃがみ」で身を守りましょう。

両足をそろえ、膝を折って姿勢を低くし、つま先立ちをして地面との接地面を少なくします。

また、両手で耳をふさいで鼓膜が破れるのを防ぎます。

また、電線は避雷針の役割を果たすため、電線の下に入ることでリスクを大きく下げることができます。

活動再開の30分ルール

活動を再開しても大丈夫だという目安は「雷鳴が30分間聞こえない」ことです。

ただし、周囲に雷雲がないか、気象庁のホームページやNHKニュース防災アプリなどで雨雲レーダーを確認してください。

直撃でも蘇生措置を

仮に雷の被害を受けても素早い蘇生措置で助かることもあります。

AEDがあれば使用し、無ければ心臓マッサージをして救急隊に連絡してください。

ちなみに、身につけている貴金属を外しても、雷を避ける点では意味がありませんが、逆に、雷の直撃を受けた際には、貴金属を身につけていた方が人体に流れる電流を減らす効果があることがわかっています。(ジッパー効果)

屋内でも注意が必要

鉄筋コンクリートなどしっかりした建物の中にいれば、万が一建物に雷が落ちたとしても、電気は建物の壁を通して地面に吸収されるので安全です。

木造建築も基本的には安全ですが、電話や電気器具、水道の蛇口など金属に触れていると感電する危険があります。

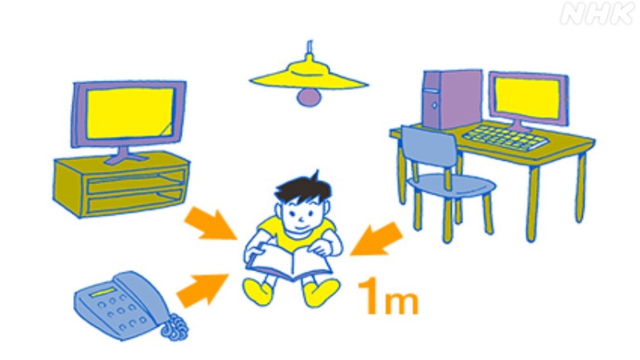

いずれの場合でも、屋内にいるときに雷が近づいてきたら、電気器具、天井、壁から1メートル以上離れるようにしましょう。実際に車や家の中で感電した例もあり、屋内だからといって100パーセント安全とはいえません。

また、パソコンなどを保護するためにコンセントやLANケーブルは抜き、念のため、データを保存しておきましょう。

損害保険会社によると、雷による電化製品の被害は多く、年間の被害額は1000億円から2000億円と推定されています。オフィスでは、SPD(避雷器)を設置するなどの対策も重要です。

あわせて読みたい

-

「雷(カミナリ)」対策 落雷の注意点は?

NHK防災これだけは。雷の音は危険が迫っているサインです。木に近づかない・建物に避難・雷しゃがみが大切。落雷から身を守る方法をまとめています。

-

突風や竜巻の対策 その原因や前兆、被害を防ぐには?

NHK防災これだけは。台風が近づいている時や寒気が流れ込んでいる時は突風や竜巻が発生する危険があります。鉄筋コンクリートの建物に逃げ込んで下さい。前兆や身を守る方法をまとめています。

-

都市水害から命を守るポイント

都市部の水害は短時間で急激に浸水が広がり事態が悪化するのが特徴。特に地下などの周辺より低い場所は危険です。内水氾濫などから命を守るための行動や注意点、対策のポイントをまとめました。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。