大雨で川が心配… スマホでもできる川の水位の確認方法とは

大雨のとき心配になるのが、家の近くの川は大丈夫なのか。 その川の水位や情報、実はインターネットで公開され、スマホでも見ることができるんです。 いざというときに備え、川の水位の見方やポイントをまとめました。

各局の大雨関連ニュースや解説で紹介された内容です

目次

「川の防災情報」で確認しよう

なぜ、川の水位の確認が大切なのか。その理由のひとつが、「実際に危険度が迫っていること」を確認できるためです。「この水位まで上がったら避難指示の目安」など、あらかじめ決められています。

また、水位が上がっていることは、その周辺で「内水氾濫」などの災害が迫っていることも示します。そのために大雨に備え、川の水位の見方を知っておくことが大切になります。

川の情報を入手するのに便利なのが、国土交通省の「川の防災情報」です。

「国土交通省 川の防災情報」はこちら ※NHKサイトを離れます

全国の川の水位や、河川カメラの画像などが1つのサイトにまとまっています。パソコンやスマートフォンで見ることができます。

トップページからの川の調べ方は、自分で選択できます。市町村名や河川名、観測所名から調べられるほか、地図から探すこともできます。

今回は「地図から探す」で説明します。まず、川の防災情報のページに入り、上の図で赤矢印で示している地図をクリックかタップします。

地図が出てきます。地図を拡大することで見たい場所を選べます。例として、東海や関東などで記録的な大雨となった2023年6月3日の情報を表示します。

「矢印」と「色」に注目!

この時間、雨が強まっていた東京や埼玉の付近に拡大します。

下向きの矢印のようなマークが点在しています。これが水位を観測している場所です。クリック・タップすると、グラフで水位を見ることもできます。

例えば、東京・千代田区を流れる神田川にある、飯田橋の観測点。川の断面で、どの程度まで水位が上がっているのかもわかります。

水位の上がり具合もそうですが、注目してほしいのが、マークの色です。紫や赤などで川があふれる切迫度を示しています。

大雨の際は色が刻一刻と変わるので、マークと色に注目して地図を見ると状況の変化がつかみやすくなります。

形と色の意味は…

水位を示す矢印マークには2種類あります。五角形で囲まれているのが、氾濫すると深刻な被害につながる大きな川の水位です。

自治体の避難情報の目安としても使われていて、黄色→赤→紫と危険度が上がっていることを示します。

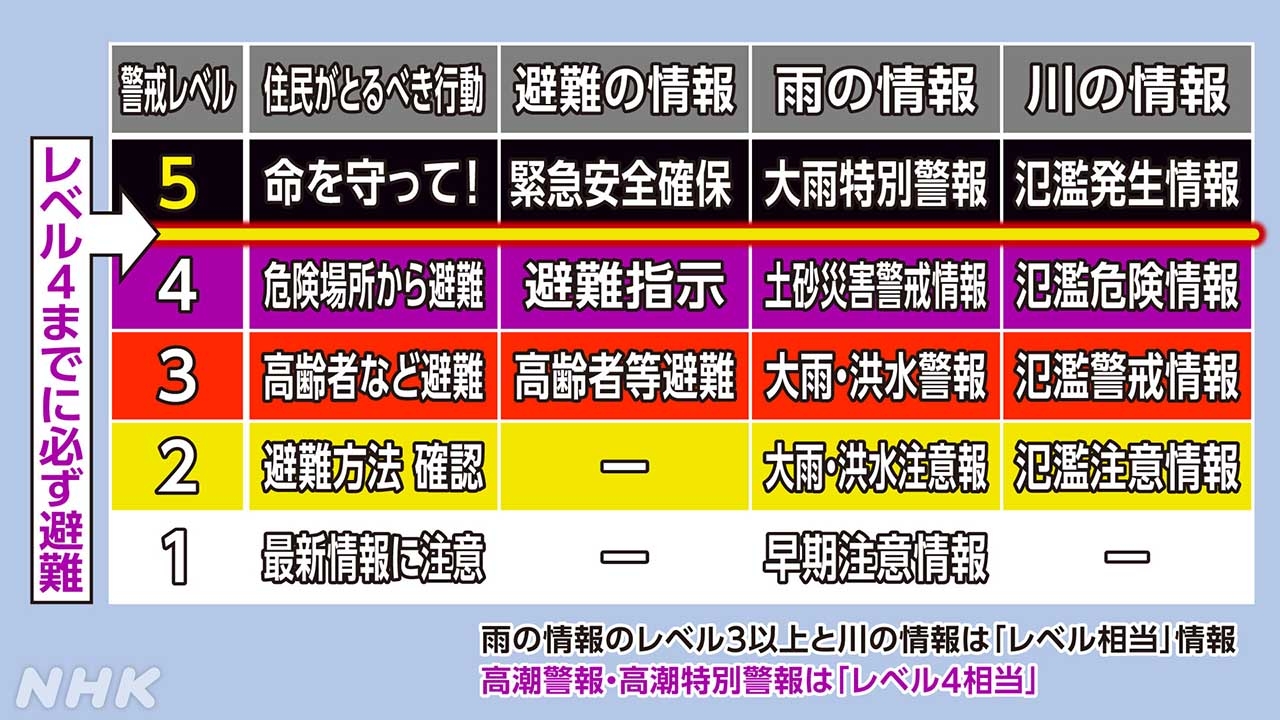

紫の「氾濫危険水位」は、大雨の警戒レベル「4」相当で、自治体が「避難指示」を出す目安とされます。

赤の「避難判断水位」は、大雨の警戒レベル「3」相当で、自治体が「高齢者等避難」を出す目安です。

一方、近くの川のマークが黄色の「氾濫注意水位」になっていたら、こまめに情報をチェックする合図です。遅くとも紫になったときには避難のタイミングと考えてください。

丸は小さな川などの水位

丸に囲まれた矢印は、近年設置が進められている「危機管理型水位計」と呼ばれる新たな水位計です。これまでデータがなかった、小さな川や水路などが多く含まれています。

五角形と同じく、紫になったら氾濫が迫っています。さらに、小さい川などは短時間で水位が上がって氾濫しやすく、黒はすでに氾濫が始まっている目安となる水位に達していることを示します。

大きな川の氾濫とは規模が違うため、避難情報と一律に関連づけられていません。自治体の情報や設置場所の状況を踏まえて、紫の段階で避難が必要か検討してください。

「上流の水位」もチェックを

川の水位をチェックすることで大事なことがあります。それは、「上流の水位もチェック」することです。例えば、浸水による大きな被害が出た、埼玉県越谷市。

6月3日の午前0時半には、赤になっている右下の観測点。しかし、上流の支流にあたる左上の観測点を見ると、紫になっている観測点があります。

下の画面は、そのわずか30分後の午前1時。右下の観測点も紫になりました。

当然のことですが、川は上流から下流に向かって流れます。川の水位を見るときも、上流や支流の水位も確認することが大切です。

「河川カメラ」も確認を

水位とあわせて大雨の際に役立つのが河川カメラです。カメラマークがある場所をクリックすると、平時と今の両方の画像を比較できます。

例として載せたのは熊本県を流れる球磨川の河川カメラです。左側は雨によって普段よりも水の流れが強まっていることがわかります。

全国多くの川に設置されていて、川を見に行かなくても、その様子を確認できます。

大雨の中、川の様子を見に行って被害に遭うケースが後を絶ちません。様子を見に行くことなどは控えて、河川カメラを活用しましょう。

NHKニュース・防災アプリも活用を

「川の防災情報」以外に、スマートフォンのアプリで、川の水位や河川カメラを確認できます。

そのひとつが、NHKニュース・防災アプリです。

過去の大雨では、「川の防災情報」にアクセスが集中し、見られなくなったこともありました。そうした事態に備え、複数の情報の入手手段を持っておくことも大切です。

普段から触ってみよう

大雨の際はいかに自分の周りの状況が変わっているかを知ることが、早めの避難行動につながります。

雨が降っていないときでも、近くの水位計やカメラのマークを確認できます。いざというときの操作に慣れておくために一度触ってみてください。

「国土交通省 川の防災情報」はこちら ※NHKサイトを離れます

社会部 災害担当記者 老久保勇太

あわせて読みたい

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

大雨警戒レベルと避難情報 避難指示はいつ?

大雨警戒レベルとは?特別警報に土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難指示に緊急安全確保…多くの防災情報をわかりやすく整理し、避難に結びつけることが目的です。大事なのは「レベル5を待たずに避難を終えること」です

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

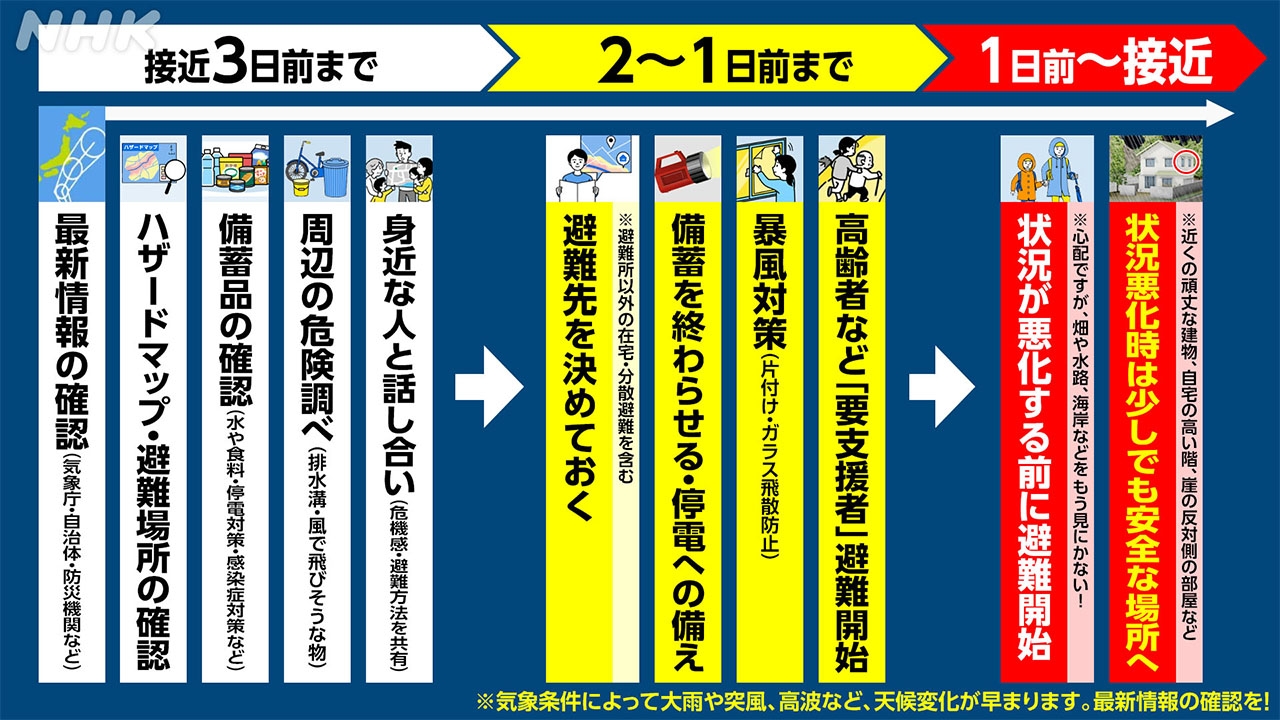

台風接近前にやっておきたい備え「タイムライン」で

「台風の接近が予想される」その時、どうすればいいか。大切なのは状況悪化の前に準備を終えておくこと。接近予想の”少なくとも3日前”から「あなたがやるべきこと」を説明。対策を詳しく示したリンク記事も。

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。