防災は日ごろのちょっとした知恵や工夫で!

「防災」という言葉を聞くだけで、大きな負担を感じていませんか?

そんな方に私たちのふだんの生活の中でできる「そなえ」をご紹介します。

過去に放送された防災ニュースの内容をまとめた記事です

目次

コツコツ防災・ついで防災をはじめよう!

防災・減災というとついつい構えてしまいがちですが、毎日の生活の中で、少しずつ、気軽に防災を取り入れていく方法があります。

コツコツ防災

防災はお金や手間がかかるイメージがありますが、無理のない範囲で「コツコツ」行えば、費用や時間、精神的な負担もかからず続けることができます。例えば…

飛散防止フィルムを毎月購入し、今月は食器棚のガラス、来月はリビングの窓ガラスというように順番に貼っていけば、最終的に家中のガラス対策ができることになります。

ついで防災

「防災って大変そう」「自分にできるかな…」と思っている人は、掃除や買い物など何かの「ついで」に防災を意識してみましょう!

・窓掃除のついでに、飛散防止フィルムを貼る。

・掃除のときに家具を移動するついでに、安全な場所に配置換えをする。

・家具の上のほこり取りをしたついでに、固定器具を取り付ける。

・スーパーで買い物するついでに、災害用の飲料水や食糧を買う。

・図書館に行くついでに、防災の本を借りる。

・役所に行くついでに、ハザードマップを入手する。※ハザードマップとは…自然災害による被害を予測し、その被害範囲や危険度を地図にまとめたもの

ふだんの食糧品の中で保存できるもの(レトルト食品や缶詰など)を多めに買っておき、日常生活で消費したらその分を補充する「家庭内流通備蓄」を行えば、自然に備蓄ができます。特別に災害用の食糧を確保しておくのではなく、食べながら補充するので賞味期限が切れてしまう心配もありません。

災害はいつ発生するかわからない!

日ごろから、家族で災害時の行動を確認し合っておくことが重要です。

ハザードマップを確認

自治体が作成しているハザードマップを見れば、自分が住んでいる地域がどれくらい揺れるのか、火災の延焼危険度、液状化・津波・土砂災害・洪水などの危険度がわかります。 マップの種類や入手場所は各自治体によって違います。各自で役所に問い合わせてみてください。

行動を決めておく

どこに避難すれば安全か――。災害が起きたときの、とっさの判断は難しいものです。事前に建物の耐震性や二次災害の危険が高い場所を調べておくことで、すばやく安全な場所へ避難できます。

家族と離れているときでも全員が無事でいられるよう、あらかじめその時の行動について話し合いましょう。

家族マニュアルを作成する!

待ち合わせ場所や連絡方法など、家族で決めたことを書いた紙を常に携帯するようにしましょう。

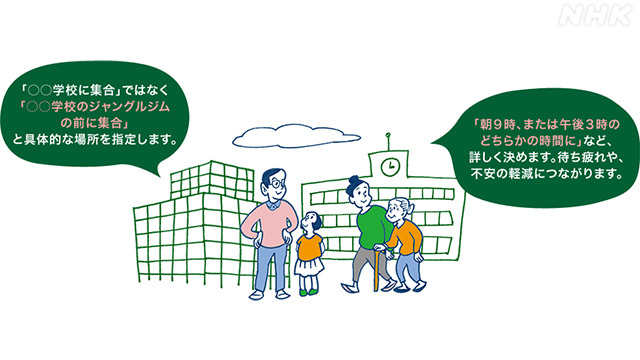

集合場所・時間は具体的に

確実に家族と会えるように、家族の間で具体的な待ち合わせ場所や時間を決めておきましょう。

連絡手段は複数決めておく

●携帯電話ひとつに頼ってはいけません

NTTの災害用伝言ダイヤル171、携帯電話各社の災害用伝言板、Facebook、Twitterなどさまざまなツールでの連絡を!家族の携帯番号やSNSのログイン情報も書き記しておけば、携帯電話が使えなくなったときも安心です。

家から遠く離れた場所で大地震に遭った場合、会社や学校、帰宅困難者用の避難施設など、安全な場所で待機しましょう。災害や交通機関・道路の詳しい情報がわかるまで、むやみに動くことは避けてください。

災害時のことを予測し、それに対してしっかり対策を行うことで、被害を最小限にとどめられます。災害に対する備えは「そのうちやろう…」と、つい後回しにしがちですが、「あのときやっておけばよかった」と後悔する前に、ぜひできることから始めてみてください。

【監修】国崎 信江 危機管理教育研究所代表 危機管理アドバイザー

2015年3月31日更新

あわせて読みたい

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

今すぐできる!家の中の地震対策をイラスト紹介

地震が多く発生する国、日本。世界の地震の約2割は日本の周辺で起きているといいます。首都直下地震や南海トラフ巨大地震のおそれも。家具の固定や配置の変更。地震に対する防災対策をイラストで紹介。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

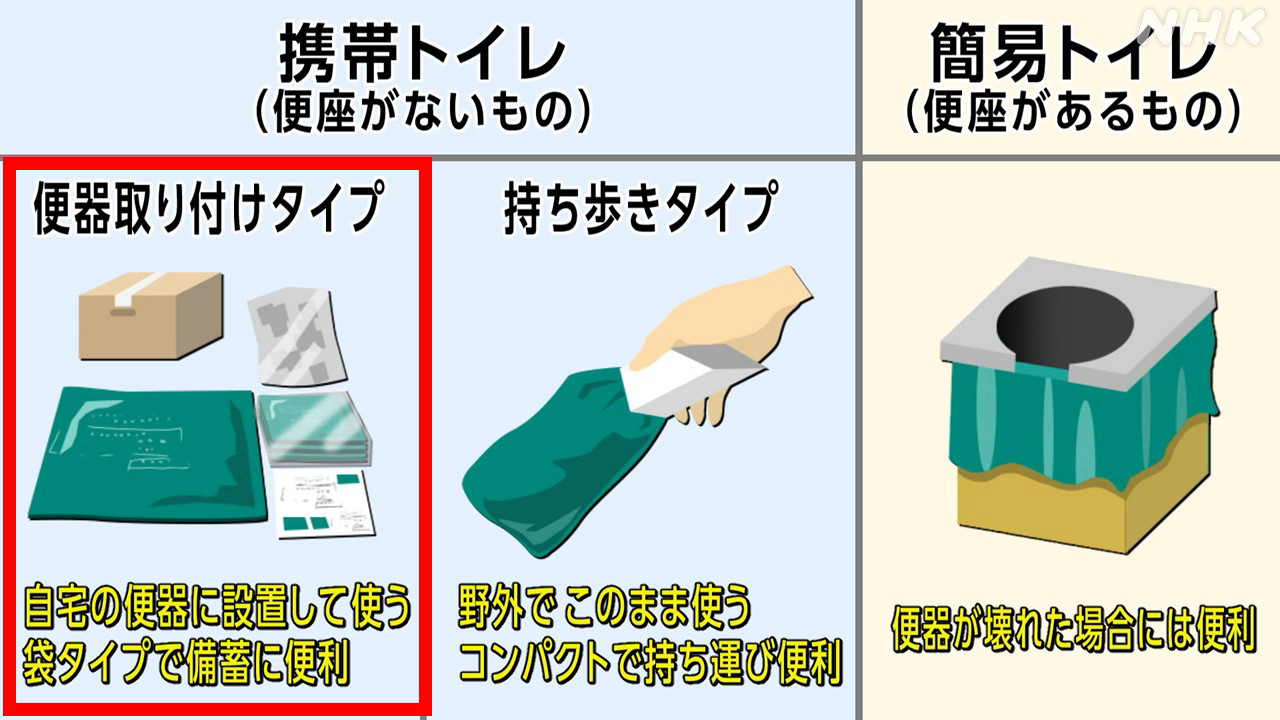

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

好きなもの、もうひとつ 誰でもできる備蓄のヒント

地震や大雨、台風などの災害に備えて必要な備蓄品。簡単なことから備蓄を進めるコツがあります。身近な備蓄のヒントやポイントです。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。