地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震が相次ぐ日本。マンションでも被災を免れません。住民がどう行動すべきかノウハウがまとめられているのが2016年の熊本地震をきっかけに作られた「マンション地震対応箱」。マンションにお住まいの方、どう対応するかぜひ参考にしてください。

2023年4月に放送されたニュースの内容です

目次

熊本地震 手探りのマンション住民の対応

震度7の揺れを2回観測、災害関連死を含めて276人が亡くなった熊本地震。震度5以上の余震も相次ぎ、熊本市では7割以上の分譲マンションが被害を受けたとされ、住民たちは安全の確保や、復旧に向けた様々な対応に追われることになりました。

熊本市のマンションで暮らす、稲田雅嘉さん。稲田さんのマンションは、激しい揺れで廊下やベランダの壁が大きく崩れました。余震で壁はさらに崩れ、稲田さんは住民がケガをしないかなど、2次被害を心配したといいます。

「まさかこんな頑丈なものが、あんな揺れて簡単に壊れるとは想像できませんでした。みんなで崩れた壁の破片を端っこに寄せるしかなかったです。もう試行錯誤でした」

一方、別のマンションで課題となったのは「住民の安否確認」です。

地震直後、住民たちは40世帯すべての部屋のドアをたたいて回りました。中から助けを呼ぶ声が聞こえ、住民を救出した部屋があった一方、応答がなく、すでに避難したのか、助けが必要なのか、分からなかった部屋もありました。

さらに余震が相次ぐ中、不安になった住民たちは集会室で過ごすようになりました。避難所のようになった集会室では、支援も届きにくく、水や食料の確保に苦労しました。また1週間近く断水が続く中、トイレも流せなくなり、雨水などを使ってしのぎました。

「計画やマニュアルのようなものは事前に準備していなかったので、毎日手探りでした。やはり不安でした」

行動手順を記した「マンション地震対応箱」

住民たちが手探りの対応を余儀なくされた熊本地震。その教訓をいかそうと、県内のマンション管理組合の団体が作ったのが「マンション地震対応箱」です。

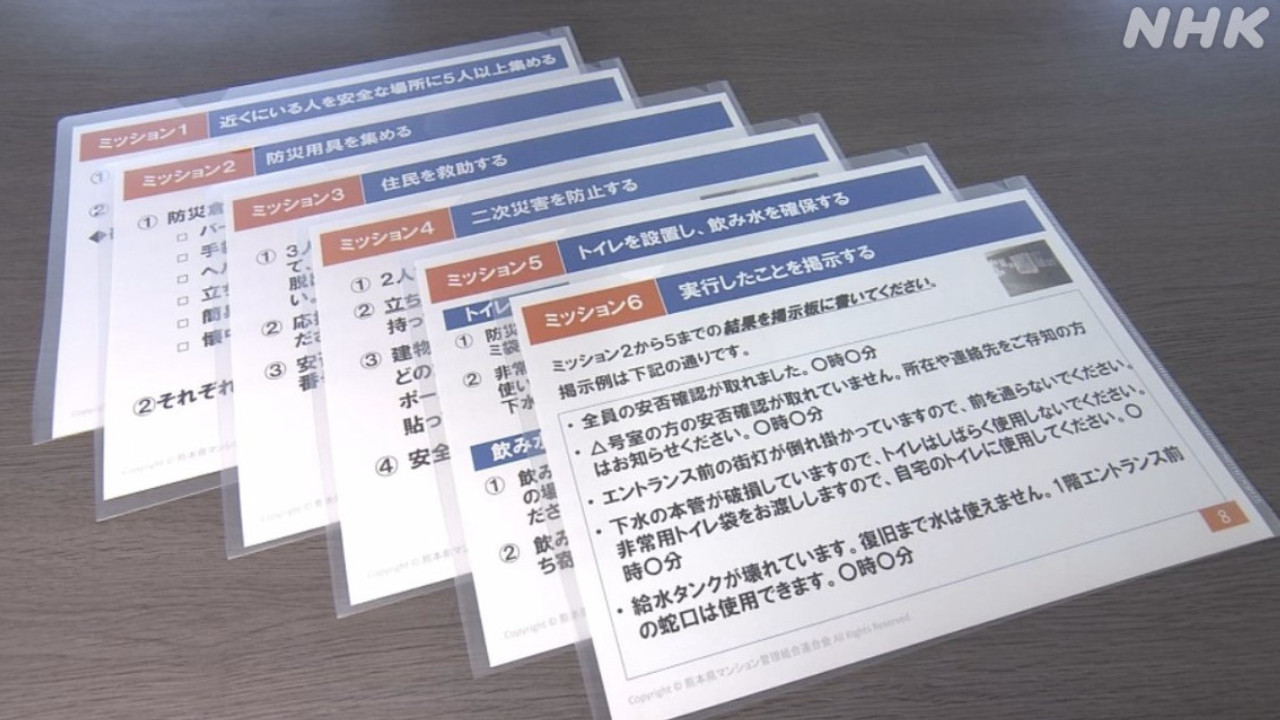

箱の中には地震が起きた時に何をすればいいのか書かれたカードが入っています。住民たちはこのカードの指示に従って行動します。

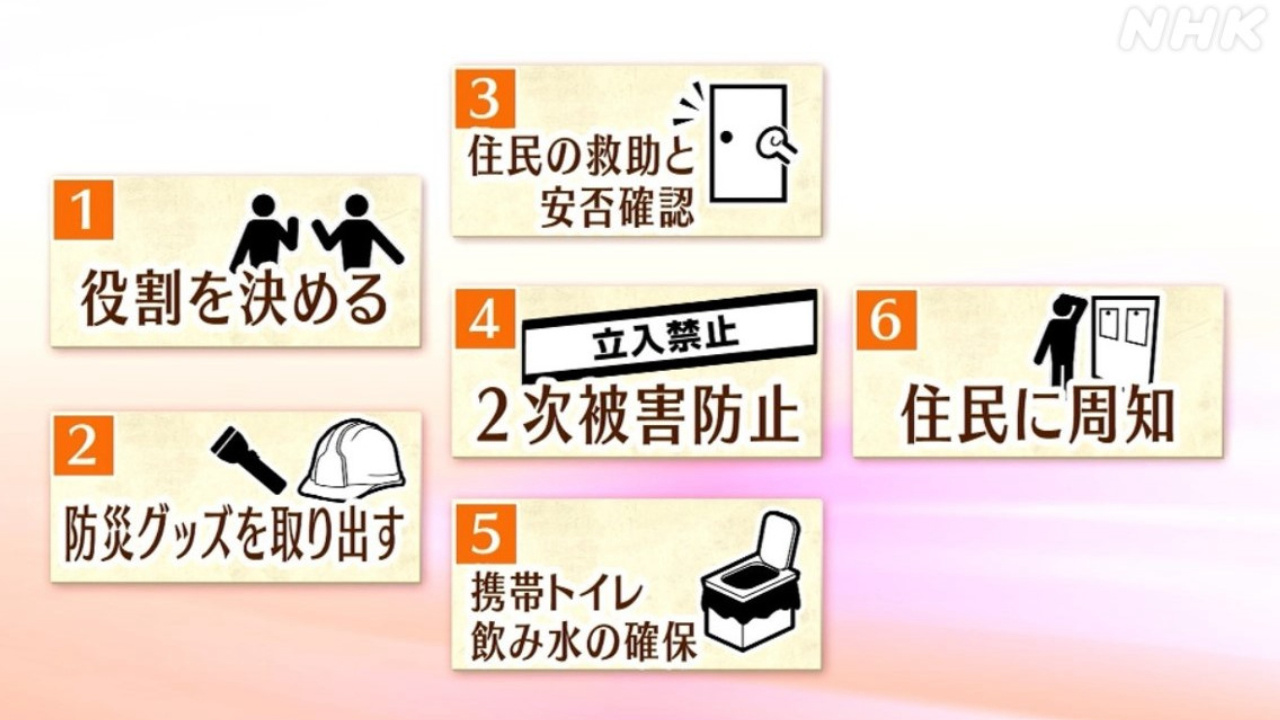

地震直後に行うことは6つ。

まず住民を集め、その中で誰が何をするのか①役割分担を決めます。そして必要な②防災グッズを取り出し、その後、それぞれが行動を始めます。③住民の救助と安否確認を行う人は、全ての部屋を回り、連絡が取れない場合は、部屋番号を記録しておきます。さらに、建物全体を点検し、崩れそうな場所を見つけたら立ち入り禁止のテープを張り、④2次被害防止に努めます。⑤携帯トイレや飲み水の確保も大事です。そしてこれまでに実行したことを⑥住民に周知することも大切です。

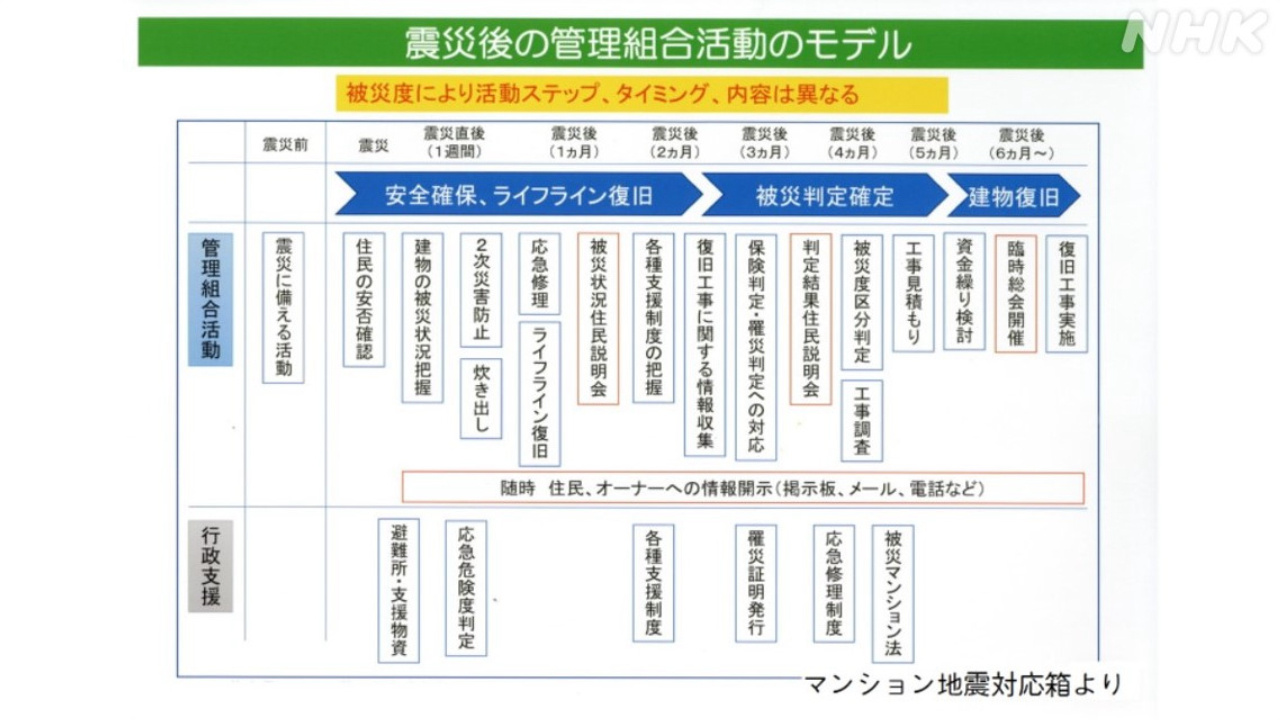

その後もマンションが復旧するためにやらなければならないことは山積みです。「り災証明の申請」や「住民説明会の実施」などを、いつ、どのように行うのか具体的な方法が書かれたカードも入っています。

地震対応箱は、ふだんは玄関などに置き、管理組合の役員だけではなく、誰でも使えるようにしておきます。この箱を作った団体が全国に活用を呼びかけたところ、今ではおよそ500のマンションで導入されるようになりました。

「熊本地震で我々が経験したことをふまえ、知恵をまとめて出しました。誰でも開けばいつでも手に取って利用できることを考えました」

首都圏の大規模マンションでも課題が浮き彫りに

地震対応箱は、首都圏でも活用が始まっています。3月下旬、都内の300世帯余りが暮らすマンションで初めて地震対応箱を使った訓練が行われました。

管理組合の役員を中心に集まった人たちが、担当を決めてマンション内を点検。2次被害の防止や、住民の救助や安否確認など地震直後の手順を確認していました。

訓練を行ったことで、大規模マンションならではの課題も見えてきました。大地震で被害が相次いだ場合、住民や建物の安全を確認するには、想定よりも多くの人手と時間が必要になることが分かったのです。

マンションでは今後、訓練を重ね、より多くの住民が対応できるようにしていきたいと考えています。

マンション管理組合 藤田均志理事長

「地震対応箱をもとにしつつ、このマンションならではの形で進化させていきたいと思っています」今から確認できる マンション防災のポイント

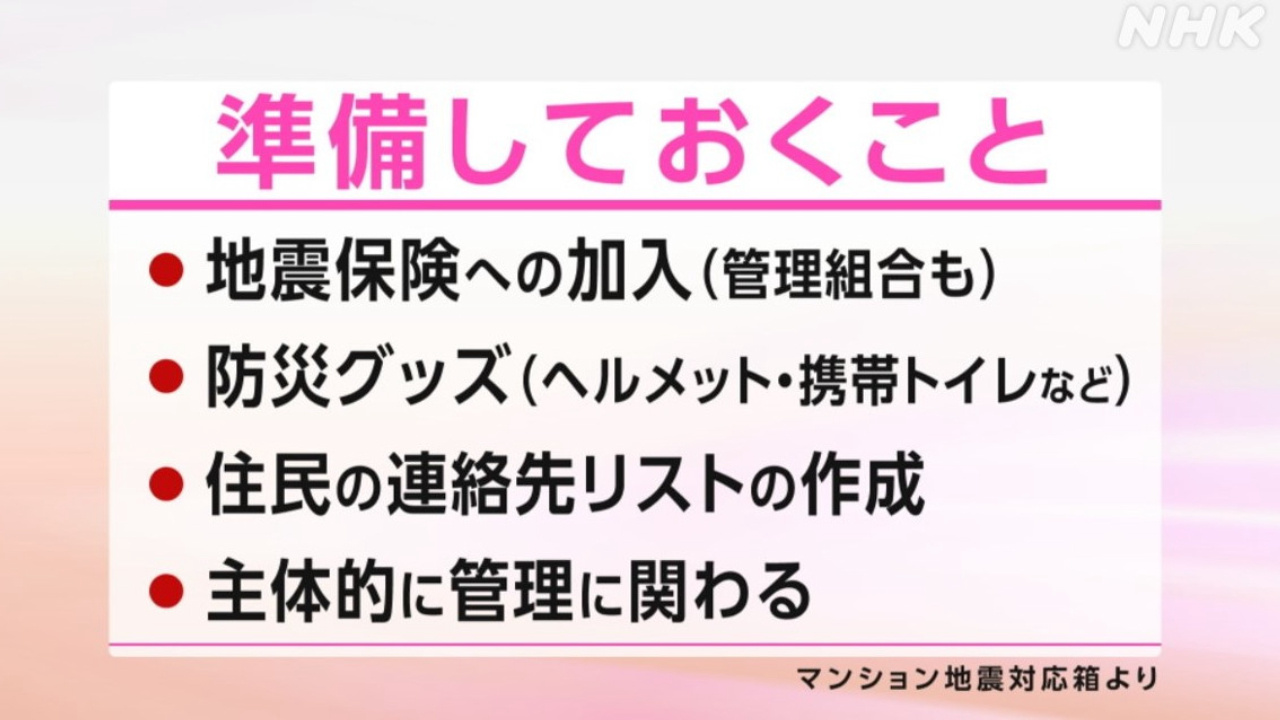

この地震箱には今からできることもまとめられています。

まず、地震保険の加入です。熊本地震では、住民が個人で保険に入っていても管理組合として入っていない例がありました。その場合、廊下などの共用部分の被害に対する保険金が支払われません。修理をするため、住民個人の負担が大きくなってしまった例もあるということです。

このほか、ヘルメットや携帯トイレなどを倉庫に備えておくこと。そして、こうした保険や備蓄の確認といったマンションの管理について住民ひとりひとりが主体的に管理にかかわっていくことが重要だということです。

多くの住民が暮らすマンションが被災したとき、お互いに協力しながら落ち着いて対応できるよう、「地震対応箱」を活用し、防災意識を高めていくことが必要です。

(社会部記者 清木まりあ)

(おはよう日本ディレクター 三木謙将)

あわせて読みたい

-

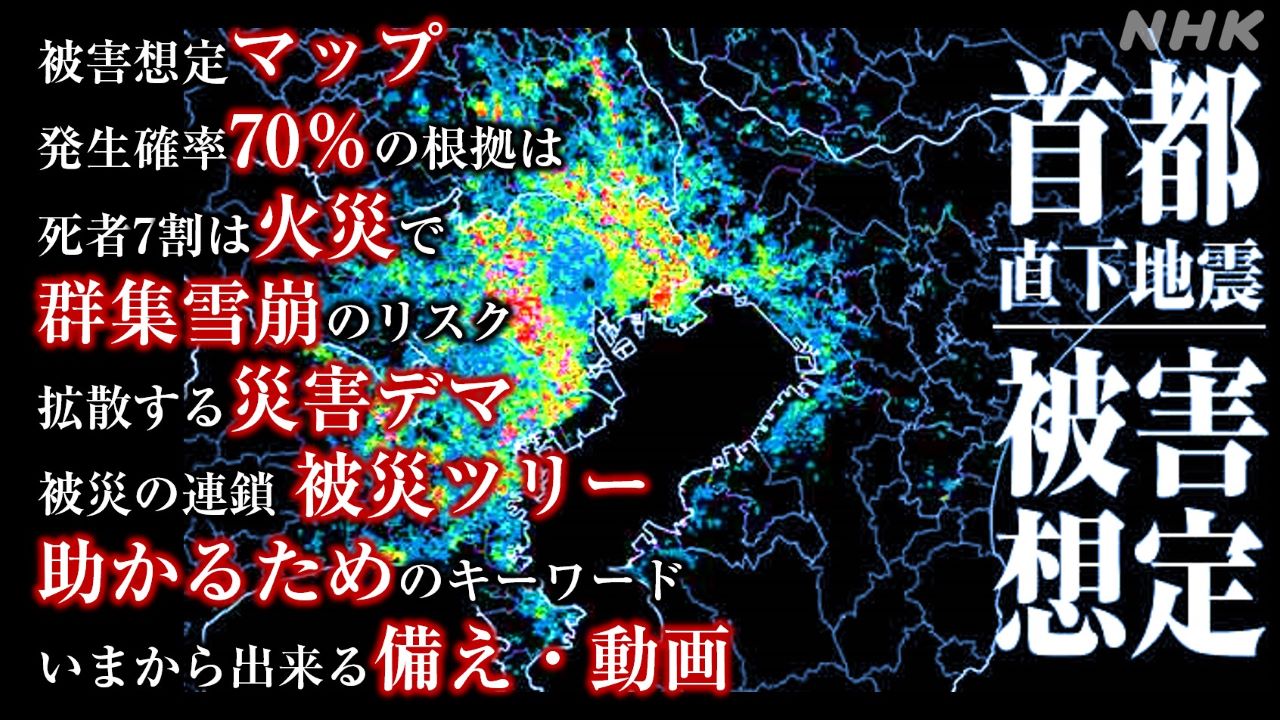

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

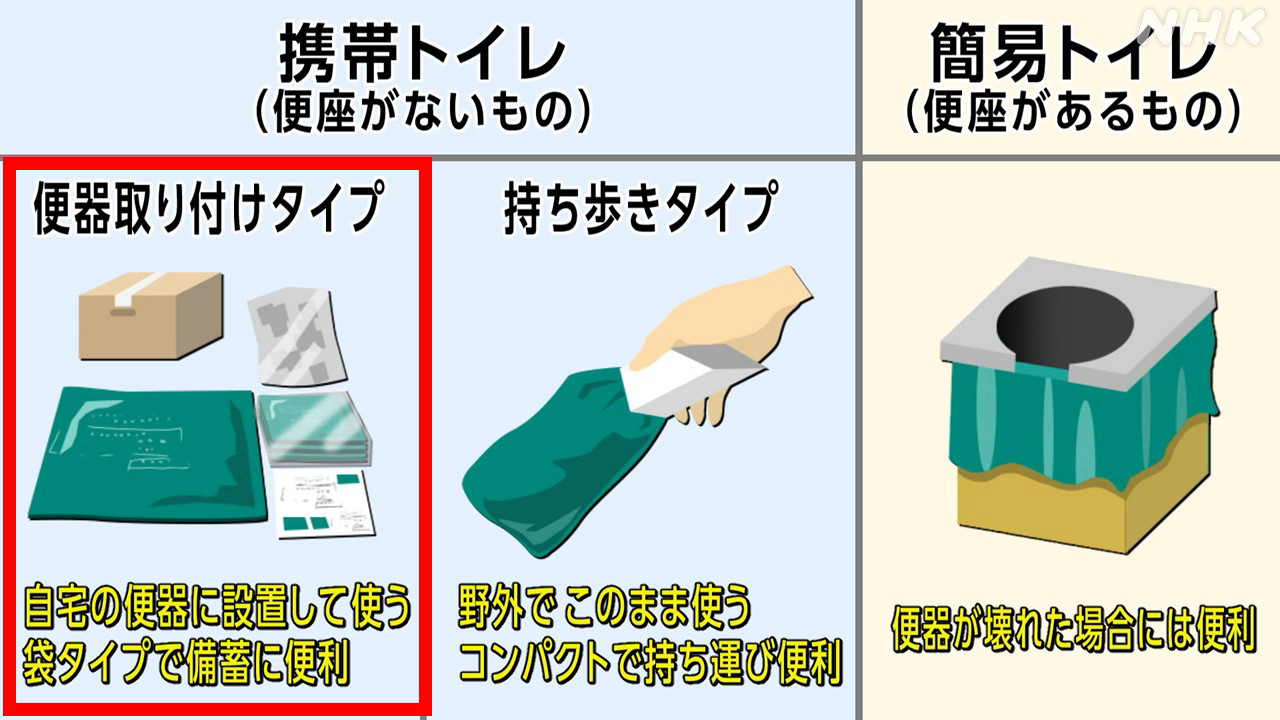

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

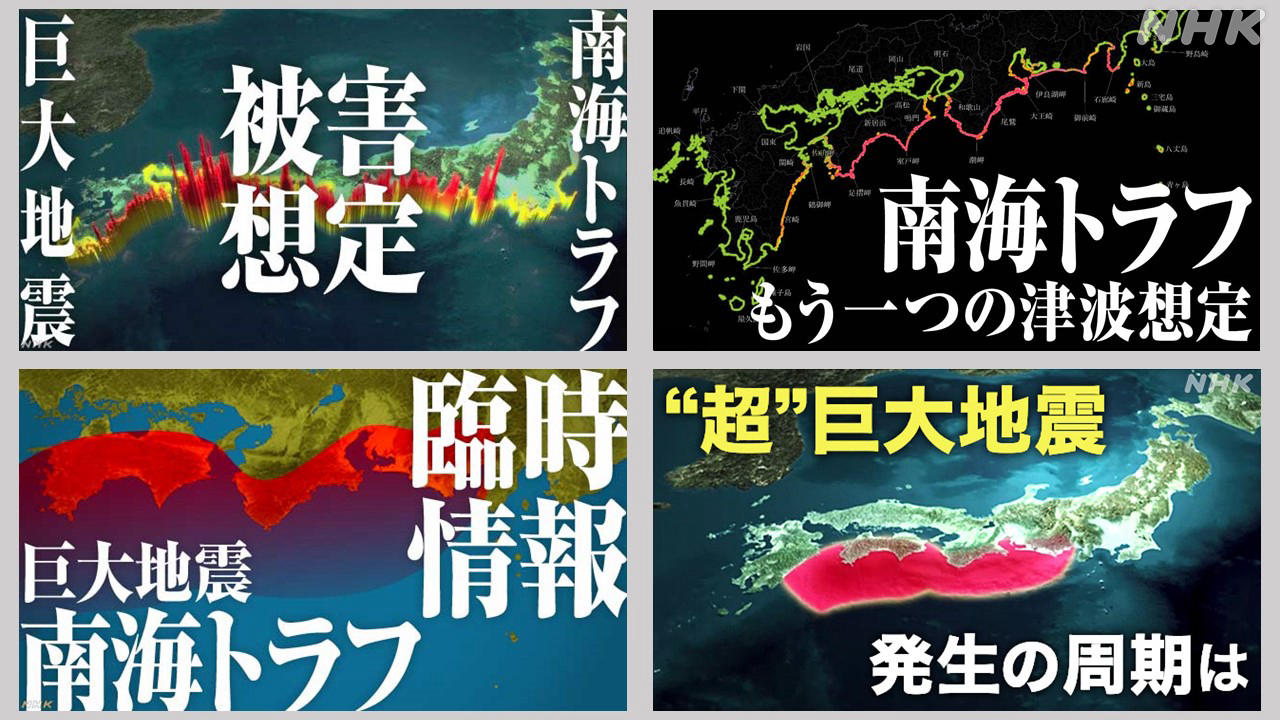

「南海トラフ巨大地震」被害想定は?臨時情報は?

南海トラフ巨大地震、南海トラフ地震臨時情報とは何か。被害想定や発生のリスク、対策や備えについて特集記事をまとめました。

-

活断層による内陸直下地震に警戒を

阪神・淡路大震災や熊本地震などの原因となった活断層。地震が発生する危険度を4段階にランク分けして地図に。阪神・淡路大震災が発生する前より切迫度が高いとされる活断層も。

-

大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

消防トリアージとは。大雨や地震など災害にあって救助を求めた時、消防が「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨…。大規模災害時に消防に助けを求めても「断られる」ケースが相次いでいます。

-

停電したら…スマホは?ライトは?何に注意する?

突然の災害や電力不足で停電したら…スマートフォン、懐中電灯などのライトの便利な使い方、ロウソクや発電機、ストーブ、ガスコンロなどの使用上の注意点です。