大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

あなたが災害にあって、救助を求めた時、消防隊員の人たちが「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨、それに北海道地震。大規模な災害時、けがをしたり、孤立したりして消防に助けを求めても、「断られる」ケースが相次いでいます。その時、あなたはどうしますか。

(NHKスペシャル取材班・社会部記者 清木まりあ)

2019年1月NHKスペシャルやニュースで紹介された内容です

目次

災害時の消防活動に優先順位必要 80%以上

私たちは、災害時に消防に助けを断られる事態が相次いでいることを知り、全国439の単独消防本部を対象にアンケートを行いました。

回答してくれたのは全体の84.3%にあたる370の消防本部。そこから浮かび上がったのは驚きの現実でした。

全体の80%以上が「大災害時の消防活動に優先順位をつける“トリアージ”が必要」と考えていたのです。それは私たちが大災害にあって救助を求めても、「消防は必ずしも助けに来ない」ということを意味していました。

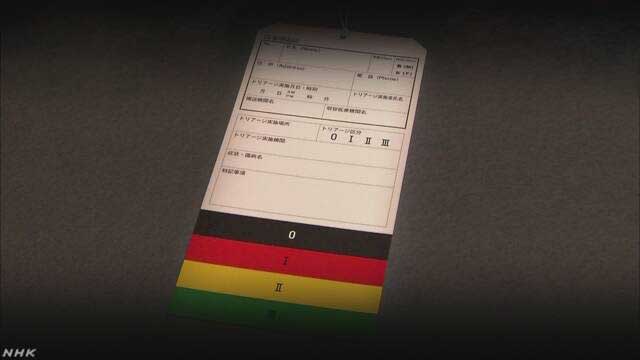

消防の“トリアージ”って?

消防活動に優先順位をつける「トリアージ」とは、どういうものなのでしょうか。

「トリアージ」は、けがをした人などを治療する際、優先順位を決めるため、医療の現場で行われているのは皆さんもご存じだと思います。

一方、「消防活動のトリアージ」は、その前の段階で行われます。被災者を救助する前に、「どの現場を優先して活動するのか」選別するのです。アンケートからは、主に3つのトリアージが行われていることがわかりました。

消防トリアージ(1)119番通報

複数の消防が行っていると答えたのが、119番通報の段階で「出動の求めを断る」トリアージです。

『地震で家具が倒れてけがをした』

『自宅が浸水して孤立した』

災害時、消防には多くの119番通報が寄せられますが、救急車などの数には限りがあります。

このため、緊急性が低いと判断した場合には、自力で病院に行ってもらったり、救助を待ってもらったりすることを勧めます。

消防トリアージ(2)消火を優先

大規模災害時に最も優先すべき活動は「火災対応」としている消防が多く見られました。人命救助は警察や自衛隊にもできますが、消火活動ができるのは消防隊員だけです。

その原点は24年前の阪神・淡路大震災。住宅が密集する地域で大規模な火災が発生し、7000棟が全焼し、多くの人が亡くなりました。中には倒壊した家屋の中に閉じ込められていた人もいました。

「消火活動を優先しないと救える命も救えなくなる」

震災の教訓が、今も多くの消防に引き継がれているのです。

消防トリアージ(3)現場で誰を優先し 助けるか

3つめが、同時多発的に建物が倒壊するなどして、救助の必要な人が多く居た場合、「現場で救助する人を選別」するトリアージです。

限られた消防隊員で多くの人の命を救うため、生存した状態で救出できる可能性が高いと判断した現場を優先する考え方です。これも阪神・淡路大震災の教訓をもとにしています。

震災では、多くの人が「私の家族がここに埋まっている」と現場にいる消防に助けを求めました。がれきに埋もれて姿が見えない状況でしたが、消防隊員の中には声かけに反応するなど、生存の可能性が高いと判断した現場を優先することで、多くの命を救うことができた人もいました。

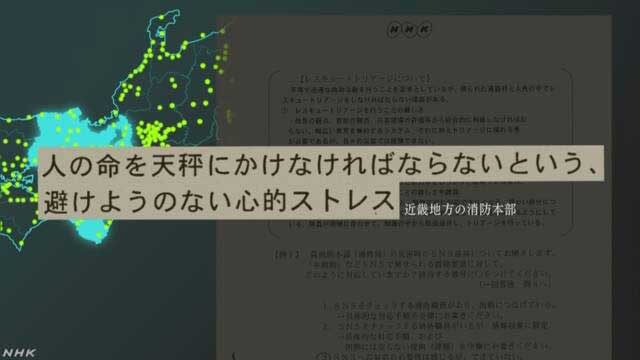

消防トリアージ“命をめぐる過酷な決断”

1人でも多くの命を救うためにはトリアージが必要だが、その判断は非常に難しい…。

アンケートでは、こうした消防隊員の苦悩も書かれていました。特に、多くの消防隊員が不安に感じているのが、救助現場でのトリアージでした。「生存の可能性が低いと判断した現場は、活動せずに立ち去る」ことを示しているからです。

「医学的根拠が必要」

「誤った判断により救命できなかった場合、訴訟問題も懸念される」

「精神的負担が大きい」

「経験値が圧倒的に不足している」

「市民に理解してもらえない」

例えば、あなたの家族が建物の中に閉じ込められているとします。生存の可能性が低いと判断され、消防が救助してくれなかったら納得できるでしょうか。消防隊員は、現場で“過酷な決断”をしたうえで、残された家族に説明する必要があるのです。

救助トリアージ訓練も

アンケートに答えてくれた消防の中には、現場での救助トリアージの訓練に取り組んでいるところもありました。

“命をめぐる過酷な決断”には明確な基準がありません。

▽何を根拠に助ける優先順位を決めたのか

▽自分の判断を家族にどう説明するのか

ベテランも若手の隊員も一緒になって議論しているのです。

いつ起きるか分からない大災害に備え、消防隊員たちに救助トリアージを経験させ、決断に至った根拠を説明できる能力を身につけさせようとしています。

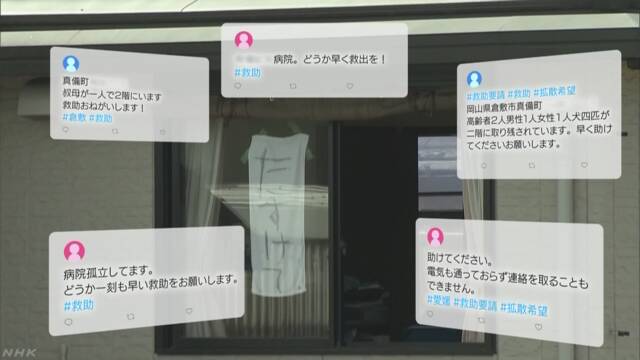

SNS救助要請 対応の消防は0%

アンケートからは、消防隊員を悩ませている新たな課題も分かってきました。「SNSによる救助要請」です。

最近は災害時に119番通報ではなく、ツイッターなどのSNSに救助要請を投稿するケースが相次いでいます。いわゆる「#救助」です。

今回のアンケートではSNSでの救助要請に対応しているかどうかについても尋ねました。

しかし、「SNSをチェックし、出動につなげている」と答えた消防は0%、1つもありませんでした。なぜなのでしょうか。

SNSの課題(1)どこに出動したらいい?

中には、救助に来てほしい住所を番地まで細かく書いてあるケースもありますが、住所を書いていないものも多くあります。どこに出動したらいいのか分からないのです。

SNSの課題(2)情報は本当なのか?

災害時のSNSでよく問題になるのがデマ、うその情報です。多くの投稿は、本当に救助を求めている人たちだとは思いますが、中にはデマが含まれている可能性があります。情報の真偽が分からない中で、限られた数の消防隊員を向かわせることは現実的に難しいのです。

SNSの課題(3)人が足りない

大災害時、消防隊員は殺到する119番通報の対応に追われます。こうした中で、SNS情報の精査に人手をさくことができません。大災害時に回線がパンクし、119番通報がつながりにくくなることから、仕方なくSNSに投稿するという人がいるのも確かです。

しかし、多くの消防が会話の中で情報を確認できる119番通報を優先していて、アンケートでも「原則、119番通報をお願いしたい」と答えています。

救助が来ないかもしれない 私たちも備える覚悟を

今回の取材で分かったのは、人を助けたいという思いを持った消防隊員が、大災害時には命の優先順位をつける究極の決断を迫られるという現実でした。

その一方で気付かされたのは、被災者になりうる私たちが考えていかなければならない問題でもあるということです。

大災害が起きても助けが来ない状況…。まずは、私たち一人一人が、そういった事態に陥らないことが大事なのではないでしょうか。そのためには、私たちが日頃から災害に備えておくことが改めて必要だと思いました。

「住まいの耐震補強をしよう」

「家具をきちんと固定しよう」

「水や食料を多めに買って備えておこう」

「避難場所を確認しておこう」

「地域の防災訓練に参加してみよう」

災害を生き抜く力を高めるために。

いま、私たちにできることから始めてみませんか。

- 社会部記者

- 清木 まりあ

あわせて読みたい

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

“ヒーローは助けに来ない” 南海トラフ地震 医師からの警告

南海トラフ巨大地震が起きたとき、被災地で医師不足が深刻になる…。私たちの命を救う病院は医療はどうなるのか、トリアージは。私たちが備えておくことは。医師たちの警告。

-

同時多発通報の音声記録 あなたのもとに救助は来るのか?

「見殺しにする気か!」2019年台風19号(東日本台風)の接近による豪雨...

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

南海トラフ巨大地震で被災地に助けは来るのか?緊急消防援助隊の過去最大規模の訓練を密着取材。戦略と課題を探りました。

-

東日本大震災 あの時、官僚・自治体・防災関係者は…

巨大地震と大津波。未曽有の大災害に対し、官僚や気象庁、自治体、防災関係者などはどのようにその時を迎え、どう行動したのかまとめました。課題や教訓は。