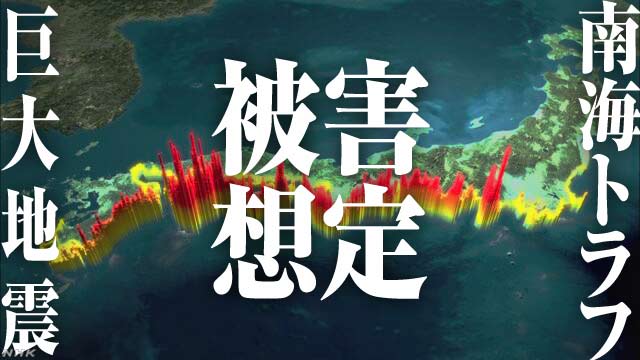

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

「必ず、被災地に駆けつけます」 消防による過去最大規模の訓練が行われました。 想定は日本の人口の約半分に影響を与え、多くが被災するおそれのある南海トラフ巨大地震です。 空から海から陸から、“被災地”に集結する消防隊員たち。 訓練を通して見えてきたものとは。

2022年11月に放送されたニュースの内容です

目次

日本海側から“被災地”へ

2022年11月11日の夜8時すぎ。

福井県の敦賀港に、民間企業のフェリーから、合わせて17台の消防車両が降り立ちました。

これらの車両は、「緊急消防援助隊」の北海道大隊です。

11月に開かれた、南海トラフ地震を想定した過去最大規模の訓練。そのメイン会場の静岡県に、福井県から向かおうとしていました。

なぜ、太平洋側から直接向かわず、日本海側から静岡に向かったのか。

そこには、南海トラフ地震に備えるための、消防の戦略がありました。

“人口の半分が被災” 救助は

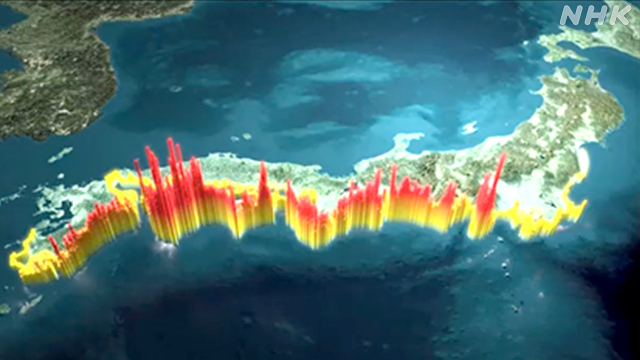

激しい揺れや巨大津波が想定される「南海トラフ地震」の大きな特徴は、被災する地域の圧倒的な広さです。

死者は、関東から九州で最大23万人と想定。

津波や震度6弱以上の揺れの影響を受ける自治体は、1都2府26県にのぼります。日本の人口の約半数にあたる6800万人が、被災するおそれがあるとされるのです。

救助に入るには、全国からの応援が必要になります。そこで総務省消防庁は、特に甚大な被害が想定される「中部」「近畿」「四国」「九州」が大きく被災した際の派遣計画を、ケースごとに定めました。

そして、巨大地震が発生した場合、海路や陸路の寸断も考慮し、さまざまな手段で被災地にかけつけようとしています。

その実効性が、今回の訓練で検証されました。

“目の前に多くの遺体が…”

南海トラフ地震の派遣計画の参考にしているのが、2011年の東日本大震災です。

当時の苦い思いを、今も忘れていない消防隊員がいます。北海道大隊の一員として救助活動を行った、飯嶋邦之さんです。

震災発生の2日後、救助活動を統括する指揮隊長として、宮城県石巻市に入りました。

津波の被災地での救助が初めてだったという飯嶋さん。目の前の光景に圧倒され、ボートなどの装備の不足にも悩まされながらも、手探りで活動を進めます。

建物の中に取り残されたり屋上から降りられなくなったりした人たちを、3日間で17人救助しました。

一方、飯嶋さんが駆けつけたときには、すでに多くの人が亡くなっていました。多くの遺体を、目にしました。

「石巻市に入ってから、沿道でお年寄りが真っ暗な中で、われわれの車両に手を合わせてくれていました。1日遅れで入ってしまったという気持ちもあったが、期待してもらっていると感じました。現場では多くのご遺体も目にしましたが、人命救助がメインなので、収容せずに生存者の救出に専念したんです」

ガソリンが入れられない

飯嶋さんは、現場での救助に加え、被災地にたどりつくまでのもどかしさも、よく覚えていると言います。

飯嶋さんの参加する北海道の隊は震災翌日の朝、小樽港に集まって、フェリーで秋田港へ到着。そこから陸路で石巻市を目指す計画でした。

しかし、フェリー会社や警察・自衛隊との事前調整がうまくいかず、フェリーに乗せられる消防車両が限られ、想定していた部隊を派遣することができませんでした。

さらに、その後の部隊が陸路で向かう際、燃費の悪い消防車両は、燃料不足に悩まされます。

しかし、停電で多くのガソリンスタンドが閉鎖していることから給油がほとんどできません。なんとか見つけた場所で大量の車両の給油を行ったため、大きなタイムロスとなってしまったと言います。

「到着したのは地震発生から53時間後。生死を分けると言われる72時間まで、わずかな時間しか残されていませんでした。もっと早く到着して、もっと多くの人を救いたかった。活動を終えて帰る途中『自分に何ができたのか』『心残りは無いのか』ずっと自問自答していました」

震災の教訓を生かして

あれから11年。

北海道大隊は当時の反省も生かし、訓練に臨んでいました。

東日本大震災のあと、民間企業のフェリーの乗船準備を北海道庁が一括して対応できるよう調整を進めていて、今回の訓練でも、手順を確認しました。

さらに、震災の教訓を踏まえて、新たに取り組んだことがあります。

一体で行動するのが一般的とされる進出部隊を、2つのグループに分けたのです。

その理由が、震災で課題になった給油を、分散するためでした。

震災当時、1か所のガソリンスタンドで給油して時間がかかったことから、2つのグループに分かれて別々の場所で給油したのです。

北海道大隊は、過去の訓練で、自衛隊の航空機や艦艇で移動した訓練も行っていて、南海トラフ地震が発生した際には、柔軟に対応していきたいとしています。

「実際の災害では、もっと道路状況が悪かったり、燃料が少なかったりする中で被災地に向かわなければならないこともあると考えられる。緊急時の関係機関との連携を、繰り返し確認しておきたい」

慣れない道ではぐれた車も…

今回の訓練には、47すべての都道府県の消防が参加しました。このうち、日本最南端の沖縄県大隊も課題に直面します。

慣れない土地の移動です。

隊員は民間の航空機で、那覇から羽田空港へ移動。消防車両はフェリーで輸送し、東京・江東区の港で合流しました。

半日かけて、無事に東京から静岡の訓練会場まで到着することができましたが、帰路に新たな課題が見つかりました。

2台の車両が一時的にはぐれてしまったのです。

原因は、慣れない土地でのルート検索。各車両の隊員がスマートフォンのアプリで検索しながら移動していたため、別のルートで向かってしまいました。

沖縄県大隊は、今後、アプリ以外の機器も利用してルートを検索して共有し、移動するよう改善したいとしています。

新たな機材を配置

海や空、そして陸から、静岡県の訓練会場に来た消防隊員たち。47すべての都道府県からおよそ3000人と、過去最大規模になりました。

そして、被災地にたどりつく参集訓練に加え、過酷な現場で救助する訓練も行われました。被災地にたどりついたあと、新たな車両や資機材も駆使して、助けを求める人の救助をしようとしています。

その一つが、大型の水陸両用車です。

地震の際の救助では、土砂災害や津波による浸水があっても救助の場所までたどりつけるよう導入されました。

ひとりでも多くの命を救うために。

今回の訓練では、津波や土砂災害に加え、列車の脱線や地下街の崩落など、さまざまな状況で、助けを求める人を救助する手順を確認していました。

“よりいっそうの検証必要”

訓練を主催した総務省消防庁は、今後も訓練などを通して、被災地にたどりつくための取り組みを進めていくとしています。

「全国規模の部隊移動は、よりいっそうの検証が必要だと感じました。各都道府県の実情に合わせて、陸・空・海さまざまなルートで参集が行われたので、参加した隊員への聞き取りを行って、実際の災害に生かしていきたい」

必ず駆けつけます

今回、取材を通して印象に残ったのは、消防隊員たちに話を聞いたときの、真剣な決意でした。

そして、東日本大震災で活動した飯島邦之さんは、「必ず駆けつけます。だから、備えを進め、いざとなったら避難をしてほしい」と話していました。

今の備えは、未曽有の災害が想定される南海トラフ地震への備えとして、十分だとは言えないのかもしれません。

それでも、消防に加え、自衛隊、警察、民間企業など、「総力戦」で救助に向けた取り組みを本気になって進めていくことが、少しでも被害を減らす鍵になるのだと感じました。

社会部 災害担当記者 若林勇希

あわせて読みたい

-

南海トラフ巨大地震 被害想定 死者32万人超

南海トラフの巨大地震。今後30年以内に70~80%の確率で起き、東日本大震災を大きく上回る被害が想定されています。一方で、早めの避難や耐震化を進めれば大幅に被害を減らすことができます。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

南海トラフ巨大地震 46万人の事前避難どうする?

「南海トラフで大規模な地震が起きる可能性がふだんより高まっている」臨時情報が出たらどうしますか? どう備えて行動し、どう避難するか。自治体や住民の模索、専門家が語る対策のポイントは?

-

大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

消防トリアージとは。大雨や地震など災害にあって救助を求めた時、消防が「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨…。大規模災害時に消防に助けを求めても「断られる」ケースが相次いでいます。

-

同時多発通報の音声記録 あなたのもとに救助は来るのか?

「見殺しにする気か!」2019年台風19号(東日本台風)の接近による豪雨...

-

東日本大震災 あの時、官僚・自治体・防災関係者は…

巨大地震と大津波。未曽有の大災害に対し、官僚や気象庁、自治体、防災関係者などはどのようにその時を迎え、どう行動したのかまとめました。課題や教訓は。