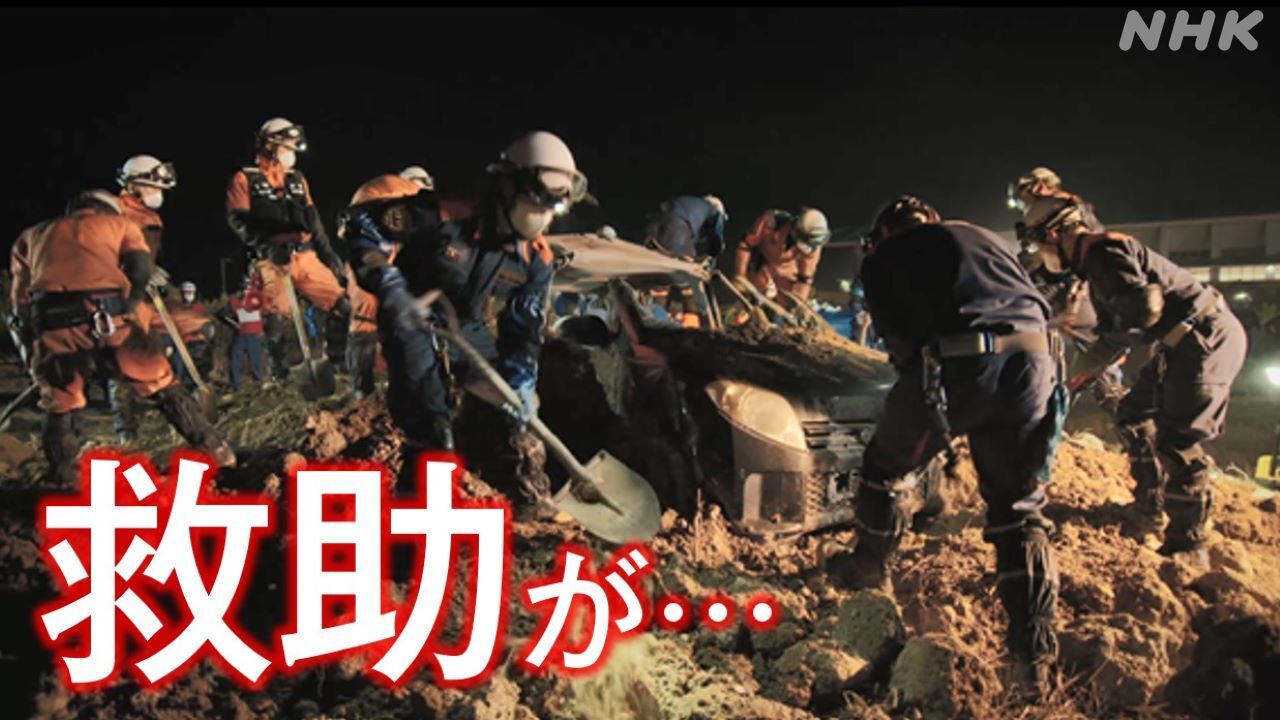

同時多発通報の音声記録 あなたのもとに救助は来るのか?

「見殺しにする気か!」

消防が住民から突きつけられたひと言だ。

NHKが入手した“あの日”の通報記録。600件を超える通報から浮き彫りになったのは、“消防力の限界”だった。

あなたのもとに救助は来ないかもしれない…。

(宇都宮放送局記者 高橋哉至・平山昇/ネットワーク報道部ディレクター 田中元貴)

2019年12月にニュースで放送された内容です

目次

「助けて!」緊迫の通報音声

2019年10月の台風19号による豪雨で栃木市消防本部に寄せられた119番通報。

時折、悲鳴も聞こえ、住民の切迫した声が記録されている。

再生時間 0:24

住民

「助けてください、助けてください。

入り口のドアが壊れて、もろに水が入って、もう床上まで来てしまう。ものすごい水」

消防

「もう向かえる消防車がないんです。

高い所とか近くの2階建ての家に行ってください」

殺到した通報 消防指令は…

当日、現場の隊員への指令業務にあたった田崎達也さん。

通信指令室では、台風に備えて電話回線と人員を通常の2倍以上に増やして対応にあたったが、実際には想像をはるかに超える事態となった。

田崎さん

「1件受理が終わっても、すぐに次の通報を受けるというのが長時間続き、経験したことがないくらい騒然とした通信指令室だった」

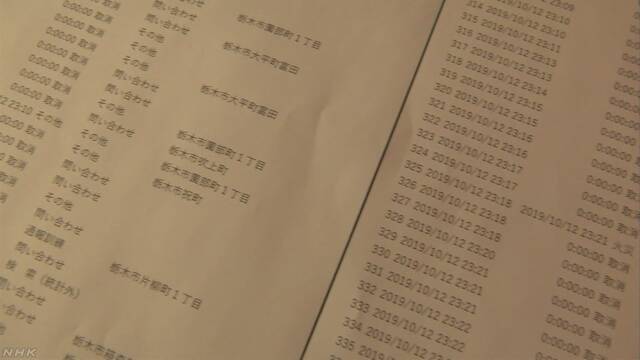

NHKが入手した通報記録。

浸水エリアに取り残された住民からの救助要請などが殺到し、回線はパンク状態になっていたことがわかる。

119番にかけて、つながらなかった電話も相当数あったとみられている。

通報記録を分析 見えてきたのは…

あの日、栃木市では何が起きていたのか。

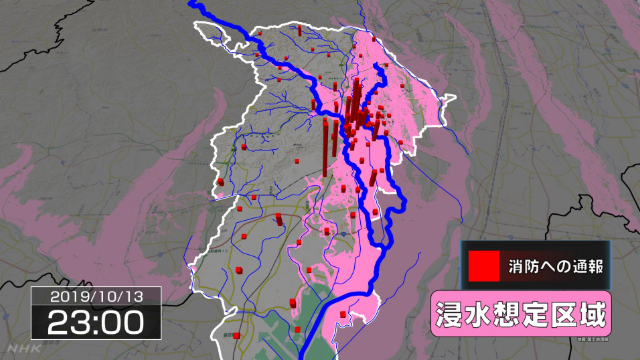

通報記録を分析し、時間と発信元のデータを地図に落とし込むことにした。

栃木市を南北に流れる2つの川が、永野川と巴波川。

ピンク色で示したのはハザードマップの浸水想定区域で、この2つの川を中心に広がっている。

再生時間 0:23

10月12日の夜8時前後に2つの川が相次いで氾濫。

赤い棒で示された消防への通報件数がこの時間から急増したことがわかる。

浸水被害が始まった12日午後7時から水が引き始めた翌朝5時までの受理件数は、合わせて602件に上った。

通報のほとんどは、ハザードマップの浸水想定区域から発信されたもの。このうち消防が出動できたのは、わずか40件だった。

住民を助けるボートが…

なぜ出動が40件にとどまったのか。

現場で救助活動にあたった隊員は「水の流れ」が大きな妨げになったという。

栃木市消防署の小林義栄さんは、救助要請を受けて午後9時ごろ、取り残された住民のもとに向かった。

近くまでは行ったものの、道路を濁流のように水が流れていたため、消防車を降り、ボートを引きながら歩いて現場を目指すことにした。胸のあたりまで水につかりながら、あと30メートルのところにたどりついた時だった。

小林さん

「危うく隊員が流されそうになり、そこで、救助を断念せざるをえなかった」

小林さんは、住民を救助するための「ボート」が隊員の活動を難しくしたと明かした。

小林さん

「進もうと試みたが、流れが強くて押し流されてしまうという状況だった。水の流れが激しく、引いていたボートが流されないようにするのが大変で、非常に危険な状況だった。救助に行きたくても行けず葛藤があった」

同時多発の通報 なぜ?

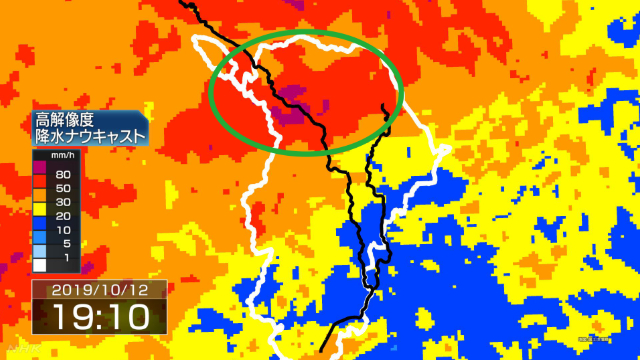

今回の豪雨では、多くの人が浸水エリアに取り残されることになったが、地図に気象データを重ねるとその要因が見えてきた。

通報が増えた午後8時ごろにかけて、北側にある川の上流部には、多くの雨を降らせる赤やオレンジ色で示された雨雲がかかり続けていた。

一方、住民が取り残された下流の市街地では、上流ほど雨は強くはなかった。

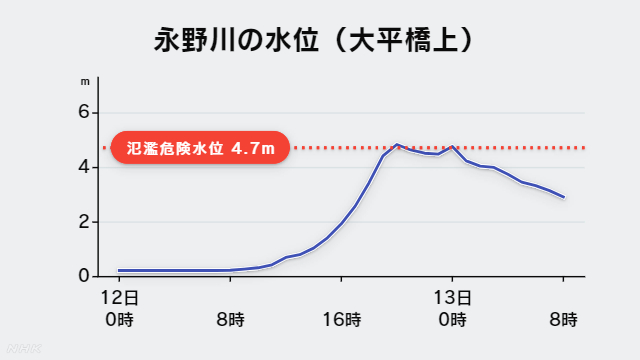

永野川下流の水位を見てみると、夕方以降に急激に上昇している。

つまり、上流部で降った雨が一気に下流に押し寄せて氾濫。

同時多発的に消防に救助要請が殺到する事態になったのだ。

「早く避難していれば…」

救助を求めながらも取り残された住民は、「早く避難していれば」と振り返る。

氾濫した永野川の近くに住む高野成規さんの自宅の周辺は、茶色い濁流が流れ、家の中も水につかった。

午前0時前に通報したが、「消防車も水没してしまい、消防隊も現場までたどりつけない」と自力で避難するよう促されたという。

高野さんは、当時の思いをこう語った。

高野さん

「頭が真っ白になって、何をしていいか分からない状態だった。今後は、最悪のことを想定してハザードマップを事前に確認したうえで、避難を早めにすることがすごい重要だと思った」

「消防力を過信しないで」

現場の隊員への指令業務にあたった田崎達也さんは、複雑な思いを口にした。

田崎さん

「『見殺しにする気か』といろんなお叱りのことばを受けて本当に悔しかった。私たち消防ができることにはどうしても限界がある。今回の災害で自力で避難をしてもらう必要があるということをちゃんと伝えていかないといけないと感じた」

“急流救助”どうすれば…?

消防行政に詳しい関西大学の永田尚三教授は、流れが強い現場での救助、いわゆる「急流救助」の態勢を整備する必要があると指摘する。

永田教授

「小規模の消防本部だと人員数や専門性にも限界がある。急流救助は、水難救助の中でも特殊な分野で救助する側も危険を伴うので専門的な技術や特殊な装備が必要になる。国が音頭を取って急流救助に特化した装備や専門性を持った部隊を都道府県ごとに配備するよう検討すべきだ」

そのうえで、永田教授は住民側の意識として「いざというときに消防が助けてくれるとは限らないので、大きな災害が起きそうなときは自助で早め早めに避難することが重要になる」と話した。

今回、栃木市では、浸水エリアに取り残され亡くなった人はいなかったが、通報記録からは多くの人的被害が出てもおかしくない深刻な状況だったことが浮き彫りになった。

「いざというとき、助けてもらえないかもしれない…」

今回、被災しなかった人もそんなふうに「自分ごと」と考え、命を守る行動を取ることが大切だと改めて感じた。

- 宇都宮放送局 記者

- 高橋哉至

- 宇都宮放送局 記者

- 平山昇

- ネットワーク報道部 ディレクター

- 田中元貴

あわせて読みたい

-

あの日何が…南三陸消防署 殉職した消防隊員が残したもの

【NHK】東日本大震災で宮城県南三陸町にある南三陸消防署では周辺もふくめ...

-

医師はなぜ現場に向かうのか? 苦悩するDMAT

大雨や地震など災害時に現場で医療活動を行うDMAT=災害派遣医療チーム。実際の災害現場で活動した医師たちの取材を通し見えてきた苦悩とは。災害時医療の課題や対策を考える。

-

東日本大震災 あの時、官僚・自治体・防災関係者は…

巨大地震と大津波。未曽有の大災害に対し、官僚や気象庁、自治体、防災関係者などはどのようにその時を迎え、どう行動したのかまとめました。課題や教訓は。

-

大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

消防トリアージとは。大雨や地震など災害にあって救助を求めた時、消防が「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨…。大規模災害時に消防に助けを求めても「断られる」ケースが相次いでいます。

-

「3日で助けは来ない?」南海トラフ巨大地震 消防の救助は

どれくらいの部隊を出せるか、わからない…。南海トラフ巨大地震が発生した場合の被災地の救援体制について、全国の消防関係者は口をそろえた。背景には特徴の「半割れ」が。消防力の限界とは。緊急消防援助隊のアンケートも含め専門家に課題と対策を聞いた。

-

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

南海トラフ巨大地震で被災地に助けは来るのか?緊急消防援助隊の過去最大規模の訓練を密着取材。戦略と課題を探りました。