「3日で助けは来ない?」南海トラフ巨大地震 消防の救助は

「正直、どれくらいの部隊を出せるか、わからない」 南海トラフ巨大地震の救援体制について、全国の消防関係者はこう口をそろえました。 取材を進めると、南海トラフの「ある特徴」で、多くの部隊が出動さえできない可能性があることがわかってきました。 そのとき、被災地はどうなるのでしょうか。

2023年3月NHKスペシャルなどで紹介した内容です

目次

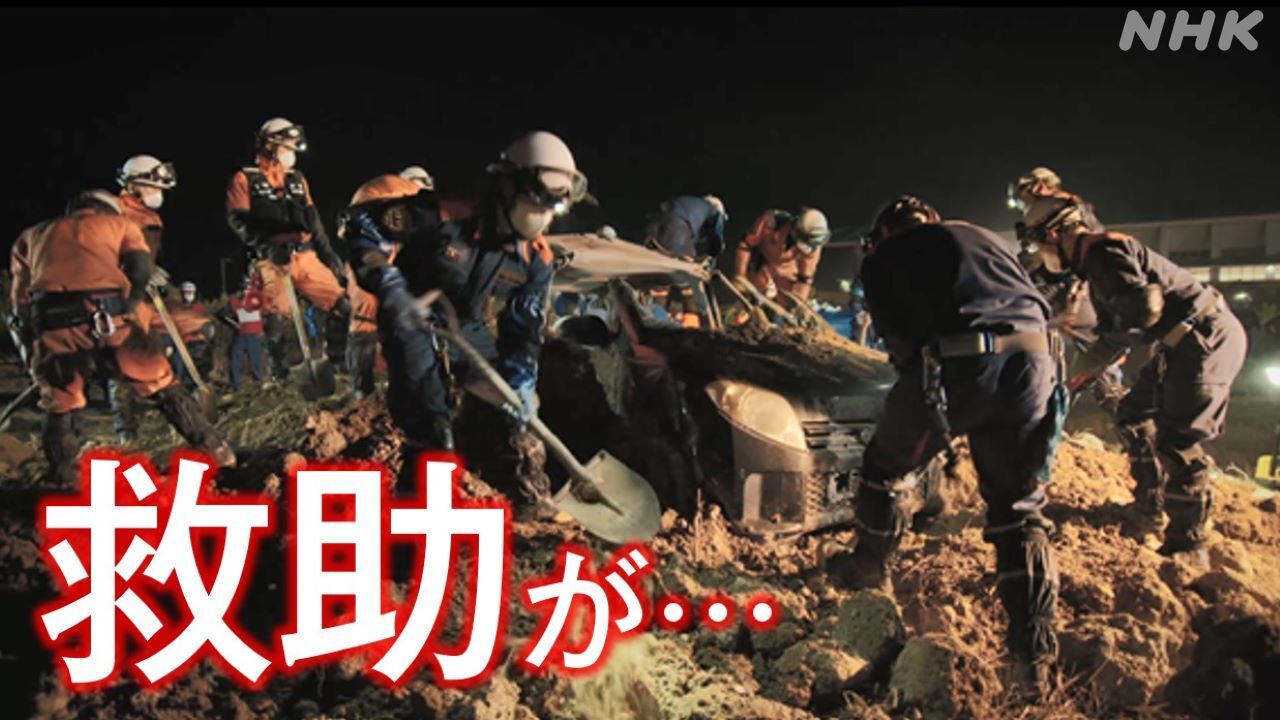

「助けなんか来ない」

「3日で助けなんか来るわけないと思いますよ」

ドラマ「南海トラフ巨大地震」で、避難生活を送る男性はこう話しました。

巨大地震が発生した後の、ある避難所。

人は床に雑魚寝の状態で、渡される備蓄の食料は少ない・・・。

ドラマでは、救助や物資の支援が十分に届かない避難所のシーンがありました。

巨大地震が2度起きるおそれ

なぜ、助けが来ないような状況が起きるのでしょうか。

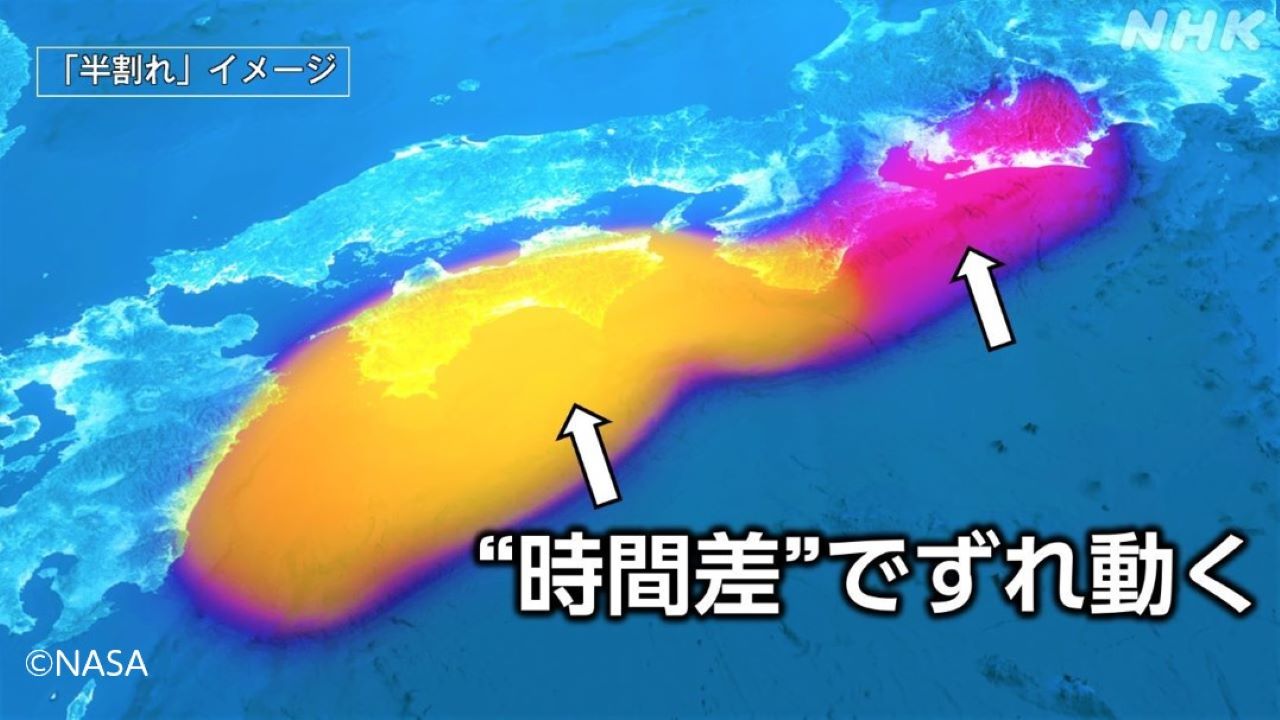

その大きな理由が、南海トラフでは歴史上、マグニチュード8クラスの巨大地震が短い時間で繰り返し起きたことが確認されているからです。 時間差でプレート境界が半分ずつ動く「半割れ」と呼ばれています。

ひとたび、巨大地震が起きると、次の巨大地震が発生する可能性が高まる南海トラフ。

この特徴を踏まえて、国は「南海トラフ地震臨時情報」をつくりました。

このうち「巨大地震警戒」という情報が出されると、津波などのリスクが高い地域には、1週間にわたって避難指示が出されます。

これまで地震に備えて行われたことのない「事前避難」が求められるのです。

「消防が救援に行けない?」

こうした状況は、救援や支援の遅れにつながると指摘する専門家がいます。

消防行政に詳しい関西大学の永田尚三教授です。

「次の巨大地震のおそれ」があるため、被害がそれほど大きくなかった地域の消防部隊でも、被災地の救援に行けなくなる可能性があると指摘します。

2011年の東日本大震災よりも出動できる部隊数が少なくなり、救援体制が厳しくなるというのです。

「南海トラフ巨大地震は、日本で想定されている災害の中でも被災地への救助が最も難しい災害のひとつと言えます。東日本大震災よりも広範囲に被害が出て、道路や海路などの移動経路が寸断され、迅速に駆けつけることが難しくなることが想定されるのです。その状況は『半割れ』ではより厳しくなることが予想されます」

消防隊は地元にとどまる計画に

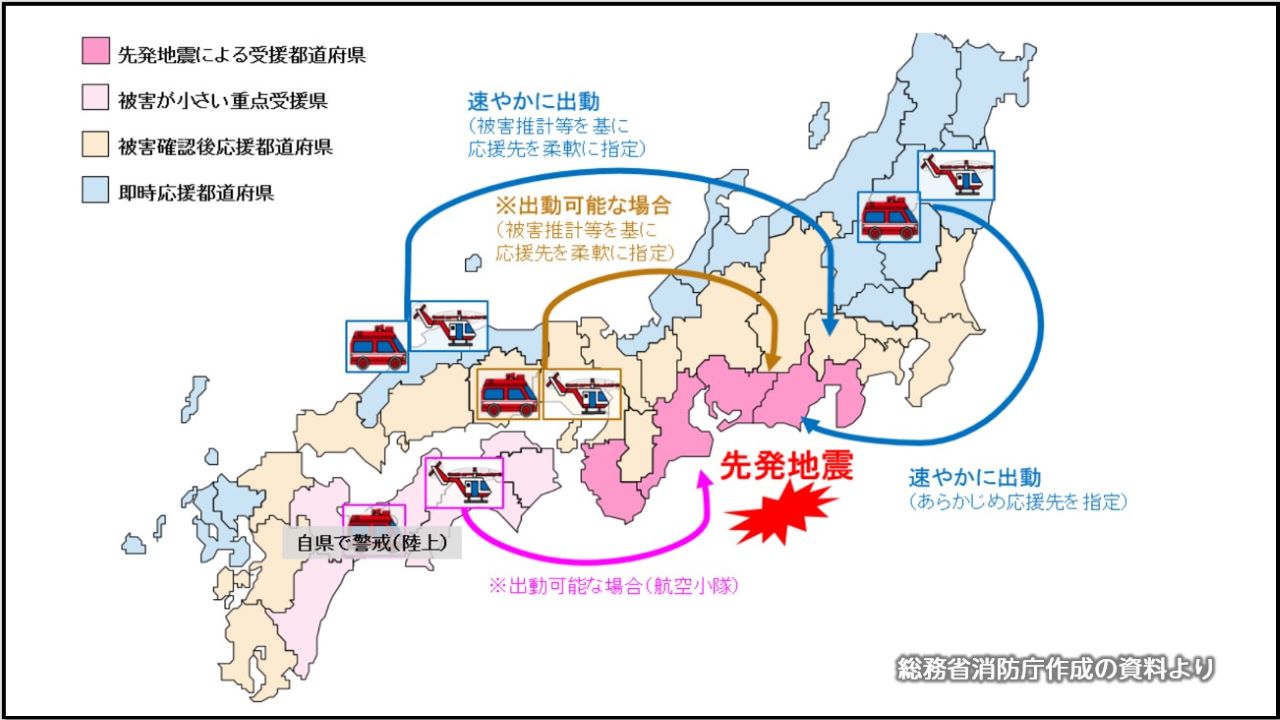

「半割れ」と「臨時情報」の影響を特に受けるのが、「緊急消防援助隊」です。

「緊急消防援助隊」は、1995年の阪神・淡路大震災を教訓に作られた、大規模な災害の際に全国から被災地に駆けつける部隊です。

南海トラフ巨大地震が発生した際の対応は、派遣計画(=アクションプラン)に定めています。地震のケースごとに、どの部隊をどこの被災地に派遣するか、あらかじめ決めているのです。

しかしこの計画では、1回目の地震で大きな被害が予想される沿岸の重点受援県10県(静岡・愛知・三重・和歌山・徳島・香川・愛媛・高知・大分・宮崎)は、たとえ被害が少なくても地元での活動にとどまることにしています。

次に来るかもしれない巨大地震に備えるためです。

この対応について、緊急消防援助隊を所管する総務省消防庁は次のように説明します。

「『後発地震』に備えなければ各市町村の消防が本来の役割を果たせず、初動対応に遅れが出るおそれがある。引き続き、車両資機材の充実や訓練を重ねて部隊の機能強化を図りたい」

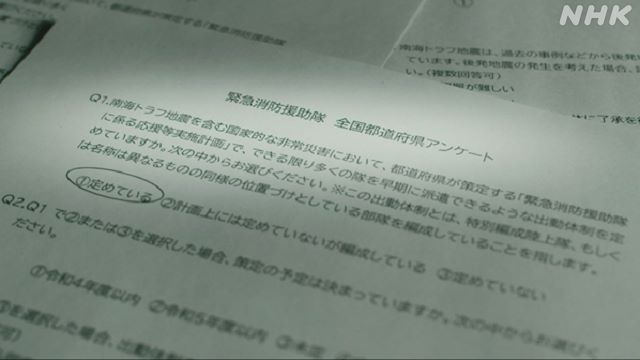

都道府県アンケートで見えた消防の苦悩

それでは、各地の消防は、実際にどのように考えているのでしょうか。

永田教授の監修も受け、全国の都道府県にアンケートを実施すると、各地の部隊の厳しい現状が見えてきました。

まず南海トラフ巨大地震で部隊を早期に派遣する出動体制を定めるときに課題となる点を尋ねたところ、応援に向かう都道府県の72%が「地元の防災力を維持することが難しい」と回答しました。

消防は主に自治体ごとに作られ、各地の消火や救急の活動を担っています。

しかし、大規模な災害が発生すると、本来は地元で活動する部隊を被災地に投入する必要があり、判断が難しいというのです。

さらに、72時間以内に被災地に到着できる見込みの部隊数についても尋ねました。

その結果、到着できる部隊数は35道府県であわせて2781隊(具体的な隊数を回答しなかった東京都・京都府を除く)。登録されている全体の部隊数6135隊の45%という結果でした。

中には、登録されている部隊数の5%しか到着できない見込みだと回答した自治体もありました。

担当者は、その理由について「地元の防災力を維持することに加え、食糧や宿営設備などの資機材が不足している」といった厳しい現状を語っていました。

専門家「後発地震でさらに足止めも」

72時間以内に被災地へ到着できる部隊数が全体の45%にとどまるという結果について、永田教授に受け止めを聞きました。

「各都道府県がある程度正直に回答してきた印象があり、厳しい状況が反映された数字だと思います。しかし、地元の被害が想定よりも大きかったり、『後発地震』の発生を考慮して派遣を躊躇したりするケースも容易に考えられ、そうなれば45%をさらに下回る可能性も十分ありえます。甚大な被害が出る地域の消防は応援をもらわなくても、一定の対応ができる体制を構築しておかなければならない」

私たちにできることは

南海トラフ巨大地震が発生したとき、もし救助が来なかったら・・・。

そのときに備えて、私たちにできることはあるのでしょうか。永田教授に聞きました。

「まずは地域の消防団員の数を増やすことです。ほかの地域からの救助が望めない中、主体となって動くのは被災地の消防職員と消防団員になります。消防団員数は全国的でも衰退の一途をたどっていますが、特に甚大な被害が見込まれる地域では人材の確保が急務だと思います。そして、一住民の方々には、巨大地震に備えてハザードマップの確認や、すぐに避難できる体制を整えてもらい、できる限り救助の手を借りずに難を逃れられる備えを進めておくことが大切です」

社会部災害担当 記者 若林勇希

あわせて読みたい

-

南海トラフ巨大地震 連続する「半割れ」とは?

「半割れ(はんわれ)」。南海トラフ巨大地震が発生するケースのうちの1つで、国も警戒が必要だとしてこのキーワードを使っています。巨大地震が連続して起きる可能性がある「半割れ」とは?

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

南海トラフ巨大地震で被災地に助けは来るのか?緊急消防援助隊の過去最大規模の訓練を密着取材。戦略と課題を探りました。

-

大災害時代 あなたに助けが来ないかもしれない…

消防トリアージとは。大雨や地震など災害にあって救助を求めた時、消防が「必ず助けに来てくれる」と思っていませんか?東日本大震災や熊本地震、西日本豪雨…。大規模災害時に消防に助けを求めても「断られる」ケースが相次いでいます。

-

南海トラフ巨大地震 臨時情報が出た時の行動は?

「南海トラフ地震臨時情報」とは?気象庁から発表されたらどう行動すべきか? 発表の仕組みや「事前避難」などの防災対応などを詳しく解説します。

-

北海道・三陸沖後発地震注意情報とは 発表される地域と対策は?

千島海溝と日本海溝で巨大地震の可能性がふだんよりも高まったとして発表される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。どんな情報かQ&A方式でまとめました。