北海道・三陸沖後発地震注意情報とは 発表される地域と対策は?

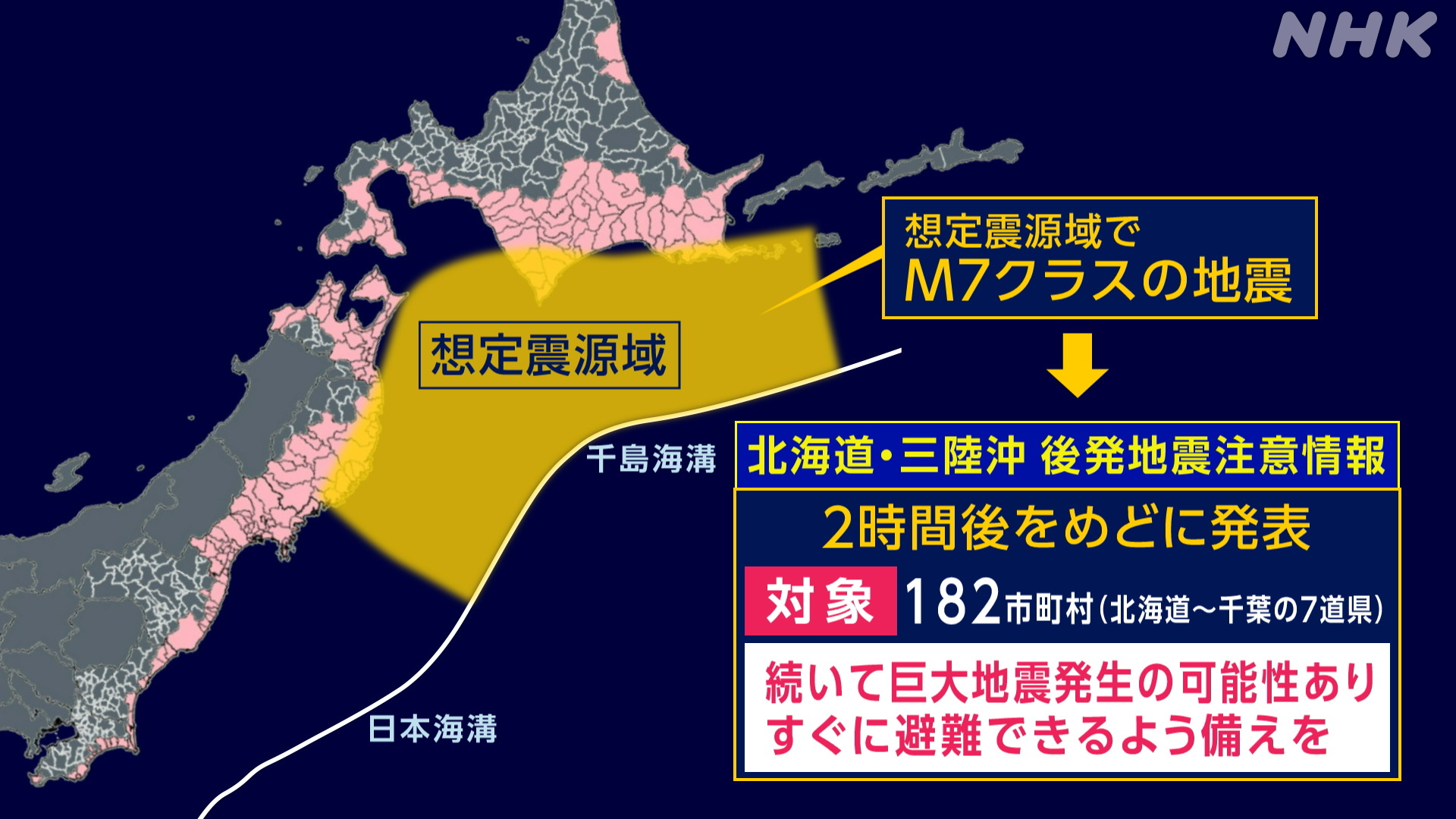

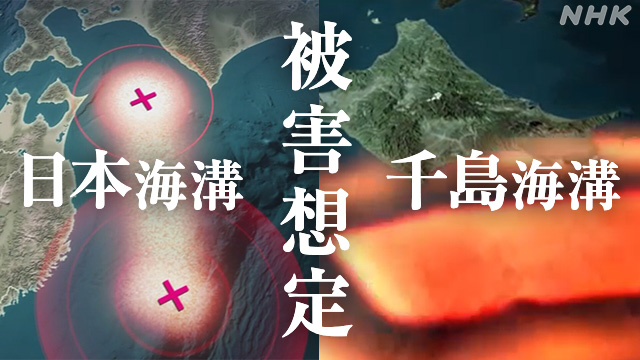

「千島海溝」と「日本海溝」で巨大地震の可能性がふだんよりも高まったとして発表されるのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」です。

いったいどんな情報?

どんなときにどう発表されるの?

どうすればいい?

Q&A方式でまとめました。

2022年12月放送のニュースなどで紹介された内容です

目次

Q. いったいどんな情報なの?

A. 巨大地震が発生する可能性がふだんより高まっているので、地震の揺れや津波に注意して過ごしてください、という情報です。

北海道から岩手県にかけての沖合にある「千島海溝」と「日本海溝」(東日本大震災を起こした領域の北側)について、国はそれぞれマグニチュード9クラスの巨大地震を想定しています。

大地震(先発)が発生し、その後、より規模の大きな巨大地震(後発)が起きる可能性が相対的に高まっているとして気象庁が発表します。

Q.発表されるのはどの地域?

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の情報が発信されたときに防災対応が求められる自治体は、北海道と東北、関東の7つの道県の182市町村です。

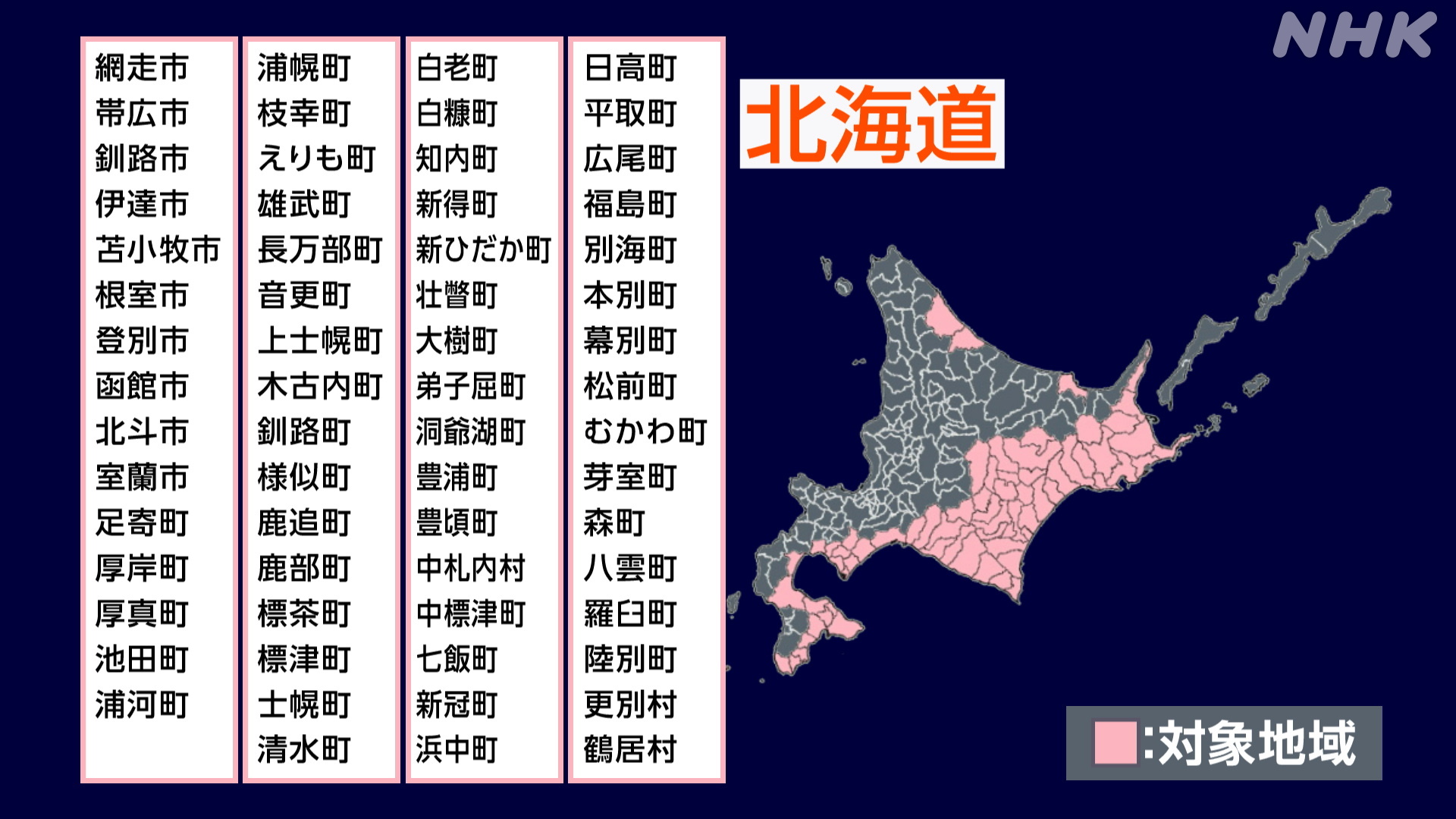

【北海道】

北海道は63市町村です。

網走市、帯広市、釧路市、伊達市、苫小牧市、根室市、登別市、函館市、北斗市、室蘭市、足寄町、厚岸町、厚真町、池田町、浦河町、浦幌町、枝幸町、えりも町、雄武町、長万部町、音更町、上士幌町、木古内町、釧路町、様似町、鹿追町、鹿部町、標茶町、標津町、士幌町、清水町、白老町、白糠町、知内町、新得町、新ひだか町、壮瞥町、 大樹町、弟子屈町、洞爺湖町、 豊浦町、豊頃町、中札内村、中標津町、七飯町、新冠町、浜中町、日高町、平取町、広尾町、福島町、別海町、本別町、幕別町、松前町、むかわ町、芽室町、森町、八雲町、羅臼町、陸別町、更別村、鶴居村【青森県】

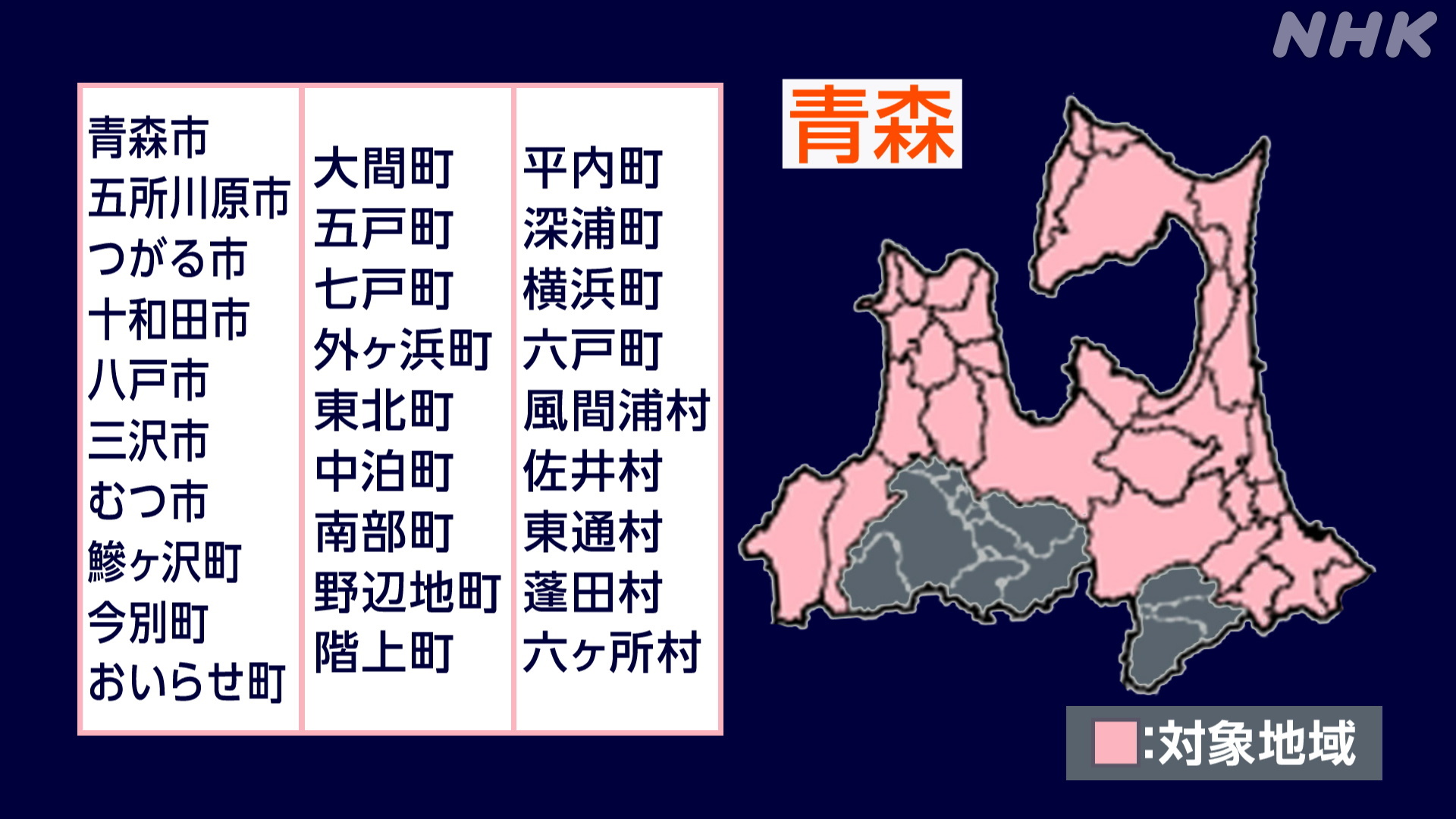

青森県は28市町村です。

青森市、五所川原市、つがる市、十和田市、八戸市、三沢市、むつ市、鰺ヶ沢町、今別町、おいらせ町、大間町、五戸町、 七戸町、外ヶ浜町、東北町、中泊町、南部町、野辺地町、階上町、平内町、深浦町、横浜町、六戸町、風間浦村、佐井村、東通村、蓬田村、六ヶ所村【岩手県】

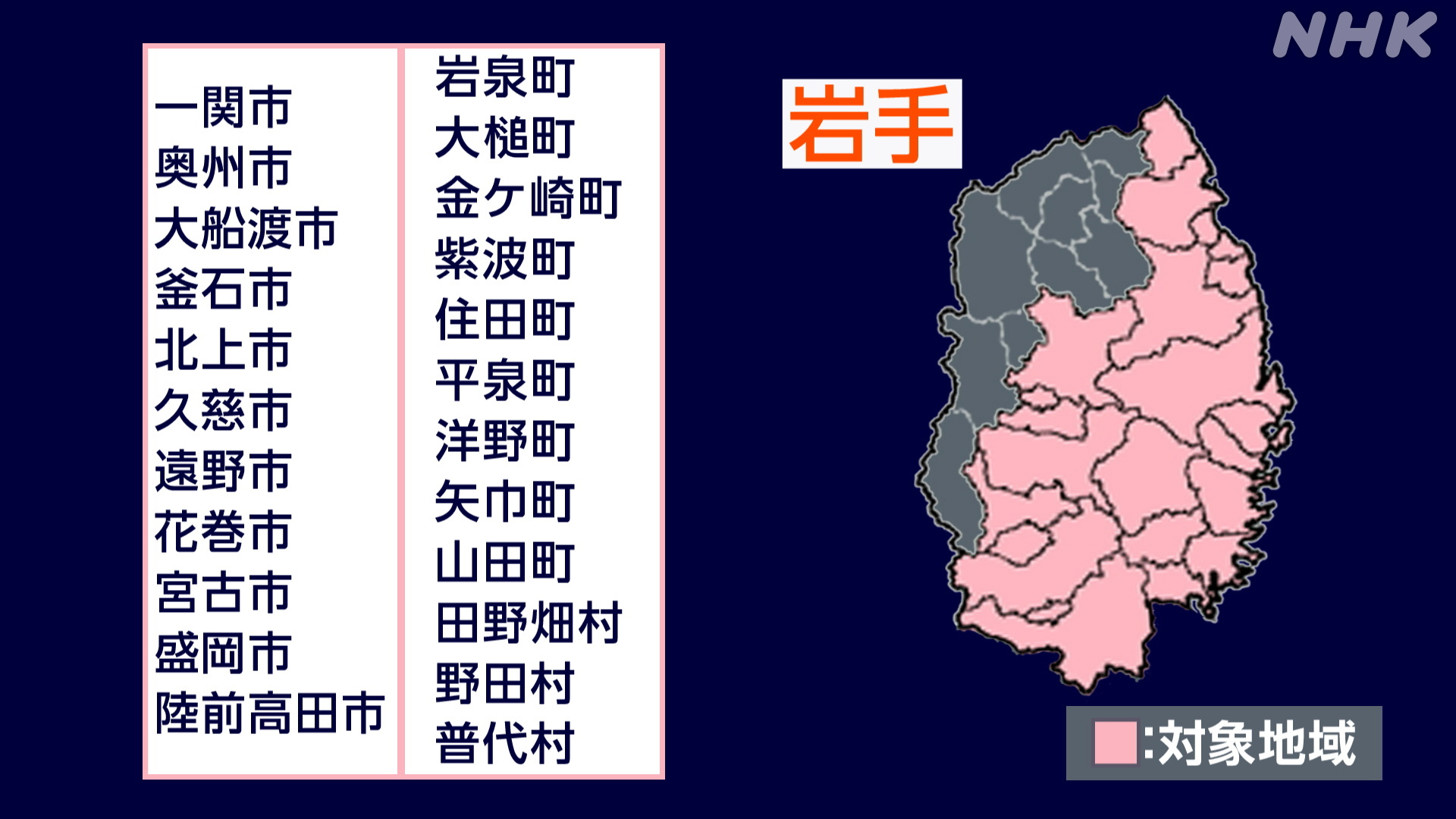

岩手県は23の市町村です。

一関市、奥州市、大船渡市、釜石市、北上市、久慈市、遠野市、花巻市、宮古市、盛岡市、陸前高田市、岩泉町、大槌町、金ケ崎町、紫波町、住田町、平泉町、洋野町、矢巾町、山田町、田野畑村、野田村、普代村【宮城県】

宮城県は県内で一体的な対応をとりたいという地元の要望をふまえ、35すべての市町村が対象となっています。

【福島県】

福島県は10の市と町です。

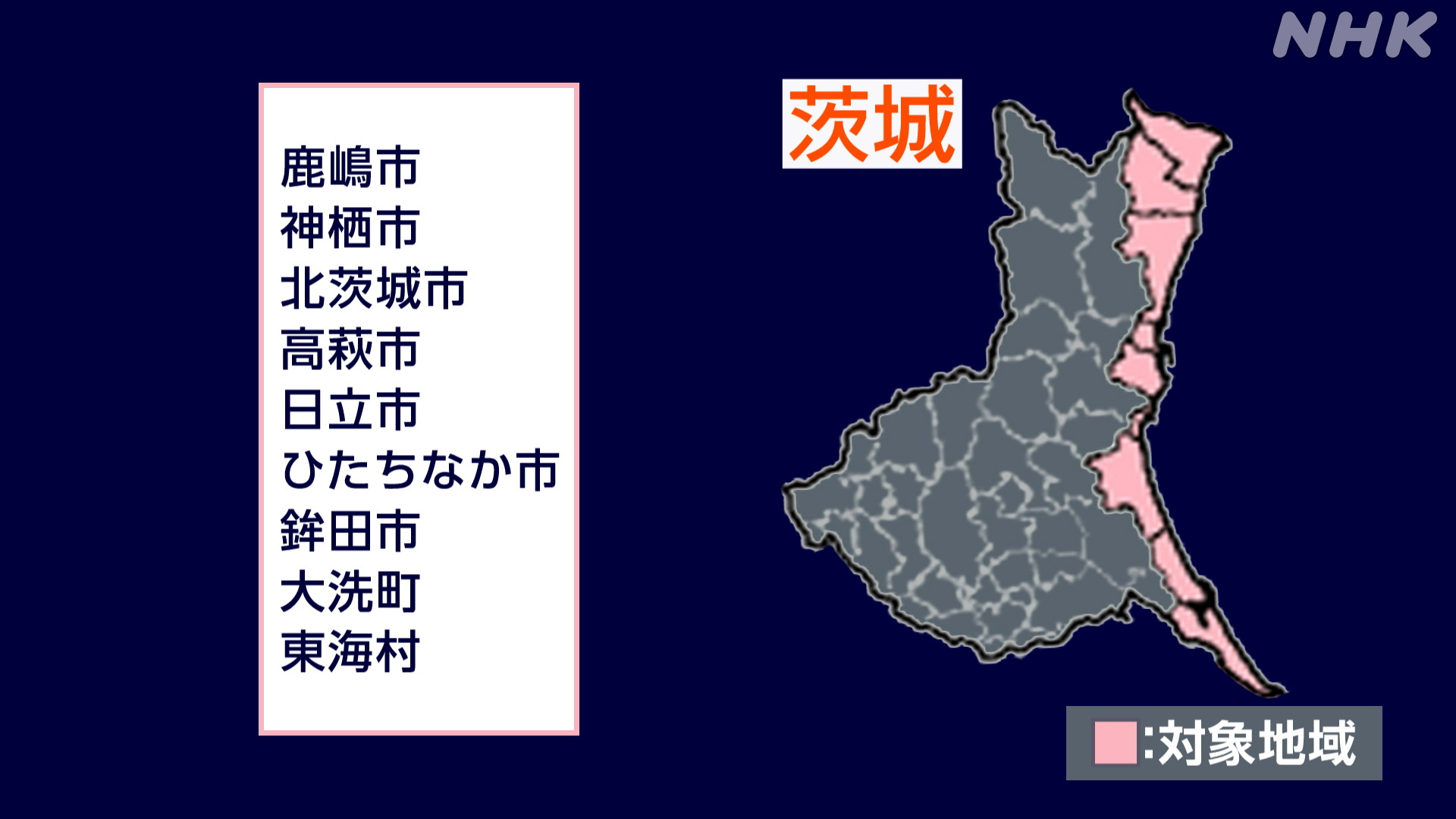

いわき市、相馬市、南相馬市、大熊町、新地町、富岡町、浪江町、楢葉町、広野町、双葉町【茨城県】

茨城県は9市町村です。

鹿嶋市、神栖市、北茨城市、高萩市、日立市、ひたちなか市、鉾田市、大洗町、東海村【千葉県】

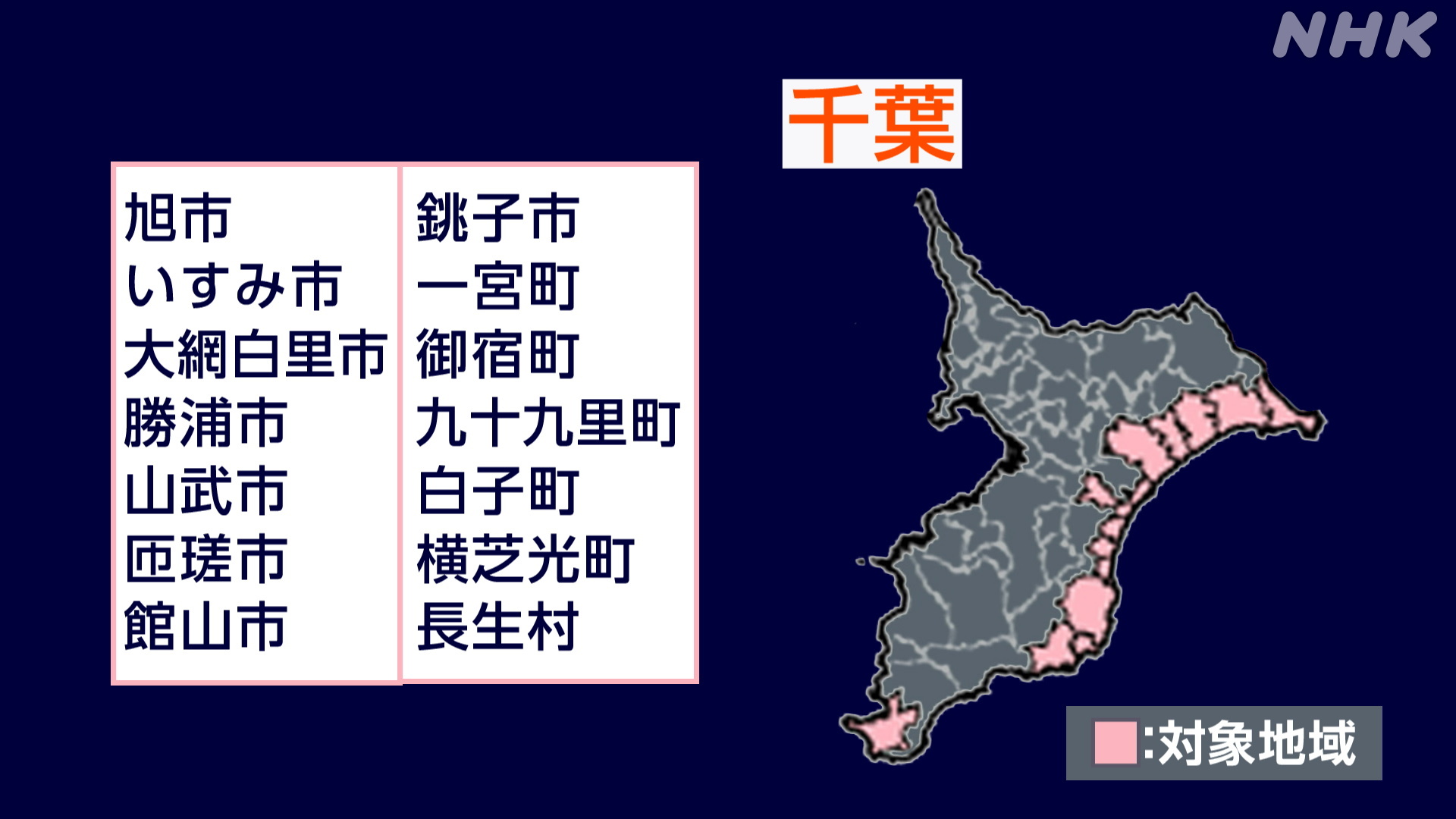

千葉県は14の市と町です。

旭市、いすみ市、大網白里市、勝浦市、山武市、匝瑳市、館山市、銚子市、一宮町、御宿町、九十九里町、白子町、横芝光町、長生村※内閣府は自治体から要望などを受けて市町村が追加されることもあるとしています

Q. 情報が出たらどうすればいいの?

A. 暮らしや経済活動はふだんどおり。でも、いざというときへの備えを再確認しておく必要があります。

情報が出されても後発の地震が必ず発生するわけではなく、事前の避難の呼びかけはありません。

情報が発表された場合、1週間程度は日常の生活を維持しつつ、津波が想定されるなど迅速な避難が必要な場合にはすぐ行動できるよう備えておくことなどが求められます。

具体的な対策について、国はガイドラインで詳しく示しています。

Q.千島海溝・日本海溝の巨大地震って何?

A. 北海道から房総沖にかけて海側のプレートが陸側に沈み込む境目で、過去には巨大地震が起きたこともあります。

「千島海溝」は、北海道の択捉島沖から十勝地方の沖合にかけて、「日本海溝」は青森県の東方沖から千葉県の房総沖にかけての一帯で、地震活動が活発です。

政府の地震調査委員会によると、「千島海溝」では1952年の「十勝沖地震」などマグニチュード8クラスの津波を伴う巨大地震が発生しています。

津波の堆積物の調査から、17世紀には領域全体が一度にずれ動くような巨大地震が起き、東日本大震災のような高い津波が押し寄せたと考えられています。

「日本海溝」沿いではマグニチュード7クラスの地震が繰り返され、2011年には東日本大震災を引き起こしたマグニチュード9.0の巨大地震が発生しました。

これらの領域では、300年から400年の間隔で巨大地震が発生したと考えられ、政府の地震調査委員会は「大津波をもたらす巨大地震の発生が切迫している可能性が高い」としています。

Q. 巨大地震ではどんな被害に?

A. 死者は最大10万~19万人、建物被害は22万棟が全壊するなど甚大な被害が想定されています。

国は2021年に公表した想定で「千島海溝」「日本海溝」で巨大地震が発生した場合、北海道や東北北部の沿岸を最大で20メートルを超える巨大な津波が襲い、死者は最大で19万人に達する甚大な被害になると推計しています。

また、建物は最大で22万棟が全壊するほか、港湾施設なども大きな被害を受けることが想定されています。

さらに寒冷地特有の「低体温症」も大きな課題です。

想定では、寒さの厳しい冬に地震が発生した場合、津波に巻き込まれたり、屋外で長時間過ごしたりするなどして命の危険にさらされるおそれのある人が、日本海溝で4万2000人、千島海溝で2万2000人に達するとしています。

Q. 巨大地震注意の情報なぜ出すことに?

A. 震源域や周辺では大地震のあと、さらに規模の大きな地震が発生したことが知られていて、万が一、巨大地震が起きた際に被害を少しでも軽減するためです。

「日本海溝」と「千島海溝」ではマグニチュード7クラスのあと8や9クラスの巨大地震が発生した事例があります。

直近では、東日本大震災を引き起こした2011年3月11日のマグニチュード9.0の巨大地震です。2日前にマグニチュード7.3の地震が発生しています。

また、1963年には択捉島南東沖を震源とするマグニチュード7.0の地震があり、その18時間後にマグニチュード8.5の後発地震が起きました。

このため気象庁は、マグニチュード7クラスの地震のあと、巨大地震が発生する確率が高まっているおそれがあるとして、最初の地震発生から2時間後をめどに内閣府と合同で記者会見を開き、情報を発表します。

Q.情報の確度はどれくらい?

A. 巨大地震につながるのは1/100程度。国は「情報が出されたからといって、必ず巨大地震が起きるとは限らない」としています。一方、情報の発表は2年に1回程度と頻繁になるということです。

世界的な統計では、マグニチュード7クラスの地震のあとに8クラスの巨大地震が起きるのは100回のうち1回程度、9クラスになるとさらに低いとされています。

一方、国のこれまでの説明では、過去の地震の履歴から後発地震注意情報は2年に1回程度と頻繁に発表される見込みです。

国の専門家による検討会の報告でも「情報は空振りとなる可能性が高い」としています。

情報が出される前に突然、津波を伴う巨大地震が発生することや、先発の地震から1週間をすぎてから規模の大きな地震が起きることもあり、日頃からの備えが大切です。

Q.“情報”をどう受け止めるべき?

A.“空振り”ではなく“素振り”と思って準備しておきましょう。

国の専門家による検討会の座長を務めた東京大学大学院の片田敏孝特任教授に話を聞きました。

片田さんは情報が発表された場合、その後に巨大地震が必ず発生するとは限らないが、可能性はふだんよりも相対的に高まっていると理解すべきだと指摘します。

「基本的に、地震の予知や予測をすることはできないということを、まず理解してほしい。この情報は、あくまでマグニチュード7クラスの地震が起きた場合、それに連動する地震が発生し、津波をもたらす可能性が相対的に高まっているという状況を知らせるものだ」

「非常に不確かな情報であることは事実だが『何も起こらなかったじゃないか』『逃げて損した』と考えてしまうと、情報自体が“オオカミ少年”となり、いざその時を迎えたときに『逃げときゃよかった』という事態を迎えてしまう。そのため“空振り”ではなく“素振り”と受け止めてほしい。自分や家族の命を守るための情報と考え、主体的に賢く活用してほしい」

Q.「南海トラフ地震臨時情報」との違いは?

A. 後発地震への備えを呼びかける情報としては同じ。事前の避難の呼びかけが大きく異なります。

同じように後発地震への防災対応を呼びかける情報には「南海トラフ地震臨時情報」があります。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」と大きく異なる点が2つあります。

「南海トラフ地震臨時情報」は、想定震源域やその周辺でマグニチュード6.8以上の地震が起きたり、ひずみ計で異常な地殻変動が観測されたりするなどした場合、巨大地震との関連について調査を始めたことを示す「調査中」というキーワードで情報が出され、専門家で作る「評価検討会」が検討を行います。

一方、千島海溝と日本海溝で「後発地震注意情報」の対象となっている領域では、科学的な観測結果・知見などが十分でなく、過去に起きた巨大地震のメカニズムが詳しくわかっていないため専門家による検討は行われません。

もう1点は「事前避難」の呼びかけです。

南海トラフ地震臨時情報では、プレート境界でマグニチュード8以上の地震が起きた場合に「巨大地震警戒」というキーワードで臨時情報が発表され、津波の到達までに避難が間に合わない地域の住民に対して1週間、避難の継続が呼びかけられます。

これに対し、日本海溝や千島海溝の知見は限られるため、「後発地震注意情報」では事前の避難の呼びかけはありません。

Q.今後の課題は?

A. 住民への周知と具体的な対策の継続。国は情報について「大規模地震の発生可能性がふだんより相対的に高まっているといっても、後発地震が発生しない場合のほうが多い」とはっきりと指摘しています。

こうした特性を利用する側(住民・企業・地域など)はよく理解して、具体的な対策につなげていくことが大切です。

一方、周知や理解を進める難しさはすでに国が運用を始めている「南海トラフ地震臨時情報」でも明らかになっていて、NHKが対象地域に行ったアンケートでは、住民への浸透が進んでいないと答えた市町村が8割近くに達しています。

住民の理解を得ながら事前の備えを進めるためにも、国と自治体が協力して繰り返し周知に努め具体的な対策を続けることが求められています。

あわせて読みたい

-

千島海溝・日本海溝巨大地震 被害想定 死者約19万9000人

国は千島海溝・日本海溝で巨大地震と大津波が発生すると、最悪の場合、死者19万人超と想定。一方、対策を進めれば被害は大幅に減らせるとしています。

-

「北海道・三陸沖後発地震注意情報」 1000人アンケート

「千島海溝」「日本海溝」やその周辺で、マグニチュード7クラスの地震が起きた場合にその後の巨大地震の発生に注意を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。アンケート調査の結果、情報の普及や理解が進んでいないことがわかりました。

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

津波が発生したら…その時どうする?

「大津波警報」や「津波警報」が発表されたら「直ちに高台などへ避難」です。津波警報や津波注意報で予想される津波の高さの違いや危険性、避難行動のポイントをまとめました。海外の地震(遠地地震)や火山噴火による津波の特徴も。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。

-

超高層ビル 長周期地震動対策の最新技術

東日本大震災で超高層ビルを大きく揺らした「長周期地震動」。地震の揺れを抑える最新の技術開発が進んでいる。通常ビルの「下」に設置することの多い免震装置を「上」の階に設置するもの。その効果やメリットは。私たちが出来る対策や備えは。