超高層ビル 長周期地震動対策の最新技術

2011年に発生した東日本大震災で、都心の超高層ビルを大きく揺らした「長周期地震動」。 その揺れを抑える技術の開発が進んでいます。 その最新技術とは、建物の「下」に設置することの多い免震装置を、ビルの「上」の階に設置するものです。 その効果は?メリットは?私たちは地震にどう備えればいいの? 技術開発の現場を取材しました。

2011年11月に放送されたニュースの内容です

目次

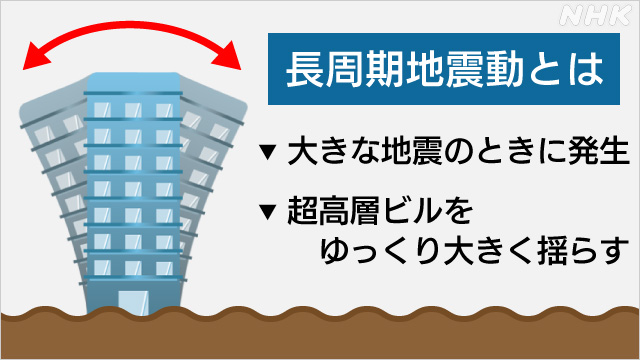

「長周期地震動」とは 東日本大震災でも

「長周期地震動」は大きな地震の際に発生し、震源から離れても揺れが衰えにくく、超高層ビルをゆっくりと大きく揺らすのが特徴です。

2011年の東日本大震災では、震源から遠く離れた東京や大阪の超高層ビルも大きく揺れて、揺れ幅は最大で2メートルに達し、エレベーターが止まったり、壁や天井が崩れたりする被害が出ました。

国の想定では、「南海トラフ巨大地震」で長周期地震動が発生すると、東京・名古屋・大阪の超高層ビルの揺れ幅は2メートルから3メートルに達し東日本大震災を上回ることもあるとされています。

ビルの揺れを抑える免震装置を「上」に

ビルの被害を減らすため、建設各社は、揺れを抑える技術の開発を進めています。

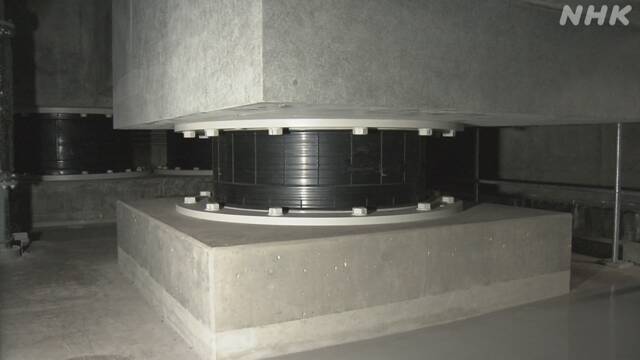

通常、用いられるのが、建物と地下にある基礎の間、いわば「下」に設置して揺れを抑える免震装置です。

しかし今回取材した新しい免震装置は異なる場所に着目していました。

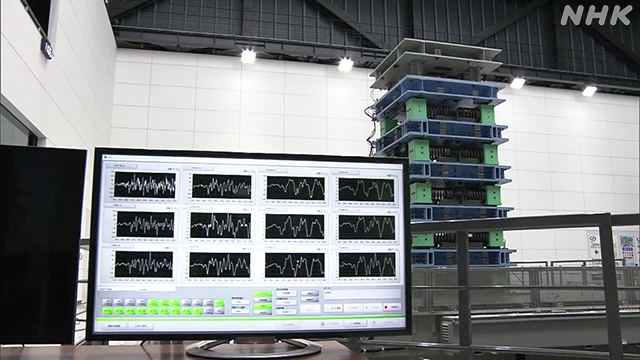

2022年9月、取材したのは、大手建設会社の実験施設。

東日本大震災など過去のさまざまな地震の揺れを再現することができます。

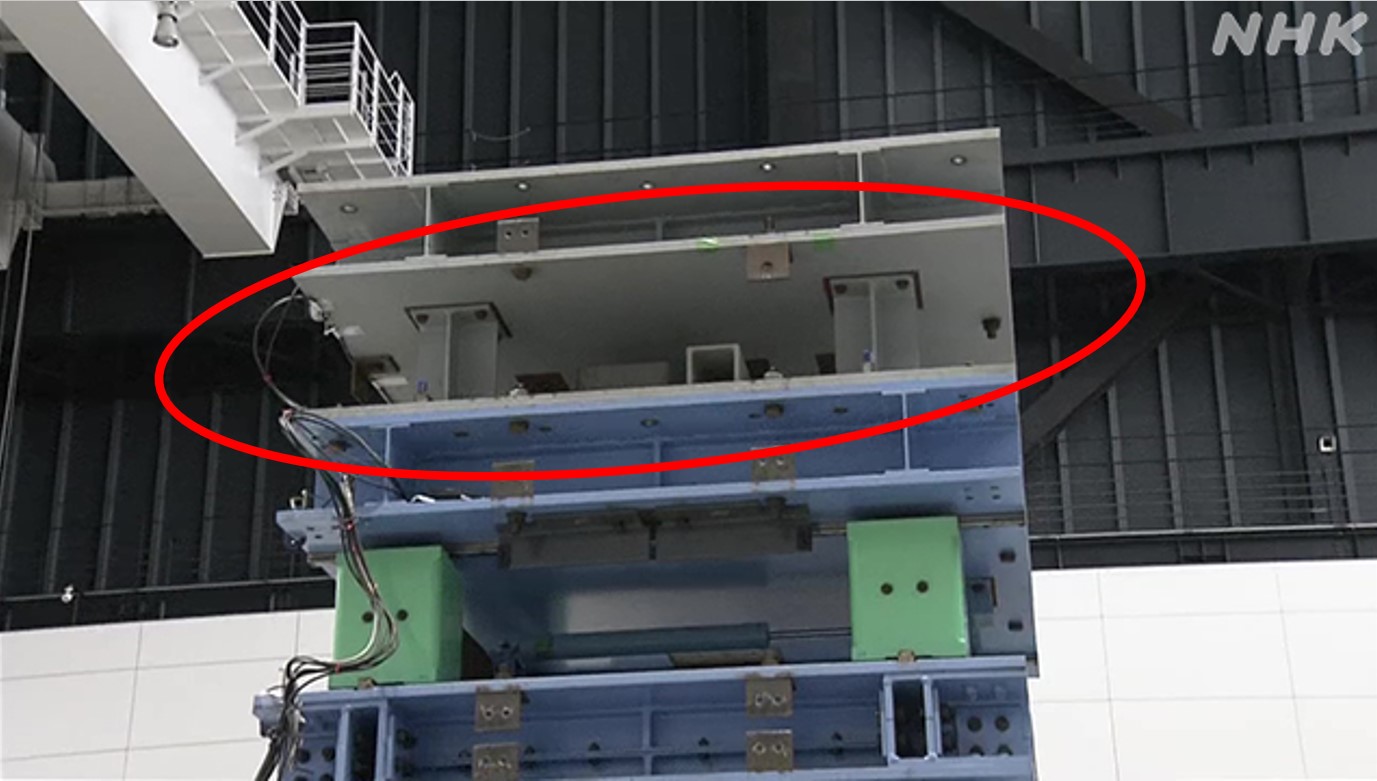

用意されたのは、高さおよそ4メートルのビルの模型。

建物の揺れ方などを調整することで、高さ100メートルのビルに見立てた実験を行うことができます。

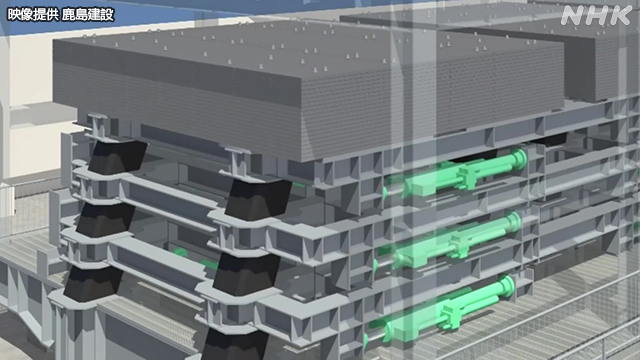

今回の技術の新しさは、通常は建物の「下」に設置する免震装置を、ビルの「上」の階に設置することです。

装置を上層階に設置すると、上の階が下の階の揺れを打ち消すように動きます。

実験では、上層階の揺れを3割余り軽減することが確認されました。

免震装置をビルの上層階に設置すると、揺れを抑える装置の設置台数を減らすことができ、建物のスペースを多く確保できるメリットもあるということです。

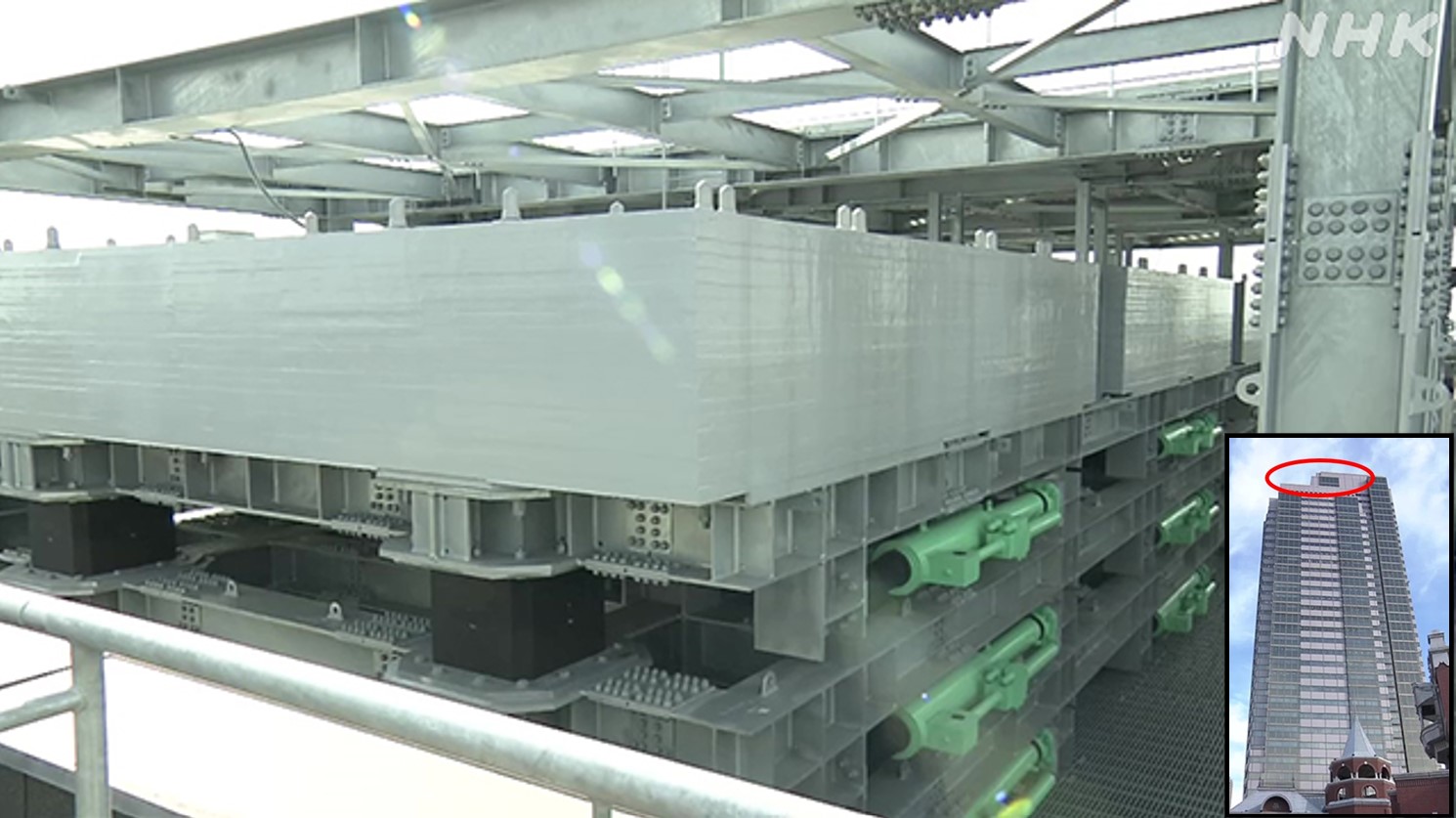

この技術は、2025年2月に東京・港区芝浦に完成予定の43階建ての超高層ビルに導入される予定で、新たな技術を使った免震装置は34階と35階の間に設置されます。

「超高層ビルは通常、上の階が大きく揺れるが、今回はその解消を目指した技術で、きょうの実験でも揺れの軽減を確認できた。特に都市部で超高層ビルが増える中、今後も対策に取り組みたい」

既存のビル 「継続使用」できるメリットも

揺れを「上」から抑える技術にメリットがあるとして、既存のビルに導入するところも出てきています。

そのひとつが東京・恵比寿のランドマーク、「恵比寿ガーデンプレイスタワー」です。2022年8月、地上40階建てのビルの屋上に、高さ7.5メートルの装置を3基設置する工事が完了しました。

装置の特徴は、積み上げられたゴムの上に、1基当たり重さ450トンの「おもり」が乗っていることです。地震が起きると、この「おもり」がビルの揺れを止める方向に動き、揺れを打ち消す仕組みになっています。

東日本大震災の時と同じ揺れでシミュレーションした結果、ビル全体の揺れの大きさを半分に、揺れの継続時間も大幅に抑えることができたということです。

屋上で地震対策をするメリットは、ビル内部の工事が必要なく、工事をしながらビルの使用を続けられることだといいます。

「超高層ビルは大勢の人が集まって活動する重要な社会インフラで、いざという時の防災拠点にもなる。東日本大震災以降、長周期地震動対策のニーズは大きく高まっていて、これまで以上に高性能・高効率の装置の開発を進め、皆様が安心してすごせる建物を増やしていきたい」

なぜ超高層ビルの対策が必要か?

なぜ、こうしたビルの揺れを抑える対策は必要なのか。

まず、室内の安全性を少しでも高めることができるためです。

長周期地震動でビルが大きく揺れると、固定していない家具が転倒したりオフィス機器が移動したりして人がけがをするおそれがあるとされています。

そうした被害を、少しでも減らそうというのです。

さらに、「業務継続」の観点からも重要だといいます。

専門家によりますと、巨大地震の長周期地震動では、ビルを継続して使用するのが難しいような被害が発生する可能性もあります。

その場合、オフィスビルに入る企業の業務の継続に支障が出るおそれもあります。そうした事態にならないよう、先手を打って「揺れを抑える」対策をしているのです。

全国で増える超高層ビル 室内対策ポイントは?

超高層ビルは、東京都内を中心に年々増加しています。

国土交通省によりますと、高さ60メートルを超える超高層ビルは全国に数千棟あり、都内では高さ200メートルを超えるオフィスビルの建設も相次いで予定されています。

また、不動産調査会社「東京カンテイ」によりますと、去年の時点で20階以上のタワーマンションが全国に1427棟に上り、このうち3割余りは東京に集中しているということです。

地震工学が専門の工学院大学の久田嘉章教授は、超高層ビルの長周期地震動対策が、ますます重要になっていると指摘します。

「超高層ビルは構造上、大きくゆっくり揺れる造りになっていて、揺れを抑える装置がないと『共振』という現象で揺れがどんどん大きくなる可能性がある。揺れを抑える対策は長周期地震動に対して非常に有効で、構造被害を減らしてその後の復旧を楽にするという効果も期待できるため、今後も対策を進めていくことが必要だ」

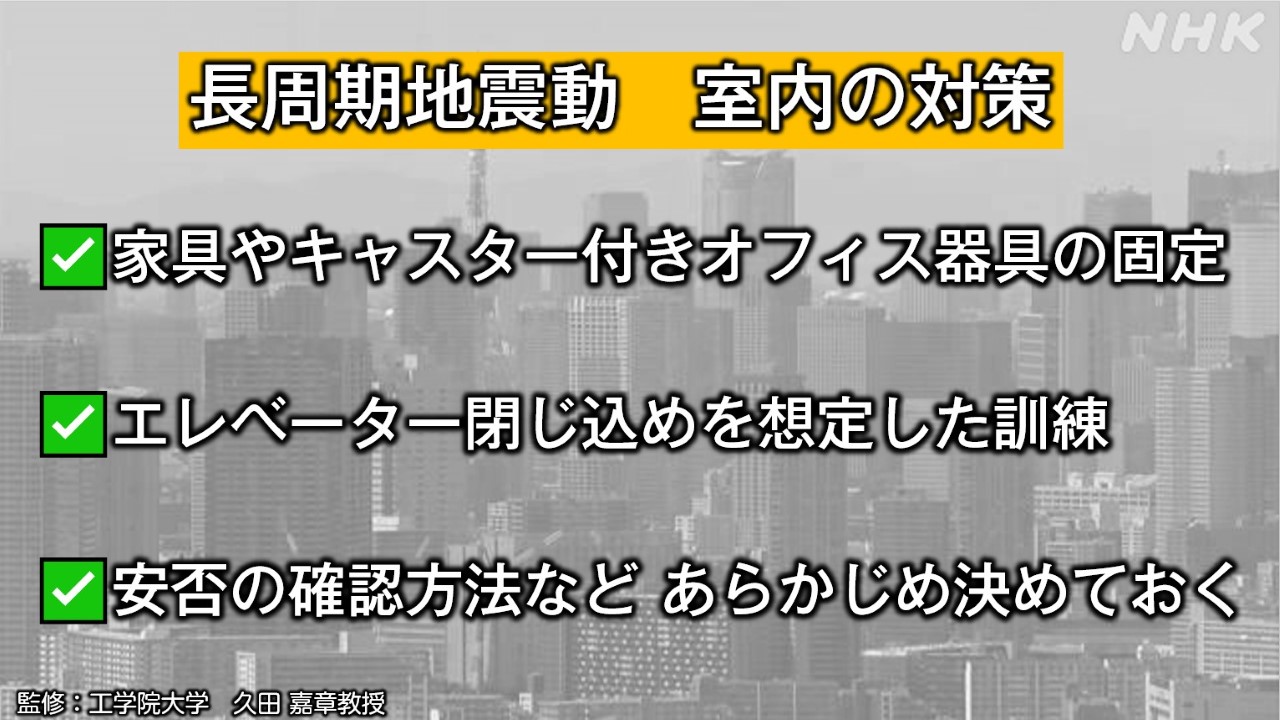

一方、南海トラフの巨大地震など大きな地震が起きれば、対策が行われていても超高層ビルがゆっくりと大きく揺れることに変わりなく、室内の対策は必須だとしています。

長周期地震動、室内での対策のポイントです。

✅家具やキャスター付きオフィス器具の固定する

✅エレベーター閉じ込めを想定した訓練をする

✅安否の確認方法などをあらかじめ決めておく

「特に高層階では消防などの助けがすぐには期待できず、自分たちだけで助け合うしかない状況に陥る可能性がある。事前の対策で被害を大きく減らすことは可能で対策を進めてほしい」

対策はハードとソフトの「両輪」で

超高層ビルの揺れを防ぐ技術開発は各社で進められ、高い効果も期待されます。

一方、専門家が指摘するように、揺れが「ゼロ」になるわけではない点も大切です。専門家はいざ巨大地震が起きれば、「家具の転倒やエレベーターの閉じ込めは必ず起きる」と強調していました。

技術による「ハード対策」を着実に進めるとともに、企業や個人が「ソフト対策」を進めていくことも必要なのだと、取材を通じて感じました。

社会部 災害担当記者 内山裕幾

あわせて読みたい

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

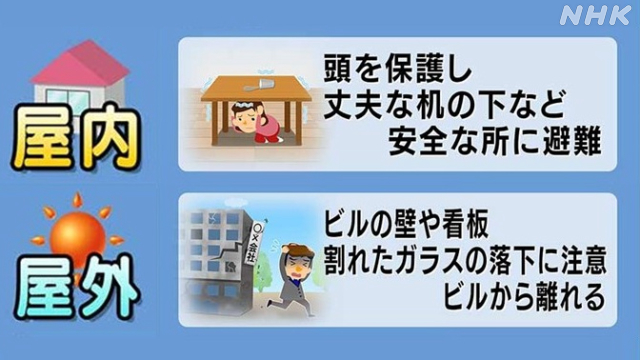

地震発生時の行動 安全を守る方法をイラストでわかりやすく

南海トラフ巨大地震や首都直下地震、活断層の地震など地震多発国の日本。屋外にいる場合、室内にいる場合、どう行動し身の安全を守ればいいのか。知っておきたいポイントをイラストで。

-

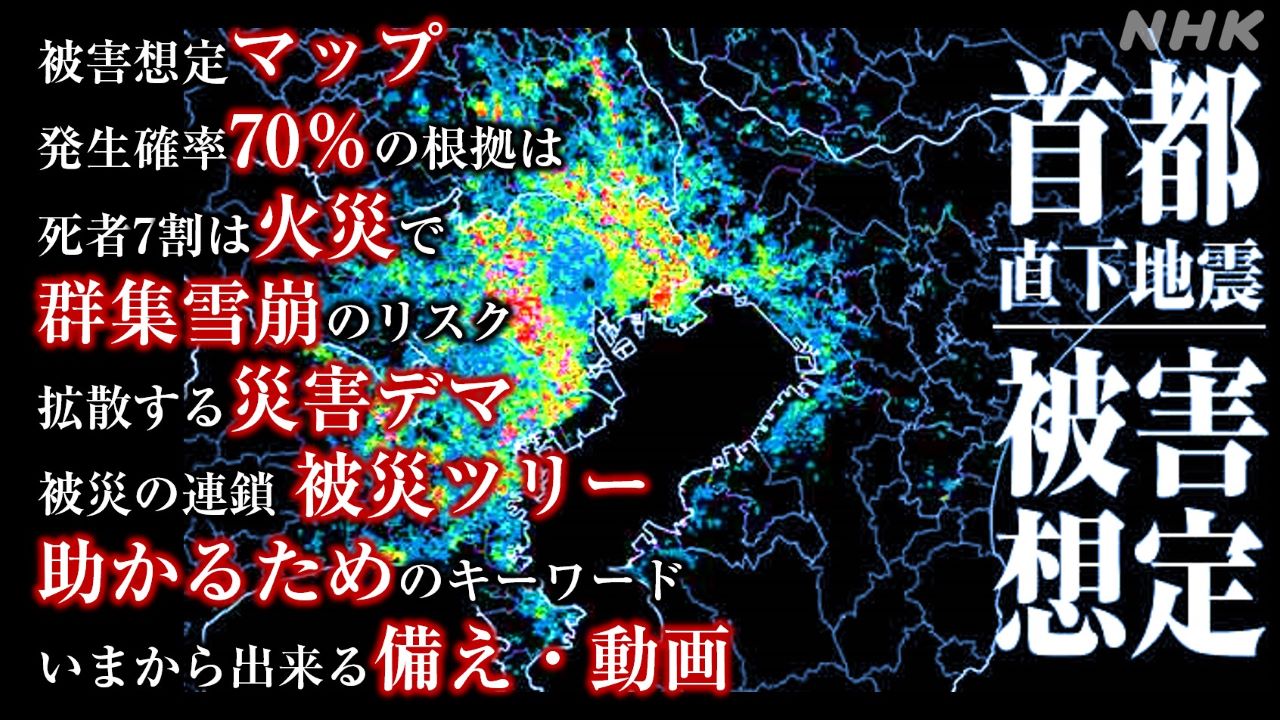

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

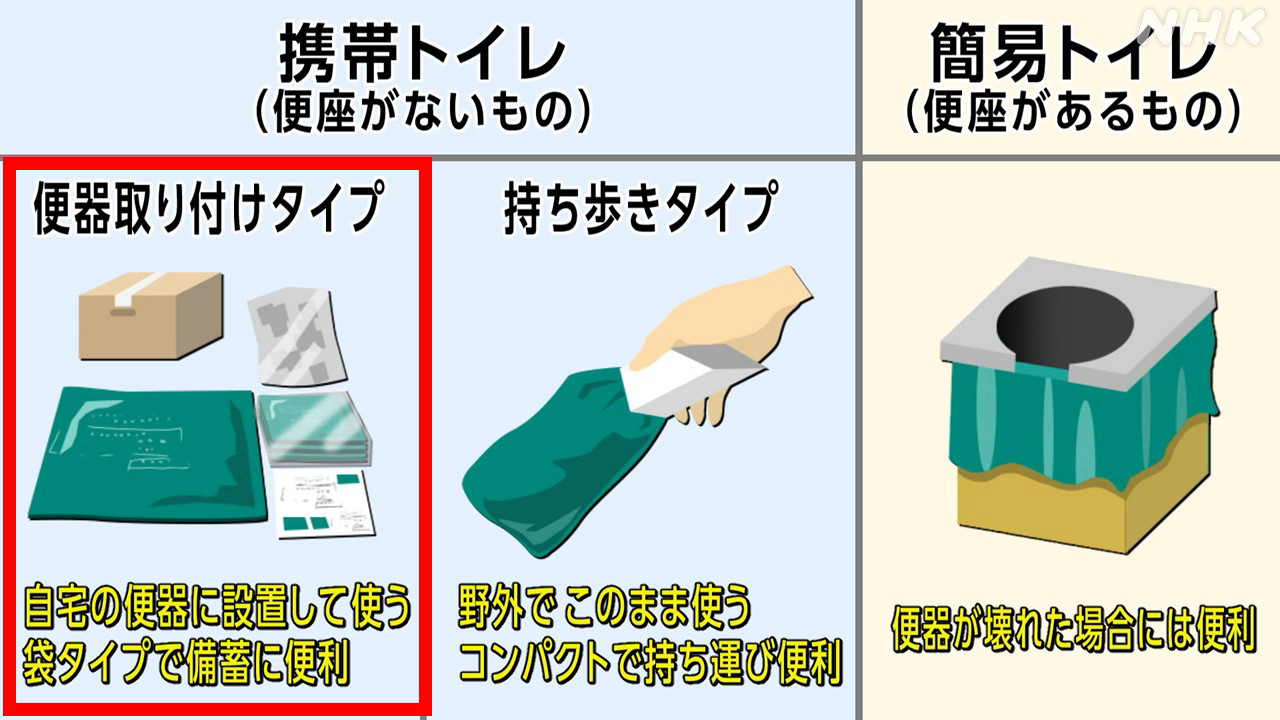

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

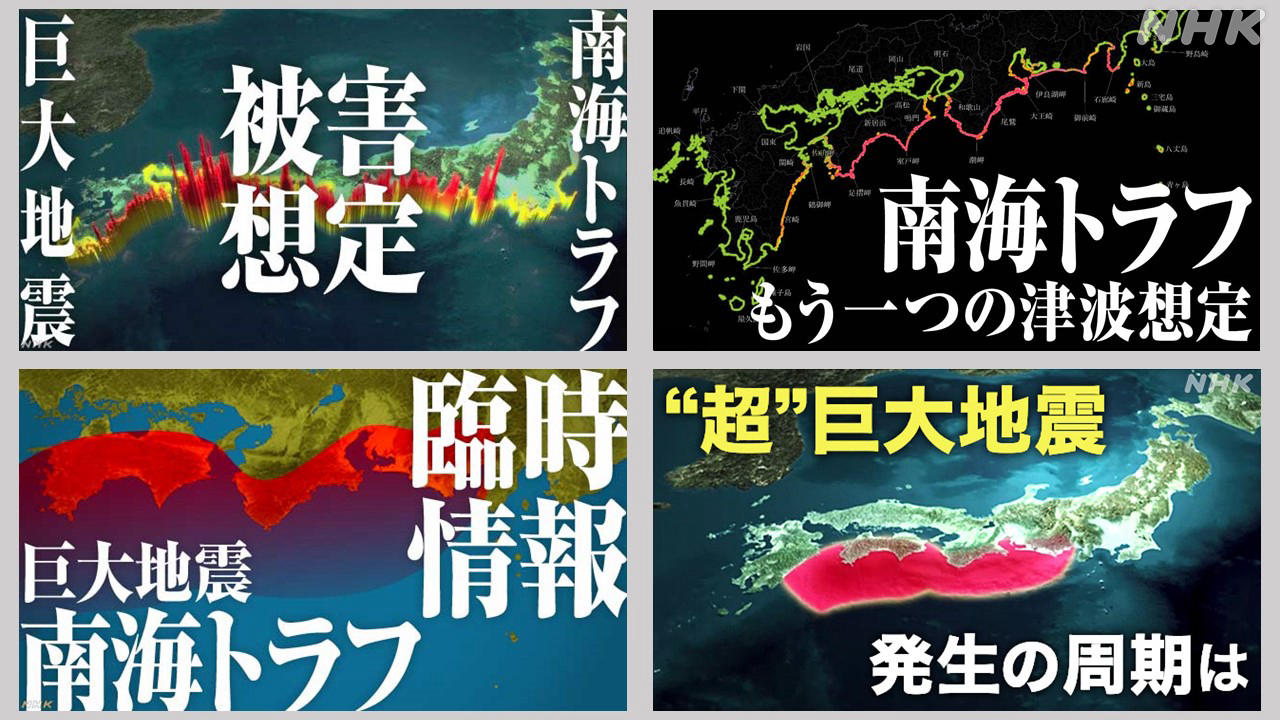

「南海トラフ巨大地震」被害想定は?臨時情報は?

南海トラフ巨大地震、南海トラフ地震臨時情報とは何か。被害想定や発生のリスク、対策や備えについて特集記事をまとめました。