災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

災害に備えて『備蓄』が必要。知っていても、何を、どれくらい備蓄すればいいかわからない人も多いと思います。そんな人のために、これだけは備えてほしいもの、そして、無理なく備蓄するためのコツをまとめました。

各局防災関連ニュースなどで紹介

目次

備蓄のコツ「ローリングストック」

専門家などが薦める、無理のない備蓄のコツ。それは「ローリングストック」です。ふだんから日持ちのする飲み物や食糧、それに日用品を多めに買い置きしておき、賞味期限が近づいたものから使って、その分を買い足していく方法です。必要な量を無理なく備蓄することができます。

備蓄の基本は「水」と「食糧」

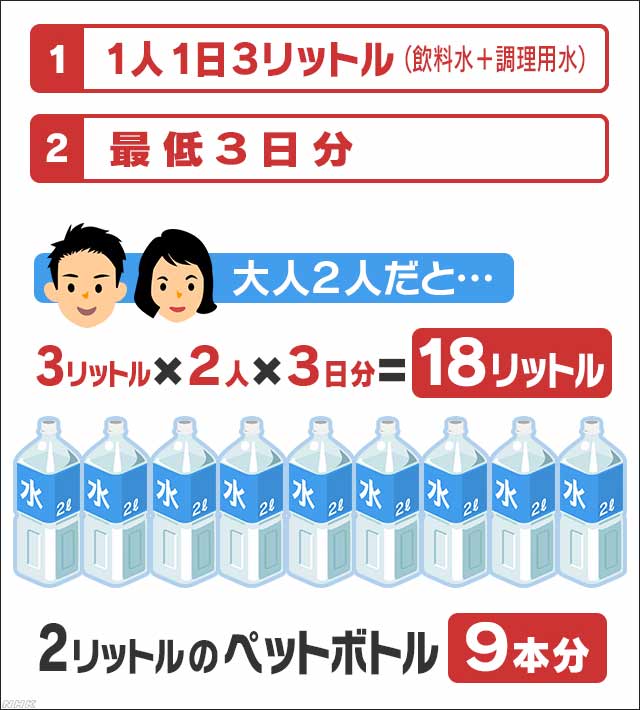

まず、大切なのは「水」と「食糧」。備蓄しておく量は最低3日分ですが、望ましいのは1週間分程度とされています。1週間分の水や食べ物、日用品を備蓄しておくことは大変ですが、「ローリングストック」で、必要な量を備えましょう。

水

水だけでなく、お茶や清涼飲料水など、ほかの飲み物も合わせて必要な量を確保してもいいそうです。最近は賞味期限が5年~10年の長期保存用の水も販売されていて、組み合わせて備蓄することもできます。

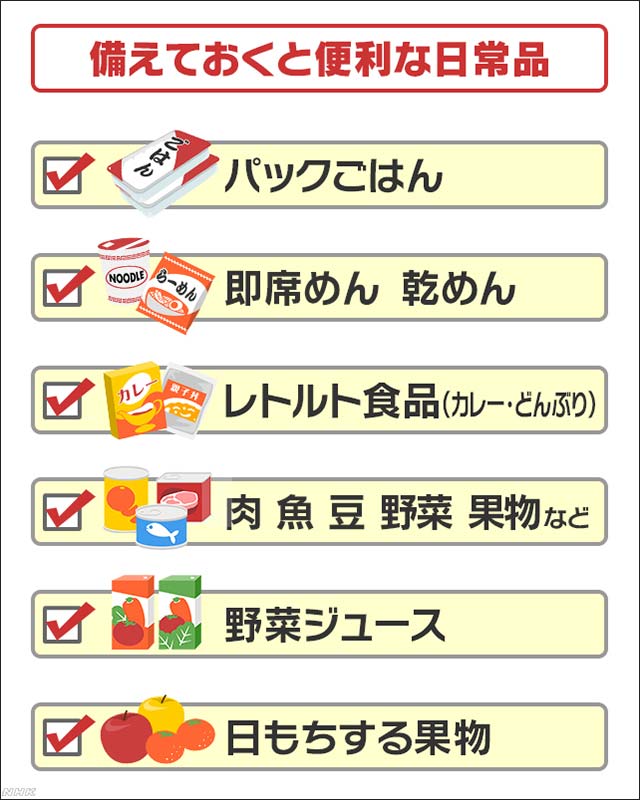

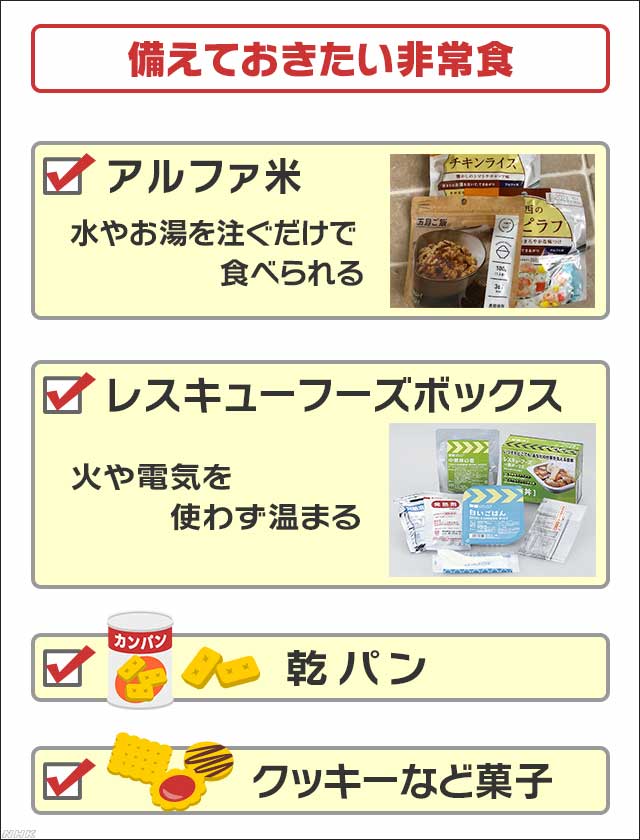

食料

ふだん使う日常の食品をうまく組み合わせて必要な量を確保しましょう。ただ、災害直後は調理ができないこともあるため、火を使わなくても調理できる非常食も準備しておくと、いざというときに便利です。

災害時の食事は炭水化物に偏りがちになります。肉や魚、野菜など、必要な栄養を取れるように缶詰や野菜ジュースを備えておくことがおすすめです。

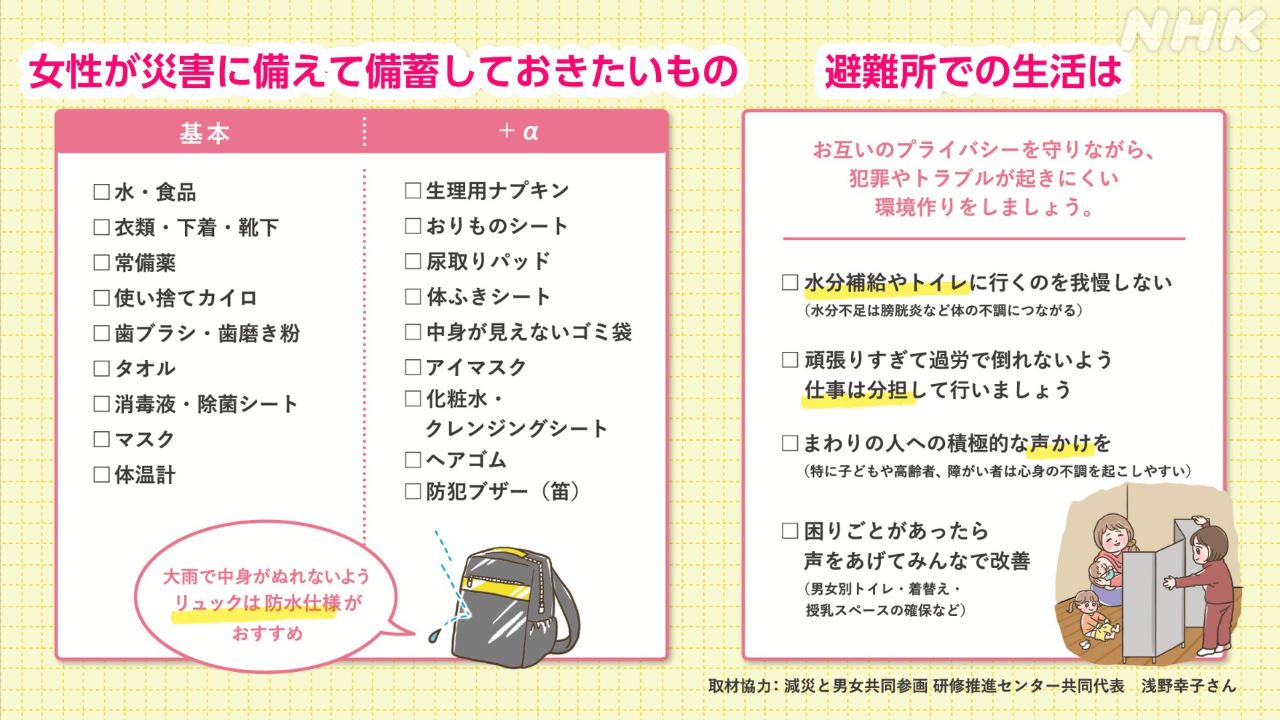

女性が備蓄しておきたいもの

✅生理用ナプキン

災害によるショックやストレスなどで生理不順になる可能性も。まだ来ないはず、と油断せずに用意しておくと安心です。

✅おりものシート

下着を替えられない状況でも、汚れを防いで清潔に保てます。

✅尿取りパッド

ふだんと異なる避難生活で、失禁や尿漏れが起こりやすくなることも。

✅化粧水・クレンジングシート

プライベート空間が少ない避難所では、化粧ができることは大切なこと。クレンジングシートは水が使えない時でも役立ちます。

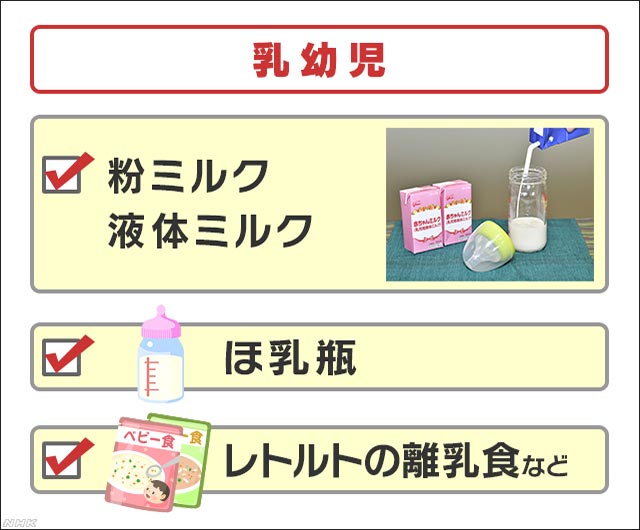

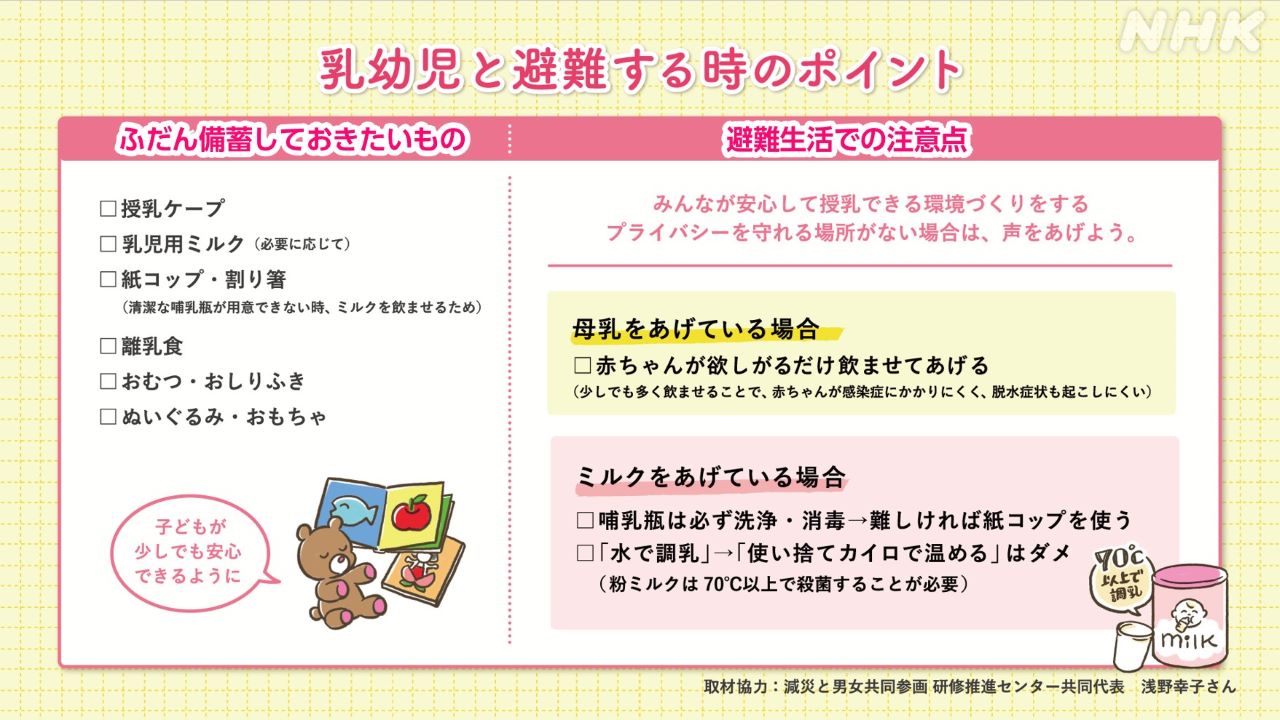

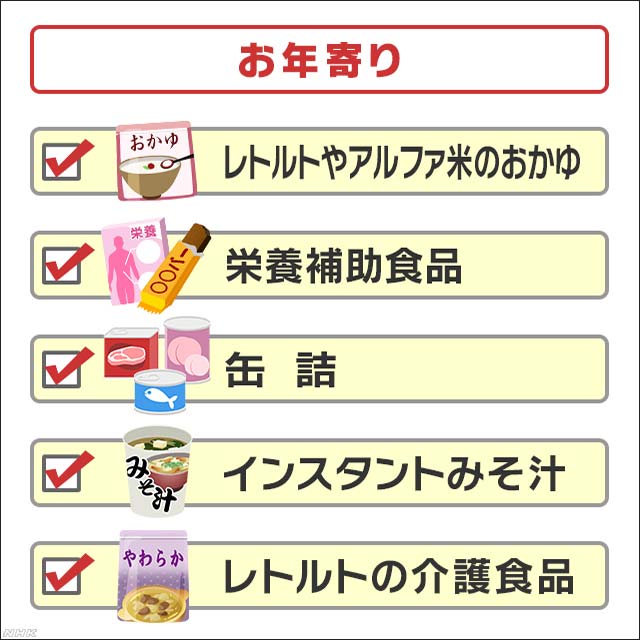

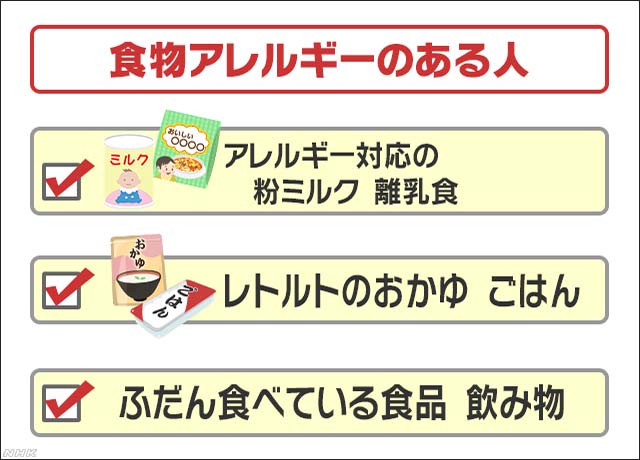

乳幼児やお年寄り 慢性疾患 アレルギーのある人

ミルクや離乳食、アレルギー対応食などは災害時に手に入りにくくなります。このため、みずから必要な量を備蓄しておくことが大事です。こうした食品は、災害後の供給状況を考えて2週間分の備蓄が望ましいとされています。

困ったときの相談窓口

特殊な食品については災害時の相談窓口もあります。

「特殊栄養食品ステーション」

日本栄養士会災害支援チーム

電話03-5425-6555(災害時のみ)

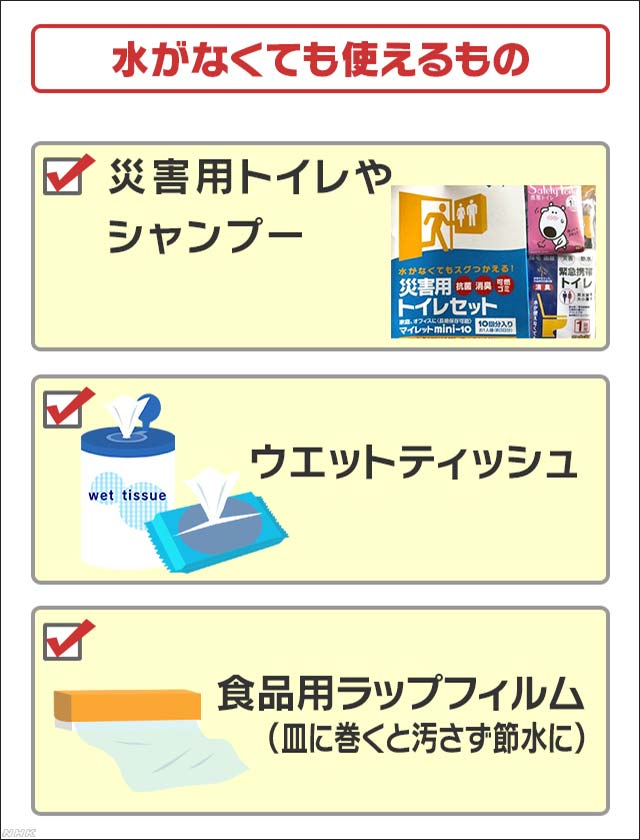

ライフライン復旧までの生活は?

生活用水

断水するとトイレの水も使えません。生活用水を備えておくことも必要です。

お風呂の水を抜かずにそのまま生活用水に使う方法もがあります。ただ、小さいお子さんがいる家庭では転落して事故につながるおそれもあるので注意してください。

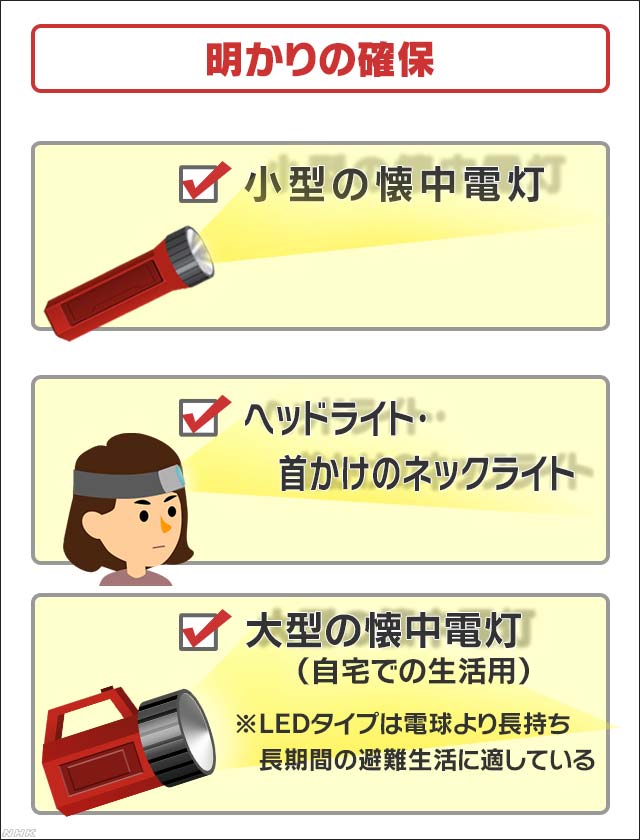

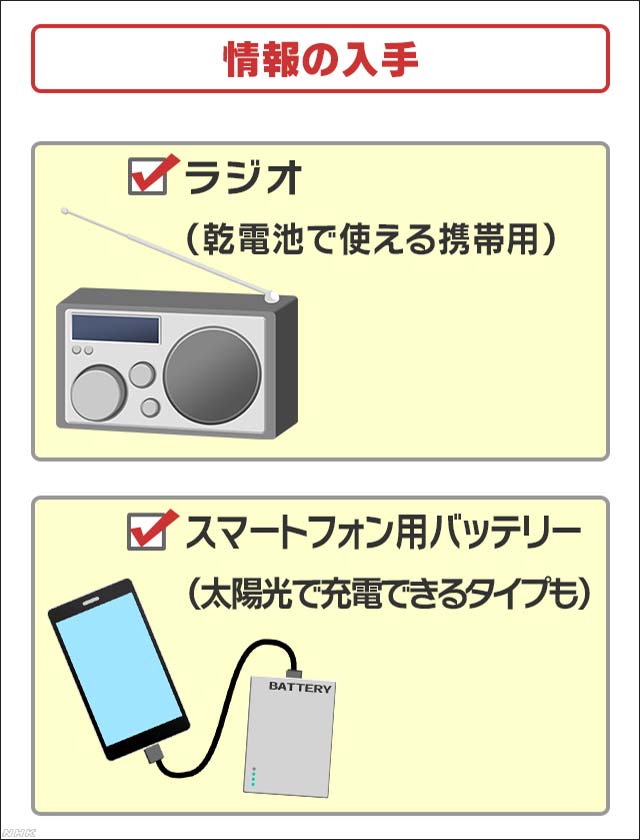

停電対策

電気が使えないと「明かり」がなくなるだけでなくテレビやスマートフォンが使えず「情報」も入手しづらくなります。2018年北海道で震度7を観測した地震では広い地域で停電しました。

※懐中電灯の上に水を入れたペットボトル載せると室内灯に。

参考「つくってまもろう」

ガス

大規模な災害では、ライフラインのうち復旧で最も時間がかかるのはガスだといわれています。温かい物を口にするため、調理器具を用意することも大切です。

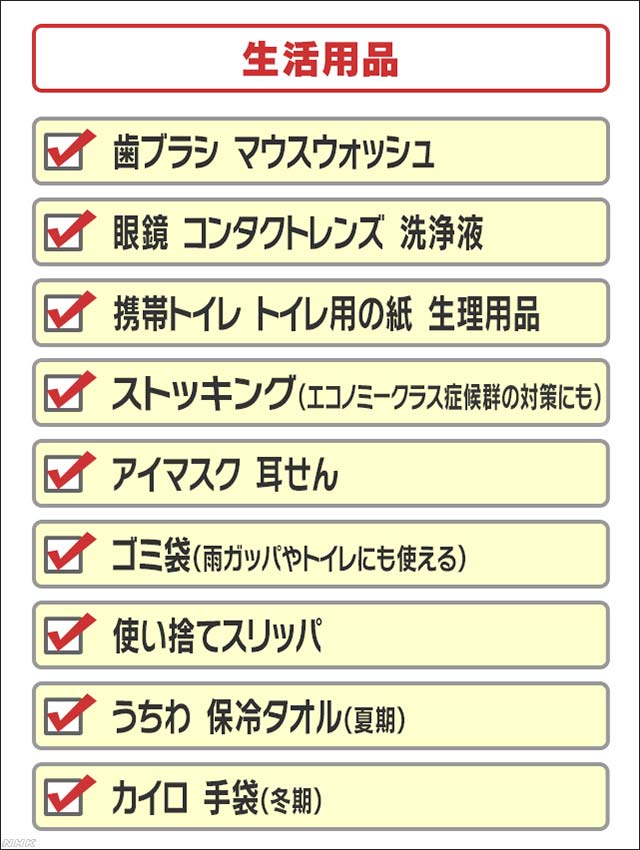

避難所生活で必要な物

最後に、避難所の生活に備えて準備しておくと便利なものをまとめます。日常に使うものは、いつもより多めにストックしておいて、できれば非常用持ち出し袋にまとめておくと、いざというときに役立ちます。また、ほかの人と共有しにくいものは、優先して備えておくことがポイントです。

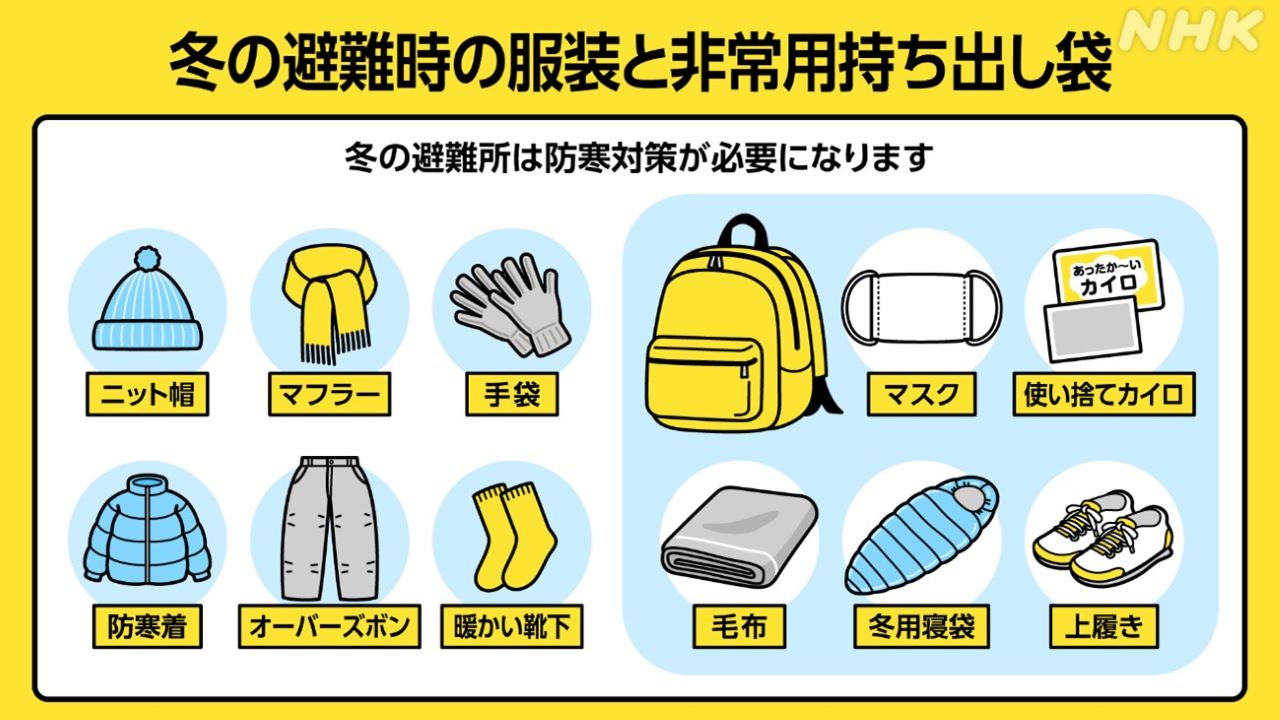

低体温症を防ぐ 冬の非常用持ち出し袋と服装は

冬の場合は『低体温症』のリスクが高まります。低体温症とは、体の中心温度(深部体温)が35度以下に低下した状態を指します。さまざまな身体機能が維持できなくなり、最悪の場合、命を失うことも。リスクを防ぐために、寒くなってきたら非常用持ち出し袋に防寒対策グッズを加えておきましょう。

✅使い捨てカイロ

体を暖めることができる『加温』グッズは用意。手足の先よりも首の後ろや脇下など血管が集まっている場所をあたためましょう。低温やけどのおそれがあるため、カイロは直接肌にあてないこと。寝る時には使用しないでください。

✅マスク

感染症対策だけでなく、顔の保温効果もあります。

✅上履き

避難所が体育館の場合、床の温度が0℃近くになることもあります。

✅毛布・冬用寝袋

冬の避難所は寒く、防寒対策が不十分だと、夜は眠れない可能性があります。寝袋はあたたかい冬用のものを準備しておきましょう。

✅避難時の服装について

帽子や手袋、靴下まで厚手のものを着装し、頭からつま先まで、熱が逃げる場所をなくすように『保温』を心がけましょう。

(取材協力:日本赤十字北海道看護大学 根本昌宏 教授)

あわせて読みたい

-

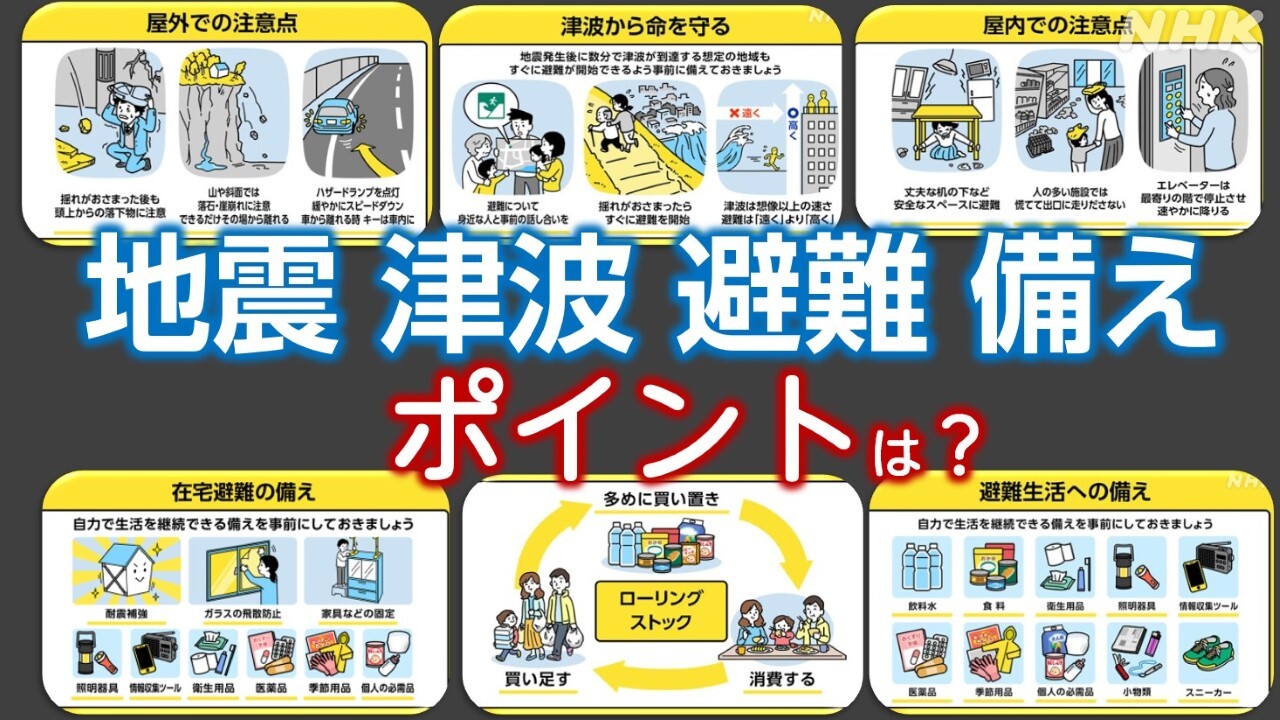

地震・津波 発生時や備えのポイント イラスト解説

突然の地震や津波などの災害から身を守るには・・・避難生活で必要になる備蓄品、防災グッズは。その時、そして今から備えておいてほしい対策のポイントをイラストでまとめました。自分自身で保存、大切な人ともシェアしてほしいです。

-

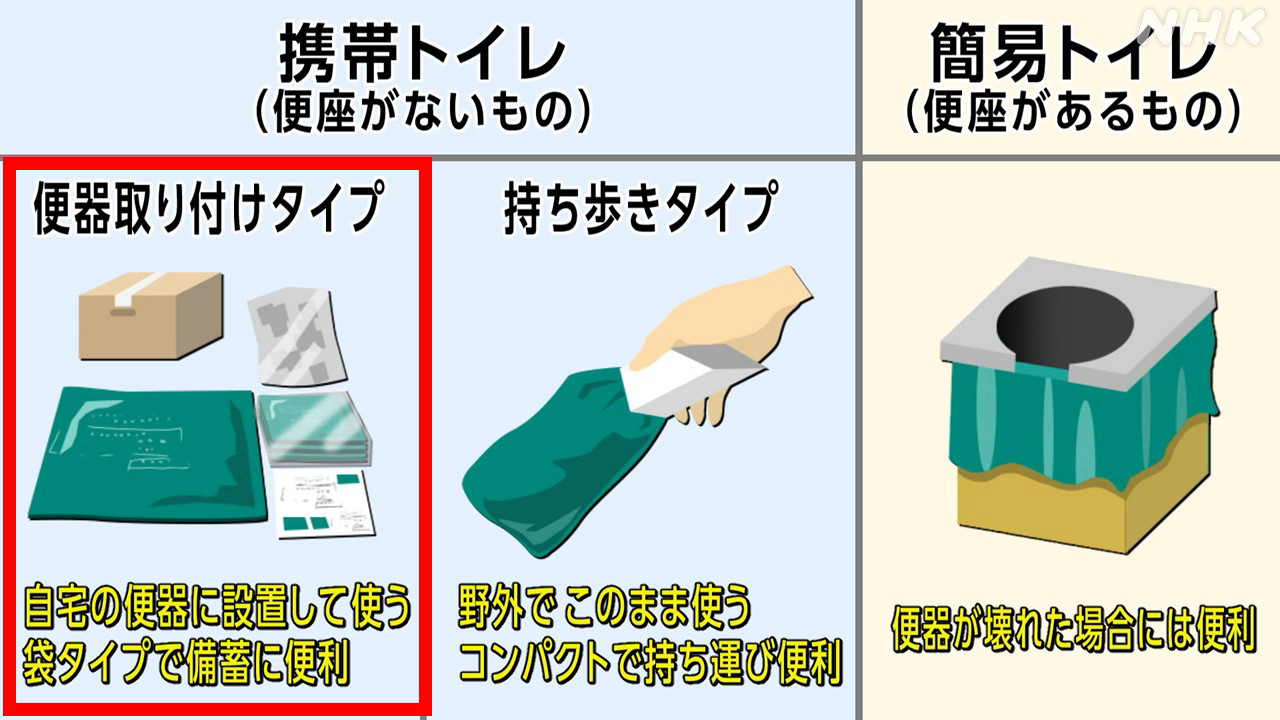

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

防災は日ごろのちょっとした知恵や工夫で!

防災や災害の備えと言うと手が出しにくい…そんなことありますよね。ただ、日常の行動の中にちょっとした知恵や工夫を入れることで簡単にできる防災が。防災のコツ、ふだんの生活や行動の中にとりいれてみてはいかがでしょうか。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

災害時のトイレ不足 水が流せない…簡易トイレの作り方と注意点

地震などの災害で断水しトイレの水が流せない…地震で壊れてトイレが不足している…。そんなときに自分たちで簡易なトイレを作る場合のポイントです。

-

停電したら…スマホは?ライトは?何に注意する?

突然の災害や電力不足で停電したら…スマートフォン、懐中電灯などのライトの便利な使い方、ロウソクや発電機、ストーブ、ガスコンロなどの使用上の注意点です。

-

好きなもの、もうひとつ 誰でもできる備蓄のヒント

地震や大雨、台風などの災害に備えて必要な備蓄品。簡単なことから備蓄を進めるコツがあります。身近な備蓄のヒントやポイントです。

-

寒い避難所対策・車中泊 低体温症とエコノミークラス症候群予防

冬におきた能登半島地震。寒さの中の災害で避難所や停電した自宅で生活、車中泊も…。服装やエコノミークラス症候群予防。災害関連死を防ぐため、少しでも体調を崩さずに過ごす注意点について解説します。

-

阪神・淡路大震災とは 最大震度7の直下型地震 近代都市を襲った被害と教訓

阪神淡路大震災は1995年1月17日午前5時46分に淡路島北部を震源に発生したマグニチュード7.3の大地震(兵庫県南部地震)による大災害です。最大震度7の揺れと建物倒壊、大規模火災などで死者は6434人に。活断層による地震の被害や教訓をまとめました。

-

災害切迫時「これだけはやってほしい」対策イラスト集

NHK防災これだけは。大雨・台風・猛暑・大雪…災害切迫時から復旧までNHKで災害担当をしている記者が伝える、せめて「これだけは」やってほしい対策のポイントを画像でまとめました。

-

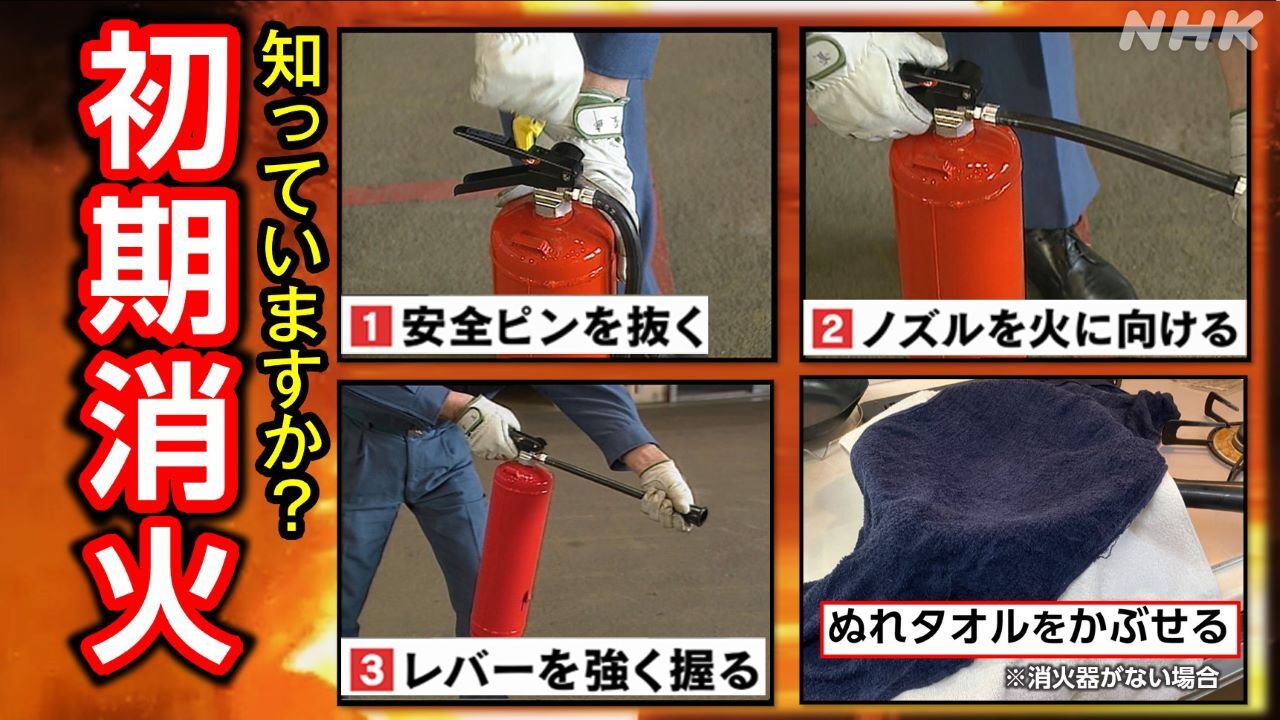

火災の初期消火 消火器の使い方・消火器ない場合はどうする?

「初期消火」は炎が小さい時に火事を消し止めることです。特に屋内や自宅の室内での出火の場合は火事の拡大を防ぐために非常に重要。消火器の使い方、ない場合は濡れタオルでも…。ポイントや注意点、住宅用火災警報器の点検方法をまとめました。