日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…想定される大地震に私たちはどう備えればいいのか。地震関連の特集記事をまとめています。バナーからそれぞれ詳しい記事に移動できます。

過去に放送されたニュースや番組の内容をまとめた記事です

目次

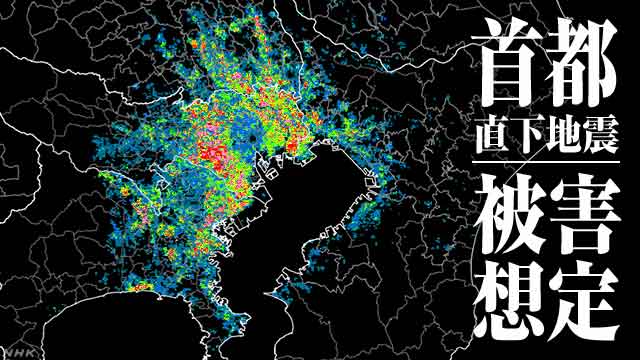

「首都直下地震」のリスク

首都直下地震 国の被害想定 死者約2万3000人(2019.11.25)

国は、首都直下地震が起きると、最悪の場合、死者はおよそ2万3,000人、経済被害はおよそ95兆円に達すると想定しています。一方で、建物を耐震化して火災対策を徹底すれば死者を10分の1に減らせる可能性があります。末尾にお住まいの地域が詳しく見られる『被害想定マップ』を掲載しています。

首都直下地震「今後30年で70%」の根拠は(2019.11.25)

国の想定では最悪の場合、死者2万3,000人、経済被害は95兆円に達すると言われる首都直下地震。今後30年間に70%の確率で起きると言われています。本当に起きるのか。想定の根拠は何か。対策を進めるうえでも知っておくべき重要な話です。

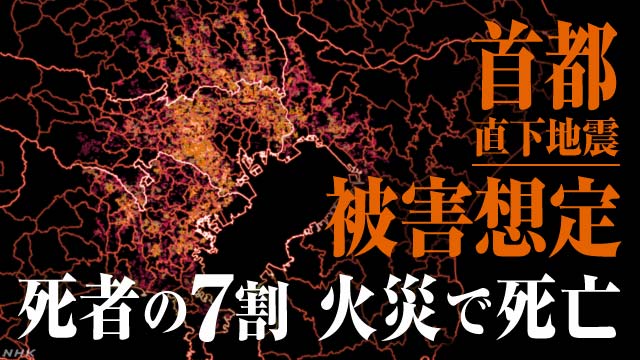

首都直下地震 死者の多くは火災で(2019.11.25)

国の想定で今後30年以内に70%の確率で起きるとされている首都直下地震。約2万3,000人と想定される死者のうち、7割にあたる1万6,000人が火災によるものです。なぜ火災のリスクが高いのでしょうか?

首都直下地震 助かるためのキーワード(2020.01.15)

国の想定では今後30年以内に70パーセントの確率で起きると予測されている首都直下地震。漠然と恐れるのではなく、どんなことが起こりえるのかを知っておくことが命を守ることにつながります。4つのキーワードと、内閣府の被害想定をもとに「発災後どんな被害・影響がいつまで続くのか」をまとめました。

“災害デマ”はなぜ拡散するのか 「善意」が被害を拡大させる(2019.12.19)

災害時に必ず流れるデマや根拠のないうわさ。首都直下地震が起きると、近年にない深刻な事態につながるおそれがあると専門家は指摘します。SNSの発達で「拡散」のスピードが、かつてなく速くなっていることも原因です。“災害デマ”は、なぜ拡散するのか。理解するためのキーワードは、「不安」、「怒り」そして「善意」です。

帰宅困難者「群集雪崩」の危険(2019.12.02)

東日本大震災で社会問題になった帰宅困難者。実はこの帰宅困難者に命の危険が及ぶケースがあることがわかってきた。専門家は帰宅困難を「ただ家に帰るのが難しい問題」ではなく、人が折り重なって倒れる「群集雪崩」の危険があると警鐘を鳴らしている。首都直下地震では、最大800万人にものぼると予測される帰宅困難者。それでも、あなたは家に帰りますか?

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機(2019.12.06)

「これは、日本の“地獄絵図”に近い」。長年、災害を研究する専門家は、あるものを見てつぶやきました。今回、NHKが初めて作った首都直下地震の“被災ツリー”です。あぶり出された被害は2000以上。「未治療死」や「住宅難民」、それに「財政破綻」まで。作成の過程で見えてきたのは、地震からなんとか生き延びたあなたを次々と待ち受ける3つの大きな危機でした。

“首都直下地震” その時、どこにも住めない!?(2019.04.08)

もし、あなたの住む街を大地震が襲い、自宅が壊れてしまったとしたら…代わりに住む家をイメージできますか。「プレハブの仮設住宅」「賃貸のアパートやマンション」がある?“どこにも住めなくなる”なんてありえない?今後30年以内に70%の確率で起きるとされる首都直下地震。地震後の住まいについて取材を進めていくと、このままではそれが現実となる可能性が浮かび上がってきました。なぜなのか、そして対策はあるのでしょうか。

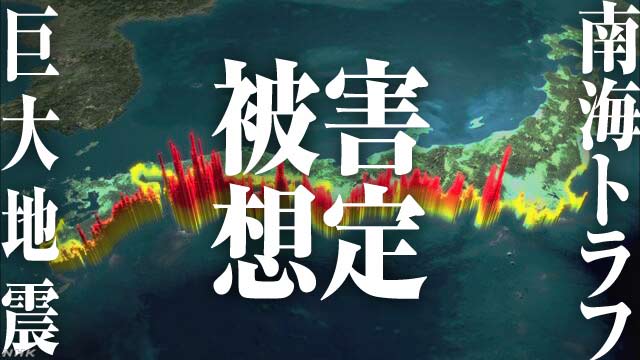

「南海トラフ巨大地震」のリスク

南海トラフ巨大地震 被害想定 死者32万人超(2019.04.08)

国は、南海トラフの巨大地震が起きると、最悪の場合、死者は32万人を超え、経済被害も220兆円を超えると想定しています。一方で、対策を進めれば被害を大幅に減らせる可能性があります。

南海トラフ もう一つの津波想定(2020.03.09)

南海トラフ巨大地震で最大クラスの地震が起きた場合、津波の高さは九州~東海の広範囲で10メートル以上、高いところで34メートルと想定されています。一方、これとは別に2020(令和2)年1月に公表されたのが「30年以内に津波に襲われる確率」。10メートル以上の津波に襲われる確率は高知県や三重県の高いところで「6%以上26%未満」となりました。一見低いようですが、実は「高い」確率だといいます。こうした想定どう受け止めたらいいのでしょうか。

南海トラフ巨大地震 臨時情報とは?(2019.04.08)

「南海トラフで巨大地震が発生する可能性が高まった」という臨時情報が出た場合の対応について、政府の中央防災会議は令和元年(2019年)5月、国の防災計画に盛り込みました。津波からの避難が間に合わない地域では、あらかじめすべての住民が避難し、期間は「1週間」としています。

「スーパーサイクル」 “超”巨大地震の周期(2021.03.11)

東日本大震災の発生で、地震や津波の想定は大きな見直しを迫られました。過去の痕跡の調査から浮かび上がってきたのは、数十年から100年単位で起きる大地震の周期とは別に、広域に甚大な被害をもたらす“超”巨大地震ともいえる地震が数百年単位で起きる、「スーパーサイクル」という周期の存在です。日本の沿岸各地に存在し、しかも、切迫しているおそれのある場所も見えてきています。

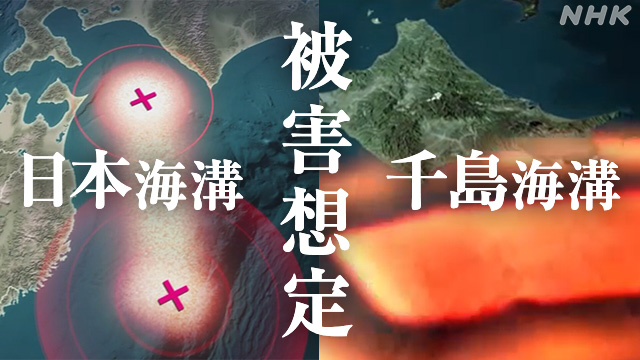

「千島海溝・日本海溝」のリスク

千島海溝・日本海溝 被害想定 死者約19万9000人(2021.12.28)

北海道から岩手県にかけての沖合にある「千島海溝」と「日本海溝」で巨大地震と津波が発生した場合の国の想定では、最悪の場合、死者は10万人から19万9000人に達し、影響は全国に波及するとしています。その一方で、対策を進めれば被害は大幅に減らせるとしています。

北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表されたらどうする?

「千島海溝」と「日本海溝」で巨大地震の可能性がふだんよりも高まったとして発表されるのが「北海道・三陸沖後発地震注意情報」です。いったいどんな情報?どんなときにどう発表されるの?どうすればいい?Q&A方式でまとめました。

東北沖「震源域取り囲むように地震活発」警戒継続を(2021.03.19)

東日本大震災の発生から10年を超えましたが、マグニチュード9.0の巨大地震の影響は、今も続いています。専門家の分析では、震源域を取り囲むように地震活動がなおも活発な地域があり、特にプレートが沈み込んでいる「日本海溝」の外側では、地震の頻度が巨大地震前の10倍以上になっているところもあるということです。専門家は「地震活動が活発な状態は長い期間続くことが考えられ、強い揺れや津波への警戒を続けてほしい」と呼びかけています。

「全国地震動予測地図」と「活断層」

地震動予測地図 震度6弱以上 各地のリスク(2021.03.26)

政府の地震調査委員会は今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示した予測地図を公表しています。自分の住む地域のリスクを把握し、防災対策を取ることが重要です。

内陸直下「活断層」による地震に警戒を(2022.01.17)

日本では「阪神・淡路大震災」や「熊本地震」など、内陸の直下にある活断層でも大地震が発生し、局地的に甚大な被害をもたらしてきました。政府の地震調査研究推進本部は、全国の活断層で地震が発生する危険度を、「S」や「A」などの4段階に「ランク分け」したうえで警戒を呼びかけています。

日本海側 海陸断層」が多数存在(2021.04.22)

津波のリスクには到達するまで時間の短さもあります。特にそのリスクが高い日本海について、国の研究プロジェクトが、新たな調査結果を取りまとめました。津波を引き起こすおそれのある断層は合わせて185あり、地震直後に津波が到達する「海陸断層」も多数あるとしています。

「事前の備え」のポイント

災害に遭う前に 備蓄のコツ(2019.07.25)

災害に備えて『備蓄』が必要。知っていても、何を、どれくらい備蓄すればいいかわからない人も多いと思います。そんな人のために、これだけは備えてほしいもの、そして、無理なく備蓄するためのコツをまとめました。

今すぐできる!家の中の地震対策をイラストで(2022.05.01)

地震が多く発生する国、日本。世界の地震の約2割は日本の周辺で起きているといいます。改めて地震に対する防災、対策について考えてみましょう。家具の固定、賢い配置の方法など、イラストで紹介します。

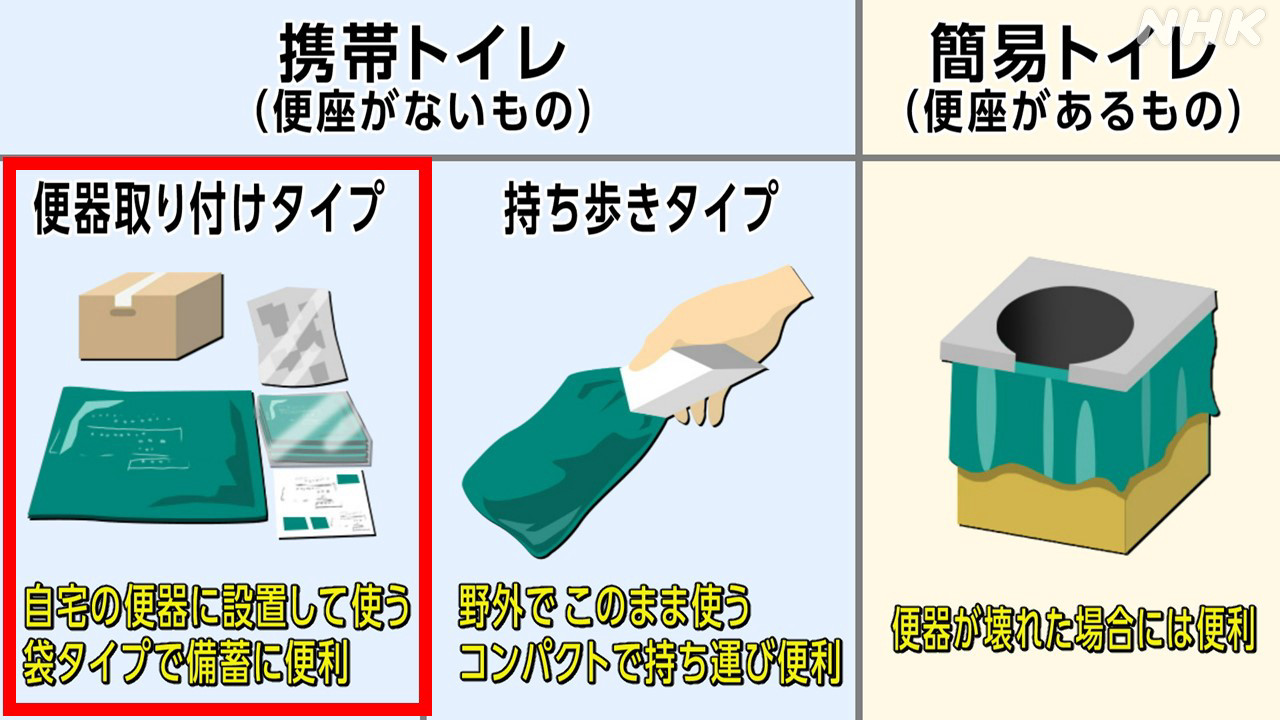

災害用の備蓄トイレ 種類と使い方は?(2022.04.19)

想像してみてください。地震や水害、突然の停電でトイレが使えなくなったら…。マンションでは下の階が汚水であふれてしまうことも。トイレを我慢することは健康被害にもつながり、備蓄を進めることが非常に大切。どんなトイレを備蓄すればいいのか、そして便利な使い方はどういうものなのか。

「在宅避難」に必要なものは?(2020.09.01)

新型コロナウイルスの影響もあり、災害時、安全が確保されている場合は自宅にとどまる「在宅避難」への関心が高まっています。でも、電気もガスも水道もない自宅にとどまるにはどんな備えが必要なの?それを身をもって確かめる「おうち防災訓練」が注目されています。

「地震発生時」と「避難生活」のポイント

地震発生 その時どう身を守る?(2019.07.11)

大きな地震が発生! その時、どう行動し、屋外や室内でどう身の安全を守ればよいのか。地震発生直後に出される情報や注意すべきことについて、知っておきたいポイントです。

津波が発生したら…その時どうする?(2021.11.05)

「大津波警報」や「津波警報」の発表、海岸近くで強い揺れを感じたら…「一刻も早く海岸や川の河口近くから離れ、高台に避難を」津波に襲われると、命の危険に直結します。すぐに逃げて下さい。

地震で火災発生 その時どうする?(2021.10.28)

地震では火災にも注意が必要です。国の首都直下地震の被害想定では死者の約7割は火災が原因と推計されています。一方、事前の備えや直後の対策を徹底することで被害を大きく減らすこともできるとしています。自分や周りの人の命を守るため、一人一人ができる対策です。

停電時の注意点と便利なライトの使い方(2022.03.29)

突然の災害や電力不足でもしも停電したら…。スマートフォン、懐中電灯などのライトの便利な使い方のほか、ロウソクや発電機、ストーブ、ガスコンロなどの使用上の注意点をまとめました。

避難生活…ここに気をつけて!(2019.10.16)

災害で自宅に住むことができなくなったら…。次の住まいを確保するまで避難所で生活することになりますが、これまでの災害では避難生活で命を落としてしまうケースが相次いでいます。避難生活を乗り越えるため、「避難する人」「避難所を運営する人」の双方に気をつけてほしいポイントです。

地震そのあと 生活再建のポイントは?(2020.12.14)

災害で自宅が被害を受けたら…住まいの確保は大きな課題です。まずは「り災証明」を。被災者を支援するために現在はさまざまな制度が用意されています。制度を知らなかったために支援を受けられず、よけいな負担がかからないよう、知っておきたいポイントです。

あわせて読みたい

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

命を守る「TKB」 避難所の“常識”が変わる?

『災害時の避難所に「TKB」が必要だ』専門家で作る学会がまとめた提言です。相次ぐ災害関連死を防ぐために考案された、トイレ・キッチン・ベッドの頭文字を示すこの3文字。避難所の「常識」が変わろうとしています。

-

避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」

スフィア基準を知っていますか?国際赤十字などが作った国際基準で、紛争や災害の際の避難所の“最低限の基準”を定めています。相次ぐ災害関連死を防ぐ。日本でも「スフィア基準」を取り入れようという動きが出始めています。

-

一度は助かった命 震災関連死3786人

一度は助かった命でした。東日本大震災による震災関連死は3700人以上。地震の揺れや津波による直接的な被害から助かったにもかかわらずです。遺族も目にした背景には何があるのか。災害関連死に関する国の仕組みは。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。