災害で自宅が被災 支援金を受けるには…生活再建のポイント

再生時間 0:35

地震や水害など災害で自宅が被害を受けたら…。住まいの確保は大きな課題です。住宅ローンを組んでいた人はさらなる出費が必要になり、重い負担となってのしかかります。大切なのが「り災証明」。被災者を支援するために現在はさまざまな制度が用意されています。制度を知らなかったために支援を受けられず、よけいな負担がかからないよう、ぜひ、知っておきたいポイントです。

地震や水害のニュースで紹介

目次

片づける時は… 安全に注意

被災した自宅を片づける時は安全に配慮してください。

✅作業は2人以上で行う

✅水害後の片づけ作業は感染症や有害物質のリスクも 子どもに手伝わせない

✅その後の二次災害など安全に配慮する

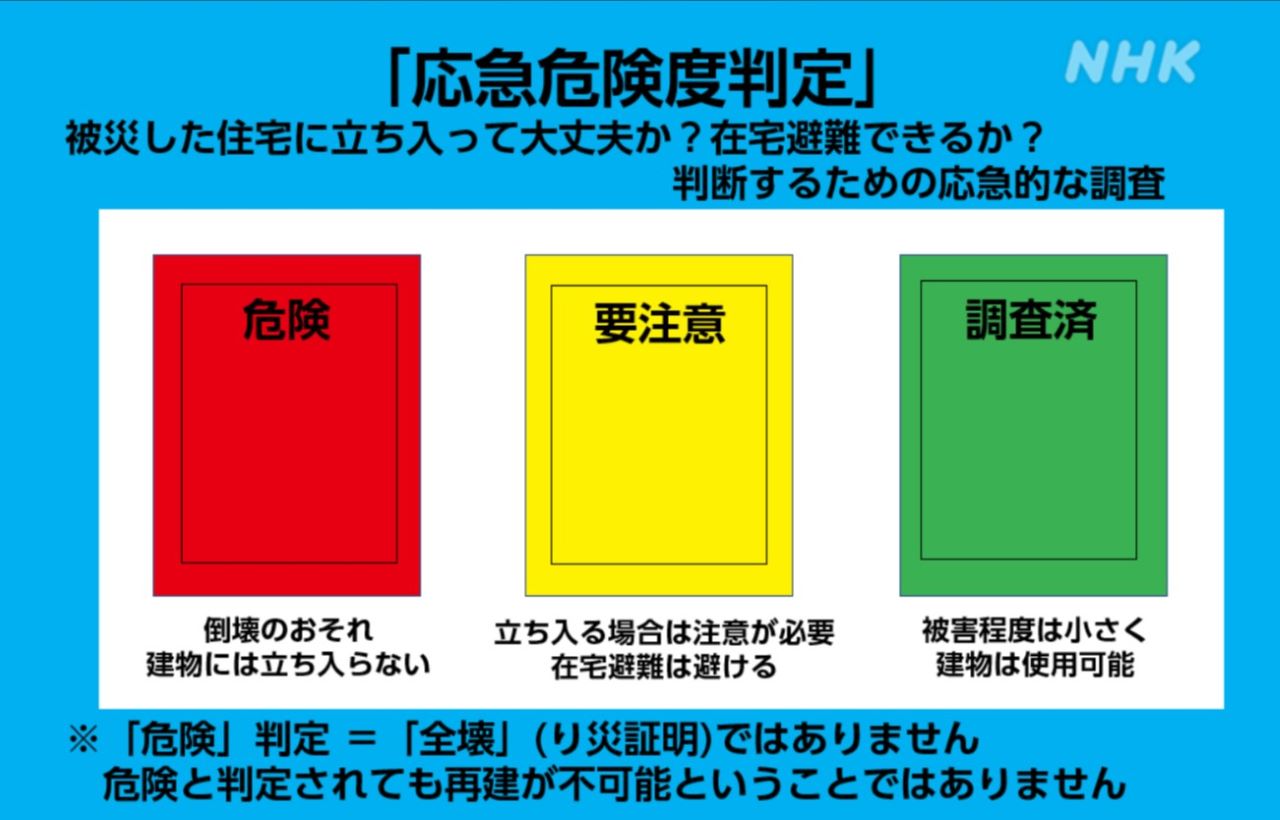

✅応急危険度判定で「危険」を示す「赤」の紙が貼られた建物に入らない

※応急危険度判定の注意点

二次災害を防ぐため建築士などが「緑」「黄」「赤」に分けて危険度を判定するもので、あくまで「応急的」な判定です。これによって危険な「赤」と判定されても、自治体が調査する実際の被害判定とは異なることがあります。自治体が発行する「り災証明書」とは異なるので注意が必要です。

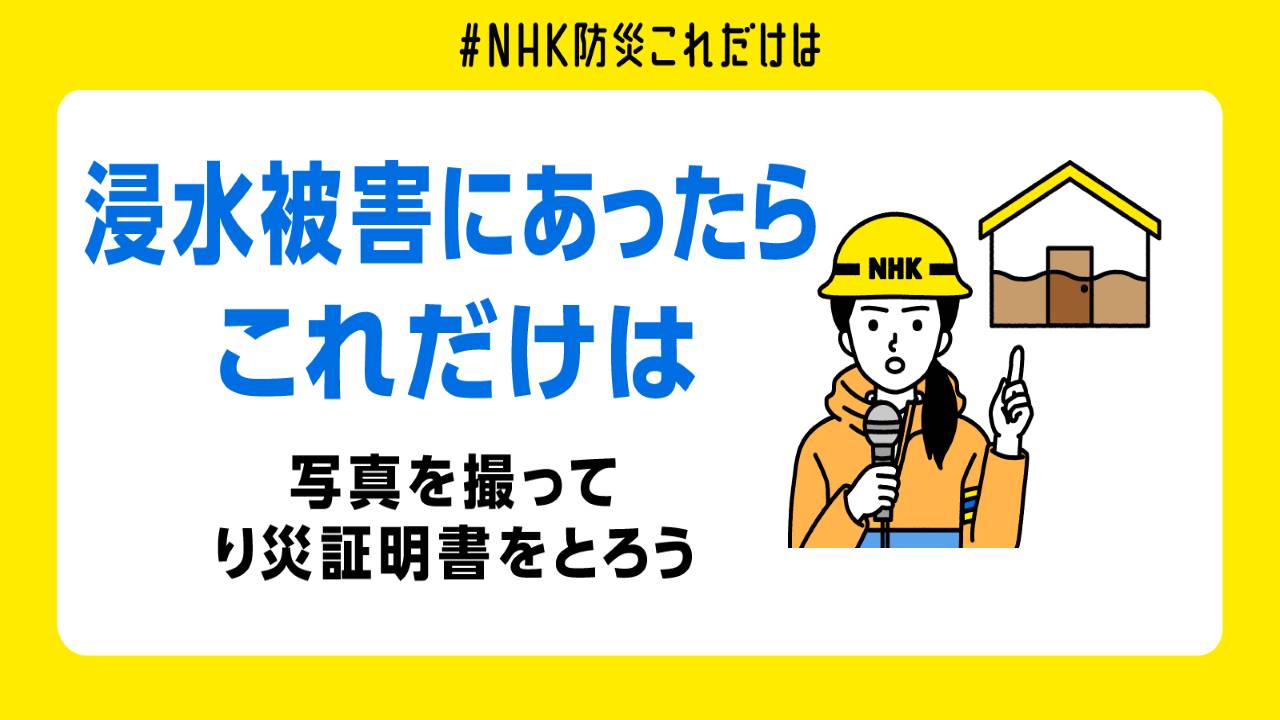

まずやることは… 記録に残す

被害の大きさに応じて受けられる支援が変わります。

片づける前に被害状況を撮影し記録に残してください。その後の「り災証明書」の申請などに役立ちます。(いずれも無理をせず安全に配慮を)

✅被害状況を必ず写真などで記録に残す

✅自宅の外観を4方向(東西南北)から撮影する

✅水害では「どこまで浸水したか」がわかるように人を立たせて撮影する

✅室内や屋外の設備の被害状況も撮影する

こうした写真はスマートフォンなどの携帯電話で撮影したもので問題ないということです。

「震災がつなぐ全国ネットワーク」ではり災証明書の申請の際に役に立つ写真の撮り方についてホームページで公開しています。

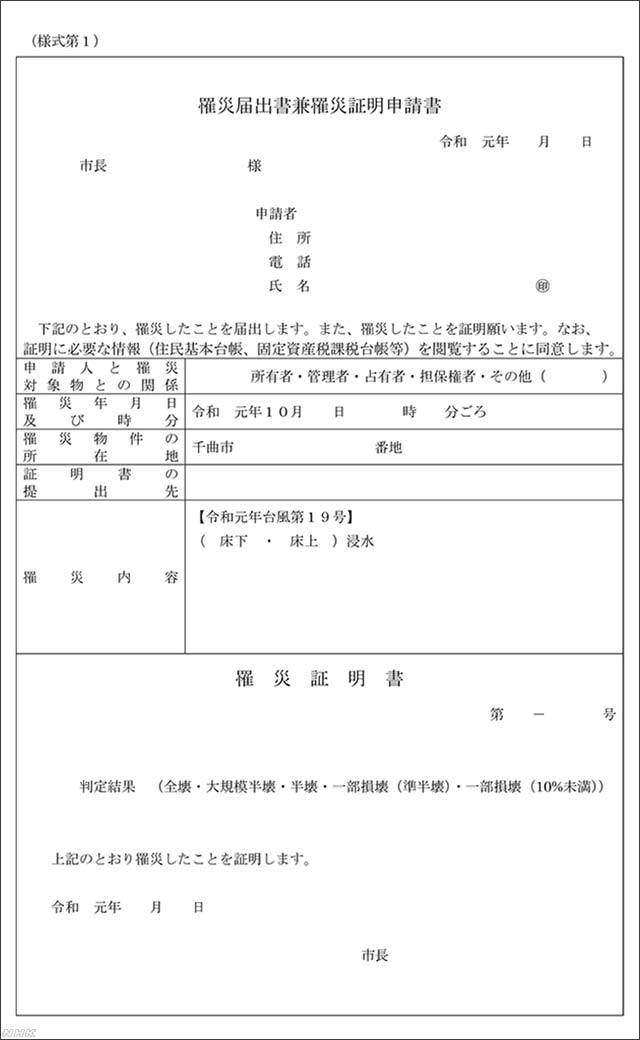

必須の「り災証明書」

自宅が被害を受けた場合は、まずは「り災証明書」を申請してください。被害の度合を証明する書類で、自治体による調査をもとに交付されます。さまざまな支援を受けるうえで必須です。

✅「り災証明書」を自治体に申請(賃貸住宅の入居者も対象)

▼自治体が調査し「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない(一部損壊)」に区分。※一次調査の結果に納得出来ない場合、再調査を依頼可能。

▼自治体が「り災証明書」を発行※半壊に満たないケース(床下浸水や無被害など)でも交付のケースあり

▼「り災証明書」をもとに必要な支援を受ける。

り災証明書が必要だったり、あると手続きがスムーズになったりする支援の例としては次のようなものがあります。

・被災者生活再建支援金、義援金などの給付

・応急仮設住宅への入居

・所得税や固定資産税などの免除や支払い猶予

・ガスや電気などの公共料金の免除や、支払い猶予

・民間の保険金の受取り

被災者生活再建支援金(基礎支援金)

自宅が大きな被害を受けた世帯には「被災者生活再建支援金(基礎支援金)」が支給されます。過去の災害では申請漏れが多数確認されているので気をつけてください。

✅「り災証明」を持って自治体の窓口に申請

▼「全壊」・・100万円

▼「大規模半壊」・・50万円

▼「大規模半壊や半壊で自宅解体」・・100万円

▼「地割れなど敷地被害で自宅を解体」・・100万円

▼「危険で住めない状態が長期間続く」・・100万円

被災ローン減免制度

自宅が被災して壊れても「ローン」は残ります。「被災ローン減免制度」を使うと災害前のローンの減額や免除ができます。自治体が支給する支援金などに加え、預貯金を500万円まで手元に残すこともできます。

✅「り災証明書」を持って地元の弁護士会に相談

(弁護士費用は原則かからず)

▼原則、保証人に返済の請求が行くことはありません

▼被災ローン減免制度を使っても、ブラックリストには登録されません

修理・再建したい時は… 応急修理制度

自宅の屋根や壁、床などの生活に欠かせない部分を修理する場合、「応急修理制度」を活用すると、修理費用の一部を自治体が負担してくれます。

✅「り災証明書」を持って自治体の窓口に相談

▼2023年5月現在で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の世帯は上限70万6,000円、「準半壊」は上限34万3,000円の支援を受けることができます。

▼借家の人も制度を活用可能

▼対象の修理は屋根、壁、柱、床など「生活に欠かせない部分」

▼自治体に紹介された業者が利用条件の場合も

▼以前は制度を使うと仮設住宅(みなし仮設含む)に入れなかったが、2020年7月の豪雨災害を受けて運用が見直され、修理が終わるまでの間、一時的に仮設住宅に入居できるようになりました。

※制度を利用すると修理期間後の仮設住宅の入居資格や公費解体制度の利用資格を失う場合があるので注意。

被災者生活再建支援金(加算支援金)

被災した住宅を再建すると住宅の損害の割合に応じて「被災者生活再建支援金(加算支援金)」が支給されます。令和2年12月の法改正でこれまで対象外だった「半壊」のうち、損壊割合が30%台の住宅も「中規模半壊」として新たに対象となりました。

| 損壊割合 | 新たに住宅建設・購入 | 修理 | 賃貸に入居 |

| 50%以上 全壊 40%台 大規模半壊 (解体・長期避難も) |

200万円 | 100万円 | 50万円 |

| 30%台 中規模半壊 | 100万円 | 50万円 | 25万円 |

※基礎支援金を除く。いずれも世帯人数が複数の場合。1人世帯は各金額の3/4。

災害援護資金

住宅に被害が出た場合「災害援護資金」の制度を使えば、自治体からお金を借りることができます。

✅「り災証明書」を持って自治体の窓口に相談

▼借り入れできるのは最大で350万円で、最初の3年間は無利子。

▼原則的に返納が必要で制度利用は慎重に考える。

情報収集と相談を

支援制度は今回紹介したもの以外にも多数あります。また、災害によって自治体の支援が変わることもあります。自治体や弁護士会が発表する情報に注意しておくことが大切です。

迷ったり困ったりした時は、自分だけで抱え込まず、自治体や弁護士会、民間の支援団体などに相談してください。必ず解決策を示してくれると思います。

印刷可能「避難生活&住宅再建ガイドブック」

水害や地震で自宅が被害を受けてしまったら、ショックでどうしていいか分からなくなると思います。そんな時には、こちらの「避難生活&住宅再建ガイドブック」を見てみてください。被災してしまった時に、これだけは知っておいてほしいことを、専門家と一緒にまとめました。自分自身や家族はもちろん、職場や学校、地域のみなさまの命と暮らしを守るために、ご活用ください。

大阪放送局 災害担当記者 藤島新也

展開センター 展開戦略グループ(防災・復興支援)清木まりあ

あわせて読みたい

-

大雨で浸水被害 支援制度を受けるには

NHK防災これだけは。大雨や台風などで自宅が浸水被害を受けたら撮影して記録に残しましょう。支援制度を利用するために必ず「り災証明書」を申請して下さい。困ったときは地域の弁護士会に相談して下さい。

-

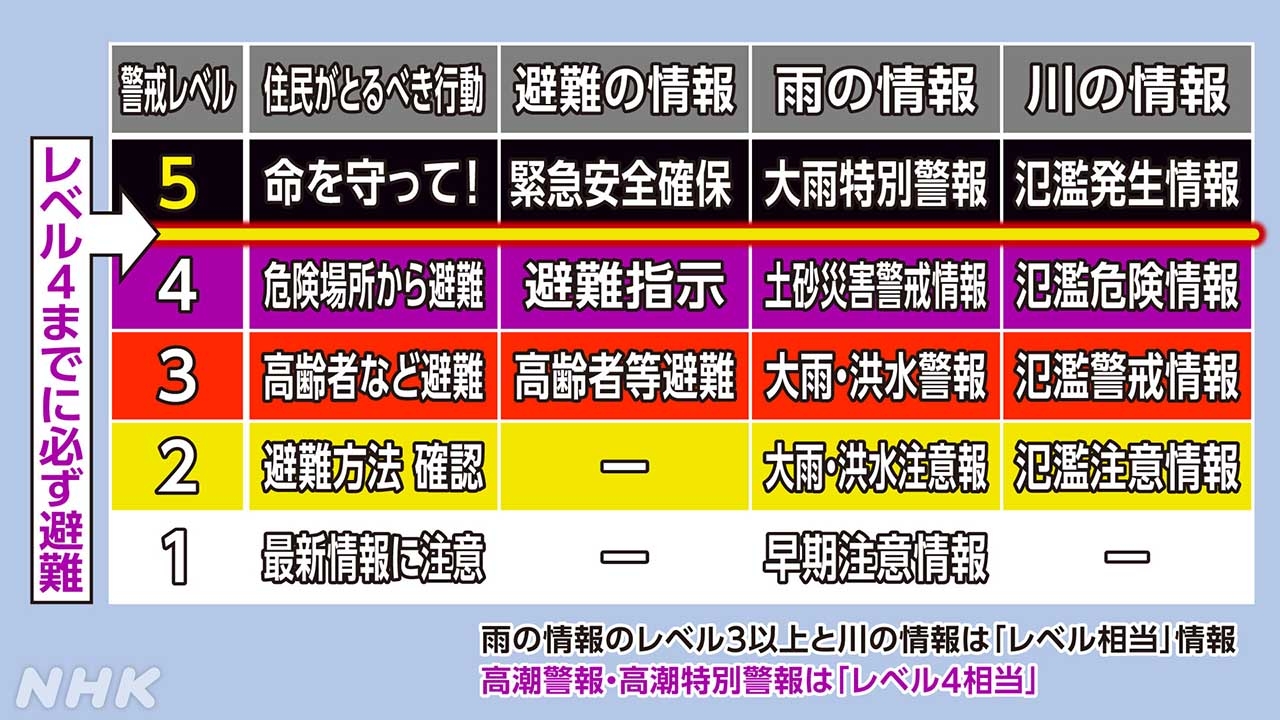

大雨警戒レベルと避難情報 避難指示はいつ?

大雨警戒レベルとは?特別警報に土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難指示に緊急安全確保…多くの防災情報をわかりやすく整理し、避難に結びつけることが目的です。大事なのは「レベル5を待たずに避難を終えること」です

-

災害時の 「在宅避難」に必要な備えは?

地震や台風、大雨などの災害時、安全ならば自宅にとどまって生活をする「在宅避難」にはどんな備えが必要? それを身をもって確かめる「おうち防災訓練」も。実例を交えて方法を詳しく説明。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

うちは自腹で隣は無料 解体費用は誰が出すの?

大雨や台風、地震などの災害で自宅が全壊…解体はどうすれば? 被災家屋の解...