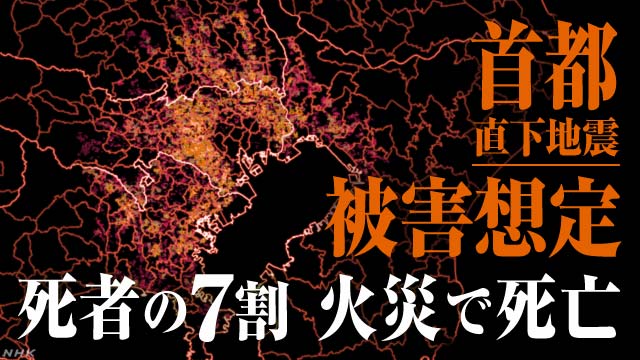

首都直下地震 死者の多くは火災で

今後30年以内に70%の確率で起きるとされている首都直下地震。約2万3,000人と想定される死者のうち、7割にあたる1万6,000人が火災によるものです。なぜ火災のリスクが高いのだろうか?

2019年放送の番組「体感 首都直下地震」で紹介された内容です

目次

同時多発火災 消防力の限界

国は、風が強い冬の夕方に地震が起きた場合を最悪のケースとして想定しています。首都圏で想定されている出火件数は最悪の場合2,000件。同時多発的に発生します。

これに対し、通常の火災に備えている消防のポンプ車の数は足りなくなります。1つの火災に対して複数のポンプ車が必要となる場合が多く、消防力が限界に。東京都内だけで考えても初期消火が行われず、1200件の出火に対し、ポンプ車は700台弱で明らかに劣勢です。

さらに、消火栓が使えなくなったり、ポンプ車が交通渋滞で駆けつけられなかったりして、各地で大規模な延焼につながることが予想されているのです。

41万棟消失 危険な“木密地域”

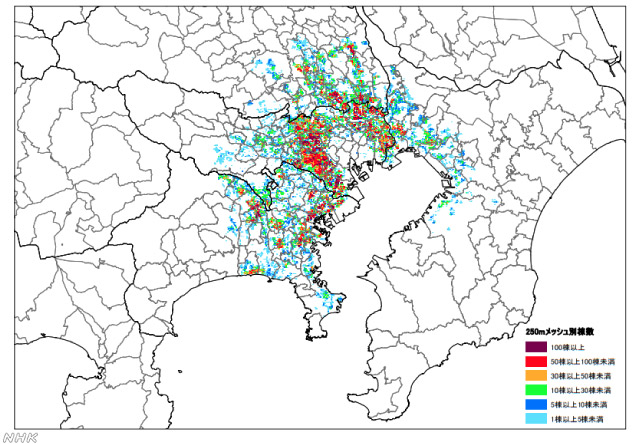

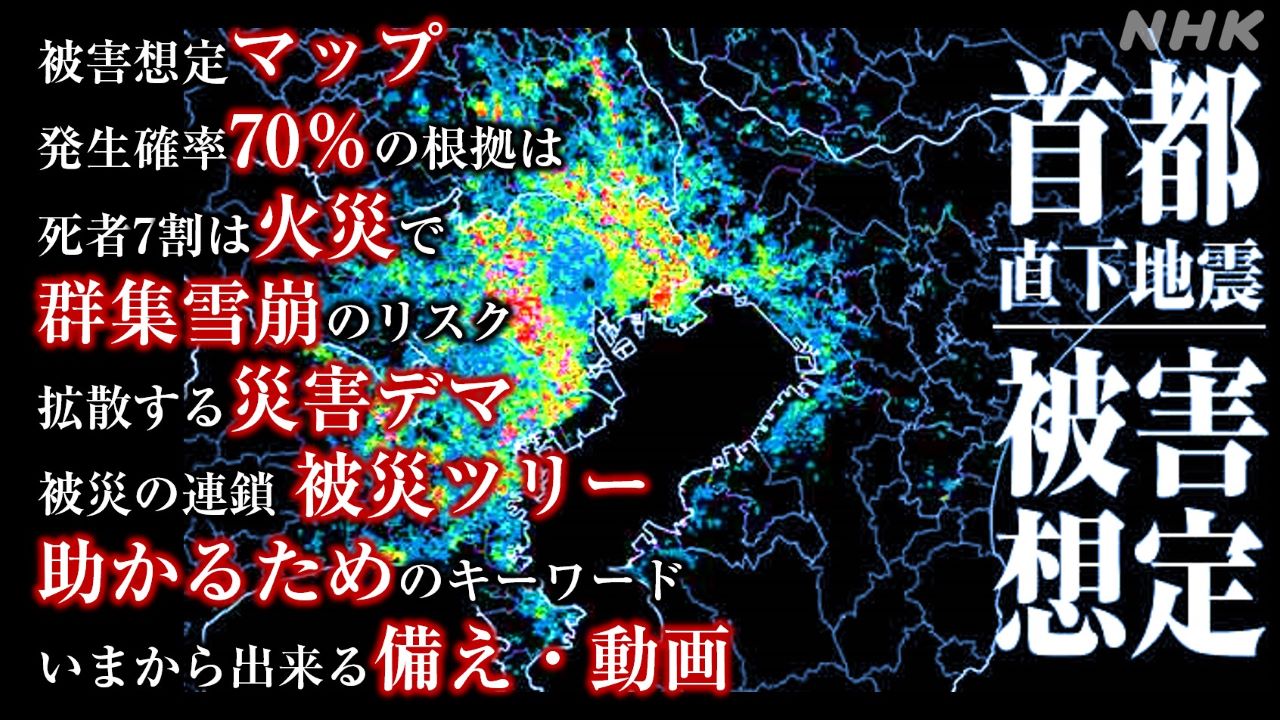

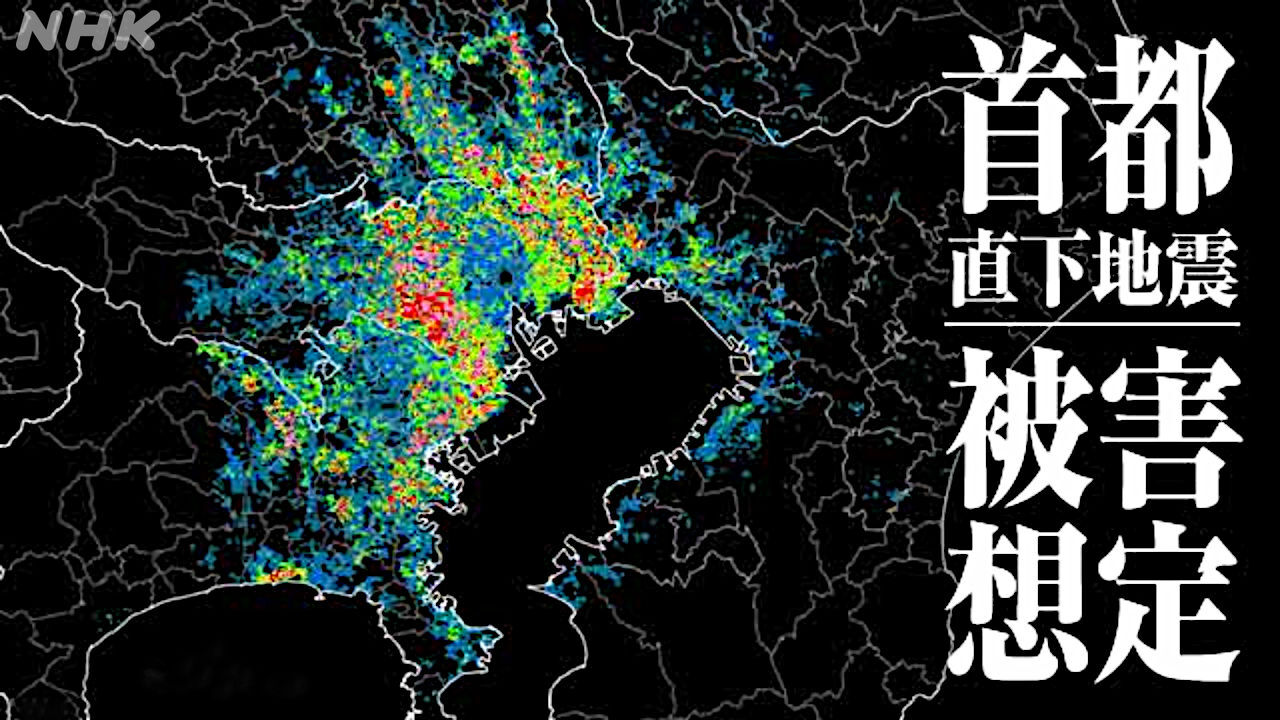

その結果、焼失する建物の数は、最悪の場合で約41万棟。特にリスクが高いのは山手線の外側から環状7号線の間に多い木造住宅が密集して広がる地域、いわゆる「木密地域」です。

老朽化した建物や狭かったり行き止まりだったりする道路が多く、防災上の課題を抱えています。特に深刻な火災の被害が想定されているのは練馬区、杉並区、中野区、世田谷区、大田区、江戸川区、葛飾区、足立区で、こうした地域では四方を火災で取り囲まれ、避難が遅れると危険な状況になります。

さらに、高温の炎や煙が竜巻のように渦を巻く「火災旋風」が発生し、被害を拡大させるおそれも指摘されています。

“無理な帰宅”さらなるリスクに

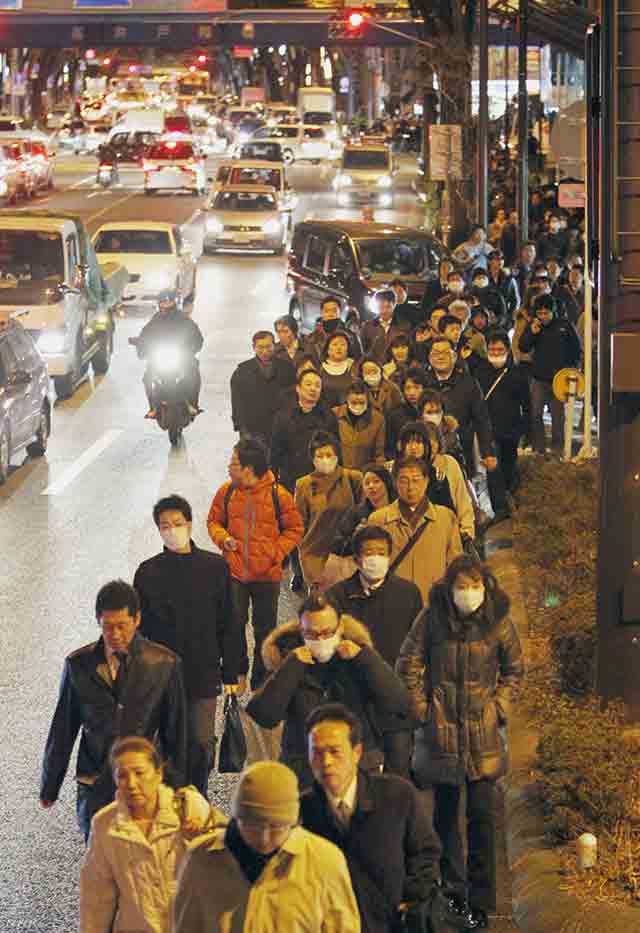

死者1万6,000人。この想定の中には含まれていないリスクもあります。地震後の「人間の行動」が招く被害です。

上の火災の想定図をみると何かに気づかないでしょうか? ドーナツ状に火災が起きています。都心の中心部ではコンクリートで作られたビルなど燃えにくい建物が多く、火災が少ないことがわかります。

一方で、ここにはオフィスや仕事場が多く、日中は多くの人が滞在しています。この時に地震が発生した場合、道路は「帰宅困難者」であふれます。こうした人たちが四方八方に帰宅を始めた場合、「自ら火災に巻き込まれてしまう」リスクがあるのです。

国は都心などで頑丈な建物にいる場合「無理な帰宅はせずとどまる」ことをすすめています。

地震数日後“通電火災も”

さらに、地震からしばらくたっても注意が必要な火災があります。停電が回復した際に発生する、「通電火災」です。地震の揺れによってダメージを受けた配線や転倒した電気ストーブなどで二次的な火災が発生し、さらに被害を広げるのです。

対策で被害は10分の1に

同時にこの被害想定では、対策を徹底すれば被害を10分の1に減らせるという推計もしています。

そもそも建物が壊れず、燃えにくいものであれば火災のリスクは減ります。各地の自治体は、建物の耐震化や不燃化、木造住宅密集地域の解消といった取り組みを進めていますが、これには時間がかかります。

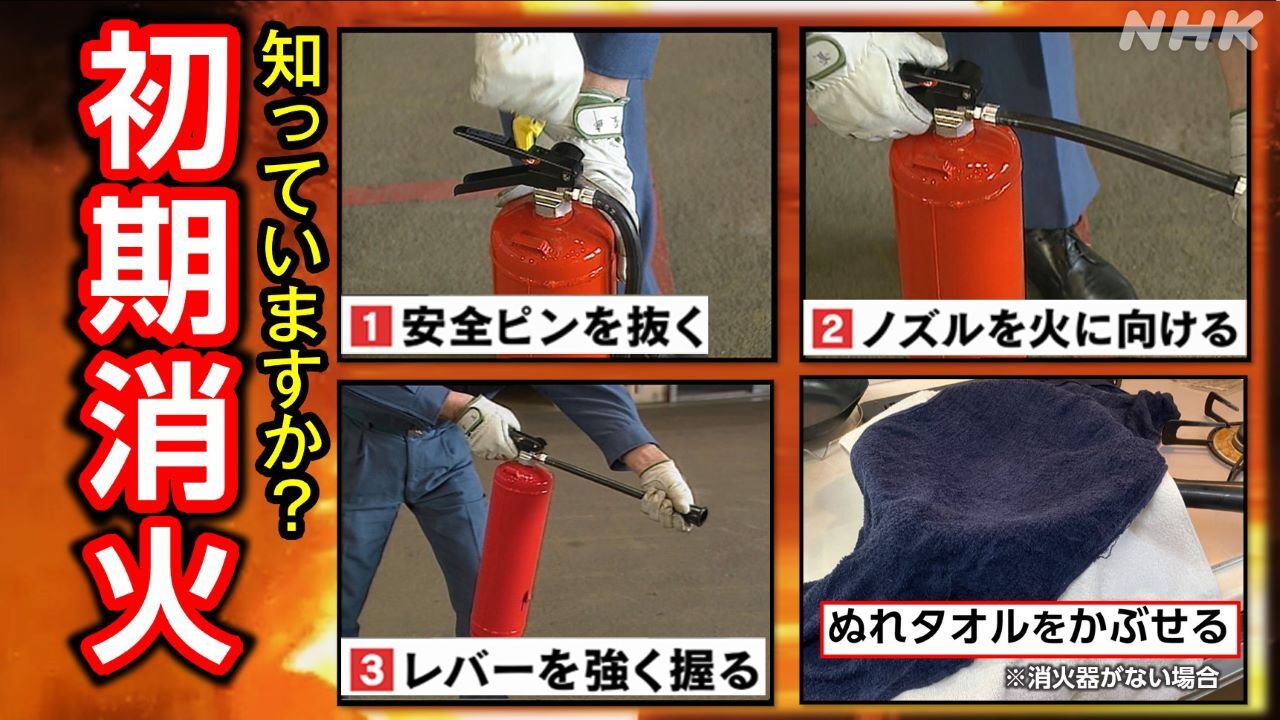

そこで重要となるのが、大規模な火災になる前に火を消し止める「初期消火」です。

初期消火の徹底

地震直後の出火の主な原因はガスコンロや電気器具など家庭で日常的に扱うものです。この火が燃え移った場合は炎が大きくなる前に消火するのが最も大切です。

地域の自主防災組織などによる初期消火も重要です。訓練を行うだけでなく、消火器や可搬ポンプなど装備の充実のほか、断水時にも利用できる防火水槽の確保なども進める必要があります。

一方で、初期消火に時間をかけ過ぎると逃げ遅れて火災に巻き込まれる危険性もあります。炎の高さが背の高さを超えるまでは、個人での初期消火が可能とする指摘もありますが、炎が大きくなりすぎる場合は避難を優先する必要があります。その際は「火事だ~!!」と周辺に知らせながら避難して下さい。気づかせてあげることで、ほかの人の早めの避難にもつながります。

ガスについては震度5以上の揺れで自動的にガスを止めたり警告を表示したりするマイコンメーターの設置が進められています。また、大規模な地震時には、自動的に電気のブレーカーを落とす「感震ブレーカー」などもあります。

できるところからの火災対策を

家庭に消火器など、初期消火をするための道具はあるでしょうか?

自宅だけでなく地域の火災のリスクを減らすために、自分たちで出来る大切な備えです。

あわせて読みたい

-

火災の初期消火 消火器の使い方・消火器ない場合はどうする?

「初期消火」は炎が小さい時に火事を消し止めることです。特に屋内や自宅の室内での出火の場合は火事の拡大を防ぐために非常に重要。消火器の使い方、ない場合は濡れタオルでも…。ポイントや注意点、住宅用火災警報器の点検方法をまとめました。

-

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

首都直下地震 被害想定 死者約2万3000人

首都直下地震とは?国の被害想定は?想定される震度・倒壊家屋・焼失家屋は。

-

首都直下地震 助かるためのキーワード

火災旋風・同時多発火災・群集雪崩・地震洪水…首都直下地震4つのキーワードと、発災後どんな被害・影響がいつまで続くのかまとめました。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

関東大震災とは? 被害の特徴・メカニズム・教訓は?

関東大震災とは。大地震のメカニズム、大規模な同時多発火災・火災旋風・土砂災害・津波による被害・デマの状況や特徴、教訓について、図や写真などをもとにわかりやすく。