地震が起きたら 火災にも注意

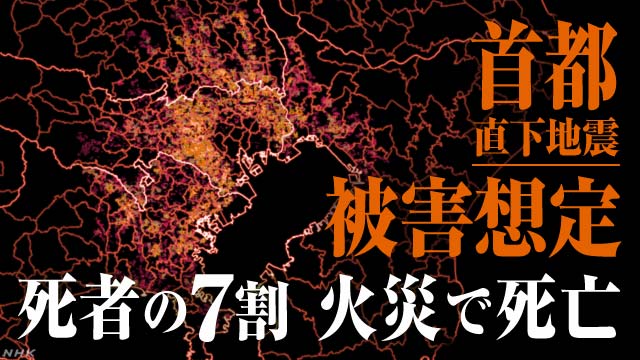

地震では激しい揺れだけでなく火災にも注意が必要です。国の首都直下地震の被害想定では死者の約7割は火災が原因と推計されています。

一方、事前の備えや直後の対策を徹底することで被害を大きく減らすこともできるとしています。いざというときに自分や周りの人の命を守るため、一人一人ができる対策をまとめました。

地震関連ニュースや解説で放送された内容をまとめた記事です

目次

すぐにできる 火災予防のポイント

✅家具の固定は火災予防にも効果あり

✅可燃物は暖房器具の近くに置かない

✅停電復旧後の火災にも注意

家具の固定は火災予防にも効果あり

まず、最初に取り組みたいのは倒れやすい家具の固定です。揺れから命を守るだけではなく火災予防にも効果を発揮します。2018年の大阪北部の地震では転倒した家具で電気ストーブのスイッチが入って火災も起きています。2011年の東日本大震災では地震によって起きた火災の半数以上が家電などの電気が原因でした。

電気による出火を防ぐだけでも火災リスクは大きく減ります。

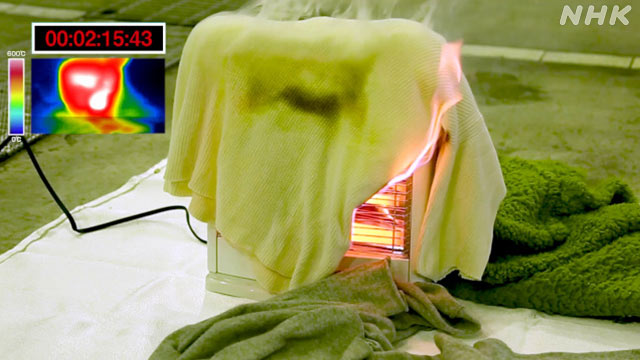

可燃物は暖房器具の近くに置かない

暖房器具やコンロの近くに衣類や紙類など燃えやすいものがあると揺れで落下して火災につながることもあります。「この部屋で地震が起きたら…」と想像して、周りに置いてある物を見直してみましょう。暖房器具やコンロを購入する際には、転倒時に自動で電源が切れるなど安全装置がついたものを選ぶことも効果的です。

停電復旧後の火災にも注意

地震で停電が起きた際には、復旧後に損傷した家電や配線などから出火(通電火災)することもあります。

停電したら家電のスイッチを切って、電源プラグはコンセントから抜きましょう。復旧してもすぐに家電を使用せず、損傷や配線に断裂などがないか確認しましょう。避難などで不在にする場合はブレーカーを落としてください。揺れを感知して自動でブレーカーを落とす「感震ブレーカー」をあらかじめ設置しておくとより確実に通電火災を防ぐことができます。

分電盤やコンセントに設置するものは高機能で安心ですが、電気工事が必要です。工事が不要な簡易タイプもあり自宅に合った製品を選ぶようにしましょう。

初期消火で被害を抑える

✅消火器で初期消火を

✅背丈を超えたら避難を優先

✅住宅用火災警報器は交換必要

消火器で初期消火を

地震の際あせって火を消そうとするとけがをするおそれがあります。まずは揺れがおさまるのを待ってから、焦らず対応することが大切です。

出火してすぐの初期消火で被害の拡大を大幅に減らすことができる場合もあります。屋内で火が出たらまずはドアを開けて逃げ道を作り、大声で周囲に火事を知らせましょう。

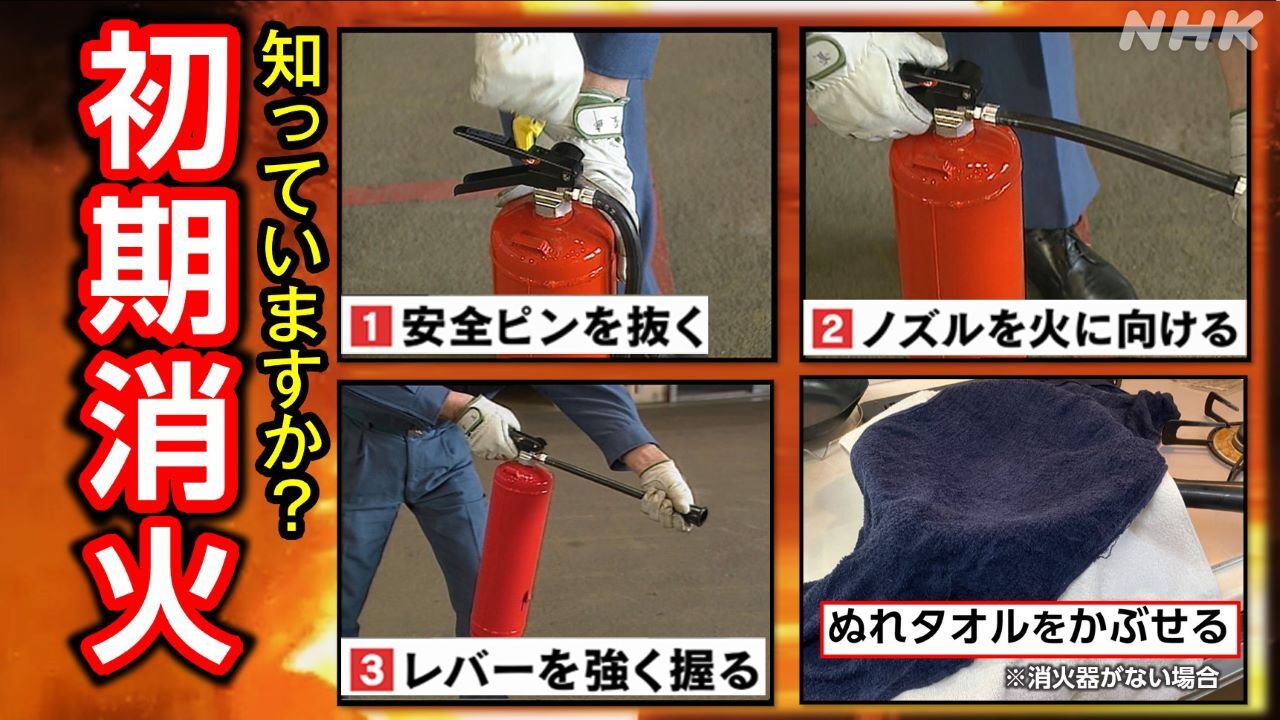

初期消火で欠かせないのが消火器です。いざという時のために使い方を事前に知っておきましょう。

1.安全ピンを抜く

2.ホースをしっかり火に向けてレバーを強く握る

消化剤を噴霧する際には、炎の下側を狙ってかけます。マンションなどで共用部分に消火器がある場合は場所を確認しておきましょう。個人でも購入できるので自宅の中に置いておくと安心です。

地域の防災訓練などで使い方に慣れておくと万が一の際に焦らず行動できます。

背丈を超えていたら避難を優先

炎が天井まで達すると消火は困難と言われています。自分の背丈を超えるようなら避難を優先してください。避難の際はドアを閉めると延焼を防ぎやすくなります。

住宅用火災警報器は交換必要

総務省消防庁の調査では、住宅用火災警報器を設置しているとそうでない住宅と比べて火災の死者数が半減しています。

火災警報器は10年を目安に電池や本体の交換が必要です。全国すべての住宅での設置が義務づけられたのが2011年。気付かずに交換の時期をむかえているご家庭もあるかもしれません。

まずは点検しましょう。スイッチを押したり、ひもを引っ張ったりすることで警報器が正常に作動するか、確認できます。警報音が鳴らないなど反応がなかったり、異常を知らせる音がしたりする場合は取扱説明書の確認やメーカーに問い合わせて電池や本体を交換してください。

屋外で火災に巻き込まれないために

煙や炎を見つけたら風下をさけて広い道路へ

地震の規模によっては同時多発的に火災が起きる可能性があります。炎は津波のように猛スピードで迫ってくることはなくても、ひとたび囲まれると避難は困難になり、極めて危険な状況になるおそれがあります。

煙や炎に気付いたら、まずは風下を避けながら広い道路や川沿いに出て、自治体の避難場所へ移動してください。地震や火災の避難場所は学校や公園など事前に指定されています。

自宅や職場周辺の避難場所をハザードマップで確認し、移動にかかる時間や、周囲の安全性、広い道路など延焼しにくいルートはどこか具体的に検討してみてください。

その際、家族や同僚とよく話し合っておくと、取るべき行動のイメージがより明確になります。

内閣府の試算では、電気を原因とする出火を防いだり初期消火の成功率を上げたりすることで「首都直下地震」の火災による死者数は最大1万6000人から800人と、20分の1に減らすことができるとしています。

一人一人の取り組みで大きな被害を防ぐことにつながります。

思い立ったら、ぜひ一度備えを確認してみてください。

あわせて読みたい

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。

-

火災の初期消火 消火器の使い方・消火器ない場合はどうする?

「初期消火」は炎が小さい時に火事を消し止めることです。特に屋内や自宅の室内での出火の場合は火事の拡大を防ぐために非常に重要。消火器の使い方、ない場合は濡れタオルでも…。ポイントや注意点、住宅用火災警報器の点検方法をまとめました。

-

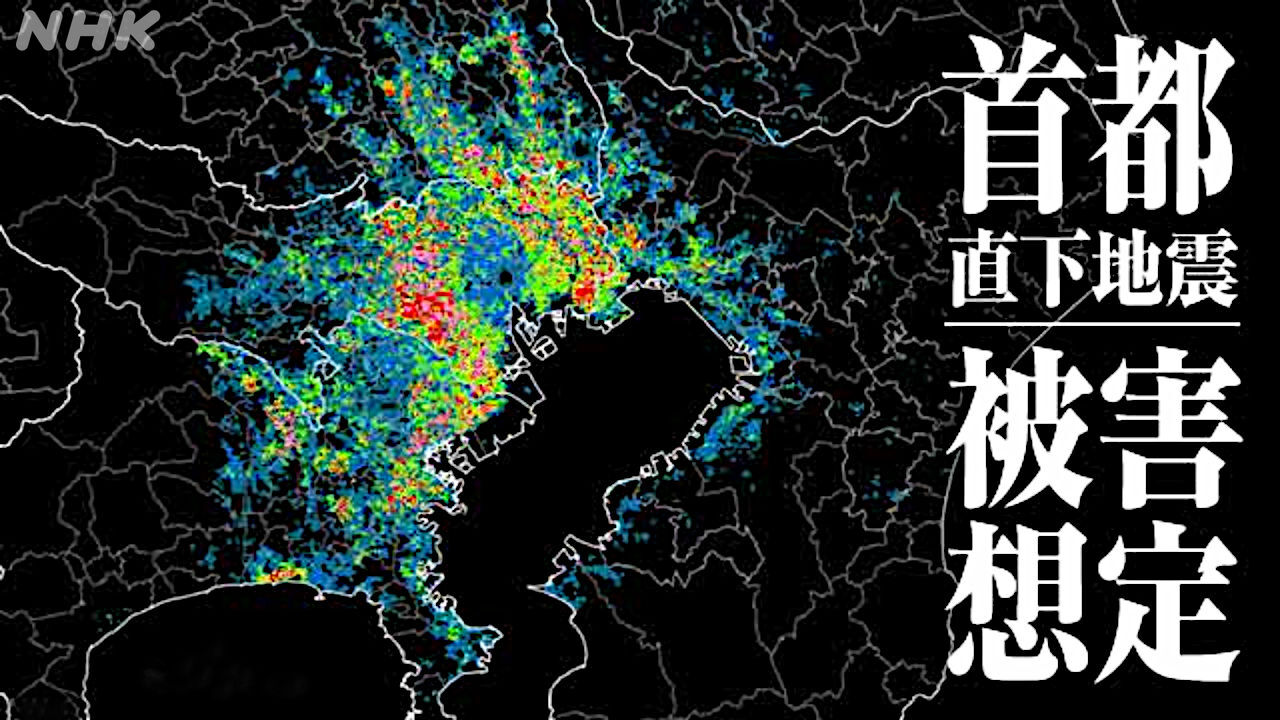

首都直下地震 被害想定 死者約2万3000人

首都直下地震とは?国の被害想定は?想定される震度・倒壊家屋・焼失家屋は。

-

首都直下地震 死者の多くは火災で

約2万3,000人が死亡すると想定される首都直下地震。その7割は火災によるものです。木密地域での同時多発火災や火災旋風、通電火災のリスク。消火にあたる消防力の限界も。対策は初期消火です。

-

首都直下地震はいつ?「今後30年で70%」の根拠は

首都直下地震はいつ?今後30年間に70%と言われる発生確率。本当に起きるのか。想定の根拠は何か。背景には関東南部直下などを繰り返し襲った地震の歴史があります。

-

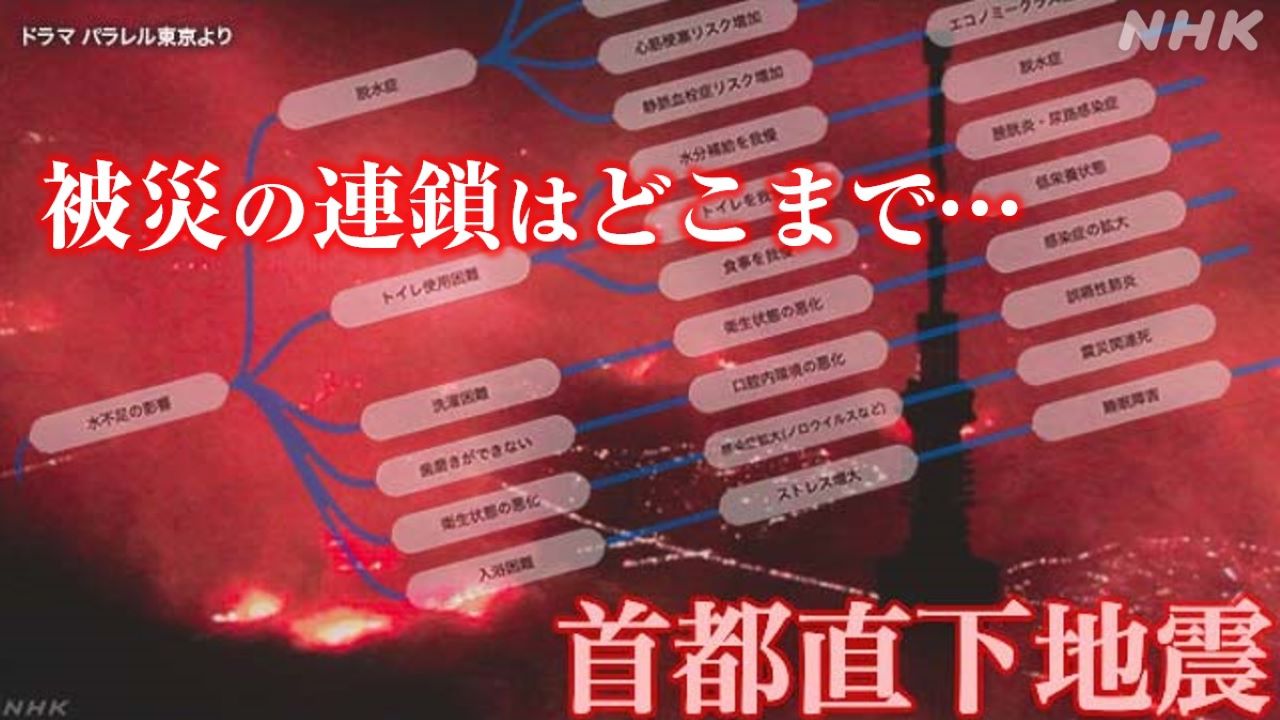

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機

首都直下地震後の日本の姿の想定は。ライフライン途絶、未治療死など災害関連死、仮説住宅不足による住宅難民、経済被害や財政破綻による生活困窮、格差拡大、国家の衰退…。被災や被害の連鎖。専門家は「日本の“地獄絵図”に近い」とつぶやいた。