今すぐできる!家の中の地震対策をイラスト紹介

地震が多く発生する国、日本。世界の地震の約2割は日本の周辺で起きているといいます。改めて地震に対する防災、対策について考えてみましょう。イラストで紹介します。

過去に放送された防災ニュースの内容をまとめた記事です

目次

本当に怖い!家具の転倒落下

家具転倒がもたらす危険

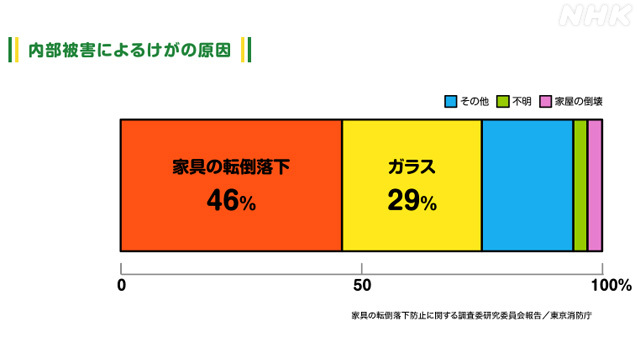

1995年に起きた阪神・淡路大震災では、住宅内部での被害が多く、負傷者の約半数(46パーセント)は「家具の転倒、落下」が原因だったというデータがあります。

ガラスの飛散によって負傷した人(29パーセント)を含めると、なんとおよそ4分の3の人が家具やガラス飛散が原因でけがをしたということになります。

つまり、家具をしっかりと固定し、ガラスの飛散防止対策を行えば、震災のときにほとんどの人はけがをせずにすむのです。万一に備えて、早速防災対策を実施していきましょう。

家具の転倒を防ぐには

家具の転倒防止対策にはいくつかの方法があります。

まずは、タンスや食器棚、本棚等の背の高い家具の転倒を防ぐ方法をご紹介します。

器具を使って家具を固定する

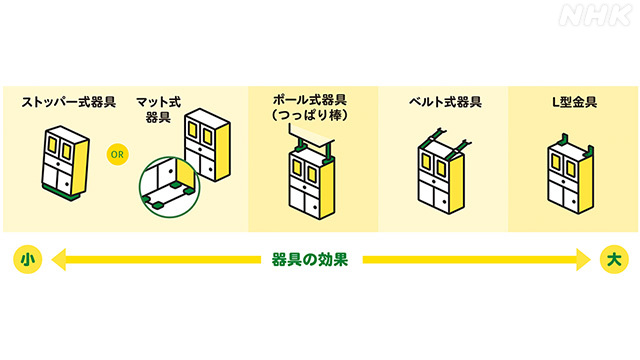

家具転倒防止器具は5つのタイプがあります。

器具の効果は、イラストのいちばん右にある「L型金具」が最も高く、次いで「ベルト式器具」「ポール式器具」、「マット式・ストッパー式」の順番になります。

行政などでは、強度の高い「L型金具」を推奨していますが、賃貸住宅だったり、壁の材質(石膏ボードなど)の問題で壁に穴をあける金具を使うのが難しい場合は…

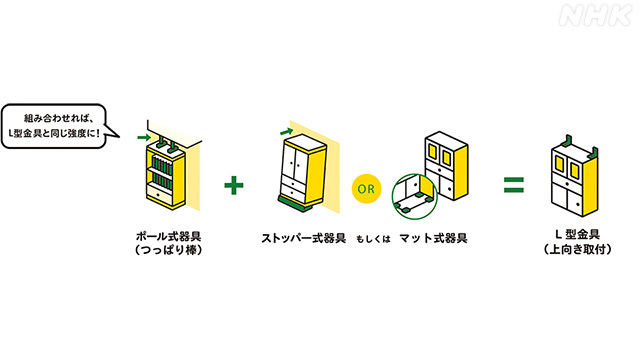

天井と家具のすき間には「ポール式器具」を、家具の底面には「ストッパー式器具」もしくは「マット式器具」を設置すれば「L型金具」と同じ強度に!

身近なもので固定する

器具を使った固定がすぐにできない場合は、身近にありそうな段ボールや滑り止めシートなどを使って家具を固定します。家具が回転して倒れないよう、家具と天井のすき間を埋めるのも家具転倒防止には有効です。

家具の配置を変える

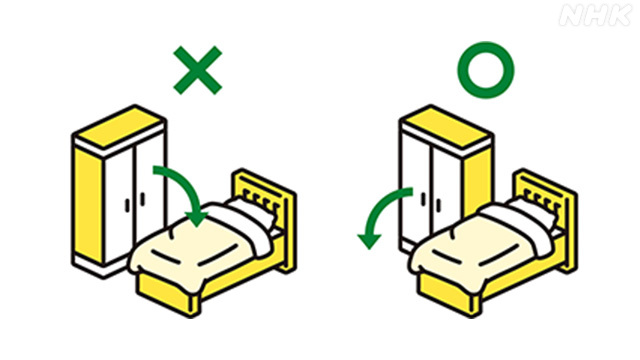

器具や段ボールなどでの固定もできない場合は、家具の配置転換を!

寝ているところに家具が倒れてこないように、家具の向きや位置を変えましょう。

廊下や部屋の出入り口付近など避難の妨げになるような場所、火気の周辺にも大型の家電や家具を置かないようにしてください。

こんなところにも危険が!

背の高いタンスや棚以外にも対策が必要なものはたくさんあります。

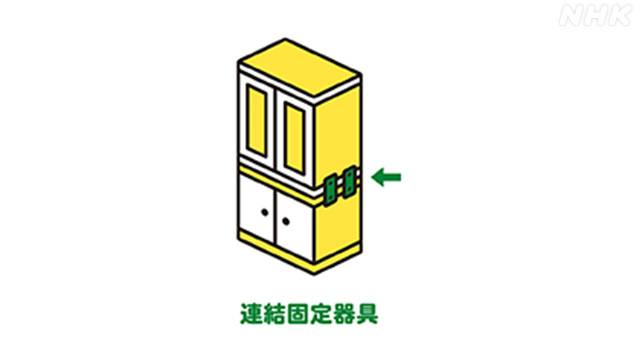

●上下が分割している家具

カラーボックスなどを2段以上積み上げているケースがよく見受けられます。地震の揺れで上下が外れ、上部が落下する危険性があります。上下の連結固定を、忘れずに行うことが大切です!

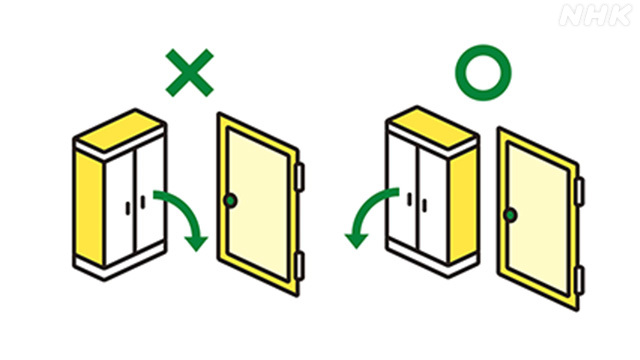

●引き出しや扉がついている家具

揺れにより引き出しや扉が開いて、中身が飛び出してこないように「飛び出し防止器具」を使用しましょう。特に食器棚は要注意です!

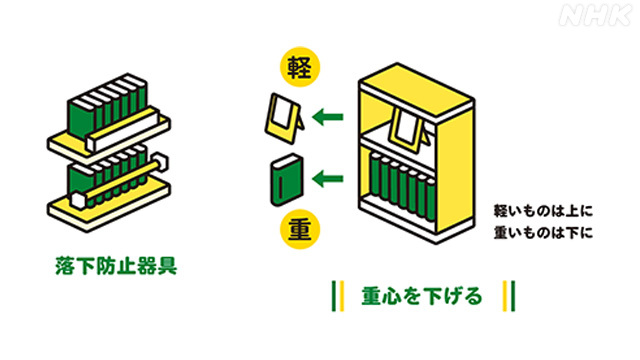

●扉のない棚

落下防止器具を使って棚の中身が飛び出さないようにしましょう。落下抑制シールを本が乗っている棚板面に貼るのも有効です。器具を使用できない場合は、軽いもの(例:文庫本など)を上、重いもの(例:図鑑や辞書など)を下に置くなど棚の重心が下になるような工夫を!

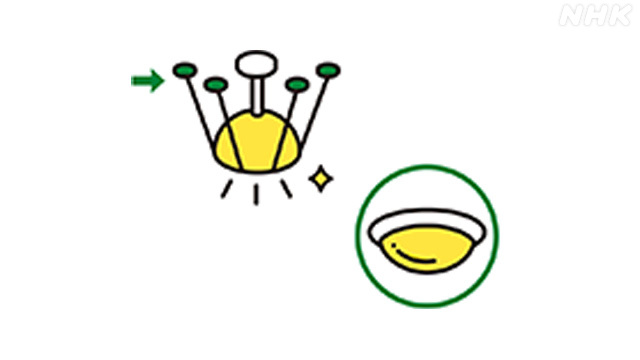

●照明器具

吊り下げ式の照明器具は要注意。チェーンなどの補強器具を使って、天井に固定するか天井直付けタイプのものに交換しましょう。

●窓ガラス

うすいレースやカーテンを引いておけば、万一ガラスが割れたとしても、破片が部屋中に散らばるのを防ぐことができます。

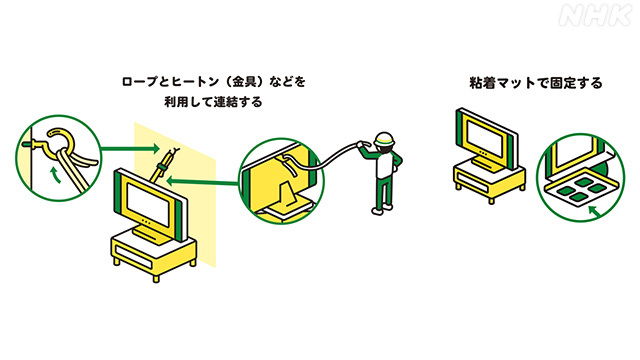

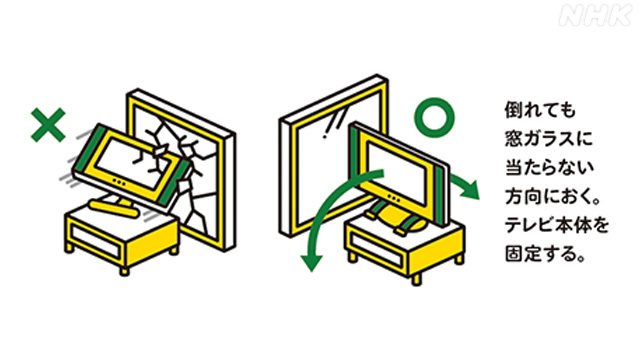

●液晶テレビ

薄型テレビやパソコンなどの置き式家具は不安定でとても危険です。専用の器具を使って固定したり、粘着性のマットをしいて落下を防ぎましょう。

家具を固定したら終わりというわけではありません。時間の経過によって、器具のねじが緩んだり、粘着性が弱くなっていくものもあります。市販されている粘着マットの使用期限は5年~7年程度です。月に1度は定期点検をしましょう。

【監修】永田 宏和 NPO法人プラス・アーツ 理事長

【イラスト】文平銀座+NPO法人プラス・アーツ

2015年2月27日更新

あわせて読みたい

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

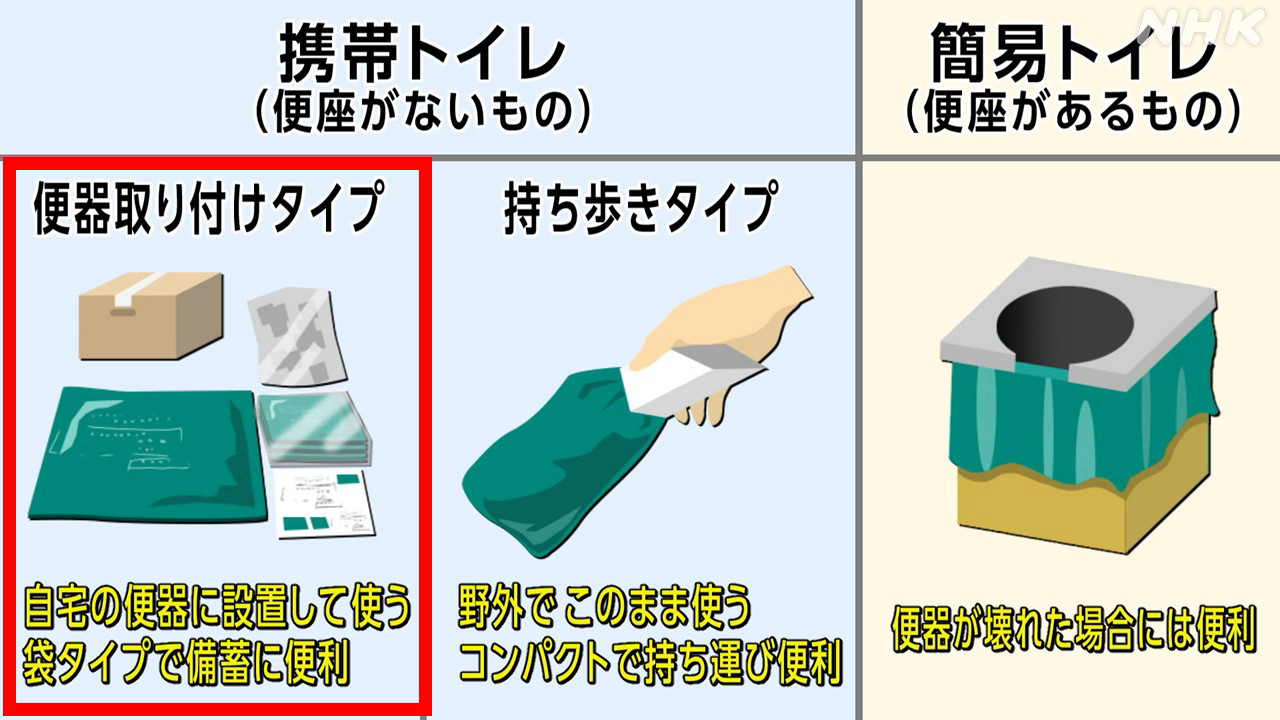

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。

-

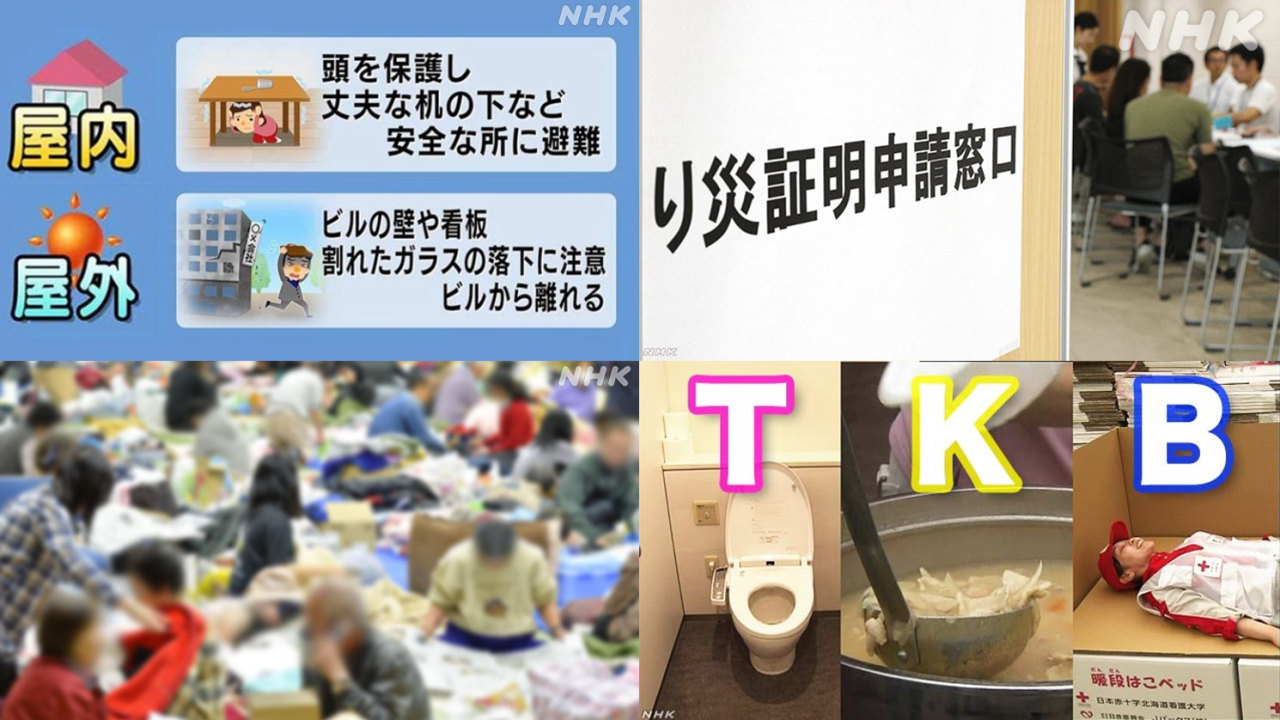

地震発生!その時…そのあと…大切なことは?

地震発生時の激しい揺れや津波から逃げる行動。そのあとの避難所生活・生活再建などで気をつけてほしいこと、今できる備えや対策のまとめです

-

地震が起きたら 火災にも注意

国の首都直下地震の被害想定では死者の約7割は火災が原因と推計。一方、感震ブレーカーなど事前の備えや初期消火など直後の対策を徹底することで被害を減らすこともできるとしています。自宅でもできる火事の対策をまとめました。

-

防災は日ごろのちょっとした知恵や工夫で!

防災や災害の備えと言うと手が出しにくい…そんなことありますよね。ただ、日常の行動の中にちょっとした知恵や工夫を入れることで簡単にできる防災が。防災のコツ、ふだんの生活や行動の中にとりいれてみてはいかがでしょうか。

-

災害時の赤ちゃんは…避難所での過ごし方、衛生の注意点

大雨や台風、地震などの災害で避難先へ…。避難所で赤ちゃん(乳幼児)がいても安心して過ごせるにはどうしたらよいか?ミルクのあげ方は?ポイントや注意点をまとめました。