一度は助かった命 震災関連死3786人

「やっとの思いで避難して、これで大丈夫だと思ったのに」

東日本大震災で地震や津波から避難したものの、その後、亡くなる『震災関連死』はこの11年で3786人に上っています。(2022年3月10日現在)

背景にあるのは長引く避難生活で直面するさまざまなストレスや体調の悪化です。一度は助かった命が再び危険にさらされるのは、なぜなのでしょうか。

(社会部災害担当 清木まりあ・若林勇希)

2022年3月放送のニュースの内容です

目次

関連死の遺族「同じ経験する人出ないように」

「きょうはね、娘と孫に会ってきたんだよ」

東京電力・福島第一原発の事故の影響で、福島県浪江町から東京に避難している門馬昌子さん(79)は8年前に亡くなった夫の洋さんの写真に向かって、毎日、その日の出来事を報告しています。

洋さんは震災関連死に認定された1人です。

ともに学校の教諭だった2人は定年後、地域の活動などに取り組み、海外旅行に行くことを楽しみにしていたそうです。

そして、2011年の原発事故。住み慣れたふるさとから離れることを余儀なくされ、娘家族のいる東京へ避難しました。

しかし、気軽にお茶を飲みながら世間話ができる友人もなく、洋さんは震災前に力を入れていた町内会の活動もできなくなりました。

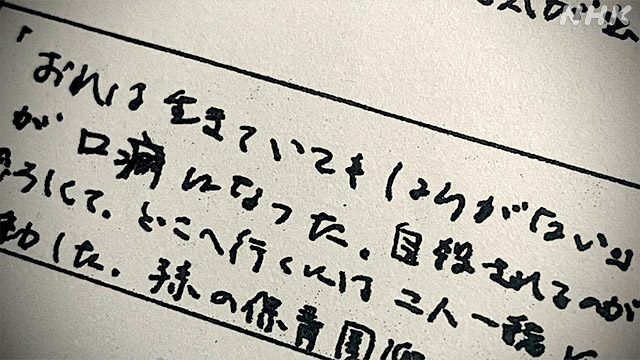

「生きていてもしょうがない」

「おれ、コンビニの清掃係をやってみようかな」

半年ぐらいたったある日、洋さんがこうつぶやいたそうです。

昌子さんは「そんなことせずにゆっくりしたらいいんじゃない」と答えました。

このころから洋さんは次第に家に引きこもるようになり、「俺は生きていてもしょうがない」が口癖に。体の調子を崩しやすくなって気管支炎や肺炎を繰り返し、震災の発生から3年後に亡くなりました。

避難生活によるストレスや体調の悪化が原因だとして震災関連死と認定されました。

昌子さん

「『清掃係をやってみようかな』と言った時に、どうして反対してしまったんだろう。夫は東京に来て知り合いもいなければやるべき仕事も失って喪失感が大きくなり、何かやりがいを見つけたかったんだと思います。同じ経験をする人がいないように、私たちの経験を今後にいかしてもらいたいです」

この1年で新たに11人が認定

避難生活で持病が悪化したりストレスで体調を崩したりして亡くなる「関連死」は自治体が設置する審査会が認定することになっています。

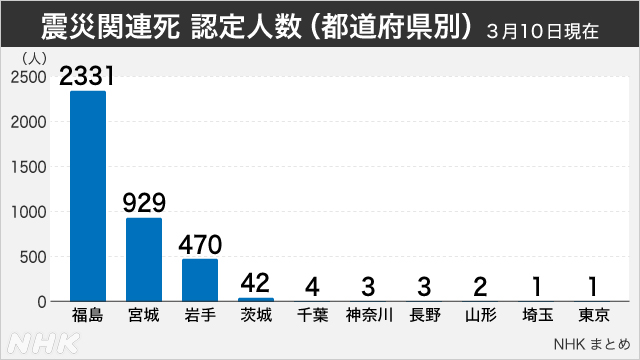

復興庁と各都県に取材したところ、この1年で新たに11人が認定され、今月10日までの11年で全国で3786人に上っています。

県別に見ると福島県が2331人と最も多く、宮城県が929人、岩手県が470人、茨城県が42人、千葉県が4人、神奈川県と長野県がそれぞれ3人、山形県が2人、埼玉県と東京都がそれぞれ1人となっています。

復興庁が去年9月末時点で取りまとめた3784人を年齢別にみると、66歳以上が3351人と全体のおよそ89%を占め、21歳以上65歳以下は424人、20歳以下は9人となっています。

死亡した時期は震災発生から5年以内が3653人と大半(約97%)を占めていますが、6年目以降も131人に達しています。131人のうち129人は福島県で、地震や原発事故により長期化する避難生活での疲労やストレスが健康状態に深刻な影響を及ぼしています。

弁護士「事例の検証を」きっかけはある裁判

「関連死の事例を一つ一つ検証して国の防災対策に反映させるべきだ」

こう訴えるのは東日本大震災の被災地で活動してきた弁護士、在間文康さんです。

きっかけになったのは7年前に担当したある裁判だったといいます。

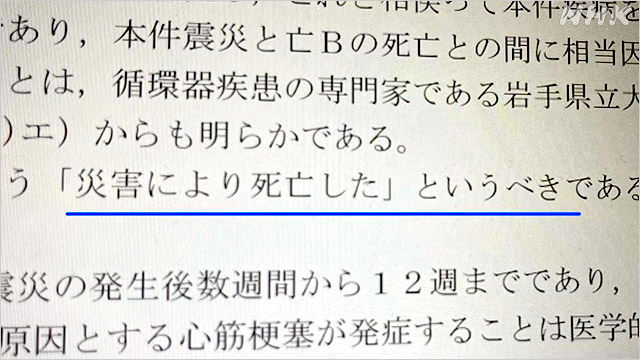

震災から9か月後、56歳の夫を心筋梗塞で亡くした岩手県陸前高田市の女性(当時40代)は震災によるショックとストレスによるものだとして、自治体に「震災関連死」を申請しました。しかし夫に高血圧の持病があったことから認定されず、女性は自治体を相手に裁判を起こしました。

裁判所は夫は津波で義理の父母を亡くしたうえ、経営する店も流されて収入が途絶え、ローンや子どもの進学費用を工面しなければならない状況などが重なって強いストレスがかかったと指摘しました。その結果、血圧が上昇するなど病気の悪化を誘発し、死亡したとして「関連死」を認めました。

在間さん

「災害で生活環境が大きく変わった時、持病がある人に対しては医療機関やボランティアなど第三者の支援が重要という大きな教訓を感じました。どのような持病があると具体的にリスクがどう高まるのか、事例ごとに経緯をきちんと検証して次にいかすことが大事です」

地震、豪雨、大雪など…震災以降も相次ぐ災害関連死

災害関連死は東日本大震災だけでなく、その後の災害でも相次いでいます。

NHKが総務省消防庁の資料や各自治体への聞き取りなどを行った結果、震災以降、地震や豪雨、大雪など15の災害で、少なくとも383人が災害関連死に認定されていることがわかりました。

災害別に見ると

▽熊本地震(2016年)221人

▽西日本豪雨(2018年)82人

▽東日本台風(台風19号)と前線による大雨(2019年)31人

全体の死者数に占める災害関連死の割合は、

▽2019年 房総半島台風(台風15号)92%(12人/13人)

▽熊本地震 80%(221人/276人)

▽関東・東北豪雨(2015年)61%(13人/21人)

※地震や水害など直接的被害を関連死が上回るケースも

国はようやく一部事例を公表

ところが、数年前までは国が災害関連死の死者数を取りまとめる仕組みはありませんでした。

相次ぐ災害関連死を受けて国は2019年から死者数や個別の事例などを報告するよう都道府県に求める体制を設けました。

この11年で認定された災害関連死は4000人余り。去年4月、国はようやくこのうちの約100事例について関連死に至る具体的な経緯などをまとめた事例集を公表しました。

行政の役割明確化し教訓生かす仕組みを

猛威を振るう自然災害からなんとか逃げ延びたとしても、その後の避難生活などで命が失われるという厳しい実態があります。

しかし、教訓を次の被害防止につなげる取り組みは十分ではないという指摘もあります。

災害復興法学が専門の岡本正 弁護士によると関連死の経緯などの調査は「災害弔慰金」を遺族に支払うための法律に基づいて、自治体が行っています。国は自治体の認定結果をもとに弔慰金の一部を支払う役割にとどまり、関連死を防ぐという目的で主体的に関わる制度にはなっていないといいます。

岡本さんは、全国で多発する災害に対応するためにも関連死に特化した新たな法律を整備して自治体や国などそれぞれの役割を明確化し、医療関係者などの専門家と連携して対策にあたるべきだと指摘します。

「多くの方が災害関連死で亡くなっているなか、検証がなされたのは一部で、今も多くの事例が教訓として生かされずに眠っている状況です。震災から11年がたち、関連する資料を自治体が廃棄する動きもあると聞いていて、早急な対策が求められています」

助かった命が失われないために…

「私と同じ経験を誰にもしてほしくない」

冒頭で紹介した関連死で夫を亡くした門馬昌子さんのことばです。

堤防の整備といったハード対策や防災情報の高度化、防災アプリの普及など、災害から身を守る手段は確実に増えています。

一度は助かった命が失われないためにも、災害関連死の教訓を体系化し今後の支援や対策の在り方を導き出す必要があると思います。

あわせて読みたい

-

“救えたはずの命” 災害関連死を防ぐには

阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震…。地震や津波からは生き延びた。それなのに、避難生活などで命を落とす「災害関連死」が後を絶たない。専門家の分析では多岐に渡る原因が。命を守るためできることとは?

-

避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」

スフィア基準を知っていますか?国際赤十字などが作った国際基準で、紛争や災害の際の避難所の“最低限の基準”を定めています。相次ぐ災害関連死を防ぐ。日本でも「スフィア基準」を取り入れようという動きが出始めています。

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

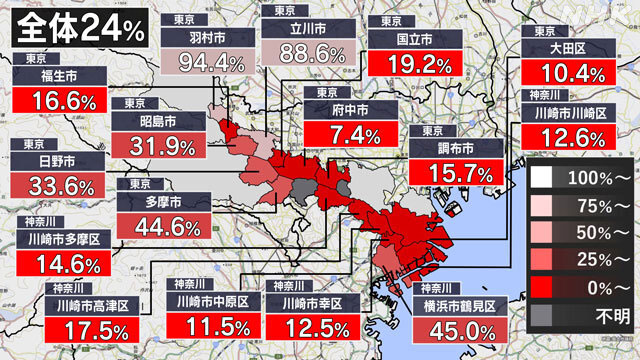

2割しか入れない? 深刻化する避難所不足

多摩川沿いの避難所の収容人員をNHKが独自に試算したところ、新型コロナ対...

-

命を守る「TKB」 避難所の“常識”が変わる?

『災害時の避難所に「TKB」が必要だ』専門家で作る学会がまとめた提言です。相次ぐ災害関連死を防ぐために考案された、トイレ・キッチン・ベッドの頭文字を示すこの3文字。避難所の「常識」が変わろうとしています。