“救えたはずの命” 災害関連死を防ぐには

地震や津波からは生き延びた。

それなのに、その後の避難生活などで命を落とすのが「災害関連死」だ。

まさに「救えたはずの命」と言える。

東日本大震災では3792人。

熊本地震では226人で、地震で直接死亡した人の4倍を超えている(記事執筆時点)。

こうした「死」の分析から、今、詳しい要因が見えてきている。

果たして、私たちにできることとは?

2023年3月のNHKスペシャルで紹介された内容です

目次

なぜ、命が失われるのか

こう言い切るのは、関西大学の奥村与志弘教授。災害事例の分析の専門家だ。

大きな地震のあと、生活環境の悪化やストレスが原因で亡くなる「災害関連死」。

奥村教授は、阪神・淡路大震災(1995)、新潟県中越地震(2004)、東日本大震災(2011)、熊本地震(2016)での災害関連死の要因を分析した。

例えば、東日本大震災では、宮城県気仙沼市で関連死と認定された人のうち109人の記録を収集。

死因の70%余りが肺炎などの「呼吸器系疾患」と、心不全などの「循環器系疾患」だった。

そして、その要因は複雑に絡み合っていた。

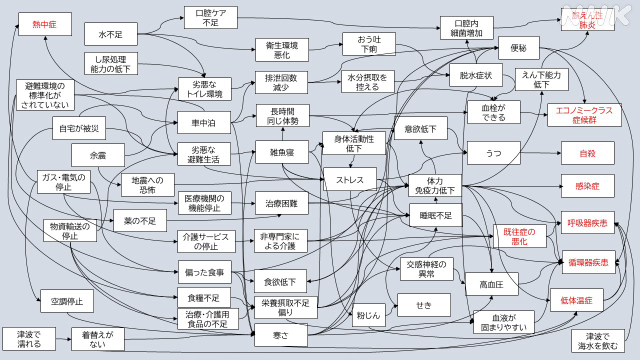

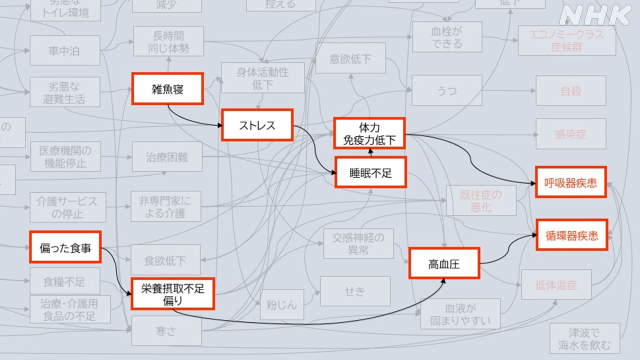

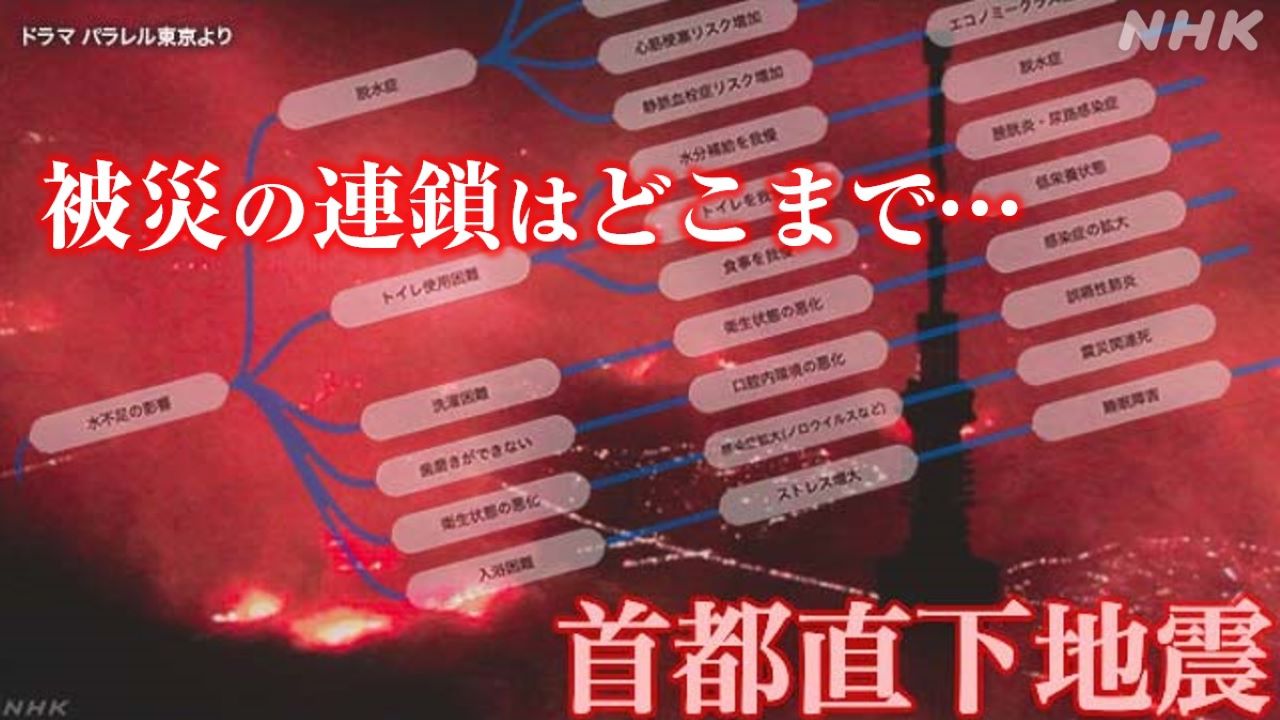

こうした死の状況を集めて作ったのが、災害関連死の「フローチャート」だ(下の図参照)。

死因と、死につながる間接的な要因を結びつけて可視化した。

その結果、改めて見えたのは、避難生活の環境の悪さが関連死につながった可能性だ。

個別に詳しく見ていきたい。

「トイレが汚い」と「肺炎」になる

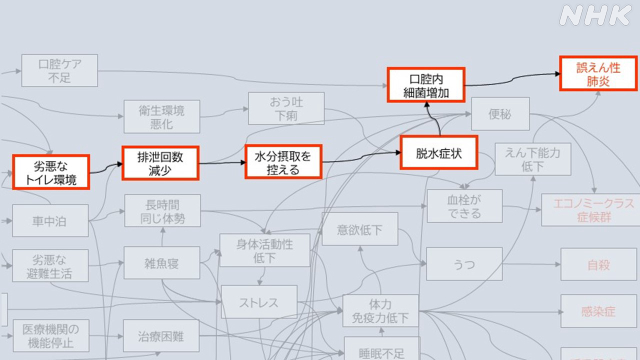

例えば、影響が大きいと考えられるのが、トイレ。

断水で水が無くなり、水洗トイレが使えなくなって「劣悪なトイレ環境」に陥る。

すると、トイレに行きたくないと「排泄回数を減らす」ために「水分摂取を控える」人が出始め、「脱水症状」を引き起こす。

その結果、「口腔内(口の中)の細菌」が増えて、それが原因で「誤えん性肺炎」を引き起こし、亡くなる人が出てくるのだ。

医療だけでは防げない

「偏った食事」や避難所での「雑魚寝」も要因のひとつだ。

「栄養不足や偏り」が起きることで「高血圧」が進行する人が増え、「循環器系疾患」につながりやすい。

「雑魚寝」をすれば、床で寝る「ストレス」を受けて「睡眠不足」に陥る。その結果「体力や免疫力が低下」し、「呼吸器系疾患」を起こす人が出てくるのだ。

対策は容易ではない。

例えば「栄養不足や偏り」を防ぐためにバランスの良い食事を心がけようと思っても、インフラが被害を受けたり(「ガス・電気の停止」)、輸送手段がなかったりする(「物資輸送の停止」)。

奥村教授は、さまざまな要因で起きる災害関連死を防ぐには、医療の改善だけでは足りないと指摘する。

「関連死は、体調を崩した人にどういう医療措置が必要かという問題だけでなく、一人一人を取り巻く環境を変えていかないと根本的に数を大きく減らすというのは難しいのです。『これをすれば関連死はなくなる』という1つの答えのようなものはなくて、住民や企業、関係者が、それぞれの立場でできることを改善していく必要があります」

対策の鍵は「TKB」

それぞれの立場でできることとは、どのようなことなのだろうか。

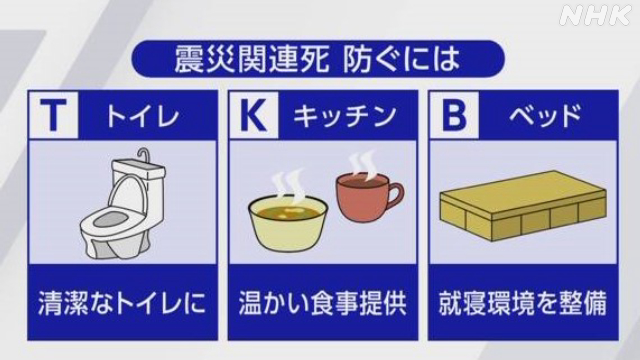

今、対策が始まっているのが、避難所の「TKB」。

「トイレ・キッチン・ベッド」の頭文字を取ったものだ。

医師や専門家で作る学会が、関連死を防ぐためにこの3つの整備・改善が重要だと指摘している。

「キッチン」は、冷たく栄養の不十分な食事を避けて、温かい食事を提供すること

「ベッド」は、床での雑魚寝を避けて、就寝環境を整えること

目をつけたのは、特産のタマネギ

取材を進めると、対策のヒントにつながる取り組みがあった。

兵庫県南あわじ市。

南海トラフ巨大地震では、最大震度7の揺れと、8メートルを超える大津波が想定されている。

市が避難所で活用としているのが、段ボールベッドなどの簡易ベッドだ。

約500台を備蓄しているほか、メーカーから提供を受ける協定を結んでいる。

さらに「一工夫」を加えようと目をつけたのが、淡路島名産のタマネギだ。

島と関西や四国を結ぶ橋が使えなくなって物資が届かないケースを想定し、市内の農協が出荷のために保有しているケース60万個、段ボール20万個をベッドとして活用することを検討している。

「避難者すべての簡易ベッドを備蓄しておくのはスペース的にも難しい。地元にある資源を有効活用して、何とか対策を進めていきたいと考えています」

地域の特性を利用して、インフラが使えなくなった場合を想定しておく取り組みは、ほかの地域にとっても参考になるのではないだろうか。

防災を忍び込ませる

一方、奥村教授が注目しているのは「企業」の力だ。

奥村さんは、大阪・梅田をフィールドに、地元の企業やメーカーなどに声をかけて勉強会を立ち上げ、議論を進めている。

もし、日常的に利用するサービスや商品の中に、災害関連死を防ぐための仕掛けを忍び込ませることができれば、より多くの機会で対策が可能になるからだ。

例えば、

●家具を購入すると、固定器具が標準装備でついてくる

●おいしい飴だが、口腔内ケアの効果がある

といったものだ。目指すのは「頑張らなくても自然と防災力が上がる仕掛け」だ。

「交通事故による死亡率は年々減少しているが、これは自動ブレーキやエアバッグなど、ドライバーが意識や行動を変えなくても、死なない機能が導入されたことも大きい。防災でも『意識を高めよう』『頑張ろう』と言うだけではなく、日々利用するサービスや商品の中に防災的な機能を忍びこませておいて、いざという時に効果を発揮させることが大事だ」

「救えるはずの命」を守るために

奥村教授は、南海トラフ巨大地震が起きると、災害関連死は7万6000人余にのぼるおそれがあると試算している。

これが現実になれば、東日本大震災の約20倍という衝撃的な数字だ。

しかし、これらはすべて「救えるはずの命」だろう。

例えば個人でも、災害に備えて多めの備蓄をしておけば、フローチャートにあった災害関連死のリスクを減らすことができる。

関連記事「災害の備蓄のコツ」はこちら失われるのは、自分や大切な人の命かもしれない。

そう考えて私たち一人一人が対策を進めることが、命をまもるための第一歩となる。

(取材班)ディレクター 井上国英/記者 藤島新也/記者 老久保勇太

あわせて読みたい

-

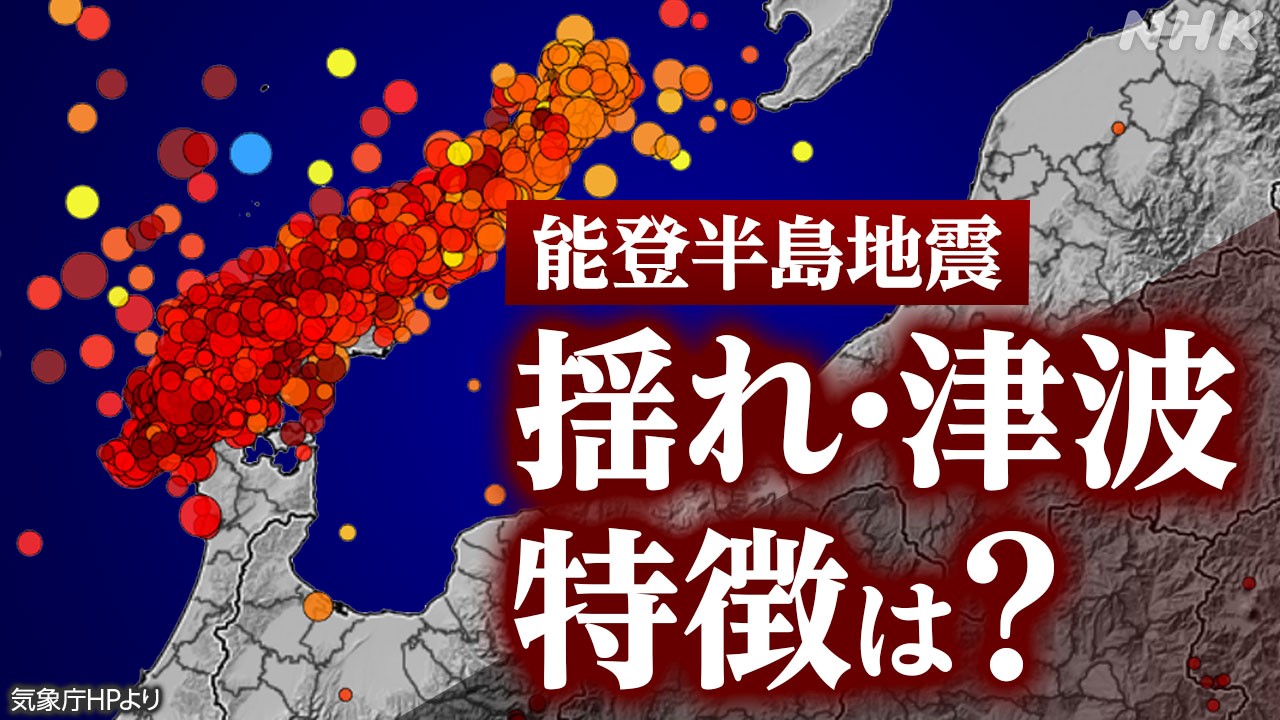

能登半島地震の特徴と原因は?最大震度7の揺れと津波

石川県で震度7の揺れを観測した大地震。輪島市や珠洲市など広範囲で家屋倒壊や津波被害が確認され死者は240人以上に(災害関連死含む)。活断層による地震で地盤隆起も。特徴・メカニズム・今後の地震活動は。わかってきたことをまとめました。

-

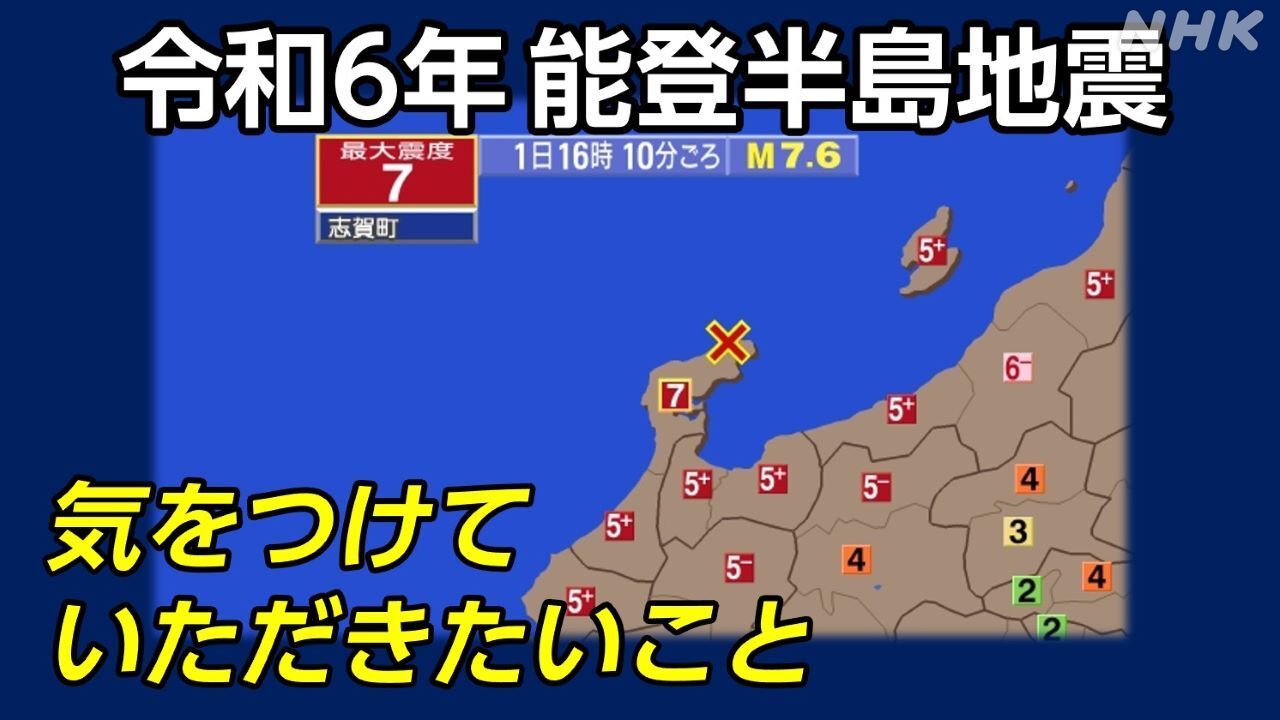

能登半島地震 被災者に役立つ情報や避難生活の注意点まとめ

2024年1月1日の能登半島地震。最大震度7の激しい揺れを観測し津波も発生しました。揺れ・避難生活・車中泊・停電・断水・安否確認・犯罪防止・生活再建など、災害関連死を防ぐためにも被災地の皆さんに気をつけてほしい注意点やポイントをまとめて。

-

寒い避難所対策・車中泊 低体温症とエコノミークラス症候群予防

冬におきた能登半島地震。寒さの中の災害で避難所や停電した自宅で生活、車中泊も…。服装やエコノミークラス症候群予防。災害関連死を防ぐため、少しでも体調を崩さずに過ごす注意点について解説します。

-

避難生活…ここに気をつけて!

災害に遭ったうえに避難所で集団生活を送ることになると想像以上のストレスを抱えることになります。トイレ・食事・衛生管理・エコノミークラス症候群対策など。「避難する人」「避難所を運営する人」双方に気をつけてほしいポイントです。

-

避難所の女性トイレは男性の3倍必要~命を守る「スフィア基準」

スフィア基準を知っていますか?国際赤十字などが作った国際基準で、紛争や災害の際の避難所の“最低限の基準”を定めています。相次ぐ災害関連死を防ぐ。日本でも「スフィア基準」を取り入れようという動きが出始めています。

-

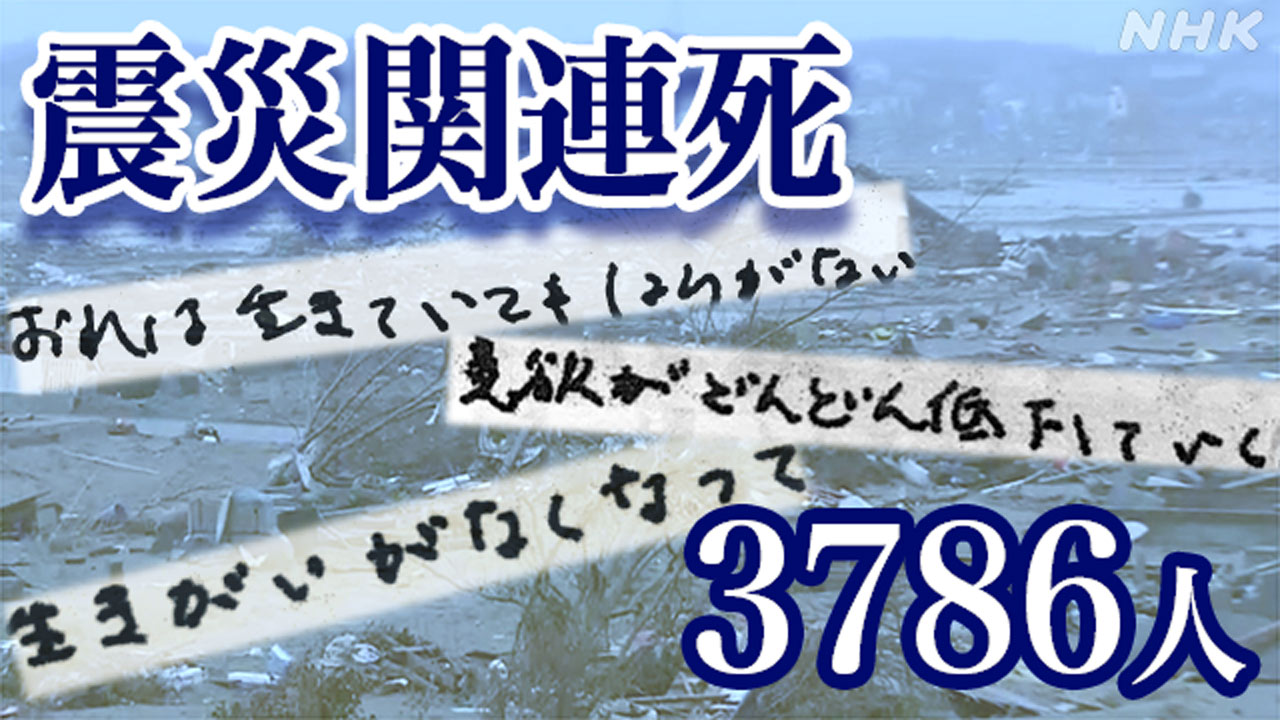

一度は助かった命 震災関連死3786人

一度は助かった命でした。東日本大震災による震災関連死は3700人以上。地震の揺れや津波による直接的な被害から助かったにもかかわらずです。遺族も目にした背景には何があるのか。災害関連死に関する国の仕組みは。

-

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機

首都直下地震後の日本の姿の想定は。ライフライン途絶、未治療死など災害関連死、仮説住宅不足による住宅難民、経済被害や財政破綻による生活困窮、格差拡大、国家の衰退…。被災や被害の連鎖。専門家は「日本の“地獄絵図”に近い」とつぶやいた。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

【熊本地震の教訓】命を守る11の防災キーワード

2016年4月14日と16日。熊本地震では活断層による地震が発生、2度にわたって最大震度7の激しい揺れが襲い、エコノミークラス症候群などによる災害関連死を含め熊本県・大分県で276人が亡くなりました。防災の教訓を11のキーワードで振り返ります。