ダムの「緊急放流」はなぜ?危険なの?

台風や前線で大雨が降った時に行われるダムの「緊急放流」。下流の川が氾濫して大きな被害が出る…というイメージを持っている人が多いかもしれません。一体、どんなものなのか。その時、どう行動すれば良いのか。誤解も多いようなので、プロに聞きました。

大雨関連ニュースなどで紹介された内容です

目次

「緊急放流」って危険なの?

話を聞いたのはダムに詳しい京都大学の角哲也 教授。

ダムの国際会議で副総裁を務めるなど、ダムのプロです。

先生、「緊急放流」って何ですか?

「緊急放流は、ダムが満水に近づいた時に行われる操作のことで、上流からダムに入ってくる水とほぼ同じ量の水を、そのまま下流に流すことを言います。正式には『異常洪水時防災操作』といいますが、現在は『緊急放流』という言葉で多くの人に知られています」

角教授によると、そもそも防災に使う「ダム」は、降った雨水を貯めて、川の下流に流れる水を減らし、水位の上昇を抑えたり氾濫を防いだりすることが目的の構造物だということです。

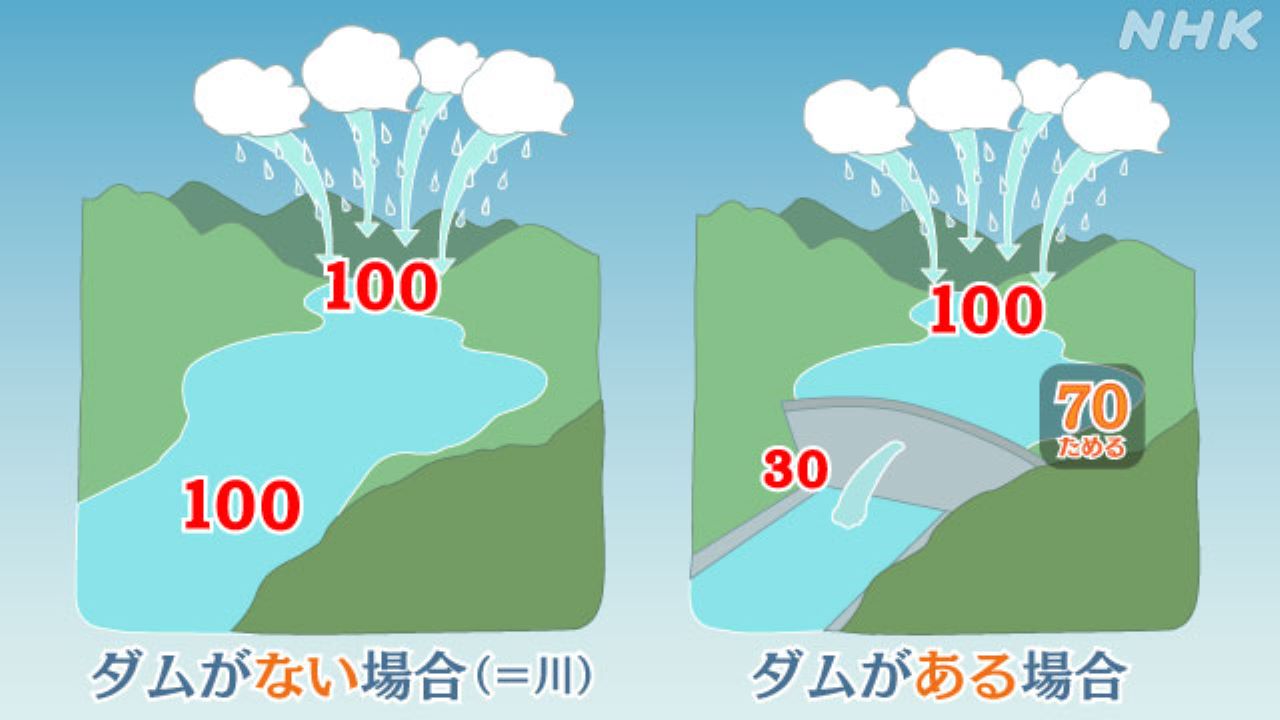

例えば、上流で「100」の雨が降った場合、ダムがない川であれば、「100」の雨はそのまま下流に流れていきます。一方、ダムがある場合は、「100」のうちの「70」を貯めて「30」だけ下流に流す、といったことができるため、下流の水位の上昇や氾濫を防ぐことができる訳です。

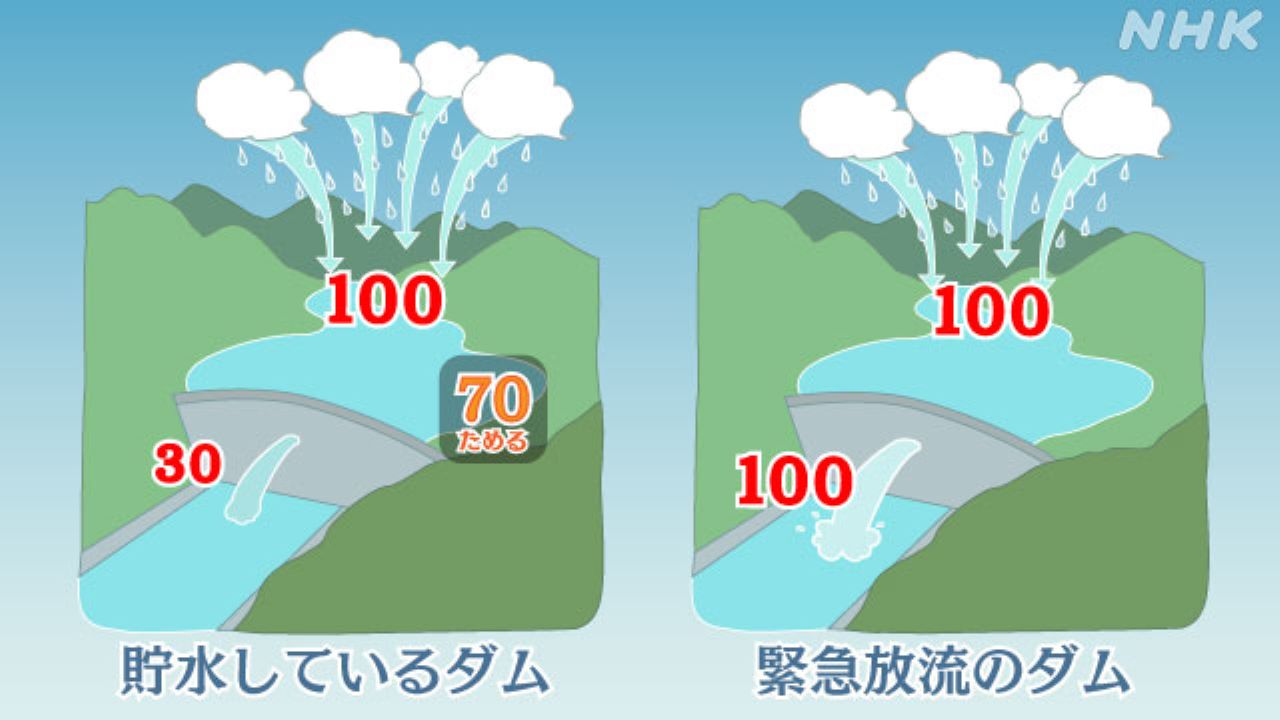

ところが、想定を上回る大雨になると、ダムで貯めることのできる量をオーバーしてしまいます。

そのため、ダムは雨水を貯めるのを止め、上流からダムに流れ込んできた水と同じ量の水を、そのまま下流に流す。これが「緊急放流」です。

上流の雨水がそのまま下流に流れる訳ですから、いわば「ダムが設置される前の、川だけだった状態に戻る」ということなのです。

「緊急放流を『ダムに貯めこんでいたすべての水を一気に吐き出す』とか『ダムに入ってくる量より多くの水を流す』と誤解している人もいますが、違います。それまで雨水を貯めて下流を守ってきたものの、ダムも限界に近づき『もう貯められない』となった状態だということです」

●2023年7月の「寺内ダム」の事例

2023年7月10日、梅雨前線の影響で、九州は記録的な大雨となり、福岡県朝倉市の「寺内ダム」で緊急放流が行われた。下の写真は、ふだんの寺内ダムの様子。

寺内ダムは、午前9時51分から「緊急放流」を開始。データでは、緊急放流が始まる前の午前9時には、ダムに流れ込んだ量(=全流入量)が約450トンに対し、下流に流したのは約120トン。つまり、流れ込んだ水の1/4を下流に流し、残りはダムに貯めていて、下流の水位の上昇を抑えていた。一方、緊急放流後の正午のデータでは、ダムに流れんだ量は約235トンに対し、下流に流した量も約230トンと、ほぼ同じ量だった。

上の写真は7月10日午後3時頃に撮影された写真。このときの放流量は140トンと、緊急放流の開始直後よりは少なくなっているが、それでも茶色く濁った水が大量に放流されている様子がわかる。

何に注意が必要なの?

ダムが限界を迎えると行われる「緊急放流」。

では、その時、私たちはどう行動すればよいのでしょうか?

「緊急放流が始まると、ダムがない川と同じような状況になるので、ダムより上流で降った雨がそのまま流れてきます。つまり、川の下流では流れる水の量が増えるのは間違いありません。川の近くにいる人は、自治体の避難情報を参考に、しっかりと避難して欲しいです」

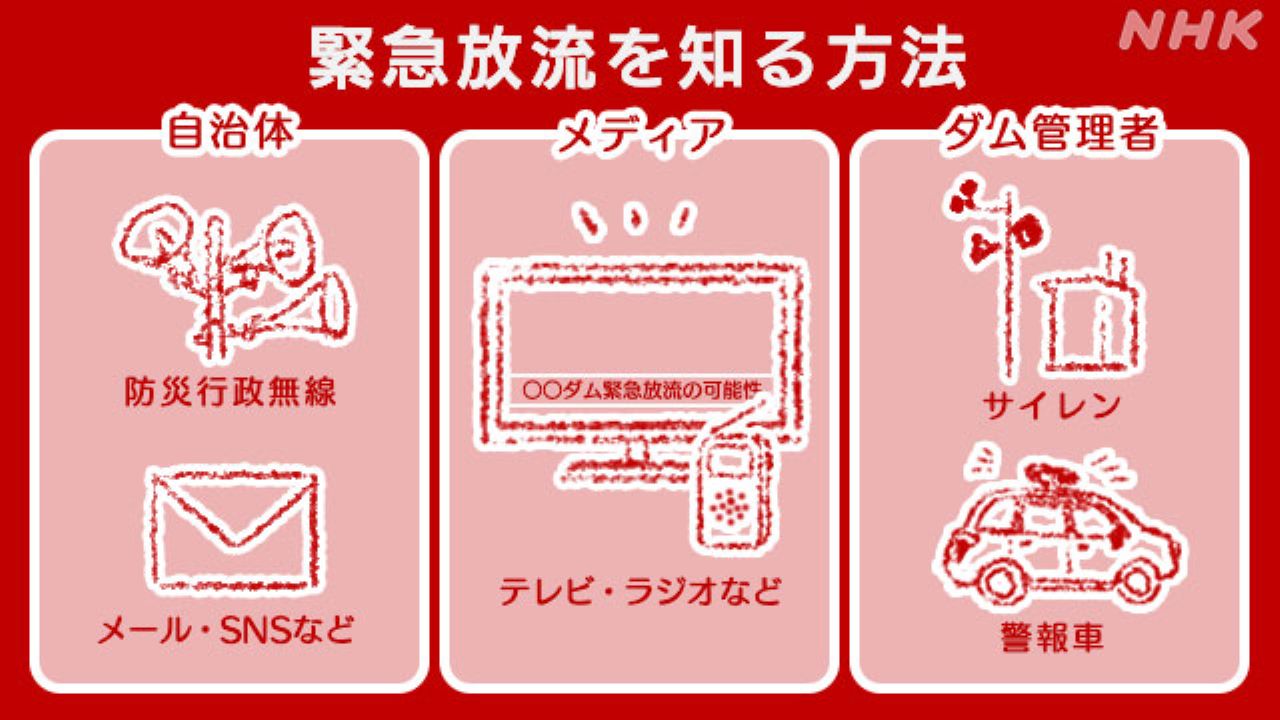

国土交通省によると、緊急放流をする場合、「数時間前(3時間前のことが多い)」と「1時間前」には、自治体や報道機関に「緊急放流を実施する可能性がある」という連絡が入ります。

これを受けて、自治体は防災行政無線やメールなどで情報を発信するほか、報道機関もテレビやラジオで知らせます。こうした情報を見落とさないことが大切です。

また、ダムの下流では、川沿いに設置されたサイレンが鳴って注意を呼びかけるほか、ダムの管理事務所の職員が車で巡回して注意を呼びかけます。

近所の人に声をかける余裕がある時は、声をかけあって避難することが重要です。

もっとダムの容量を空けられないの?

ここまで読んで

「緊急放流をするくらいなら、雨の降る前の晴れている時に、ダムの水を流して減らして、雨水を貯められるスペースをもっと増やしておけないのか?」

と疑問を持つ人もいるかもしれません。

実は、これは「事前放流」というダムの操作で、すでに行われています。

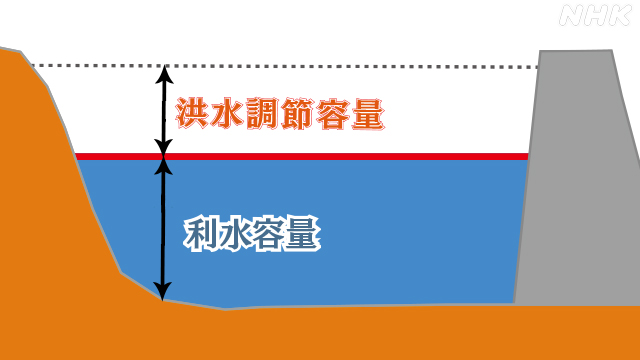

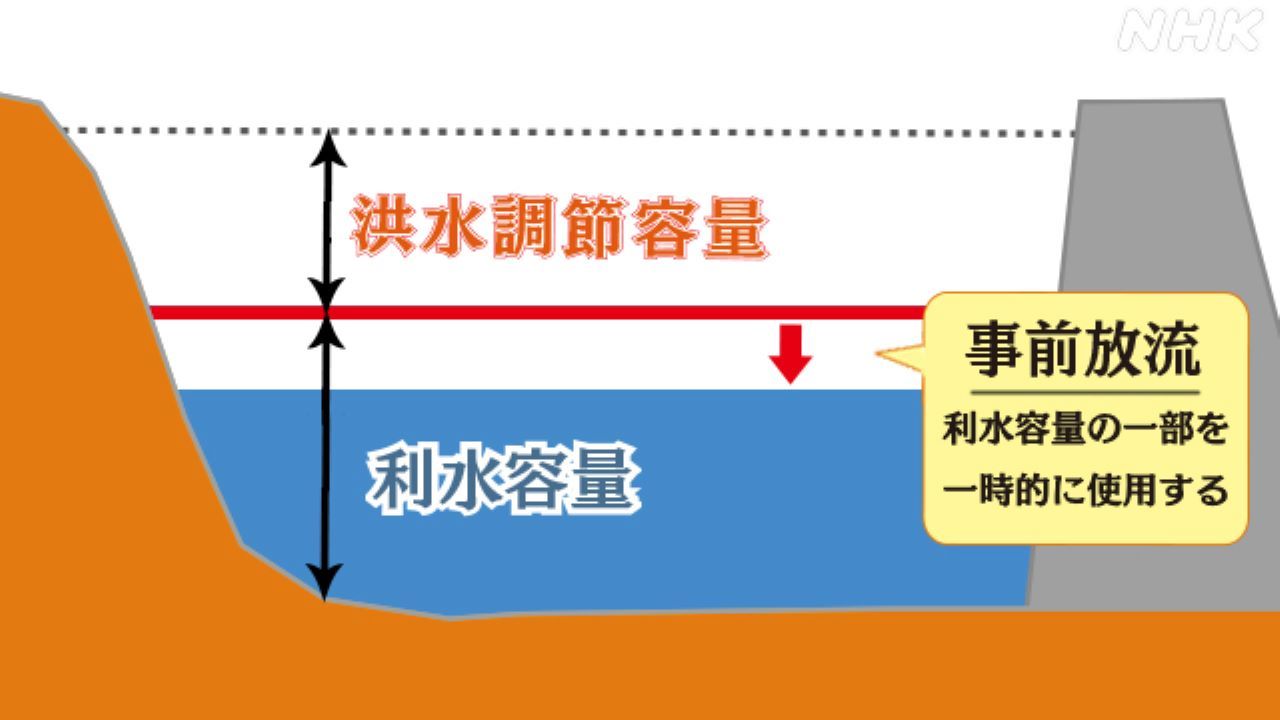

日本にあるダムの多くが、飲料水や農業用水などを確保するための役割(「利水」と言います)も担う「多目的ダム」です。そのため、ダムにはあらかじめ、

▼飲料水や農業用水のために貯めておく容量(=利水容量)

が決まっています。

ただ、大雨に備えて、少しでも水を貯めるスペースを空けておこうと、この利水容量の一部についても、事前に協議して使うのが「事前放流」です。

2019年の台風19号(東日本台風)を契機に、この「事前放流」の取り組みは各地で進んでいます。

ただ、当然、リスクもあります。

例えば、利水容量の部分まで全て放流してしまった場合、予想が外れて雨が降らなければ、飲料水や農業用水が確保できなくなって、渇水被害が出てしまうからです。

角教授は「事前放流の量を、今よりさらに増やすのは簡単なことではない」と言います。

「洪水を防ぐ以外の目的があるダムの場合『事前放流したけど、予想が外れて雨が降らずに水不足になった』では困ってしまう人が出てくる。渇水被害が出てはいけない。気象予測が100%の精度ではない以上、利水目的を持っているダムではバランスよく操作をせざるを得ない」

貯水機能を引き出す挑戦も

とはいえ、全国では毎年のように大雨被害が出ているため、できるだけ事前にダムをあけておくことは重要です。

その時に欠かせないのが「精度の高い雨の予測」です。

現在、ダムを操作する時は、気象庁が発表する1日~3日先までの予報を参考にしていますが、これでは時間が短く、できる操作が限られてしまいます。

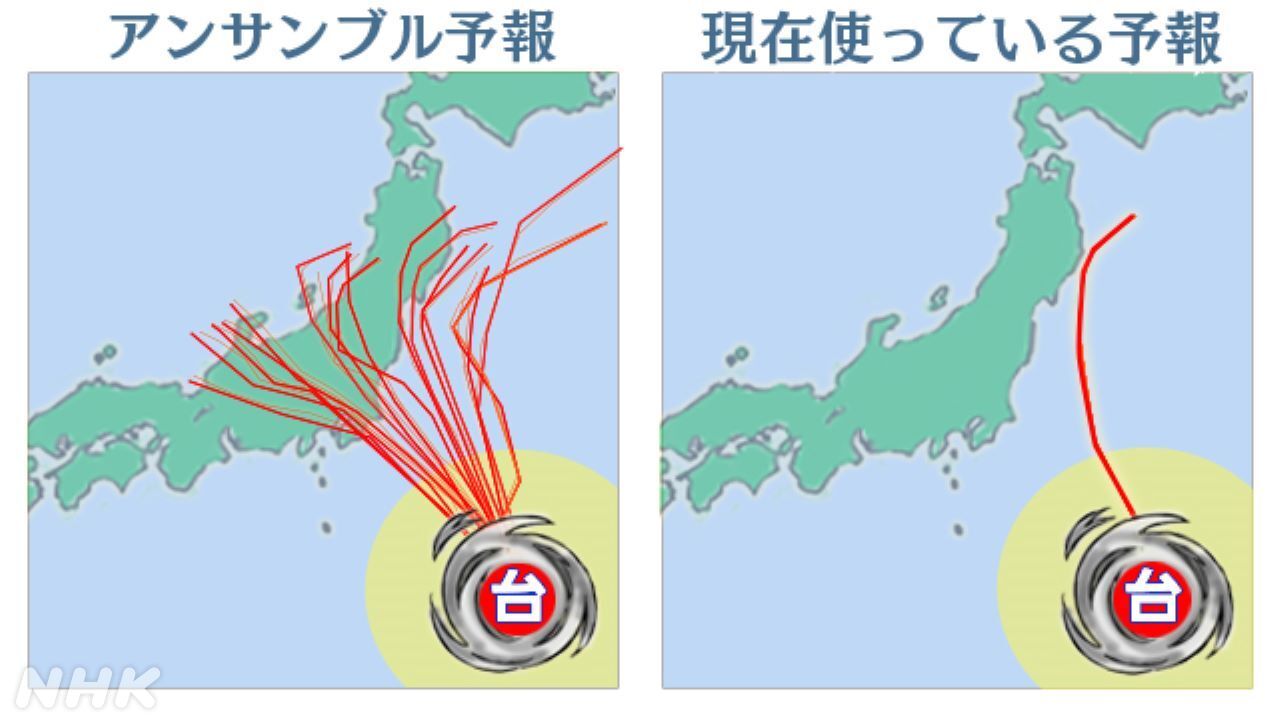

そこで、角教授は「アンサンブル予報」を使う方法を研究しています。

ヨーロッパの気象機関のデータを使い、「最も雨が降るケース」から「最も降らないケース」までの51のシナリオで、2週間程度先までの予測を立てます。

気象庁の予報は1つのシナリオしか無いのに対し、アンサンブル予報では51のシナリオがあるので、「最も降った場合は、どのくらい事前放流しておけばダムが満杯にならないか」や「最も雨が少ない場合は、どのくらい水を残しておけば水不足にならずに済むか」を考えて操作できるのです。

角教授は、同じ流域にある複数のダムを組み合わせて、下流の水位を最も低くする放流方法の組み合わせを計算する方法にもトライしています。

「ダムに貯まっている水は、エネルギーでもあるので、放流する際には発電などでしっかり回収する必要があると思います。そのためにも、長期間の精度の高い予測は必要で、洪水対策にも利水にも使えるようにするためにも、今後も研究を続けていく必要があります」

大阪放送局 災害担当記者 藤島新也

あわせて読みたい

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

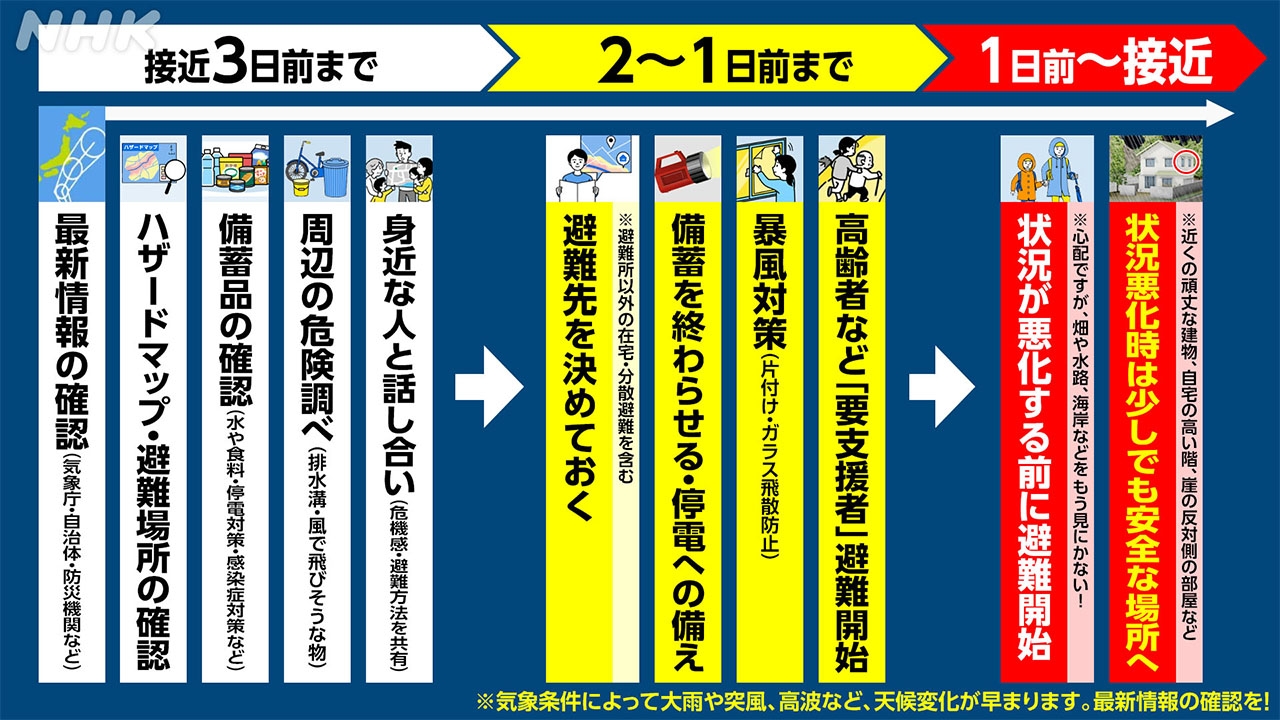

台風接近前にやっておきたい備え「タイムライン」で

「台風の接近が予想される」その時、どうすればいいか。大切なのは状況悪化の前に準備を終えておくこと。接近予想の”少なくとも3日前”から「あなたがやるべきこと」を説明。対策を詳しく示したリンク記事も。

-

浸水リスク地域で増える住宅 一体何が…

NHKは全国の浸水想定区域(ハザードマップ)のデータと国勢調査のデータを使い、建物の1階が水没するリスクがある場所の人口変化を調査。見えてきたのは洪水の危険性があるエリアに次々に住宅が増加している実態。首都圏でも…。

-

「浸水域に約4700万人居住」の衝撃

大雨や台風による洪水リスク。国や都道府県が「浸水想定区域図」としてハザードマップなどで公表しています。最近、この浸水想定区域図が大きく変わっていることをご存じですか?分析すると、浸水エリアで人口が増えている実態が。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。