「エレベーターに閉じ込められた」いったいどうすれば?

突然の地震で、エレベーターに閉じ込められた。停電で真っ暗になり、携帯電話もつながらない。叫んでも、助けはいっこうに来ない・・・

首都直下地震や南海トラフ巨大地震などでは、都市部の多くのエレベーターで、こうした事態になるおそれがあります。いったい、どうすれば?東京都内のタワーマンションでは新たな対策も始まっています。

※記事の後半に、閉じ込められたときの対応を掲載しています。

2023年3月に放送された地震関連ニュースの内容です

目次

住人みずからエレベーターを開ける

東京・お台場にある33階建てのタワーマンション。東日本大震災の発生から12年となった2023年3月11日、初めての訓練が行われました。

大地震によるエレベーターの閉じ込めを想定したものです。

訓練では、住人みずからが、建物側からエレベーターのドアを開けます。保守会社の指導のもと、定規のような特別な鍵をドアの隙間に差し入れると、スッと開きました。

「自分たちで開けられることを初めて知った」

住人の多くがそんな感想を口にしていました。

「最大2万台停止のおそれ」

訓練を主催したのは、東京 港区です。こうした訓練は、これまでほとんど行われてこなかったといいます。 二次災害のおそれもあるため、閉じ込めの救出は保守会社が行うのが原則とされているからです。

それではなぜ、今回の訓練を行ったのでしょうか。去年、東京都が公表した首都直下地震の想定の、次の指摘が関係するといいます。

救出・救助までに半日以上かかり、体調不良になる人が出るおそれも指摘されました。

港区では、影響の大きいタワーマンションも増え続けています。このため急きょ予算を組み、対策に乗り出したのです。ほかのマンションでも進めたいとしています。

「港区では住人の9割がマンション住まいで、1300台以上の閉じ込めリスクが指摘されました。保守会社の救出に時間がかかることも想定されます。住人自身が復旧までの対応を学んでいただくことが有効だと考え、企画しました」

閉じ込めの恐怖 体験者は

実際にエレベーターに閉じ込められたことがある人に、話を聞くことができました。後藤清さん(72)です。

点検中のエレベーターに誤って乗車したところ、急にドアが閉まってしまいました。突然閉じ込められ、パニックになったといいます。

「真っ暗な中に1人で取り残される。あの恐怖感は経験した人にしか分からないかもしれません。必死にドアをたたき、外の人に気付いてもらえたので出ることができましたが、未だにエレベーターに乗るときは身構えてしまいます」

複数の経験者に取材したところ、エレベーターの閉じ込めの怖さで共通していたのが、次の3つでした。

首都直下地震では、こうした状況がさらに深刻になるおそれがあります。

エレベーターの“耐震化”も

取材を進めると、新たな対策を始めたマンションもありました。

東京 港区にある42階建て、およそ2000世帯が生活する日本最大級のタワーマンション。3棟ある建物で行ったのは、エレベーターの“耐震化”です。

2021年10月、東京都内で最大震度5強を観測した地震では、26基ある高層用のエレベーターのうち、20基余りが停止。閉じ込められた人はいませんでしたが、復旧までに少なくとも6時間かかり、車中泊をした人も出ました。

この経験も踏まえ、住人たちは保守会社とともに住まいのエレベーターのリスクを調査。その結果、揺れでワイヤーが絡まって復旧に長時間かかるリスクが分かり、最上階までのすべての階に、絡まり防止の囲いを設ける工事を施しました。

また、超高層ビルに影響する揺れを感知するセンサーを、屋上に設置。揺れを感知した場合、最寄り階に自動停止する仕組みも導入しました。

エレベーターは“タワマンのインフラ”

対策コストは当初、数億円と試算されました。

こうした中、工事を非常用エレベーターに限定するなどの工夫で6500万円にまで抑えました。それでも1世帯当たりで単純に計算すると、3万円余りのコストです。

なぜ、大きなコストをかけても対策を行ったのでしょうか。住人は、タワーマンションにとってエレベーターが動かないことが大きなリスクになるからだといいます。

「タワーマンションにとってエレベーターは水や電気と同じ“インフラ”です。停止すれば閉じ込めリスクだけでなく、生活が成り立たなくなるおそれもあります。首都直下地震では、すぐに助けは来ない。そういう覚悟で自助の対策を進めています」

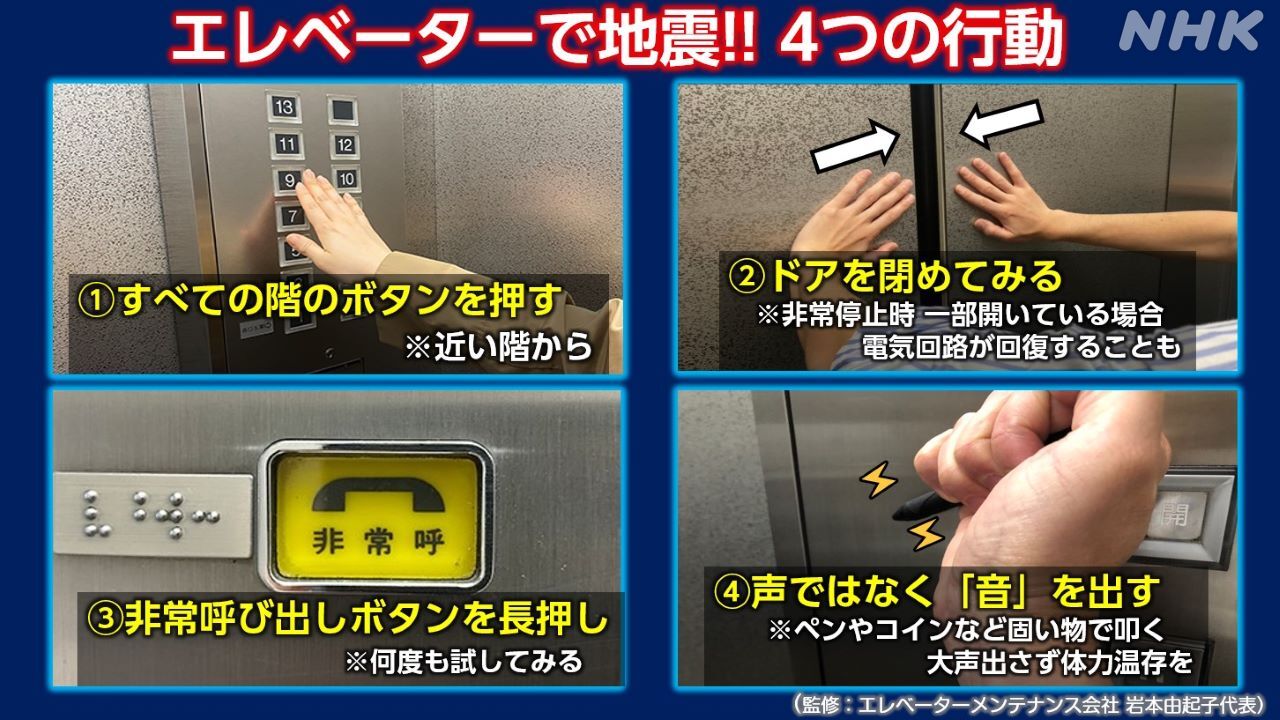

エレベーターで地震!4つの行動

もし、エレベーターに乗っているときに地震に遭ったらどうすればいいのでしょうか。

メンテナンス会社の代表の岩本由起子さんに聞きました。

岩本さんは、地震に遭ったとき、次の順番に行動してほしいと話します。

1つずつ、説明していきます。

1.すべての階のボタンを押す

まず、エレベーターで揺れを感じたときの対応です。

即座に自分のいる階の近くからボタンを押していきます。

完全に非常停止する前なら、近くの階に安全に止まる可能性もあります。

緊急地震速報に反応して、すぐにボタンを押すことも有効だといいます。

2.ドアを「閉めてみる」

エレベーターが非常停止するとき、ドアの一部が開いていることがあるといいます。

ドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで、再び電気が通る可能性もあります。

通常、閉じ込められたら「ドアを開けよう」とすると思いますが、「ドアを閉める」ことを試してみてください。

3.「非常ボタン」を押す

エレベーターには、外部につながる非常ボタンが必ずついています。

このボタンを押すと、外部と連絡が取れる可能性があります。

すぐにつながらない場合も、諦めずに何度も試すことが大事だといいます。

4.大きな音を出す

閉じ込められていることを外に知らせるには、音を出すことが有効だといいます。

固いもので音を響かせるようにたたくと外に聞こえやすいほか、ホイッスルがあれば大きな音がでます。

大声で助けを呼びたくなりそうですが、外に届きにくいだけでなく、体力を消耗するおそれもあります。

助けを呼ぶには、「大声」よりも「大きな音」と覚えておいてください。

「備蓄ボックス」を準備しよう

それでも助けが遅れた場合に役に立つのが、「備蓄ボックス」です。

オフィスビルなどで、エレベーターの脇に備え付けられているのを見たことがある人もいると思います。

次の写真のようなものが備え付けられています。

軽食やブランケット、ラジオ、衛生用品などさまざまあります。

こうした中、備え付ける場合に特に重要なのが水とトイレ、明かりの3つ。また、救助を呼ぶためのホイッスルも大切だということです。

備蓄ボックスは市販されていますが、自治体によっては無償配布しているところもあります。住まいのエレベーターに設置されているかどうか、確認してほしいとしています。

「これまでエレベーターの閉じ込め対策はメーカーや保守会社が中心となって進められてきました。ただ、大地震の際には多数のエレベーターが停止し、救助までに長時間かかるケースは起こりうることは知ってほしい。その場合に役立つのは住人たちによる事前の備え。日ごろから使っているエレベーターのリスクについても知り、備えを進めてほしいと思います」

身近なインフラだからこそ備えを

大地震で想定されている、エレベーターによる「閉じ込め」。

揺れた時の適切な行動で、回避できるかもしれません。また長時間の閉じ込めが起きても、事前の備えで、被害を抑えられる可能性もあります。

タワーマンションにとっては重要な“インフラ”とも呼ばれたエレベーター。

そのリスクについても目を向け、できる備えについて考えることが重要だと感じました。

社会部 災害担当記者 内山裕幾

あわせて読みたい

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。

-

揺れが止まらない… 高層ビル・タワマンを襲う「長周期地震動」

東京・名古屋・大阪などの大都市で増え続ける超高層ビルとタワーマンション。地震の際、脅威となるのが「長周期地震動」。東日本大震災でも発生した。南海トラフ巨大地震では、最大の揺れ幅6メートル、10分以上続くという想定も。被害を防ぐための対策は?

-

超高層ビル 長周期地震動対策の最新技術

東日本大震災で超高層ビルを大きく揺らした「長周期地震動」。地震の揺れを抑える最新の技術開発が進んでいる。通常ビルの「下」に設置することの多い免震装置を「上」の階に設置するもの。その効果やメリットは。私たちが出来る対策や備えは。

-

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

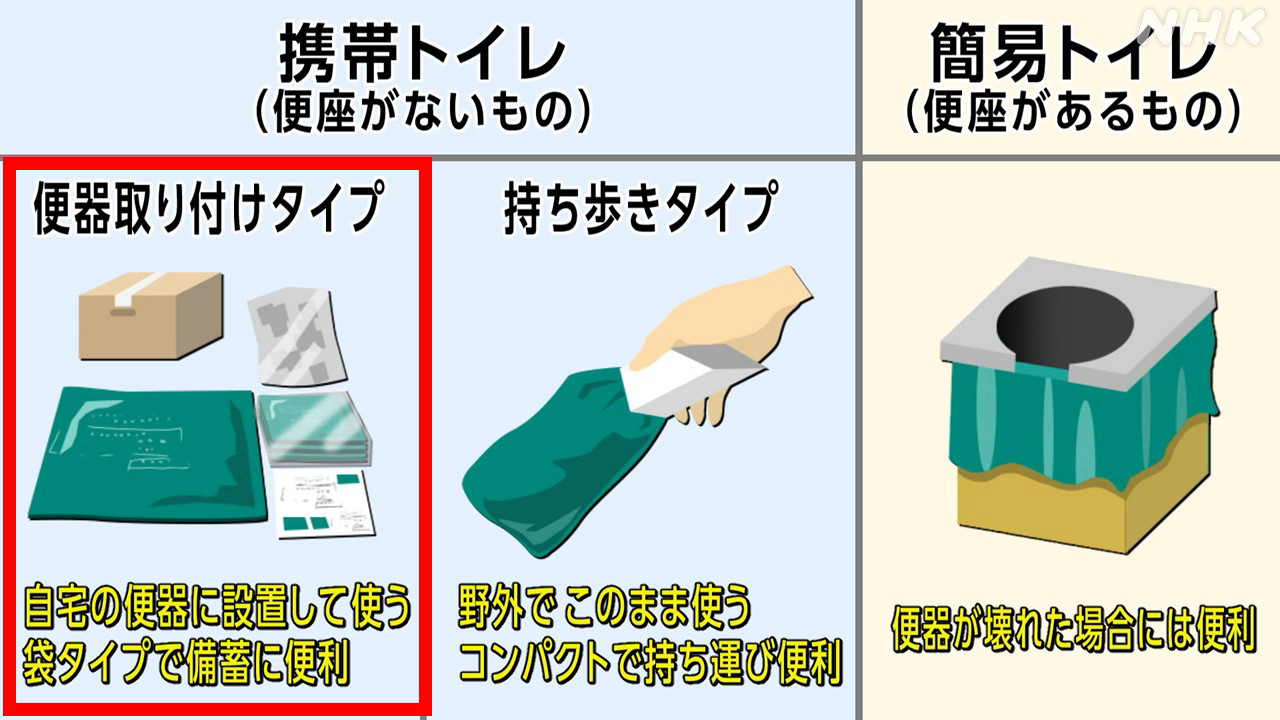

災害用のトイレ どんな種類が?どう使う?

地震や水害、突然の災害でトイレが使えなくなったら…。大切なのが災害用トイレの備蓄。でも携帯トイレと簡易トイレ、どの種類がいいの?どうやって使うの?ポイントを解説します。