発見!富士山噴火で消えた村 300年の時を超えた教訓

『富士山の噴火で埋まった集落が初めて発掘されるかもしれない』

始まりは取材先から聞いたこの言葉でした。江戸時代に発生した富士山の大噴火で埋没した村のことでした。古文書だけに残された、いわば“伝説”の集落。そこを掘り起こそうというのです。背景にはあのイタリアのポンペイも。発掘調査に単独で密着すると、そこには300年の時を超えた教訓がありました。

(社会部災害担当記者 清木まりあ)

2020年7月に放送されたニュースの内容です

目次

発掘調査に密着

2019年6月、調査が行われたのは静岡県小山町の須走地区。かつて須走村があった場所です。発掘には考古学・火山学・建築学など、分野を超えた専門家たちが集まりました。私はこの調査に単独で密着させてもらいました。

まずは重機を使っての発掘です。地表面から20センチほど掘ると、黒い砂利が。火山灰やマグマが発泡しながら冷えて固まったスコリアです。

「これは300年前の“宝永噴火”で、火口から飛ばされてきたものだ」

専門家の1人が教えてくれました。目の前に現れた300年前の噴出物。

「この下には何が埋まっているんだろう?」

私の胸も高鳴りました。

300年前の富士山“宝永噴火”

専門家が指摘した「宝永噴火」。今から300年余り前の江戸時代中期に起きました。当時の江戸のまちにも火山灰が降ってくるような、大噴火でした。

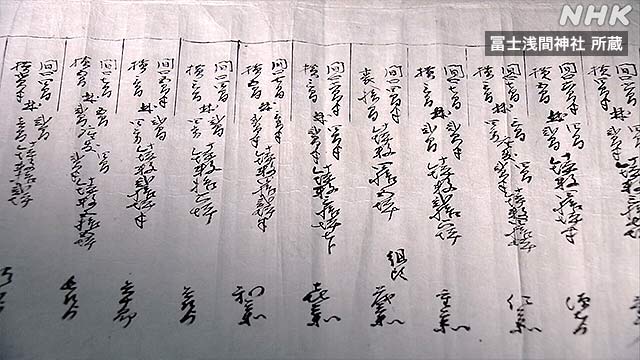

古文書によると、最も被害が大きかったとされるのが火口から10キロほど離れた須走村。富士山への登山道の入り口にある「冨士浅間神社」とその門前に広がる村です。

古文書では高温の噴出物による火災で37棟の家屋が焼け、焼けなかった家屋も噴出物の重みやたび重なる地震で、すべて倒壊したとされています。

村は3メートルほどの厚さまで火山灰に覆われ埋没。いち早い復興を優先した当時の幕府は、火山灰を取り除くのではなく、その上に新たな町を作ることにしました。それが現在の須走地区です。

「昔の集落が埋まっていると、言い伝えでは聞いているけど…」

今の須走地区には多くの住宅や旅館が建ち並んでいます。しかし、埋没した家屋を見たことがあると話す人は誰もいませんでした。

見つかるか“伝説”の須走村

いわば“伝説”となっている須走村の埋没集落は本当にあるのか?

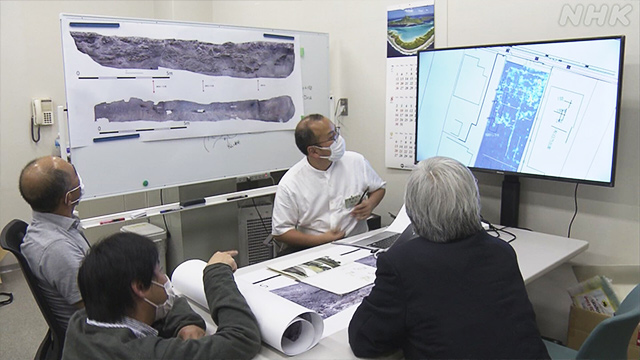

今回、発掘にあたった専門家チームには、考古学者の東京大学特任研究員・杉山浩平さんがリーダーとして参加。富士山を長年研究している火山学者で、東京大学名誉教授の藤井敏嗣さんも加わりました。

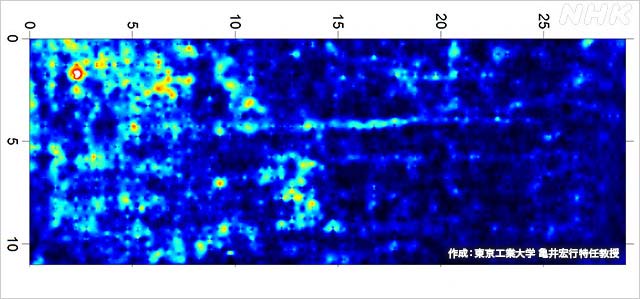

研究チームがまず行ったのが、地中の状況を調べるレーダー探査でした。

須走地区の複数の場所を探査したところ、凹凸が確認されました。それが上の図の中でオレンジや黄色になっている部分。

レーダーの反応から、専門家チームはここに家屋があるのではないかと推定し、発掘する場所を決めていきました。

発掘を進めると…世紀の発見!

そして2019年6月。宝永噴火の火口から約10キロほどのところにある空き地で、発掘調査が行われました。

地面に縦12メートル、幅3メートルほどの穴をあけていきます。厚さ2メートルほどにわたって、宝永噴火の噴出物の黒いスコリアが堆積していました。レーダーでの調査では、家屋があるのはこの下になります。

ここからは手作業で掘り始めます。すると、黒かった地層が一変。白っぽい石が出てきました。噴火直後に降ってきたとみられる軽石です。

出てくるのは、やはり火山の噴出物だけかと思っていると…。

「何か出てきたぞ!ちょっとみんな集まって!」

専門家チームが色めきだちました。直立した黒い物体が顔を出したのです。

直径10センチほどの大きさの「柱」のような木材。それは焼け焦げた状態で2本ありました。

さらにその周りからは、家屋の「壁」や「わらぶき屋根」の一部が燃えたような破片も見つかりました。

柱が見つかった場所の南側からは、縦50センチ、横1メートル10センチほどの大きさの畑の畝も見つかりました。

採取した土を調べたところ、含まれていたのは大麦。当時の人たちが、住宅の裏庭の畑で大麦を育てていた様子が想像できます。

東京大学 杉山特任研究員

「柱が見えてきた時は震えましたね。これまでは言い伝えでしかなかったが、実際に噴火で埋まった村があるということを実証することができました。とても大きな成果です」

埋没家屋の一部 残された教訓は?

今回発掘された、黒く焦げた柱など家屋の一部の周辺には直径10センチほどの比較的大きな軽石も見つかりました。

この軽石、内側を見てみると、ところどころ赤くなっていました。なぜなのか? 専門家チームの1人で火山学者の藤井さんが説明してくれました。

高温の状態で落ちてきた軽石が、地表付近で空気と接したため、酸化して赤く変色。数百度の高温の状態で木造の家屋の近くに積もったりすると、火災が発生するおそれがあるというのです。

300年前の噴火も、この軽石によって多くの家が燃えたとしています。

東京大学 藤井名誉教授

「言い伝えでは、噴火で火事が起きて家が焼けたと分かってはいたけれど、実体を目の当たりにすると、噴火のこわさを身にしみて感じるので貴重だ。噴火のどの段階で火がつくのか、避難する時間はあるのか、もっと検証を進めることで、今後の火山防災の手がかりにしたい」

発掘調査 原点はイタリア・ポンペイ

今回行われた発掘調査。その背景には、噴火により埋没した遺跡として世界的に有名な、イタリアのポンペイがありました。

西暦79年、イタリア南部にあるヴェスヴィオ火山で大噴火が発生。噴出した軽石や火山灰で埋没したのがポンペイの町です。

ヴェスヴィオ火山の大噴火は、長時間にわたって大量の軽石や火山灰を噴出するのが特徴の「プリニー式噴火」。実はこの「プリニー式噴火」、富士山の「宝永噴火」も同じ形式です。

周辺には、ポンペイ以外にも多くの遺跡が存在し、2000年近くたった今でも、発掘調査が続いています。

現在もヴェスヴィオ火山のふもとには、約100万人が住む大都市・ナポリが広がっています。イタリアで防災対策を担う国の市民保護局は、発掘でわかった住宅被害の実態を、大規模な噴火が起きた際の避難計画などに反映させています。

富士山発掘調査のリーダー・杉山さんも18年前から毎年イタリアを訪れ、ヴェスヴィオ火山の発掘調査に関わり続けてきました。

ある時、壊れた彫像の破片が出てきたそうです。火山灰が積もるだけでは壊れないような頑丈な彫像でした。

発掘をきっかけに、火山灰だけでなく、噴火後に降った雨によって、堆積物が土石流となって集落を襲ったことが分かったのです。

こうしたイタリアでの経験から、杉山さんは日本でも、三宅島や富士山周辺など、日本の火山周辺の調査に取り組むようになり、今回の発掘が実現しました。

東京大学 杉山特任研究員

「発掘調査は、過去しか見ていないように思われますが、過去に災害に遭った人たちの姿を明らかにすることは、未来の防災に大きな意味を持ちます。調査で分かったことを積極的に発信して、将来必ず起こるであろう災害で、少しでも被害を減らせるよう役立てていきたいんです」

300年の時を超えた教訓 生かせるか

今回の発掘調査で家屋の一部が出てきた場所は現在、道路になっています。もともと町が建設する道路工事に合わせて行った調査だったため、出てきた柱などはそのまま埋め戻されたのです。

専門家チームは今後も須走地区のほかの場所で発掘調査を続け、見つかったものを取り出して保存し、多くの人に見てもらいたいと考えています。

東京大学 藤井名誉教授

「焼けた家屋の一部を実際に見ることで、どういう噴火災害だったのか想像することができるし、未来の防災を真剣に考えることができる。ただ文献を読むのとは違って、目で見て感じることは、大きなインパクトがあるんですよね。だからこそ発掘できたものはできるだけ取り出して保存し、多くの人に見てもらいたい」

噴火の予測が難しい中で、過去の災害で残されたものから学ぶこと。私はそれが未来につながる大きな意味を持つのだと、取材を通して強く感じました。

- 社会部 災害担当記者

- 清木まりあ

あわせて読みたい

-

富士山噴火 ハザードマップと避難計画は

富士山噴火での被害を想定した新しい避難計画。江戸時代の宝永噴火から300年以上が経過。「噴火は必ず起こる」と専門家は警鐘を鳴らしています。ハザードマップとは?。東京を含む首都圏の広範囲に降るとされる火山灰の影響は?。

-

「ぼくは被災者だった」

三宅島の噴火。はるか上空まで黒い煙が上がると、昼間なのにまわりは真っ暗になった。先の見えない避難生活が始まり、容赦なく報道陣に取り囲まれた。

-

全国111活火山はどこに 噴火の種類や警報、警戒レベルとは?

日本の111活火山の場所を地図で。マグマ噴火・水蒸気噴火・マグマ水蒸気噴火といった噴火の種類と溶岩や火砕流、噴石など被害の様相は。噴火速報や噴火警報、警戒レベルとは?火山に近づく際、特徴やリスクを知り備えておくことが大切。

-

警戒レベル1で噴火も…予測困難な噴火 火山情報のジレンマ

全国に111ある活火山。御嶽山や浅間山など噴火警戒レベルが最も低い「レベル1」でも噴火することはある。予測が難しい中「どうやったら命を守ることができるのか」を考える。

-

死が近づく中で… 富士山噴火 執念の研究

「私に残された時間はあまり多くないかもしれません。論文化にご協力いただけないでしょうか…」死が近づく中で、彼を富士山宝永噴火の研究に駆り立てたものとは…

-

富士山大噴火 降灰シミュレーション 首都圏に深刻な影響も

富士山が噴火した場合、火山灰は首都圏にも飛来するおそれがあります。江戸時代の宝永噴火をもとにした降灰シミュレーションの詳細です。