「ぼくは被災者だった」

はるか上空まで黒い煙が上がると、昼間なのにまわりは真っ暗になった。先の見えない避難生活が始まり、容赦なく報道陣に取り囲まれた。記者になるずっと前のぼくは、マイクを向けられる側にいた。

(鹿児島局記者・津村浩司)

2020年9月に放送された三宅島噴火20年ニュースに関連する内容です

目次

島で育ったぼく

ぼくの故郷は東京の南にある伊豆諸島の三宅島。丸い島の真ん中には雄山と呼ばれる山があり、まわりは黒潮が注ぎ込む豊かな海だ。

ぼくは、小さいころから自然と触れ合うことが好きだった。お父さんと近くの漁港の防波堤へ行って、よくメジナやムロアジを釣った。釣った魚は持ち帰り、いつもお母さんが料理してくれた。

雄山のてっぺんまで登り、山頂の近くにあった湿原でピクニックをしたこともあった。そんな雄山は家の窓からいつも見え、見守られているような気がした。

あの日までは。

“わくわく”の避難生活

2000年8月末

小学5年生のぼくは東京のあきる野市にいた。

島から離れることになったんだ。お父さんとお母さんはいない。

島に住んでいたぼくたち=小学生、中学生、高校生、先生の集団生活。

JR浜松町駅の近くにある竹芝桟橋からあきる野市までの移動は、島でふだん乗ることがないバスだった。それまでほとんど交流のなかった、島のほかの地区の同級生たちとも一緒に過ごすことになった。

これから“避難生活”が始まると聞いても、正直わくわくした気持ちの方が強かった。なんとなく「2、3日か長くても数週間くらいで島に帰れるかな」と思っていた。

“長めの修学旅行だ”。

でも数日、数週間、数か月。いくら日にちがたってもぜんぜん島へ帰れない。実際に島へ帰れるようになったのは、4年5か月後のことだったんだ。

静かに、真っ暗に

ぼくの暮らしをがらりと変えた想像もしないできごとは、その数か月前に始まった。

2000年の6月末

とにかく地震が何度も起こるようになった。1時間に1回くらい揺れがやってきた。

今揺れているのか、いないのか。わからなくなるぐらい地震が起きることもあった。

震度6弱の地震もあった。ぼくは家の台所にいた。食器棚の扉が開いて中の皿が勢いよく飛び出しそうになったので慌てて手で押さえた。

7月8日(避難の52日前)

地震が続いて不安が強くなっていたある日、雄山から見たこともない煙が上がった。

「噴火」だ。いつも静かにたたずんでいた山の異変。

「これからどうなってしまうんだろう」「雄山が吹き飛んでなくなってしまったらー」。

穏やかな印象しかなかった山が牙を向けているように思えた。次の日、見慣れた山のかたちが大きく変わっていた。ショックだった。

8月18日(避難の11日前)

この日、規模の大きな噴火が起きた。

「ああ、また噴煙が上がっているよ」。

家の中で誰かが気づいて、みんなで窓から雄山を見た。黒みを帯びた濃い灰色の塊が、青い空に向かってどんどん上がっていく。噴煙の根元でも新たな塊が生まれて、次々と膨らみながら上がっていく。それが繰り返されていた。

1時間後。目の前に見えていたはずの大きな塊が、ぼくの頭の上にまで迫っていた。そのあと、周りが、静かに真っ暗になっていった。

雨だと、激しく降ったときに地面や屋根に打ちつける音がよく聞こえる。雷が鳴ることもある。でも火山灰は違った。ただ「サーッ」という音がなんとなく聞こえるぐらいで、とにかく静か。静かなのに数メートル先さえ見えなくなる。そのギャップが、とてもこわかった。

8月29日(避難の当日)

“火砕流”というものが発生し、集落を越えて海まで到達したそうだ。

いよいよ危険だということになり、ぼくたちは島を離れることになった。子どもたちだけでも先に避難させようということで、親と離れて暮らすことになったんだ。

「島で生まれなければ」

当初わくわく感が強かった避難生活は、ぼくたちも大人たちも予想した以上に長引いた。おかげでともだちは増えたけど、けんかをすることも増えた。

島にいたころには気にも留めないようなささいなことで、ぶつかるようになっていた。暮らしは不便だし、洗濯も毎日のように自分でしなくちゃいけない。閉じ込められたような集団生活に嫌気がさして、住んでいた寮から脱走して、先生に連れ戻されたこともあった。

「なんでこんな思いをしなきゃいけないんだ」「三宅島で生まれなければよかった」。

いつのまにか、好きだった故郷を憎む気持ちもめばえてきた。

ぼくたちが暮らしていたのは廃校予定の高校だった。テレビ局や新聞社の人たちがたくさん集まっていて、ぼくたちが食事などで建物と建物の間を移動しようとすると、あっという間にカメラやマイクに囲まれた。

すごくいやだった。

なんで許可も取らずにカメラなどを向けてくるんだろう。

取材ってこんなものなんだ。

ほっとできたのは、時々会うことができた家族との時間だった。

2001年1月1日

100年に1度の世紀の変わり目。ぼくは家族と一緒に年越しを迎えていた。NHKの『ゆく年くる年』の取材を受けていて、記録が残っていた。

「また山のほうで一緒に散歩したい」。

避難先で飼えず、離れ離れになったペットの犬に会いたい気持ちを話していた。

離れていても…

そして大きな励みとなったのが、全国からもらった支援の数々だった。

義援金、支援物資、応援メッセージ…。

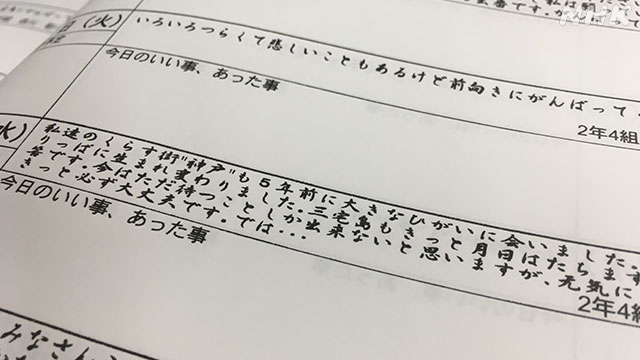

ぼくがさらに小さかったころ、テレビのニュースで見て衝撃だった阪神・淡路大震災。被災地の同年代の人たちから送られたメッセージもあった。

「“神戸”も5年前に大きなひがいに会いました。ですが、今ではりっぱに生まれ変わりました。三宅島もきっと月日はたちますが生まれ変わる筈です。(中略)元気にすごして下さい」(2年4組)

顔も知らない遠く離れた土地の人から気にかけてもらえるのは、初めての経験。

「味方はたくさんいる」。

そんな気持ちにさせられた。

今ではすっかり使わなくなった「テレホンカード」も大きな存在だった。当時はまだスマートフォンどころか、携帯電話さえ1人1台ではない時代。もらったテレホンカードがあったことで、離れて暮らす親にも気軽に電話ができた。

結び付きを感じられたことで、不安が続く中でも乗り切ることができたのだと思う。

被災地に行った僕

被災者を支える“つながり”。

そのことに思いを深められるようになったのは、僕が大学生になってからだった。

2011年10月

大学4年生になった僕が、ボランティアとして東日本大震災の被災地である宮城県南三陸町へ足を運んだ際のことだ。訪れた仮設住宅には、地震や津波で自宅や家族を失った数多くの人たちがいた。

話していてもことばが見つからない。かつて被災した体験を持つ身として出来ることがあるのではないかと思っていたが、自分の無力さを痛感するしかなかった。

そうした中でも、ある自治会長の男性が話していたことばが強く印象に残っている。

「人と人とのつながりを築いていければ、家を流されてもなんとか生きていけると思うんだ」

かつての自分の避難生活を思い出した。つらい暮らしの中で僕を支えてくれたのは、全国からの支援やメッセージだった。自然と、今度は僕が“人と人とのつながりを築く”役割を担いたいと思うようになっていた。

被災者から取材者に

三宅島の全島避難から20年。

私は記者として、鹿児島放送局で災害や防災対策を取材するようになった。改めて全島避難を振り返ると、難しさを感じる部分もある。

「噴火が続く中でいかに移動手段を確保するか」。

20年前の噴火では、大量の火山灰が降ったことで状況が急激に悪くなった。日中でも視界が真っ暗になるほどで恐怖を覚えたが、幸い移動手段はあった。

父親の運転する自家用車だ。ところが三宅島は、この20年で人口が大幅に減少。2000年8月1日に3855人だった人口は、2020年8月1日には2400人に。高齢化も進んで、車を運転できる人も将来的には限られていく。

三宅村に聞くと、住民の避難は原則「バス」で行う計画なのだという。ただ、島にあるバスは12台(2020年9月現在)だから、1度に移動出来る人数は500人以下にとどまる。

2000年の噴火では、私たち子どもが避難したあと、村は3日間かけて残りの住民たちを島の外に避難させた。幸い人的な被害はなかったけど、それまでの噴火で噴石や火砕流は集落まで及んでいた。

そうした危険な現象がいつ、どのくらいの規模で起こるか前もって予測するのは難しい。だから避難を速やかに行うことは大事だし、そのためにも移動手段の確保は重要だ。

さらに島では、避難のときに手助けが必要な「要支援者」も増えた。村も、各地区の自治会を通じてこうした住民の把握に努めている。

三宅村総務課長

「人口が減って閑散としているため、近所に人がいないという家も結構ある。高齢者1人という単身世帯も多いので、早めの避難を心がけて噴火災害に対応していきたい」

“移動”の課題はほかでも

同じような課題は私がいま働く鹿児島でも表面化している。

鹿児島のシンボルとして知られる桜島。全国でも特に活動が活発な火山で、ふもとには4000人ほどの住民が暮らす。海を挟んだ対岸の市街地側には、南九州最大の繁華街・天文館地区もあり、数十万人が住む一大都市が広がっている。

もし桜島で大規模な噴火が起き、市街地側にまで危険が迫ったら…。地元の鹿児島市は、場合によっては最大20万人を市の外に避難させる計画だと聞くが、避難に使う交通手段はどう確保するのだろうか。

鹿児島市の担当者は「命や財産を守るのが私たちの役目。市民の方々が安心して暮らせて安全に避難出来るように、準備を少しずつでも着実に整えていきたい」として、シミュレーション結果を踏まえながら道路の規制も検討すると話している。

平時の今こそ備えを

火山はいつ、何が起こるか分からないし、台風や地震と比べれば体験した人は少ない。

ただ、ひとたび噴火が起これば、20年前の私が、ある日突然、被災者となったように当たり前だった日常があっという間に失われる。

噴火に限らず、どんな災害でも、起こってしまったあとに動きだすようでは遅いのだ。

20年前の噴火がなければ、私は記者を目指していなかった。

何もないふだんだからこそできることを、私自身も改めて考えていきたい。

- 鹿児島放送局記者

- 津村浩司

あわせて読みたい

-

「火山噴火に備える」特徴、リスク、避難行動をまとめて知る

噴火による火山灰、噴石、火砕流、溶岩流。「いざ」という時に身を守る安全な避難行動は?火山の特徴やリスクを知ることから備えや対策が始まります。

-

地図はいまも悪夢を知っている

2019年の台風19号(東日本台風)で浸水被害が起きた多摩川沿いの住宅地...

-

備えたことしか、役には立たなかった ~ある官僚の震災~

東日本大震災。大きな揺れ、迫り来る大津波。がれきに遺体が残る中での道路啓開「くしの歯作戦」。遺体を埋葬するための「ひつぎ」の確保…。2011年3月11日、経験なき大災害に直面しながら数々の判断を迫られた、元国土交通省官僚の告白です。

-

もうこの家では暮らせない…房総半島台風の被害

2019年の台風15号(房総半島台風)で被害を受けた千葉県。いまも修理さ...

-

出せない予報 ~70年前の法律の壁~

台風ではさまざまな気象庁などの予報が出されますが、法律が壁となり、多くの...

-

“停電に奪われた命” ~千葉・台風15号の教訓は生きるのか~

2019年台風15号(房総半島台風)の影響で大規模な停電が長期間続いた千葉県。命に関わる停電を防ぐ手立てや対策があるのか、各地を取材しました。対策の電力トリアージ、予防伐採とは。