「仮設住宅」に入れない? 巨大地震で家を失ったら…

地震や津波で家を失ったら、仮設住宅で暮らす。 これまで「当たり前」だったことが、南海トラフ巨大地震では難しくなる可能性があることが専門家の研究でわかりました。 専門家は、住む土地を離れ知らない土地に移り住む「疎開」が全国規模で起きる可能性があるとも指摘。今からできることはあるのでしょうか。

目次

専門家「仮設住宅に入れない」

「南海トラフ巨大地震が起きたら、ほとんどの人が仮設住宅には入れません」

衝撃的な発言をするのは、専修大学の佐藤慶一教授。災害時の住まいの問題を研究しています。

なぜそんなことが起きるのか。それは、南海トラフ巨大地震がこれまでの災害に比べ、壊れる住宅の数が、桁違いだからだといいます。

仮設住宅 過去の災害では

「仮設住宅」は、災害で家を失った人に対して提供される一時的な住宅です。

大きく分けて、空き地にプレハブ住宅などを設置する「建設型」と、アパートなどの空き部屋を提供する「借り上げ型」(「みなし仮設」)の2種類があります。

東日本大震災では、東北の3県でおよそ5万3000戸の仮設住宅が建設され、最大で11万人以上が身を寄せました。

最近の災害では、新たに作らなくていい「みなし仮設」の割合も増えています。

初の試算「仮設不足」131万戸

一方、南海トラフ地震の被害は、東日本大震災を大きく上回ると想定されています。

東日本大震災で全壊した住宅はおよそ12万棟。

これに対し、南海トラフ巨大地震では、最悪の場合、揺れや火災、津波などで239万棟が全壊すると想定されています。実に20倍にのぼるのです。

甚大な建物被害で多くの人が家を失う中、自治体は、仮設住宅をどれだけ提供できるのでしょうか。

佐藤慶一教授は、国の被害想定や住宅統計などのデータを組み合わせて、初めての試算を行いました。

その結果、必要とされる仮設住宅は、プレハブと「みなし仮設」を合わせて約195万戸。

それに対し提供できるのは、プレハブ住宅の5万8000戸に加え、各府県にある賃貸住宅です。

家を失った人の仮設住宅をその府県内でまかなう前提で計算すると、全国で131万3900戸が不足するという結果となりました。

人数に換算すると、300万人もの人が、行き場をなくすという結果です。

試算結果の詳細は

仮設住宅の不足は、東海から九州の12府県にわたって起きると試算されました。

その詳細です。試算結果※不足が多い順

| 必要数 | 不足数 | |

|---|---|---|

| 愛知県 | 39万5000戸 | 29万7800戸 |

| 大阪府 | 47万1000戸 | 28万3800戸 |

| 静岡県 | 22万3000戸 | 16万7700戸 |

| 三重県 | 12万9000戸 | 11万1000戸 |

| 高知県 | 11万4000戸 | 10万7900戸 |

| 愛媛県 | 11万9000戸 | 10万600戸 |

| 和歌山県 | 10万1000戸 | 8万9600戸 |

| 徳島県 | 7万戸 | 6万100戸 |

| 宮崎県 | 4万9000戸 | 3万5700戸 |

| 京都府 | 6万3000戸 | 2万6900戸 |

| 奈良県 | 3万5000戸 | 1万8900戸 |

| 香川県 | 3万戸 | 1万3900戸 |

佐藤教授は、多くの人が住む場所を見つけられない深刻な事態は、全国にも影響を与えていくと指摘します。

生まれ育った場所を離れ、「疎開」を余儀なくされる人が相次ぐというのです。

「もしこれだけの不足が生じた場合、住んでいる場所から遠くの自治体に『疎開』する人も増え、被災した地域の復旧・復興が困難になってしまいます。東日本大震災では住み慣れたふるさとを離れ、都市部のマンションなどに入った多くのお年寄りが、コミュニティーや生きがいをなくして体調を崩しました。南海トラフ地震でも同じことが大規模に繰り返されることになるおそれがあります」

不足は首都直下地震でも…

仮設住宅が不足すると想定されるのは、「首都直下地震」でも。

佐藤教授が行った別のシミュレーションでは、不足する数は18万戸にのぼると試算されました。

特に東京などの大都市では、プレハブ型の仮設住宅を建設できる広い用地が限られています。また、空いている賃貸住宅を「みなし仮設」にしようとしても、家賃が高いため多くが対象外になってしまうと言います。

こうした都市部特有の課題もあり、私たちは被災後に住む場所を失う可能性もあるのです。

私たちにできることは

あまりの数にぼう然となってしまいますが、私たちにできることは、あるのでしょうか。

その問いに、佐藤教授は、「ある」といいます。

大切なことは、揺れに備えるための「建物の耐震化」。耐震化が少しでも進めば、住宅を失う人も減るからです。

長期的には、津波で危険な地域に建つ住宅を減らしていくことや、火災の延焼が起きにくい街にしていくことも大切だと言います。

仮設「備蓄」の取り組みも

さらに、仮設住宅の供給を増やすことも大事だということです。その取り組みが、高知県で始まっています。

クレーンで運び込まれた、この木造の仮設住宅。実は、2020年7月の豪雨災害で被災した熊本県球磨村で使用されていたものです。

コンテナのような形で、まるごと運ぶことができ、追加工事をしなくても使用できます。

壁や床には木材を使っているほか、窓ガラスを三層構造にするなど断熱性や遮音性が高い設計に。エアコンや追い炊き機能のついた風呂もあります。

高知県などは、今後、大豊町の拠点に400世帯分を備蓄することにしています。

「仮設不足」は解消できる

佐藤教授の試算では、こうした家庭や自治体の対策を徹底すると、仮設住宅の不足を大幅に減らせると言います。

南海トラフ地震でシミュレーションすると、不足分の131万3900戸を24万7000戸に減らせることがわかりました。

佐藤教授は、住む場所がなくなる可能性を知り、自分に何ができるかも考えてほしいと言います。

「まずは自宅の耐震性をチェックする。揺れたあとの火災に対する備えを行う。火災保険や地震保険を見直す。地元の補修業者を調べておく。こうした日頃の対策の積み重ねが、いざというときにつながります。『自分の住まいが住み続けられなくなってしまったらどうしよう』と考えてみることが必要だと思います」

もし家を失ったら…

仮設住宅不足の問題は、ふだん考えることもある体育館への避難や食料の備蓄などに比べ、想像がつきにくい問題かもしれません。

それでも、巨大災害が起きたとき、深刻な問題になることが想定されているのです。

もし家を失ってしまったら…。

この問題意識から、対策を始める必要があると感じます。

社会部 災害担当記者 宮原豪一

あわせて読みたい

-

“首都直下地震” その時、どこにも住めない!?

今のままでは、都内だけでも仮設住宅は“18万戸”不足する…首都直下地震が...

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

災害で自宅が被災 支援金を受けるには…生活再建のポイント

地震や水害など災害で自宅が被害を受けた人を支援するためにさまざまな制度が用意されています。ぜひ知っておきたいポイントを分かりやすく解説しています。

-

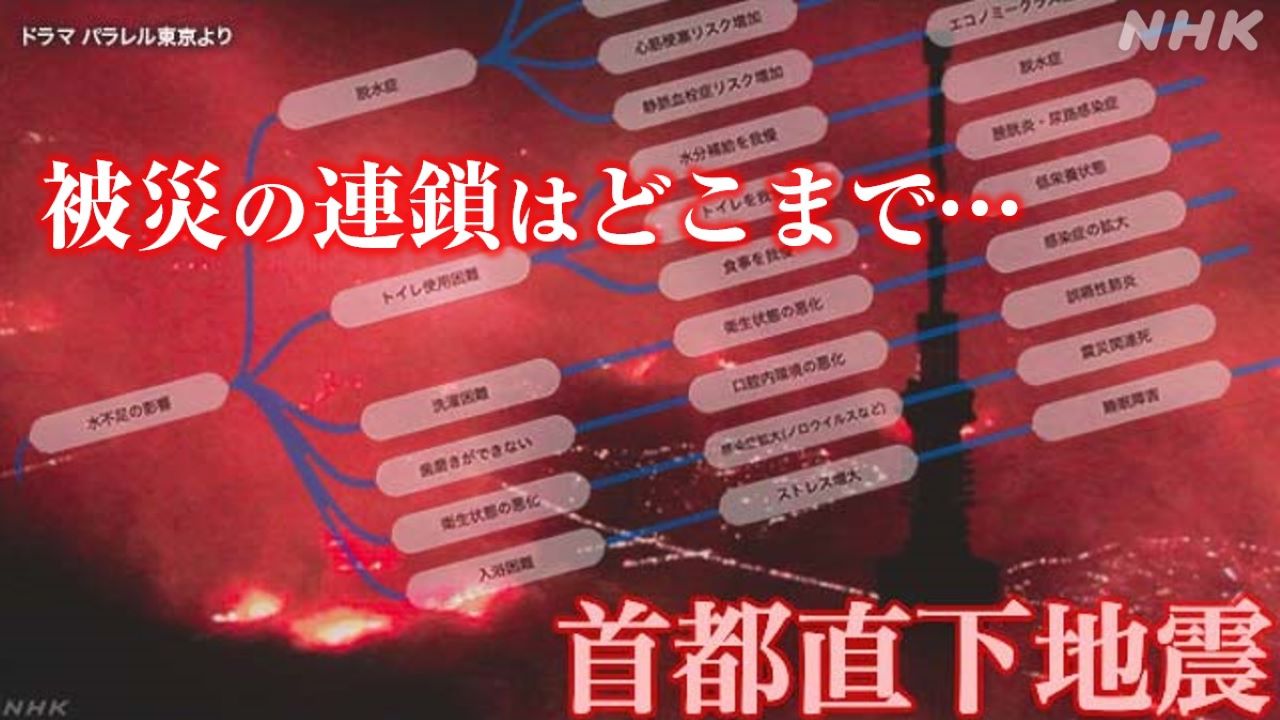

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機

首都直下地震後の日本の姿の想定は。ライフライン途絶、未治療死など災害関連死、仮説住宅不足による住宅難民、経済被害や財政破綻による生活困窮、格差拡大、国家の衰退…。被災や被害の連鎖。専門家は「日本の“地獄絵図”に近い」とつぶやいた。

-

地震でマンションが被災…対応や対策のポイントは?

地震の際にマンションの住民がどう行動するかノウハウがまとめられている「マンション地震対応箱」。ぜひ参考にしてください。