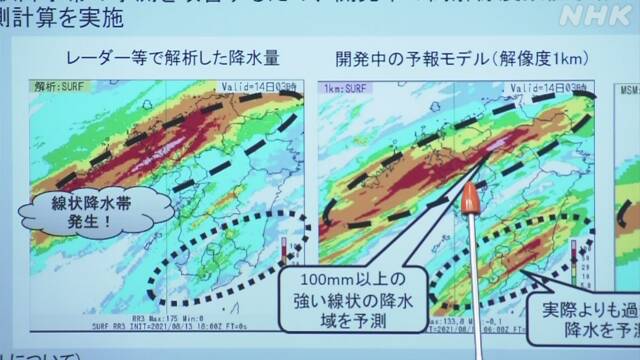

「線状降水帯」予測始まる “見逃し”確率や“的中率”は

発達した積乱雲が次々と連なって大雨をもたらす「線状降水帯」。発生するおそれのある場合、気象庁は半日から6時間前までに気象情報の中で伝える取り組みを6月1日から始めました。

▽予測の内容や仕組みは?

▽情報が出ていない中で線状降水帯が発生する、いわゆる“見逃し”の確率は?

▽実際に出された予測の“的中率”は?

詳しくまとめました。

2022年6月に放送されたニュースの内容です

目次

線状降水帯の予測とは

気象庁は2021年から線状降水帯の発生が確認された場合に「顕著な大雨に関する情報」を発表していますが、発生が予測される場合にも情報が出されることになりました。「半日から6時間前」までに気象情報の中で伝えます。

「関東甲信」や「九州南部」などといった全国11の地方ごとに、以下のような文言が気象情報に盛り込まれ、警戒が呼びかけられます。また、島しょ部では個別に呼びかけられることもあります。

【例】

「○○地方では、○日夜には、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります」

線状降水帯が発生する前に予測の情報を伝えることで、日中の明るい時間帯や状況が悪化する前の段階で、早めの避難を意識してもらうことがねらいです。

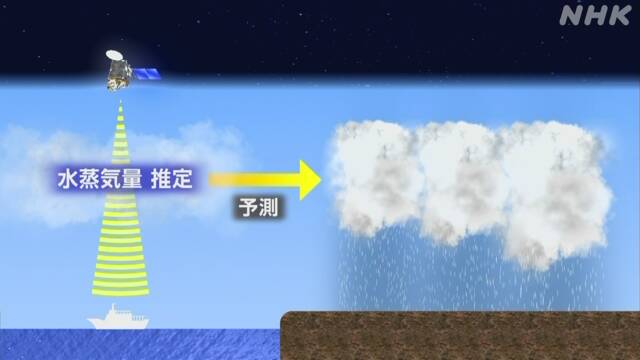

予測の仕組みは

予測には、積乱雲のもとになる水蒸気の量をどれだけ正確に捉えられるかが鍵になります。気象庁は観測船などによる観測の強化に乗り出しています。海上で水蒸気を捉えるため、ふだん、位置情報を取得するためにGPS衛星などからの電波を受信するシステムを活用します。

その仕組みです。

衛星から電波を受信する際、大気中に水蒸気があると電波が届くまでにわずかな遅れが生じます。時間にして10億分の数秒だといいますが、船の位置データを連続して取得することで、電波が届くわずかな時間の差から海上の水蒸気量を推定します。

雨や曇りでも周囲の水蒸気量を推定し気象庁に10分に1度の頻度でデータを送信できるということです。

6月から、気象庁は2隻の観測船を東シナ海や四国沖に交代で配備し積乱雲が発生しそうなエリアに向かい、10月にかけて機動的に観測することにしています。また海上保安庁の船や付近を航行する民間のフェリーにも機器の取り付けを進めていて、今年度中には合計16隻と観測態勢を強化したいとしています。

また6月と7月については、大学や研究機関の船4隻が東シナ海に向かい「ラジオゾンデ」と呼ばれる気球に取り付けた観測機器を上空に飛ばして、湿度や風向きなどを集中的に観測するということです。

“見逃し”の確率や“的中率”は

水蒸気の観測は陸上でも強化していて、気温や雨の量、風などを観測している全国のアメダス687か所を対象におととしから湿度計の導入を進めていて、これまでに150か所余りで整備を終えました。

ただ、線状降水帯は現在の技術では「正確な予測」が難しいのが実情です。

気象庁が過去の事例をもとに発生の“的中率”を試算したところ

▽全国単位で2回に1回程度

▽地方単位で4回に1回程度、だったということです。

情報を発表していなくても線状降水帯が発生する確率、いわゆる“見逃し”も3回に2回程度あるということです。

気象庁のスーパーコンピューターによる数値予報も精度向上をはかっていますが、道半ばです。気象庁は、スーパーコンピューターを高性能なものに整備・更新したあと、▽再来年の2024年からは県単位で情報を出す予定で▽2029年からは市町村単位で危険性を伝えていきたいとしています。

気象庁は「現状で正確な予測は難しいが、呼びかけをするときには大雨になって状況が急激に悪化する可能性は高いと考えている。情報が出されたら危機感を高めてもらい、ハザードマップや避難場所、避難経路を確認するなどして、災害に備えてもらいたい」としています。

精度の面ではまだ課題はありますが、ひとたび発生すると甚大な被害につながりかねないのが線状降水帯の雨です。気象庁から呼びかけが行われた場合はもちろん、発表されていない場合でも各地の気象台などが発表する情報に注意して行動してください。

あわせて読みたい

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。

-

線状降水帯の予測や氾濫危険情報… 雨や川の情報 どう変わる?

命を守るために知っておきたい雨や川の防災情報。ことしの変更点やポイントを解説します。

-

災害に遭う前に ハザードマップで危険を調べる

NHK防災これだけは。自分が住む街にはどんな危険があるのか? ハザードマップで事前に地域にある災害のリスクを調べることが命を守ることにつながります。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

「命を守る行動を!」特別警報に緊急安全確保…どうすれば

NHK防災これだけは。特別警報に緊急安全確保、ニュースなどで耳にする「命を守る行動を!」という呼びかけ。被害に遭わないために、緊急時にどう避難し命を守ればいいのか、専門家に聞きました。