線状降水帯の予測や氾濫危険情報… 雨や川の情報 どう変わる?

これから本格的な梅雨の時期を迎えます。その前に知っておきたいのが雨や川の防災情報です。毎年のように情報が更新されて分かりづらいと感じる人もいるかもしれませんが、命を守るのに役立つ大事な情報です。

変更点やポイントをわかりやすく解説します。

2022年5月に放送されたニュースの内容です

目次

線状降水帯:予測情報を半日~6時間前に発表

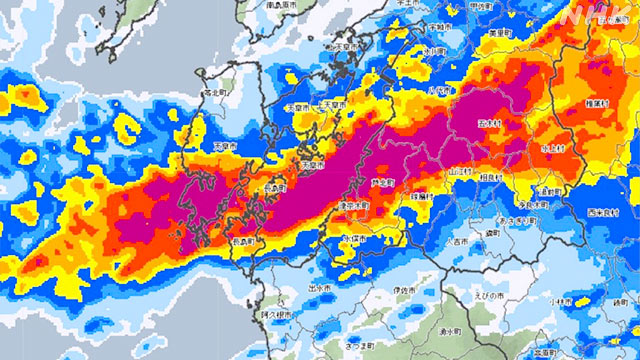

発達した積乱雲が帯状に連なり大雨をもたらす「線状降水帯」。

西日本豪雨(2018年)や球磨川が氾濫した熊本県の豪雨(2020年)など各地で甚大な被害が起きています。

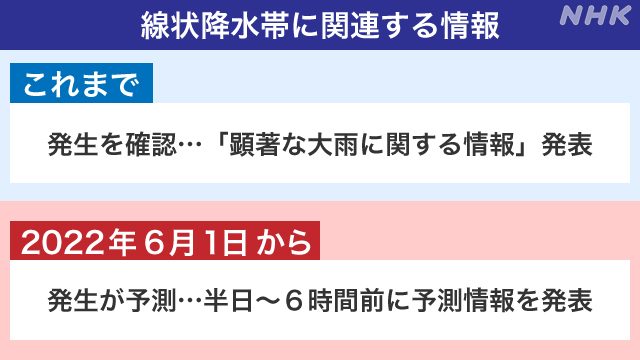

気象庁は去年から線状降水帯の“発生”が確認された場合に「顕著な大雨に関する情報」を発表していますが、ことしからは発生が“予測”される場合にも情報が出されることになりました。 ポイントは「半日前~6時間前に発表」です。

「関東甲信」や「九州南部」などといった全国11の地方ごとに以下のような文言が気象情報に盛り込まれ、警戒が呼びかけられます。

「○○地方では、○日夜には、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります」

線状降水帯が発生する前に予測の情報を伝えることで、日中の明るい時間帯や状況が悪化する前の段階で、早めの避難を意識してもらうことがねらいです。

一方、注意したい点もあります。

線状降水帯は現在の技術では正確な予測が難しいのが実情です。

気象庁が過去の事例をもとに発生の“的中率”を試算したところ

▽全国単位で2回に1回程度

▽地方単位で4回に1回程度だったということです。

情報を発表していなくても線状降水帯が発生する確率、いわゆる“見逃し”も3回に2回程度あるということです。

精度の面ではまだ課題はありますが、ひとたび発生すると甚大な被害につながりかねないのが線状降水帯の雨です。

気象庁から呼びかけが行われた場合はもちろん、発表されていない場合でも各地の気象台などが発表する情報に注意して行動してください。

線状降水帯の予測情報の運用は2022年6月1日からです。

キキクル(危険度分布):色分けを変更

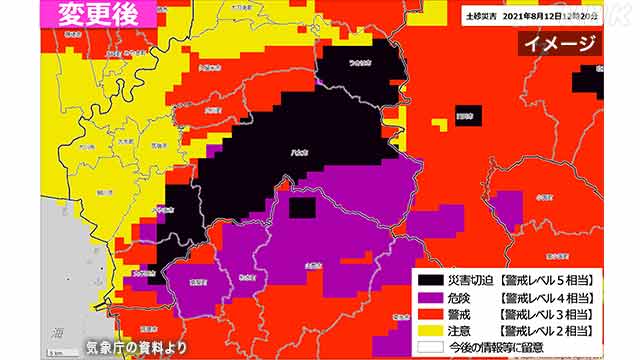

気象庁のホームページなどで雨による災害の危険度を5段階に色分けして示す「キキクル(危険度分布)」も一部、変更されます。

これまではキキクルの危険度別の色の表示が内閣府の「大雨警戒レベル」の色と一部で異なっていて、わかりづらいという意見が出ていました。

そこで、キキクルの5色を「大雨警戒レベル」の色に合わせることになり、土砂災害や浸水、洪水などの災害が発生している、もしくは切迫しているような危険度が最も高い警戒レベル5相当の状況は「黒」色で示し、「災害切迫」というキーワードを使って表します。

災害が発生する前に必ず「黒」に表示されるとは限らないことから、気象庁は「黒」になっていなくても安全な場所に避難することが極めて重要だとしています。

それに次ぐ警戒レベル4相当の『危険』はこれまで濃い紫と薄紫で段階的に表していましたが、「紫」に統一されることになりました。気象庁は「紫」の段階までに速やかに安全な場所に避難する判断をしてほしいとしています。

2022年6月30日から運用が始まります。

氾濫危険情報:予測も発表

次に川の情報です。

「氾濫危険情報」は避難指示の目安となる「氾濫危険水位」に達した場合に発表されています。

これに加えて、雨量などをもとにした水位の予測から3時間以内に氾濫する危険性のある水位に到達する見通しとなった場合にも情報が発表されることになりました。

変更後は以下のように呼びかけられることになっています。

「○○川の○○水位観測所(○○市○○)では、急激な水位の上昇により、今後、『氾濫危険水位』を超過する見込みです」

最近の豪雨災害では短時間の雨で河川の水位が急激に上昇し、情報の発表から氾濫の発生までに十分な時間がとれず、避難が遅れるケースも起きています。

国土交通省はこの情報が発表された場合は川の氾濫による浸水が起きるおそれがあるため、直ちに自治体の避難情報を確認し、安全の確保を図ってほしいとしています。

この情報の運用は国が管理する全国298の河川で2022年6月13日から始まります。

大雨特別警報(浸水害):島しょ部も発表の対象に

浸水による被害のおそれが高まったときに気象庁が発表する大雨特別警報は2022年6月30日から、危険度の推計をこれまでの5キロ四方から1キロ四方へ変更することになり、新たに島しょ部も発表の対象に加わります

また浸水の危険性がある場合の特別警報の基準を「3時間・48時間の降水量」や「土壌雨量指数」から、降った雨から河川の洪水危険度を推計する「流域雨量指数」と、雨水が地表にどれだけたまっているかを数値化した「表面雨量指数」へと変更し、これまでより高い確度で発表できるとしています。

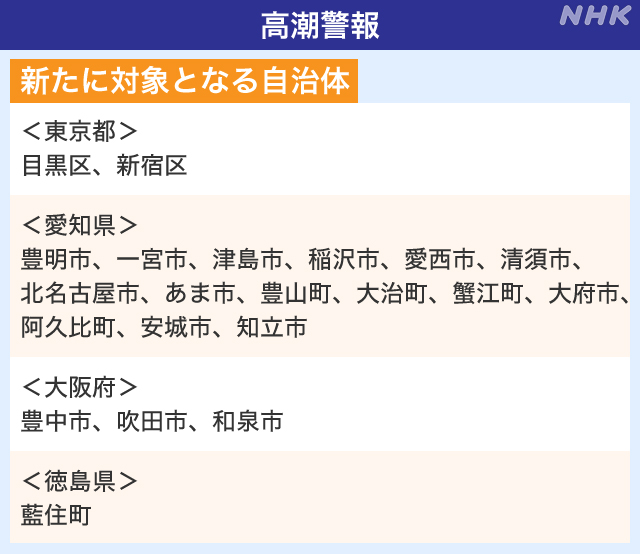

高潮警報:内陸の自治体でも発表へ

高潮の情報も2022年5月26日から運用が変わります。

これまで高潮警報は主に海岸沿いの自治体を対象に発表されていましたが、これまで運用していなかった内陸の自治体でも発表されます。

新たに高潮警報の対象となるのは東京都、愛知県、大阪府、徳島県の以下の21自治体です。

<東京都>

目黒区、新宿区

<愛知県>

豊明市、一宮市、津島市、稲沢市、愛西市、清須市、北名古屋市、あま市、豊山町、大治町、蟹江町、大府市、阿久比町、安城市、知立市

<大阪府>

豊中市、吹田市、和泉市

<徳島県>

藍住町

今回対象となったのは川の遡上(そじょう)などで内陸でも被害のおそれがあるとされた自治体で、気象庁は「自分の住む地域が海岸沿いでなくても、高潮警報の発表の対象になっているかを事前に確認してほしい」としています。

あわせて読みたい

-

「命を守る行動を!」特別警報に緊急安全確保…どうすれば

NHK防災これだけは。特別警報に緊急安全確保、ニュースなどで耳にする「命を守る行動を!」という呼びかけ。被害に遭わないために、緊急時にどう避難し命を守ればいいのか、専門家に聞きました。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

竜巻・突風 その時 前兆は?身の安全を守るには?

大気不安定。前線通過や、台風・低気圧の接近による竜巻などの突風。日本でも毎年のように被害が。緊急時に被害に遭わないために、どう行動し身の安全を確保するのか?ポイントを紹介します。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。

-

都市水害から命を守るポイント

都市部の水害は短時間で急激に浸水が広がり事態が悪化するのが特徴。特に地下などの周辺より低い場所は危険です。内水氾濫などから命を守るための行動や注意点、対策のポイントをまとめました。