「命を守る行動を!」特別警報に緊急安全確保…どうすれば

「特別警報」に「緊急安全確保」の情報。大雨による土砂災害や川の氾濫、浸水、台風の接近時にニュースなどで耳にする「命を守る行動を!」という呼びかけ。具体的にどうすればいいのでしょうか。災害時の避難行動に詳しい静岡大学の牛山素行教授に聞きました。

各局の防災ニュースや解説で放送された内容です

目次

少しでも「高い所」へ

✅家の周辺が冠水している

✅「緊急安全確保」が発表されている

✅「特別警報」が出ている

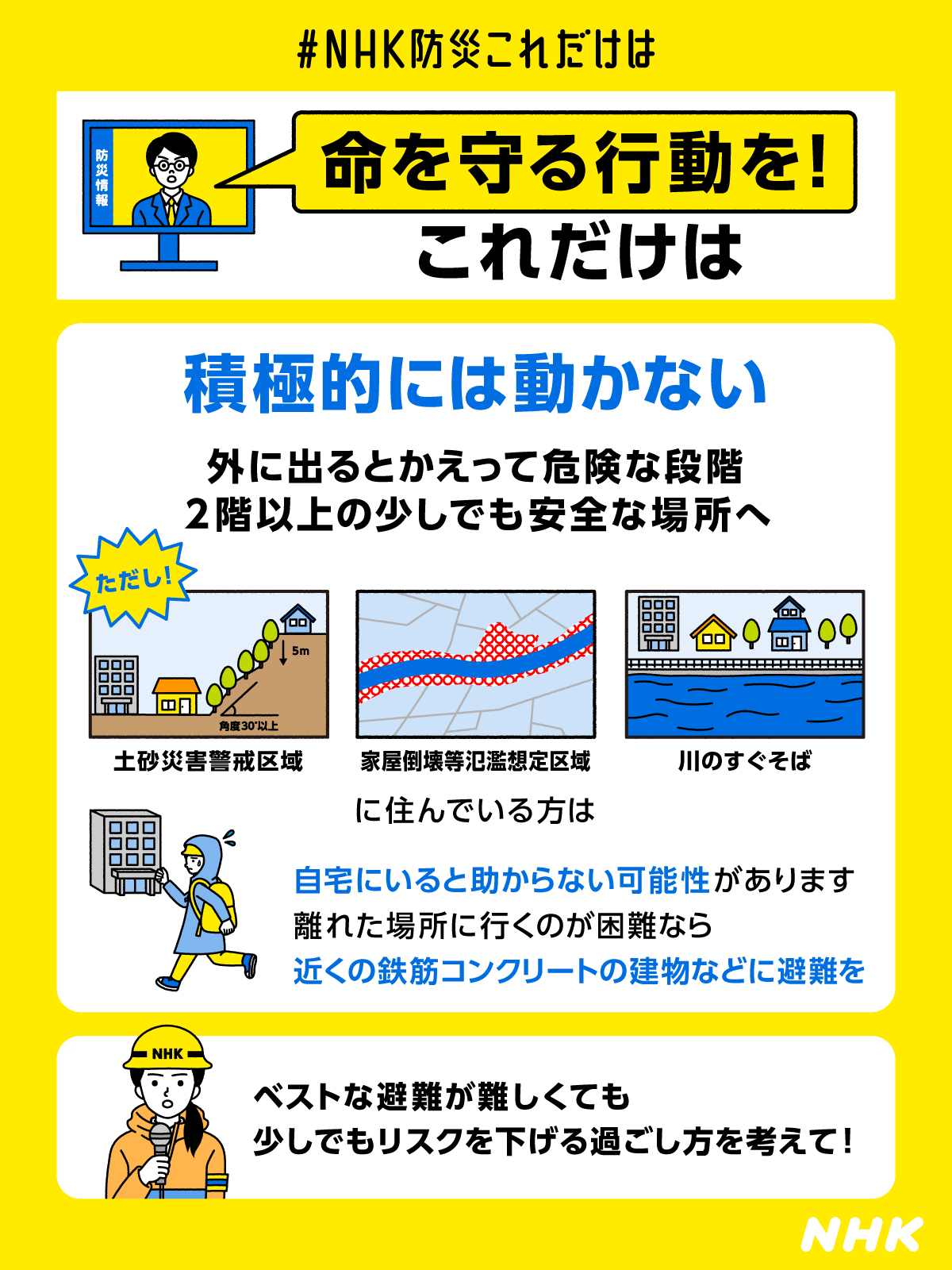

この場合は外に出て動き回る方がかえって危険で、積極的に動かない方がよいということです。

浸水していると、濁った水で足元が確認できず側溝や用水路などに転落する危険があるほか、車であってもエンジンが止まって流される危険があるからです。

過去の災害でも、避難している最中に用水路に流されたり、車ごと川に転落したりして、死亡するケースが相次いでいます。

自宅で気象情報を確認し2階に上がるなど、少しでも高い場所に移動して、リスクを下げる努力が必要だということです。

土砂災害の危険がある場所は頑丈な建物に

ただし、自宅にとどまることが危険なケースもあります。

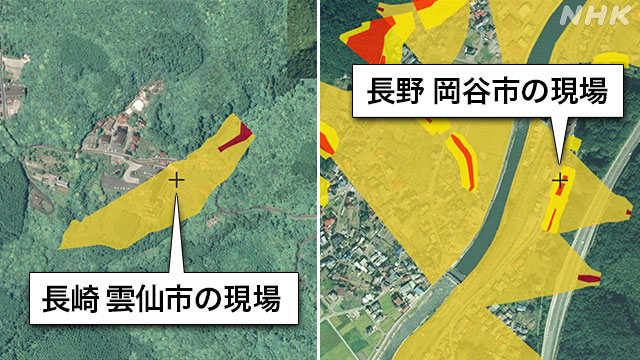

土石流などの危険性が高い「土砂災害警戒区域」に指定されている場所では、仮に土砂災害が起きると家ごとつぶされてしまう可能性があります。

2021年8月の大雨でも、長崎県雲仙市で住宅2棟が土砂に押し流されたほか、長野県岡谷市で住宅が土石流に巻き込まれ、いずれも犠牲者が出ました。いずれの現場も「土砂災害警戒区域」に指定されていました。

土砂災害は、発生してから逃げ切ることは困難なため、牛山教授は、離れた避難場所への移動が難しい場合には、近くにある鉄筋コンクリートの建物など頑丈な建物に移動することで、リスクを下げることが大切だと指摘しています。

それも難しい場合は、絶対に安全とは言えないものの自宅の2階以上で、かつ、崖や斜面と反対側の部屋で過ごすことで、少しでも助かる確率を上げる努力が必要です。

川からは離れて

✅川の堤防のすぐ近く

✅「家屋倒壊等氾濫想定区域」に指定

この地域では川が氾濫した時には家ごと流されて助からない可能性があるため、川から離れる必要があると指摘しています。

実際に、2020年7月に熊本県を流れる球磨川で発生した水害では「家屋倒壊等氾濫想定区域」の中にあった自宅が流されて少なくとも5人が死亡しています。

状況が悪化する前に避難を

一方で、まだ浸水被害が発生していない地域では、ハザードマップを確認し、危険な地域にいる人は、状況が悪化する前に安全な場所に避難することが大切です。

牛山教授は「ベストな避難が難しい状況であっても、少しでもリスクを下げるベターな過ごし方を考えて欲しい」と指摘しています。

ネットワーク報道部 記者 藤島新也

あわせて読みたい

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

都市水害から命を守るポイント

都市部の水害は短時間で急激に浸水が広がり事態が悪化するのが特徴。特に地下などの周辺より低い場所は危険です。内水氾濫などから命を守るための行動や注意点、対策のポイントをまとめました。

-

川の氾濫による洪水 警戒のポイントは?

NHK防災これだけは。川の氾濫の警戒点と避難のポイントです。川の特徴を知り、あらかじめいつ避難するかタイミングを決めておくことが大切です。

-

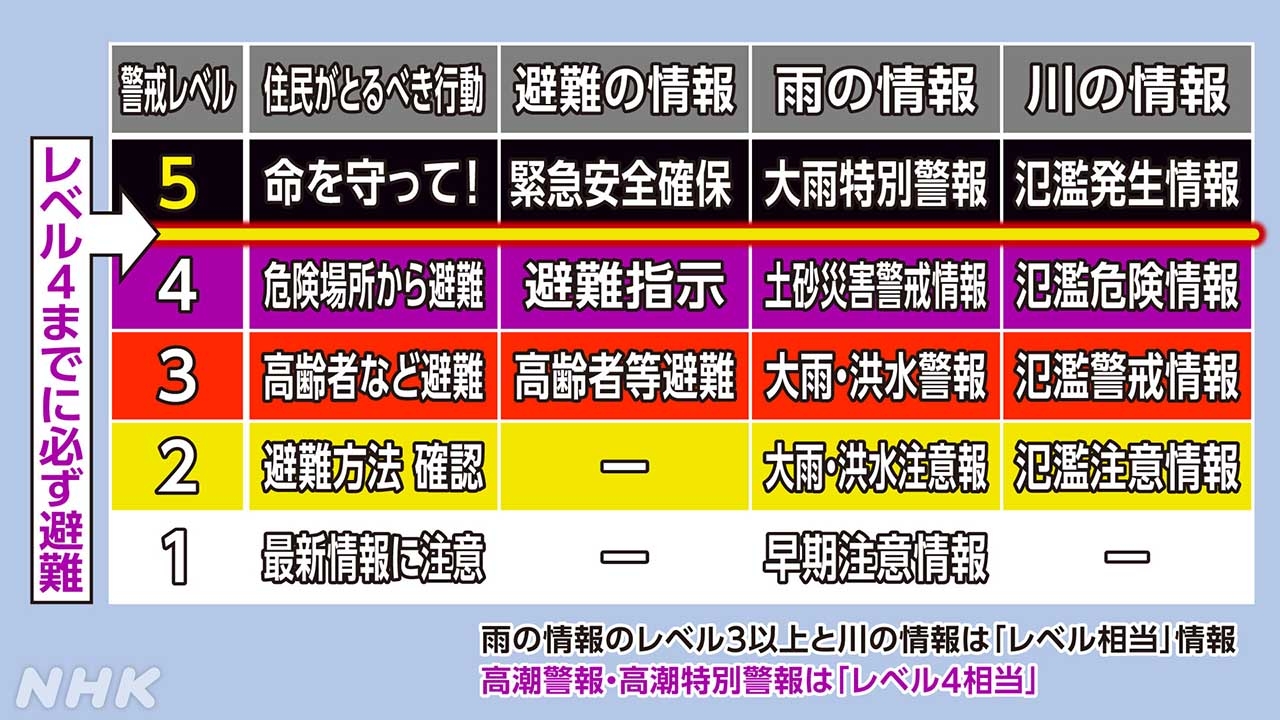

大雨警戒レベルと避難情報 避難指示はいつ?

大雨警戒レベルとは?特別警報に土砂災害警戒情報、氾濫危険情報、避難指示に緊急安全確保…多くの防災情報をわかりやすく整理し、避難に結びつけることが目的です。大事なのは「レベル5を待たずに避難を終えること」です

-

避難するとき 徒歩や車…ここに注意!

NHK防災これだけは。大雨の際に避難する時の注意点をまとめました。歩きで避難するとき、車で避難するとき、何に気をつける必要があるか確認してください。