南岸低気圧とは 都心や関東南部に雪が降る条件は?

天気予報に登場する「南岸低気圧」。低気圧が本州の南の沿岸部(=南岸)を東に進むため、そう名付けられます。東京の都心など関東南部の平野部にも雪をもたらすとされていますが、上空や地上の気温、湿度なども影響し、とても予測が難しいんです。東京で雪が降る条件を調べてみました。

過去に放送されたニュースや解説に関連する内容です

目次

南岸低気圧「八丈島より南だと雪」は本当?

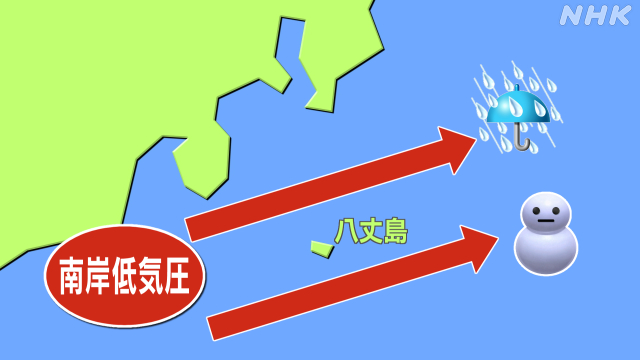

一般的に、東京で雪が降る時は、太平洋沿岸を「南岸低気圧」が通過する時です。

通過する時の「位置」が雪になるかどうかに影響します。

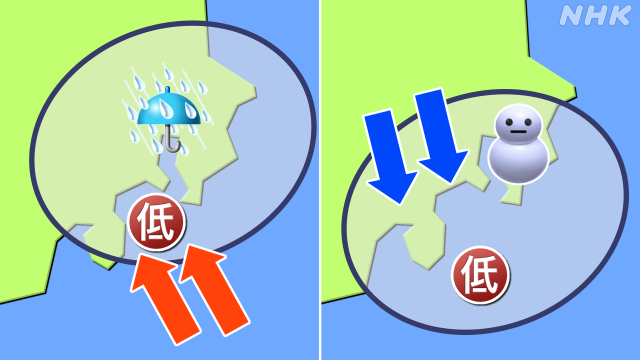

例えば、南岸低気圧が陸地に近い場所を通ると、低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため「雨」が降ります。

一方で、陸地から離れた場所を通ると、低気圧が北から寒気を引き込む影響で「雪」になるとされています。

ただ、南岸低気圧の「位置」だけで雪が降るかどうかを判断することはできません。

よく耳にする目安として「八丈島より北を通れば雨、南を通れば雪」というのがあります。

でも、これは一概に雪の目安にあてはまらないことが過去事例からわかります。

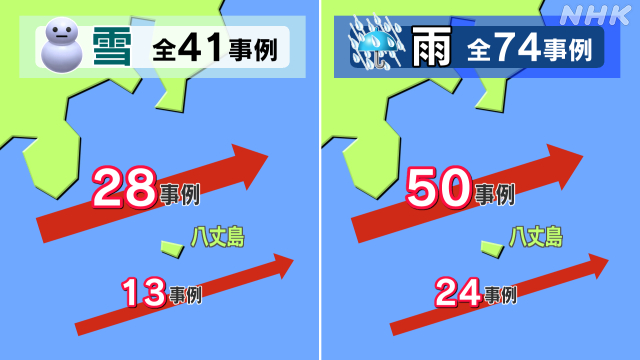

気象庁気象研究所の荒木健太郎 研究官が、1958年から2015年までの58年間に東京で雪が降った事例を集め、その時の南岸低気圧の位置を調べみると、

東京の都心で1センチ以上の積雪があった41事例のうち、南岸低気圧が八丈島の北を通ったのは28事例、南を通ったのが13事例でした。

また、関東甲信の内陸で雪は降ったものの、都心では雨となった74事例では、南岸低気圧が八丈島の北を通ったのが50事例、南を通ったのが24事例でした。

これを見れば、南岸低気圧の位置だけでは「雪か雨か」を判断することはできないことがわかります。

実際に、2014年2月14と15日に関東甲信で大雪となった時には、低気圧は八丈島の北どころか、千葉県の陸地を通過していましたが、東京の都心で27センチの積雪が観測されています。

古くから信じられてきた経験則でも、科学的な根拠が不確かだったり、今の気候の状況と合っていない可能性もあるので、最新の知見をもとにした予報や気象情報を活用するようにしてください。関東の雪の予報は課題が多いので、幅があることを念頭に備えを進めてほしいです。

上空1500m で -4℃ が目安

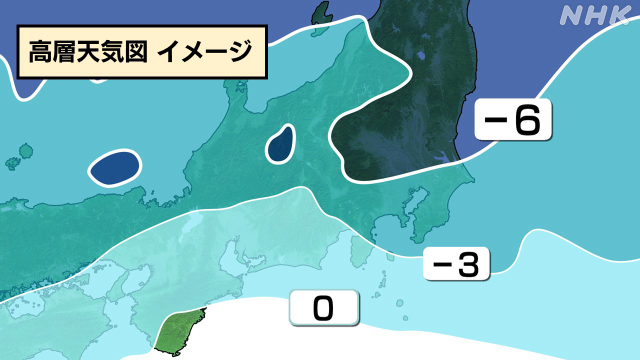

東京で雪を降らせる2つ目の要素は「上空の気温の低さ」です。

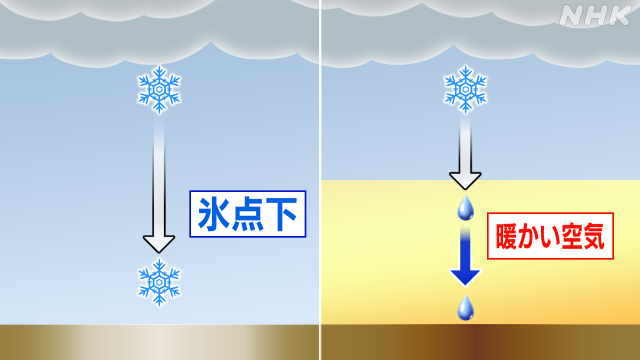

気象庁によると、通常、雲から雪として降り始めたものが、そのままとけずに地上に届けば「雪」に、途中でとければ「雨」になるということです。

このため、上空の気温が低いかどうかは、雪か雨かに大きく影響します。

気象庁は、1989年から2012年の間に、南岸低気圧の影響で積雪があった事例について、上空の気温との関係を検証しています。

具体的には、東京の都心、横浜、千葉、熊谷、前橋、宇都宮、水戸の7か所のいずれかで、1センチ以上の積雪があった68事例で、上空1500mの気温を調べています。

それによると、すべての場所で積雪が1センチ以上あった時の上空1500mの気温の平均は-4.4℃でした。

一方、熊谷、前橋、宇都宮、水戸の関東北部を中心とした地域だけで積雪があった時の平均気温は-3.3℃でした。(この時、東京の都心は雨でした)

わずかな差で雪になるか、雨になるかが分かれることがわかります。

上空1500mの気温は気象庁が公開する天気図(高層天気図という)で確認できます。

上空で-3℃を下回った際には「雪が降ってもおかしくない」と考える必要があります。

地上の気温と湿度も重要 気温6℃で雪も

もちろん、上空で雪でも、地上付近の気温が高ければ、最終的にはとけて雨になります。

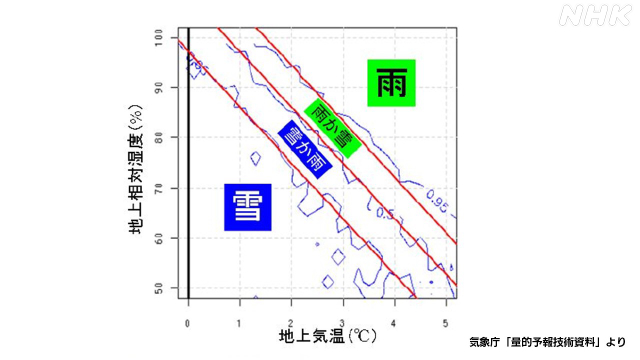

ここで重要となる3つ目の要素が「地上付近の気温と湿度」です。

気象庁の資料には雨か雪かを判別する表がのっています。

気象庁の担当者に聞くと「経験的には地上の気温が2度以下だと雪になる」ということですが、気温が2度以上であっても湿度が低ければ雪になることがわかります。

実際、2008年2月に雪が降り始めた時には地上の気温が6℃程ありました。

それでも雪になったのは湿度が40%と低かったことが影響したということです。

気象庁によると、湿度が低く乾燥している空気の中を雪が通ると、とけて蒸発する際に、周囲の空気から熱を奪って、気温を下げる効果があるそうです。このため、降り始めは雨でも、次第に本格的な雪に変わることがあるということです。

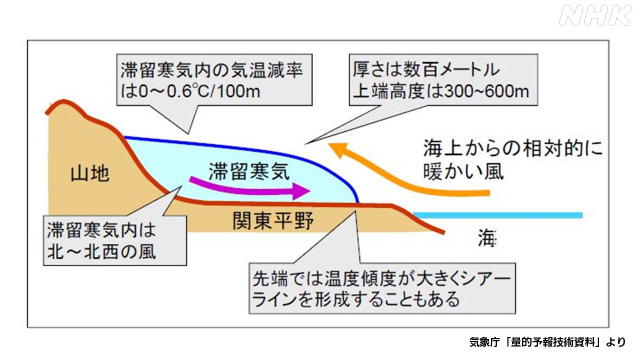

また、こうした現象が起きると、関東平野には「滞留寒気」と呼ばれる冷たい空気の層ができて雪になりやすくなるため、これを正確に予測する必要があるということです。

“予報官泣かせ” 雪は積もる?

「どのくらい積もるのか」つまり、どのくらいたくさん雪が降るのかを判断するのは、さらに難しいといいます。

南岸低気圧によって、どのくらいの降水量があるかを見極めないといけないからです。

そのためには、南岸低気圧がどの程度発達するかを正確に予測する必要があります。

気象庁は1989年から2012年の間に、南岸低気圧の影響で積雪が発生した事例を調べて積雪の目安を求めました。それは

「積雪が増えるのは気温1℃以下で、1時間に2~3ミリ以上の降水がある場合」

というもの。地上の気温が1℃以下のまま、降水量がさらに増えれば、積雪も増えますが、正確な予測は難しく、大きく予想と変わることもあります。

このように、東京の都心で雪が降るかどうかは、南岸低気圧の位置や気温などいくつもの気象条件によって決まるため、予測が難しいのです。

「予報官泣かせ」と言われるのはこのためです。気象庁は次のように呼びかけています。

雪の予報は気温によって多くなったり少なくなったりするので、最新の気象情報を確認して備えを進めてほしい

大雪の備え(立往生・転倒事故・雪下ろし)

あわせて読みたい

-

大雪や路面凍結 転倒事故を防ぐ 注意点は?

大雪や路面の凍結の際に必ず起きるのが歩行中の転倒事故。危険な場所は?歩き方の注意点、服装は?気を付けてほしいポイントです。

-

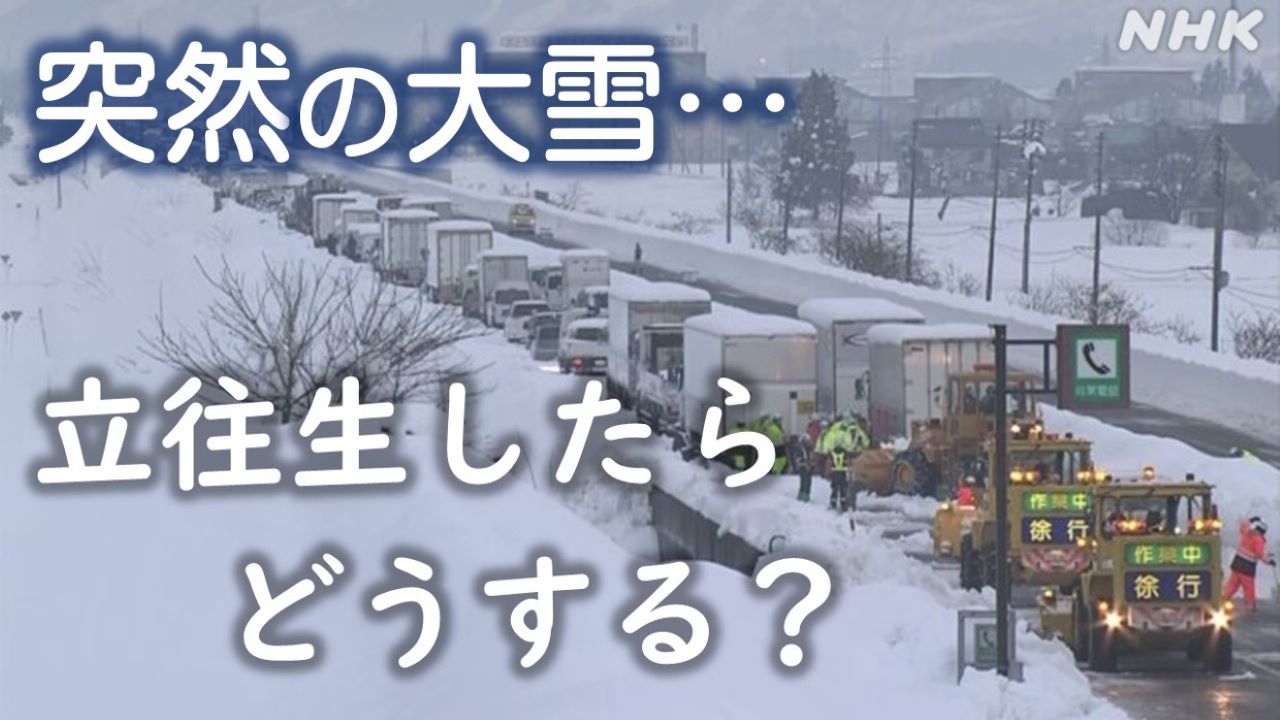

大雪に備える 車の“立往生” 注意点や対策は?

大雪のリスクが高まったとき、気をつけたいのが車の立ち往生。運転方法、もしもの時の対処法など行動の注意点や対策のポイントです。エコノミークラス症候群にも注意を。

-

立往生したら、どうする?取り組んでほしい5つの行動

大雪や猛吹雪、ホワイトアウトの中で車を運転している時、もし立ち往生に巻き込まれたらどうすればいいのか。取り組んでほしい5つの行動をまとめました。

-

大雪対策「立往生」どうすれば? エコノミークラス症候群防ぐには

NHK防災これだけは。大雪や吹雪、ホワイトアウトによって立往生が発生し、車に長時間いることになってしまったら…。立ち往生中の一酸化炭素中毒、エコノミークラス症候群のリスクを減らすため、取るべき行動をまとめました。

-

大雪対策「車に乗る時」タイヤ確認や給油の方法

NHK防災これだけは。雪の中のドライブ。車を運転する前にチェックしてほしいことです。燃料は十分?。100円玉でタイヤの溝の深さを調べる方法があります。ブーツの靴底にもリスクが…。

-

大雪の原因 JPCZ=日本海寒帯気団収束帯とは

大雪の予報などよく出てくる言葉「JPCZ」=「日本海寒帯気団収束帯」。メカニズムや「危険な雪の降り方」を把握する手段を詳しく解説します。