火山に登るなら そこに絶対の安全は無い…御嶽山噴火災害

2014年9月27日、突然、噴火した御嶽山。あの日から5年、私は初めて御嶽山の山頂まで登りました。雲海が広がる最高の景色、澄み切った気持ちのよい空気。でも、もしまたあの日のように突然、噴火が起きたら…。私は怖くなりました。(社会部記者 清木まりあ)

2019年9月放送のニュースで紹介された内容です

目次

突然噴火した御嶽山

2014年9月27日。

長野県と岐阜県にまたがる御嶽山が、突然噴火し、登山者63人が犠牲になりました。それは、紅葉シーズン中の土曜日のお昼のことでした。

山頂付近には大勢の登山者がいて、お昼ご飯を食べたり、きれいな景色の写真を撮ったりして過ごしていました。

噴火から生還した女性との出会い

「石の音もすごかった。横に飛んでくるような感じで、石どうしがぶつかって飛び散る音がすさまじかったんです。もう死ぬしかないのかなと思いました」

山岳ガイドの小川さゆりさんも、その日、御嶽山に登っていた1人でした。その日は、ガイドの下見のため、1人で登っていました。

小川さんが火口から500メートルほどの場所にいた時、前触れもなく、突然噴火が起きました。目の前に広がる、とてつもなく大きな噴煙。あたりはほぼ一瞬で真っ暗になりました。鼻やのどに張りつくような火山ガス。苦しくてしかたなかったといいます。噴石が飛び交う中、小川さんは必死で岩陰を探し、なんとか身を守りました。

「あの日の恐怖を忘れることはできないと思う。もう御嶽山に登るっていうことはないかなと思ってます」(小川さゆりさん)

私が取材で小川さんに会ったのは、噴火から数か月たったころでした。こう話していた小川さんの言葉を、私はずっと忘れられないでいました。

再び山頂まで登れるように

あの噴火から5年(2019年9月)。これまで山頂付近に入れなかった御嶽山。

火山活動が低下していることを理由に、ことしの夏からシーズンを通して山頂まで登れるようになりました。噴火前と同じように、大勢の登山者が訪れるようになったのです。

「突然の噴火が起きてもおかしくないということを、みんな分かっているんだろうか」

にぎわう御嶽山。小川さんは複雑な思いを抱えていました。

「いつ噴火するというのは予知できないと言われている以上、やっぱり前回と同じように突然噴火するということがないわけではないと思う。御嶽山が火山だという意味では、何も変わっていない」(小川さゆりさん)

突然、噴火する恐ろしさ。その時、どうやって自分の命を守るのか。小川さんは、自らの体験を山で伝えたいと思うようになっていました。それが「自分があの日生かされた意味ではないか」と考えていたのです。

御嶽山に登って、何を伝えるのか

2019年9月25日。小川さんは、徳島県から御嶽山を訪れた登山者のガイドをすることになりました。私も取材で同行させてもらいました。

山頂まであと数百メートルのところまで来ると、2014年の噴火で飛んできた大きな噴石があちらこちらに見えてきました。

小川さん「灰色の石があると思うんですけど、こういうのが噴石ですね。もしいま噴火したらみなさんどうしますか?」

登山者たち「えっ、どうしよう」「ヘルメットがあるから大丈夫じゃない?」

小川さん「ヘルメットなんて、大きい石が飛んできたらあっという間につぶれますよ。大きな岩を見つけて、すぐに頭や体を隠して身を守ってください」

小川さんの話を聞いて、表情を変える登山者たち。実際に岩に隠れてみました。

続いて山頂まであと少しのところにきました。2014年の噴火当時、多くの登山者が景色を見ながらお昼ご飯を食べていた場所です。

今は、安全対策の1つとしてシェルターが設置されています。90人が入れるほどの大きさ。シェルターを見た登山者からは「シェルターがあれば安心」との声が出ました。しかし小川さんは語りかけました。

「そうですね。シェルターがあるっていうのは、非常に『安心』なんですけど『安全』ではないんです。噴火しても、このシェルターが自動的に私たちを守ってくれるわけではないんです。シェルターの中に入る、という行動ができなければ、シェルターがないのと一緒です」(小川さゆりさん)

『安心だけど安全ではない』

噴火を経験した小川さんの言葉だからこそ、登山者の胸に強く響いていました。

「火山がここまで危険だとは、今まで思わなかった」(登山者)

「危険だと感じた場合は、最終的には自分で判断して行動しなきゃいけないと思った」(登山者)

「山の魅力は、言葉にしなくても登ってみれば、みんな分かる。でも火山にどんな危険があるのかはなかなかわからない。それを伝えるのが私の役割だと思う。危険があることを知って登れば、万が一の時に身を守れるかもしれない。100%の安全はないから、100%に近づける努力をどれだけできるかだと思います」(小川さゆりさん)

山頂まで登れるということは、安全だってことなんじゃないの?そう思う人も多いかもしれませんが、実は違います。

火山に絶対の安全はない

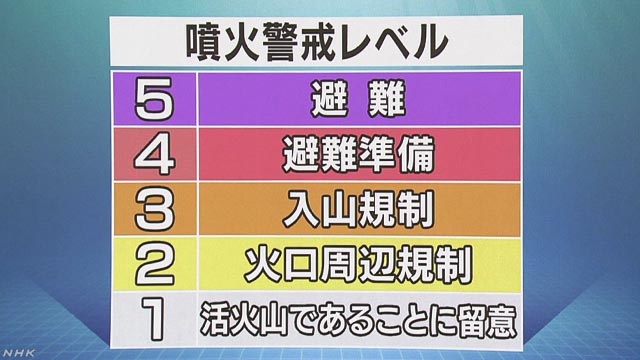

気象庁が、火山の危険度を5段階で示している噴火警戒レベル。最も低いレベル1の火山は、北海道から九州まで全国で43あります(2019年10月21日現在)。

5年前、御嶽山が噴火した時もレベル1でした。去年、噴火した草津白根山も、ことし8月に噴火した浅間山もレベル1。国は火山の観測態勢を強化するなど対策に力を入れていますが、予測技術には限界があるということなんです。

「噴火する危険性が少しでもあるなら、登山道に入れないようにしておけばいいんじゃないの?」

これまで、あまり登山をしてこなかった私は、そう思っていました。しかし取材してみると、なかなかそう簡単にできない事情があるということを知ったのです。

防災と観光の狭間で…

取材に向かったのは、長崎県の島原半島にある雲仙岳です。1991年、大規模な火砕流が発生し、43人が犠牲になりました。しかし、いま地元で懸念されているのは、大規模な噴火よりも、御嶽山のように小規模であっても突然起きる噴火です。

雲仙岳の山頂付近の登山道。多くが、噴火した時「火口が想定されるエリア」に含まれています。登山者のすぐ近くで、噴火が起きる可能性があることを示しています。小規模な噴火だったとしても、巻き込まれてしまうおそれがあるのです。

「登山道に入れないようにしておくことはできないんですか?」

私は、雲仙岳の防災を担当している長崎県の職員に疑問をぶつけました。すると、返ってきたのは火山を抱える自治体の切実な思いでした。

「雲仙岳の年間の登山者はおよそ3万人いて、地元の観光の大きな柱なんです。そう考えると、ふだんから登山道を閉鎖しておくことは難しいです。『防災』に力を入れると『観光』が衰退してしまう。『観光』に力を入れると『防災』がおろそかになって危険になってしまう部分がある。どうバランスをとるか一番難しいところではあります」(長崎県の防災担当者)

火山の周辺には多くの温泉地や観光地。これは日本全国どこでも抱えている共通の課題、難しさなのだと思いました。

リスクを「知らせる努力」と「知る努力」

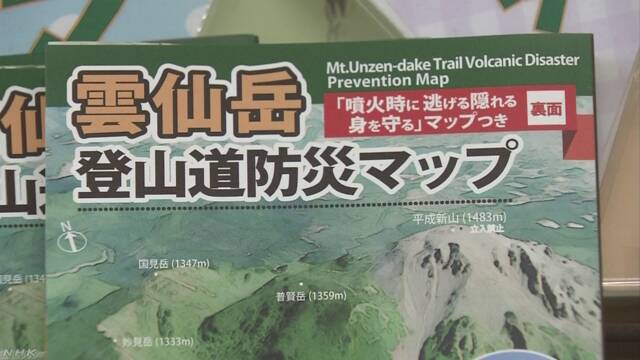

「防災」と「観光」の両立。長崎県がとったのは、あえて登山者に「雲仙岳は突然噴火するリスクがある」ことを知らせることでした。

長崎県が作成した「登山道防災マップ」。レベル1でも突然の噴火が起こりうるリスクを伝えています。そして、噴火に遭遇してしまった際には自分で身を守れるよう、登山道にある岩陰や風穴の位置も載せています。事前にリスクが分かっていれば、登山者は「火山に登らないという選択」をすることもできると思います。

自治体は、噴火のリスクを「事前に知らせる努力をする」こと。一方で登山者は自分が近づく火山のリスクを「事前に知る努力をする」ことが大事なんだと、改めて感じました。

美しい御嶽山の山頂 そこで私が感じたこと

「あの日、噴火する前もこんなふうにおだやかな山頂だったのにな」

御嶽山の山頂に登った私の横で、小川さゆりさんはつぶやきました。その時、登山者たちは最高の景色を前に山頂にとどまり、写真を撮ったり、疲れを癒やしたりしていました。もしまたあの日のように突然、噴火が起きたら…私は怖くなりました。同時に、この怖さを忘れてはいけないんだと強く感じました。

- 社会部記者 災害担当

- 清木まりあ

あわせて読みたい

-

火山噴火 その時どうする?対策は?

噴石・火砕流・火山灰・溶岩流。もしも近くで噴火が発生した場合。遠くであっても火山のふもとにいる場合。身の安全を守るため、知っておきたいポイントです。

-

全国111活火山はどこに 噴火の種類や警報、警戒レベルとは?

日本の111活火山の場所を地図で。マグマ噴火・水蒸気噴火・マグマ水蒸気噴火といった噴火の種類と溶岩や火砕流、噴石など被害の様相は。噴火速報や噴火警報、警戒レベルとは?火山に近づく際、特徴やリスクを知り備えておくことが大切。

-

富士山噴火 ハザードマップと避難計画は

富士山噴火での被害を想定した新しい避難計画。江戸時代の宝永噴火から300年以上が経過。「噴火は必ず起こる」と専門家は警鐘を鳴らしています。ハザードマップとは?。東京を含む首都圏の広範囲に降るとされる火山灰の影響は?。

-

「ぼくは被災者だった」

三宅島の噴火。はるか上空まで黒い煙が上がると、昼間なのにまわりは真っ暗になった。先の見えない避難生活が始まり、容赦なく報道陣に取り囲まれた。

-

備えたことしか、役には立たなかった ~ある官僚の震災~

東日本大震災。大きな揺れ、迫り来る大津波。がれきに遺体が残る中での道路啓開「くしの歯作戦」。遺体を埋葬するための「ひつぎ」の確保…。2011年3月11日、経験なき大災害に直面しながら数々の判断を迫られた、元国土交通省官僚の告白です。

-

地図はいまも悪夢を知っている

2019年の台風19号(東日本台風)で浸水被害が起きた多摩川沿いの住宅地...