子どもは静かに溺れる…なぜ?

夏の楽しみといえば海やプールですよね。しかし、小さな子どもが亡くなる痛ましい水の事故が増えるのも、この時期です。

子どもは溺れるとき、大きな音でバチャバチャともがいて「助けてー!」と叫ぶ、そんなイメージはありませんか。

そんな私たちの思い込みに待ったをかける、ある投稿がツイッター上で話題となっています。

さらにこのコロナ禍で水の事故に遭う危険性が高まっているという指摘も。いったいどういうことなのでしょうか。

(ネットワーク報道部 記者 鮎合真介/斉藤直哉)

2020年8月に放送されたニュースの内容です

目次

思い込みが救助を遅らせる

溺れている間もこどもは静かです。

助けて!と言う訳でもありません。

この投稿をした長野県佐久医師会などでつくる「教えて!ドクター」というプロジェクトチームのメンバーのひとり、坂本昌彦医師です。

3年前、子どもは静かに溺れることを解説した海外の医師のブログを見たことがきっかけで、注意を呼びかけるようになりました。

坂本医師

「水の事故で病院に運ばれてくる子どもたちは、重症だったり後遺症が残ったりするケースが多く、どうすれば事故を防げるのか、関心がありました。そうしたときに海外の医師のブログを見て、これは皆に広く知ってほしいと思いました。子どもが溺れるとき、バシャバシャと音を立てたり声を出して助けを求めるイメージがあると思いますが、現実は違います。そうした思い込みがあると、気付くのが遅れるおそれがあります」

実際、ツイッターで注意を呼びかけると、「私も同じ経験がある」などといった反響が500件近くあったそうです。

坂本医師は実態を調べるため、他の医師と協力して長野県の佐久地域(佐久市と南佐久6町村)の保育園児の保護者2000人余りを対象に、アンケート調査を行いました。

すると、子どもが溺れかけた経験があると回答した保護者821人のうち、「悲鳴や助けを求める声を出していたか」という質問に84.5%が「声を出していなかったと思う」と答えました。

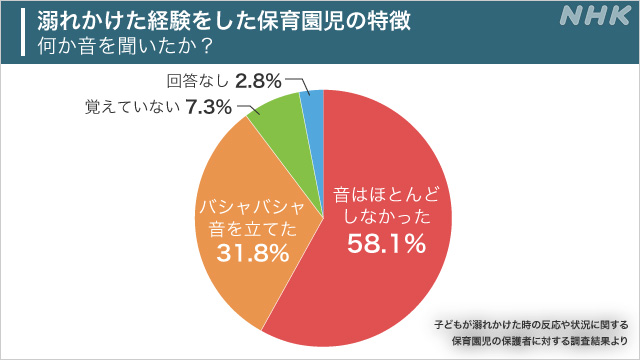

また、何か音を聞いたかという質問には58.1%が「音はほとんどしなかった」と答え、「バシャバシャ音を立てた」は31.8%にとどまりました。

なぜ静かに溺れるの?

ではなぜ、子どもが音も立てずに溺れてしまうのでしょうか。

坂本医師に聞くと、実は原因は解明されていないのだそうです。

坂本医師

「乳幼児は溺れても自分でもがいたりせず、静かに沈んでいることが多いのですが、なぜそうなるのかを明確に示すデータはありません。考えられる理由の1つとして、まだ小さいので、自分が溺れていることが分かっていない可能性があります」

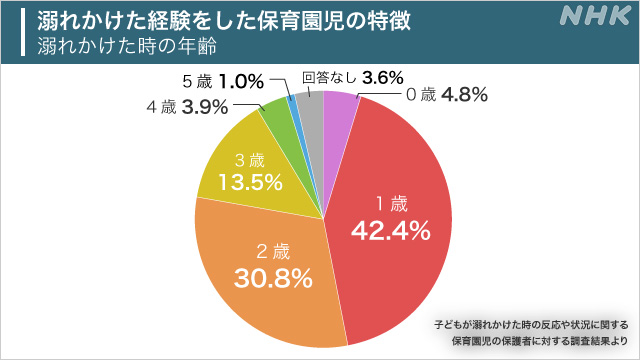

アンケートでは溺れかけたときの年齢も聞いています。

最も多かったのが1歳、次いで2歳で、1歳から3歳で86.7%を占めました。

子どもが“静かに溺れる”メカニズムは解明されていないものの、幼い子どもほど危険性が高いことは多くの人の経験が物語っています。

ことしは“異常な夏”に

さらにことしは新型コロナウイルスの影響で水の事故に遭う危険性が高まっていると指摘する専門家もいます。

「ことしは5月ごろから子どもが巻き込まれる水の事故が多発していてこんなことは過去に例がありません。まさに異常事態です」

そう話すのは水難事故の予防や検証について研究を行っている長岡技術科学大学の斎藤秀俊教授です。

斎藤教授が報道をもとに調べたところ、ことし水の事故で亡くなった中学生以下の子どもは今月2日の段階で確認できただけで15人と去年1年間(30人)のすでに半数に達しています。

例年、水の事故が増えるお盆の時期はもうすぐ。このままのペースが続けば死者数が去年を大きく上回ることが危惧されているのです。

事故が多発している背景について斎藤教授は新型コロナウイルスの影響で分散登校などで子どもたちが自由になる時間が増えたことに加え、学校や公共のプールが閉鎖されていることが影響していると指摘します。

斎藤教授

「安全な環境で水遊びができるプールが閉鎖され、子どもたちは水遊びができる場所を求めて海や川に行き、そこで事故にあうケースが目立ってきている。また、ことしはプールの授業も中止になっていて水に慣れていなかったり危険性を学べないことでさらに事故に巻き込まれるリスクが高まっている」

身を守るにはどうしたら

では水の事故から身を守るにはどうしたらいいのでしょうか。

斎藤教授は、まずは保護者が目を離さないことが大原則だと話します。

斎藤教授

「海や川で遊ぶときも家のビニールプールで遊ぶときも保護者の方が子どもから目を離さない。目の届く範囲にいるからと安心してスマホをいじったり、お酒を飲んで寝てしまったりすると溺れていても気付きません。子どもと寄り添って一緒に遊ぶことで事故を防ぐことができます」

また、水の事故の危険性を学べるこんなサイトもあります。

全国で水の事故防止に取り組む日本ライフセービング協会がことし初めて開設した特設サイト、「e-Lifesaving」。

水の事故から身を守る方法について、イラストでプールや海に入る前に必要な体調管理や準備運動といったチェック項目を紹介しているほか、動画でライフジャケットの正しい着用方法や水の中で仰向けに浮いて救助を待つ方法などを紹介しています。

日本ライフセービング協会事務局

「特設サイトではクイズやワークシートでも学ぶことができ、誰でも見ることができます。水辺に遊びに行く前にはぜひ水の事故から身を守る方法を学んで準備や対策を徹底してほしい」

このコロナ禍で遊びに行く場所が限られる中でも夏休みに入り、子どもたちと海や川に出かけることがあるかもしれません。

そうした際には感染防止だけでなく水の事故防止にも十分注意してほしいと思います。

あわせて読みたい

-

熱中症 子どもを守るために知っておきたいこと

子どもは大人よりも熱中症にかかりやすい理由があります。厳しい暑さや猛暑の...

-

災害時の赤ちゃんは…避難所での過ごし方、衛生の注意点

大雨や台風、地震などの災害で避難先へ…。避難所で赤ちゃん(乳幼児)がいても安心して過ごせるにはどうしたらよいか?ミルクのあげ方は?ポイントや注意点をまとめました。

-

学校を最後の場所にしないために 東日本大震災の大川小学校

東日本大震災の津波で74人の児童が犠牲になった宮城県石巻市の大川小学校。...

-

エアコン使わないのはどうして?

命に関わる暑さの中、エアコンを使わない高齢者たち。熱中症のリスクがあるのにその理由とは。対策も紹介します。

-

子どもが日傘で学校、ダメ?熱中症のおそれも

強い日ざしによる暑さや熱中症から子どもたちを守ろうと日傘を持たせる保護者...

-

多目的トイレ 誰のためのもの?

障害者や高齢者、小さな子ども連れの人などが使う「多目的トイレ」や「多機能トイレ」と呼ばれる広めのトイレ。しかし国はこの名称を使用しない方針を示しました。どうしてなのでしょうか?