“責任を一生背負う覚悟” 問われた自治体の防災対策

「責任を一生背負う覚悟で生きてきた・・・」

災害対応に課題を残した自治体の元トップは沈痛な面持ちでこう語った。

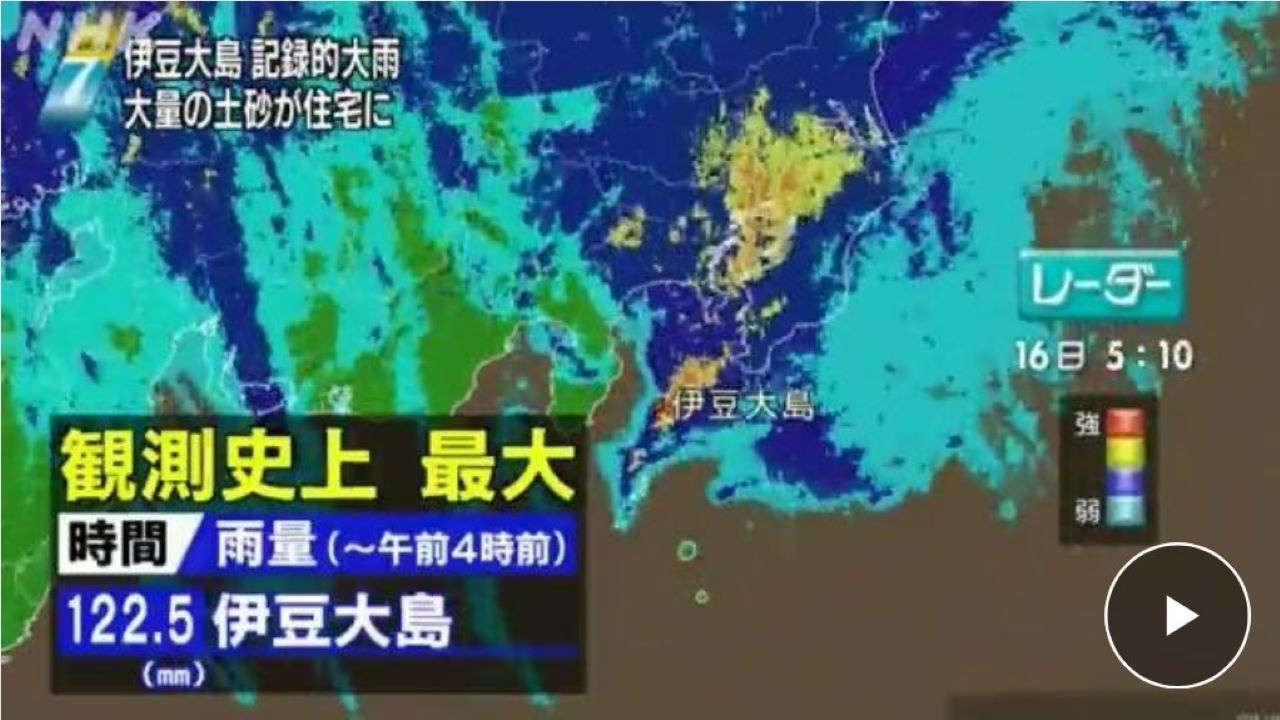

2013年に大規模な土石流が発生、39人が犠牲になった伊豆大島土砂災害。離島だけではない日本の防災対策の課題が次々と浮かび上がった。当時何が・・・。教訓は生かされたのか。被災者、遺族、そして当時の町長から話を聞いた。

2023年10月のニュースで放送された内容です

目次

「土砂がどんどん流れてきた」

清水豊典さん(68)は、土砂災害があった場所で祖父から父へと受け継がれてきたホテルを経営していました。

およそ1万坪の庭園には800本のツバキが植えられ、花が咲く冬から春にかけて大勢の観光客でにぎわいました。

2013年10月16日の午前2時すぎ。そのホテルを土石流が直撃しました。

大量の土砂が1階のロビーや客室などに流れ込みました。宿泊客は上の階に避難していたため無事でしたが、建物の被害は大きく、清水さんは50年続いてきたホテルの再建を断念しました。

土石流が建物を押し流し39人が犠牲に

災害が起きる前の日、台風26号が勢力を強めながら日本の南の海上を北上していました。関東に接近する台風としては10年に1度の強い台風になるとして、気象庁は警鐘を鳴らしていました。

「台風が接近する前から広い範囲で強い雨雲がかかり大雨となる」

その言葉が現実となります。

大島町では、台風がもたらす湿った空気が次々と流れ込みました。日が変わると、1時間100ミリを超える猛烈な雨が数時間降り続きます。わずか24時間で800ミリを超える雨が降り、記録的な豪雨となりました。

この豪雨で、三原山の斜面では大規模な土石流が発生しました。大量の流木を含んだ土砂は尾根を越えて島の北西部にある元町地区を流れ下り、一部は海にまで到達しました。この災害で36人が死亡、3人が行方不明となり、400棟の建物が全壊などの被害を受けました。

自治体の危機管理能力不足 浮き彫りに

被害が拡大した背景には、土石流の規模が大きかったことや尾根を乗り越えたことなど、災害そのものの特殊性が挙げられます。

一方、自治体の防災対策にも課題がありました。

住民への避難の呼びかけが行われなかったのです。大島町の第三者調査委員会の報告書には、東京都の指令情報室から町役場に2度電話があり、「尋常ならざる状況になる危険性がある」「24時間雨量が400ミリを超えている」という内容が伝えられたと記載されています。

土砂災害の危険性が非常に高くなっていることを伝える土砂災害警戒情報も出ていましたが、町は、対応をとれませんでした。

このとき、陣頭指揮を執る立場にあった町長が島根県に公務で出張していて不在でした。さらに、町長に代わって対応する副町長も会議で島を離れ、指揮系統があいまいになっていました。

台風の接近が予想されていたにもかかわらず、なぜ島をあとにしたのか。当時の町長は災害の翌日、報道陣に対して「行こうか辞めようか悩んだが私の認識に甘さがあった」と述べています。

「伊豆大島土砂災害第三者調査委員会 報告書」はこちら(NHKサイトを離れます)元町長「責任を一生背負う覚悟」

あれから10年。元町長の川島理史さんのもとを訪ねました。

行政を離れてからは、実家の民宿を継いでいました。この10年をどのような思いで過ごしてきたのかという問いに、川島さんは沈痛な面持ちで語りました。

改めて、当時の状況を聞きました。

たとえ出張中でも避難の呼びかけはできたのではないか、という問いに対して次のように説明しました。

これについて町の第三者調査委員会の報告書は、次のように指摘しています。

第三者調査委員会の指摘について、元町長は、事前に基準を設けてどの地域の人たちに避難を促すか準備ができていなかったと反省の言葉を口にしました。

そのうえで、全国の自治体の長たちに向けて、自分の経験を教訓にしてほしいと訴えました。

国も対応 自治体トップの危機管理能力強化へ

この災害を受けて、国は対応に乗り出しました。

自治体のトップの危機管理能力を上げるため、総務省消防庁は、翌2014年に全国の市町村長を対象にしたセミナーを始めました。

セミナーは年に2回開かれ、災害に対する責任や心構え、緊急参集の考え方などを習熟してもらうほか、災害を経験した自治体の長を招き、どう対応したかや課題を共有しています。

さらに、2018年からは、市町村長の判断力を養う研修を新たに立ち上げました。

研修では、「警戒期」「初動対応期」「避難生活期」の3つの重要な局面を想定し、災害対策本部を立ち上げたり、住民に避難を呼びかけたりするタイミングなどを市町村長が判断して、大学教授や自衛隊のOBといった災害対応の専門家から1対1で指導を受けます。

「引き続きセミナーや研修を通して、災害発生時に市町村長がリーダーシップを十分発揮し、的確な災害対応を行うことができるよう支援したい」

防災情報を強化・整理

この災害では、防災情報の課題も相次いで見つかりました。伊豆大島では、記録的な豪雨となったものの大雨の特別警報が出ませんでした。狭い地域の危険度を見極める精度がなかったためです。解析技術が進み基準が見直されたのは災害から7年後の2020年でした。

また、当時は気象庁と東京都が、大島町に対し「土砂災害警戒情報」を発表していました。しかし、「避難勧告」など住民への避難の呼びかけには結びついていませんでした。

自治体が避難の情報を速やかに出す判断ができるよう、内閣府は、災害の翌年の2014年、避難の情報を発表する基準をまとめたガイドラインを9年ぶりに見直しました。これにより、土砂災害警戒情報が発表されたら住民に避難を促すなど、どのようなタイミングで避難の情報を出すかが明確になりました。

遺族「10年たっても悲しみ変わらない」

土砂災害から10年がたった2023年10月16日。あの日とは対照的に、朝から青空が広がりました。

正午すぎ、島では追悼式が行われ、参列したおよそ200人が犠牲者を悼みました。参列者の中には、島で暮らしていた弟夫婦を亡くした人や、旅の途中で立ち寄った息子を亡くした人の姿もありました。

「弟の家の壁にかかっていた時計が午前2時25分で止まっていました。10年たった今もその時間に目を覚ますことがあります。弟夫婦は悔しかったと思います。災害を伝承していきながら夫婦の冥福をいつまでも祈っていくしかありません」

「1日遅ければよかったのにと何度も思いました。10年たっても悲しみは変わりません。息子はお酒が好きだったので、毎日お酒をあげて手を合わせています」

多くの課題が浮かび上がった伊豆大島の豪雨災害。式では、現在の坂上長一町長が、犠牲者に誓いました。

現在、土砂災害があった場所は公園が整備され、その中心には慰霊碑が建てられています。その目前に広がる島と海の美しい風景。大規模な土砂災害が起きていたことがわからないほどです。

今回、取材を通して印象に残ったのは、応じて下さった人たちが口々に「悔しい」と語っていたことです。その言葉には、突然将来を絶たれた無念さ、人生を狂わされたことに対するやるせなさ、そして、事前の備えをしていれば被害を未然に防ぐことができたかもしれないという思いが込められていると感じました。

もう誰もこの「悔しさ」を経験することがないよう、私たちひとりひとりが教訓を風化させず、行動につなげていく必要があります。10年がたった今、改めてその覚悟が問われているように思います。

社会部 災害担当記者 若林勇希 津村浩司

あわせて読みたい

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。

-

東日本大震災 あの時、官僚・自治体・防災関係者は…

巨大地震と大津波。未曽有の大災害に対し、官僚や気象庁、自治体、防災関係者などはどのようにその時を迎え、どう行動したのかまとめました。課題や教訓は。

-

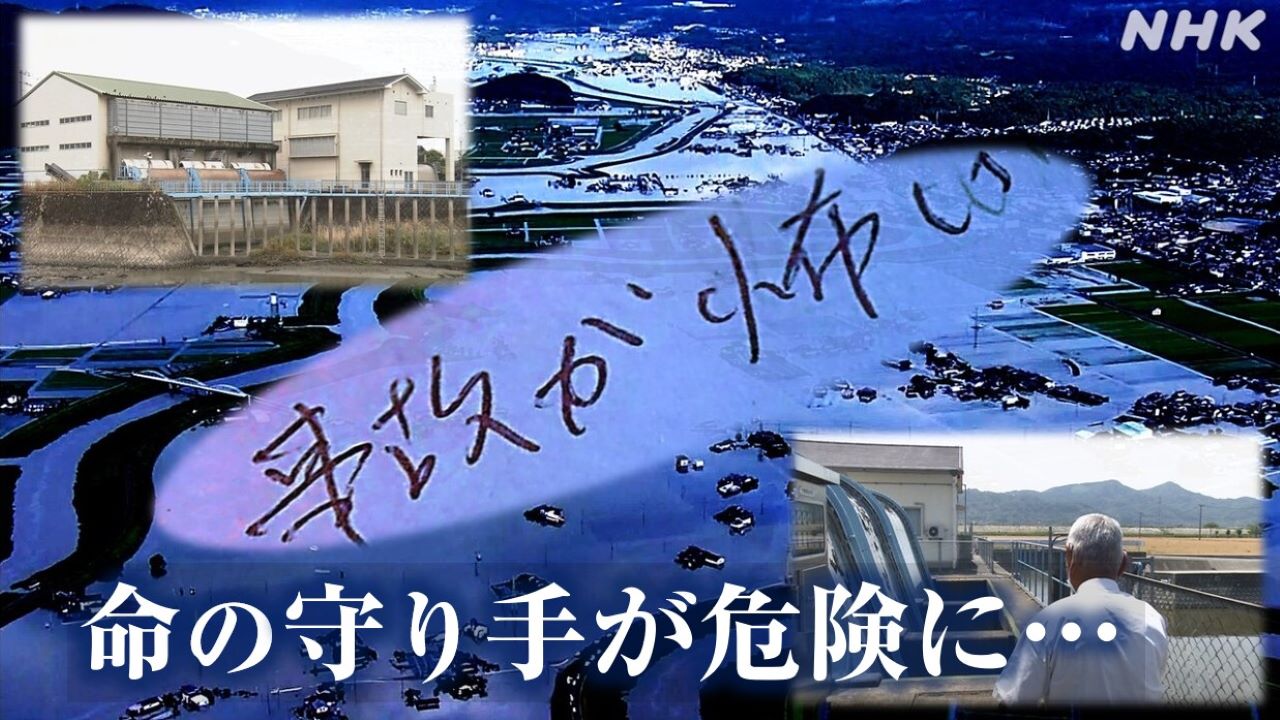

”命の守り手”が 命の危険にさらされる

大雨や地震、津波…災害が迫る過酷な状況で、多くの防災関係者が人知れず住民を守っています。「排水機場」もその現場の1つですが、佐賀県では死亡事故も。強い使命感を持った地域の守り手がなぜ命のリスクにさらされるのか。

-

「まさかここで」の土砂災害はどこで?…全国調査しました

土砂災害の多くは土砂災害警戒区域などリスクが示されているところで起きますが、実は地図やハザードマップで「危険性が示されていない」場所でも。突然の土砂災害から身を守るためにどのようなポイントに注意すればいいのか。

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

土砂災害の警戒点 いつ避難するかポイントは?

NHK防災これだけは。土砂災害から命を守るには警戒区域など危険な場所から離れることが最も大事です。自宅や職場にリスクがあるか確認し、いつ避難するかタイミングを見逃さないようにしてください。

-

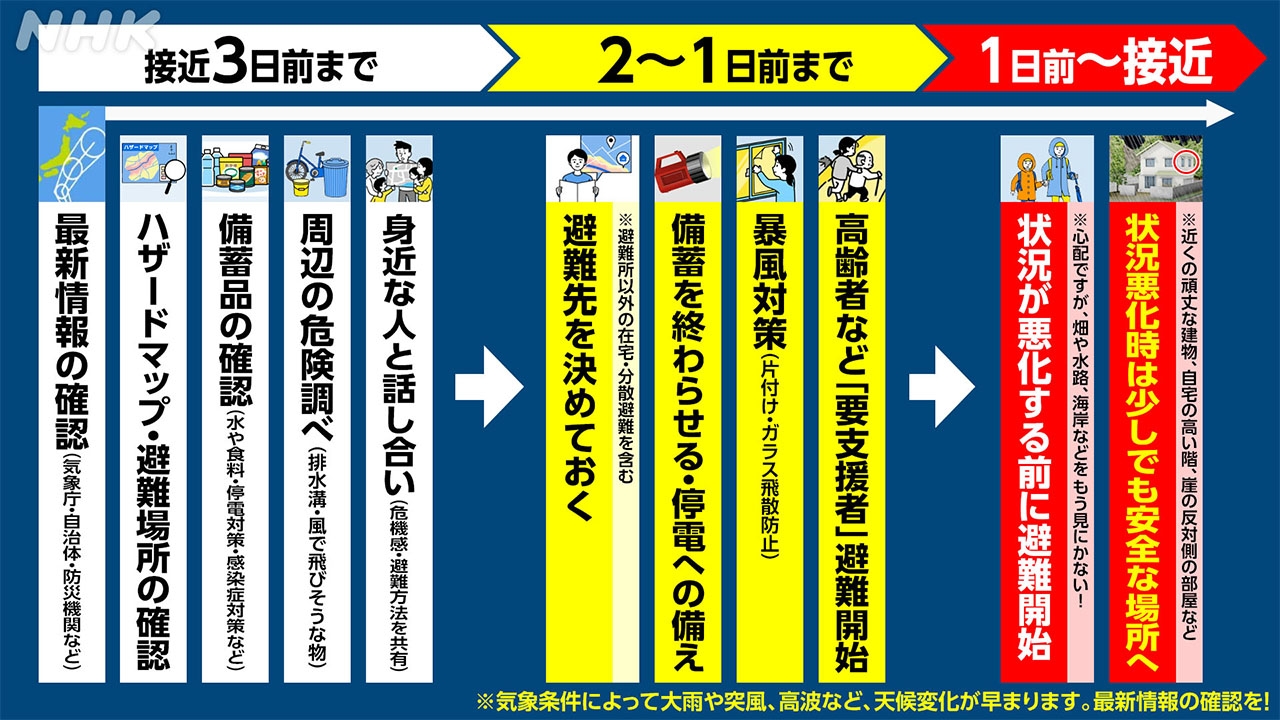

台風接近前にやっておきたい備え「タイムライン」で

「台風の接近が予想される」その時、どうすればいいか。大切なのは状況悪化の前に準備を終えておくこと。接近予想の”少なくとも3日前”から「あなたがやるべきこと」を説明。対策を詳しく示したリンク記事も。

-

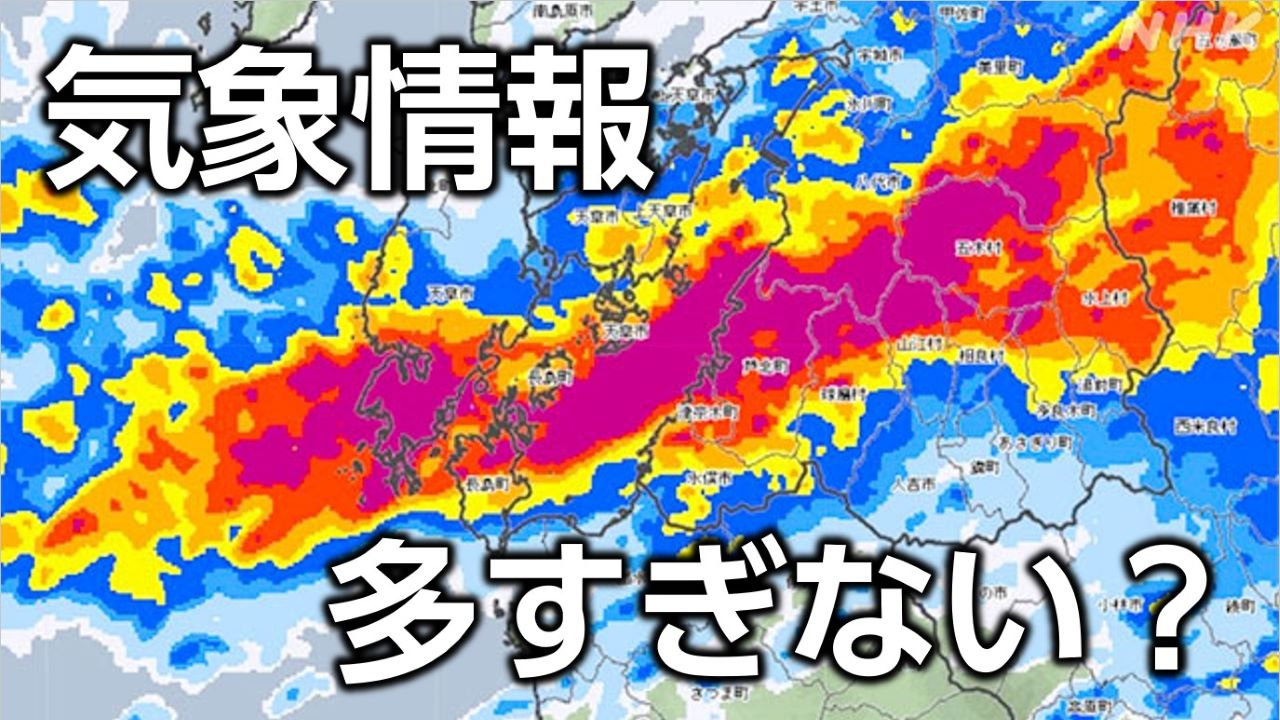

“あれこれ情報出すのはやめて” 気象庁検討会で何が

気象庁の予想を超えた熊本などの豪雨。その後、気象庁が出したのは“新たな情報”を作ること。しかし、専門家は反発。何があったのか?顕著な大雨に関する情報運用をめぐる議論の裏側。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。