災害時に心を癒やす「甘いもの」

東日本大震災から10年となる2021年3月11日にあわせて、山形市で防災用品などを販売する会社が、一風変わった非常食のセットを発売しました。

2021年3月に放送されたニュースの内容です

セットに盛り込まれているのは、ようかんやクッキー、チョコパン、そしてゼリーと「甘いもの」ばかり。

あわせて7種類が盛り込まれています。

その場で食べられるように、ハンドペーパーやフォークも入っていて、災害時にも手軽に食べられるようになっています。

この「甘いもの」の非常食セットが販売されるきっかけは、会社が募った災害時の体験談です。

ツイッターで東日本大震災の被災直後に何が必要だったのか聞いたところ、「甘いものを食べたくなりうずうずした」「甘いもので正気に戻った」などと、甘いものに助けられたという声が数多く集まりました。

災害時の「甘いもの」は、体だけでなく「心の栄養補給」にもなっていたのです。

こうした声を受けて発売された「甘いもの」ばかりを集めた非常食のセットは、東日本大震災を教訓に、食べやすさや飲みやすさも重視して選んでいます。

「災害時にはいろんな不安が重なるので、日常食べているほっとするものが災害時にもあれば安心できるのではないかと考えました」

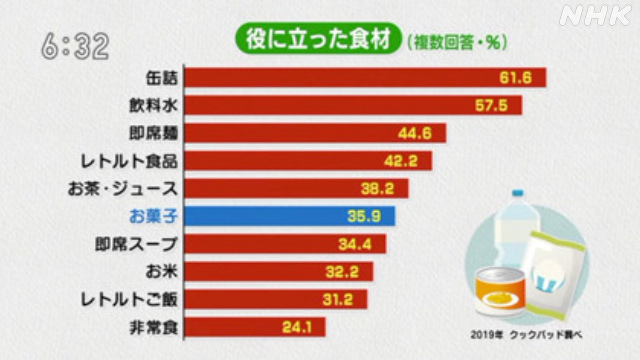

災害時に甘いものを求める人が多いことはデータでもわかります。

国内最大手の料理レシピサイトの運営会社「クックパッド」が2019年に、災害で自宅にとどまって避難生活をする「在宅避難」を経験した全国の1191人に対して行った、アンケートの結果です。

自宅で「役に立った食材」について聞いたところ、缶詰や飲料水などに続いて「お菓子」が選ばれました。

お米やレトルトのご飯などよりも、評価されていたことがわかります。

この「甘いもの」、実は1995年の阪神・淡路大震災でも重宝されていました。

この写真は、当時、被災した子どもたちのために神戸市内を巡回した「移動駄菓子屋」です。

現在は、全国で防災の啓発活動を行っている神戸市の一般社団法人「おいしい防災塾」の代表理事・西谷真弓さんが、自前で軽トラックを購入して、公園や仮設住宅などで駄菓子を売り出しました。

すると、10円玉を握りしめて、うれしそうに買い求める子どもたちの姿があったということです。

このように「甘いもの」は災害時に子どもの心を落ち着かせる役割も果たしていました。

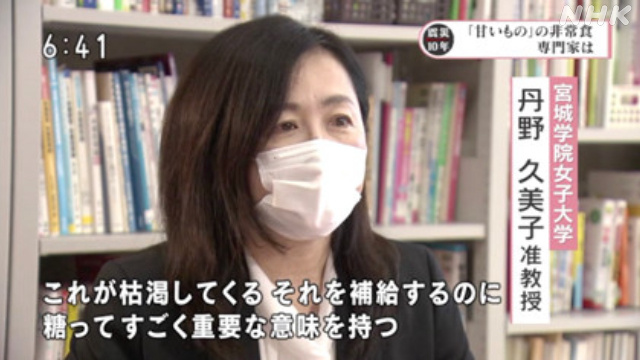

管理栄養士で、災害時の食について詳しい、宮城学院女子大学の丹野久美子准教授は次のように話しています。

「ストレスがかかると、脳のエネルギーが使われてしまうので、枯渇してくる。それを補うのに、糖は重要な意味を持つので、甘いものが欲しくなる。このため、甘いものを摂取するのは、大切なことだと思います」

(山形放送局 堀征巳)

あわせて読みたい

-

好きなもの、もうひとつ 誰でもできる備蓄のヒント

地震や大雨、台風などの災害に備えて必要な備蓄品。簡単なことから備蓄を進めるコツがあります。身近な備蓄のヒントやポイントです。

-

備えたことしか、役には立たなかった ~ある官僚の震災~

東日本大震災。大きな揺れ、迫り来る大津波。がれきに遺体が残る中での道路啓開「くしの歯作戦」。遺体を埋葬するための「ひつぎ」の確保…。2011年3月11日、経験なき大災害に直面しながら数々の判断を迫られた、元国土交通省官僚の告白です。

-

災害に備えて必要な備蓄品、防災グッズは?リストで紹介

地震や台風、大雨など災害に備えた備蓄品や防災グッズ。必要なものは何?。災害後の避難生活にあると便利なものは?。女性、赤ちゃん、お年寄りは?。ローリングストックなど無理なく備蓄するためのコツもイラストで紹介。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

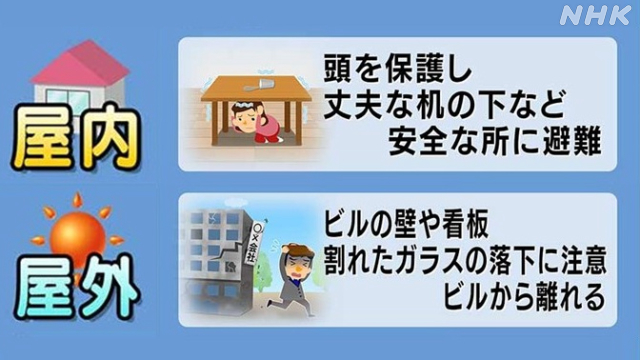

地震発生時の行動 安全を守る方法をイラストでわかりやすく

南海トラフ巨大地震や首都直下地震、活断層の地震など地震多発国の日本。屋外にいる場合、室内にいる場合、どう行動し身の安全を守ればいいのか。知っておきたいポイントをイラストで。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。