83人の死から見えたものは

「2階に避難しても助からない…」

2020年7月の豪雨災害で犠牲になった人たちの「被災場所」や「経緯」を詳しく見ていくことで、突きつけられた現実です。垂直避難では命の保証が無いことがある。私たちが胸に刻む必要がある大きな教訓です。

※分析は9月25日時点。

(7月豪雨取材班/社会部記者 藤島新也 齋藤恵二郎、ネットワーク報道部ディレクター 田中元貴)

2020年9月に放送されたニュースの内容です

目次

2階でも助からない

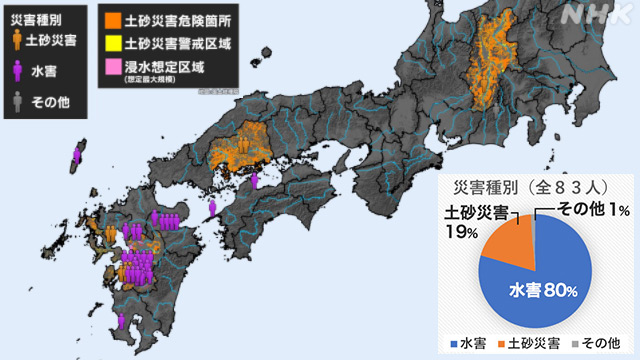

7月の豪雨災害で失われた83人の命。

被害を少しでも減らすことはできなかったのか。

課題や教訓を導き出すため、私たち(藤島、齋藤)は、各地の記者を通じて情報を集め、被害にあった「場所」や「状況」を詳しく見ていくことにしました。

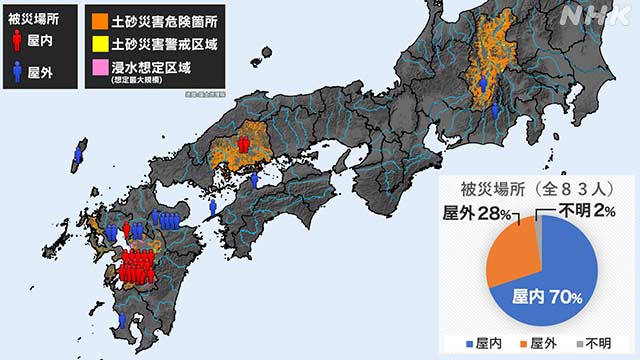

被害にあった場所別で見ると、最も多かったのは「屋内」で死亡した人でした。実に7割にあたる58人(70%)に上りました。

今回の災害は、未明から朝にかけての、人が自宅にいることが多い時間帯に発生したことが影響していると考えられます。

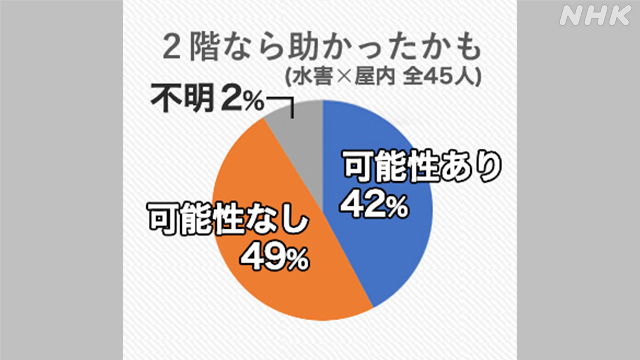

驚いたのは、このうち少なくとも7人は「2階にいたとしても助からない」ケースだったことです。

私(藤島)は、災害報道の担当として、事態が切迫している時には、テレビで「2階で安全を確保して下さい」と呼びかけることがあります。もちろん、それでは命の保証ができない人がいることは理解していましたが、現実にその事実を突きつけられ、衝撃を受けました。

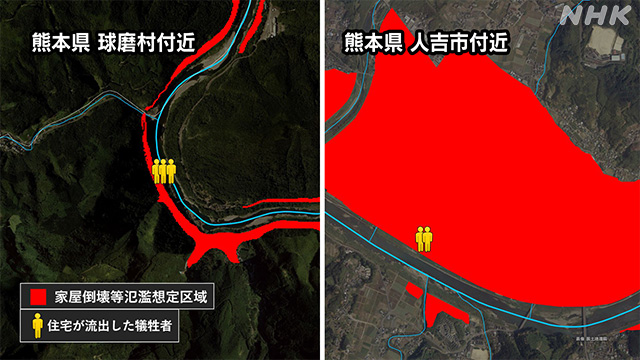

《家屋倒壊等氾濫想定区域》

7人は、全員が熊本県を流れる一級河川の球磨川沿いの自宅で被災していました。自治体別で見ると、球磨村で3世帯5人、人吉市で1世帯2人です。このうち、球磨村の1世帯3人と人吉市の1世帯2人は、自宅ごと流されて犠牲になっていました。

現場の場所を詳しく見ていくと、共通点がありました。それは、いずれの住宅も、国が定めた「家屋倒壊等氾濫想定区域」と呼ばれるエリア内にあったことです。

聞き慣れない人も多いと思いますが、「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、氾濫した水の勢いで建物が流されて、倒壊するリスクがある場所を示します。川に近い場所や、浸水が深い場所が指定されることが多い区域です。

球磨村の渡地区に住む市花 保さんは、当時、渡地区の中にある「家屋倒壊等氾濫想定区域」の様子を、高台からスマートフォンで撮影していました。

撮影したのは7月4日の午前9時半ごろ。川沿いの住宅が建ち並ぶ地域は、球磨川から溢れた大量の水で、まるで川の中のようになっています。濁った茶色の水が2階まで達し、住宅は屋根しか見えません。

映像を見た専門家の解析では、秒速3メートル程度あり、氾濫した水としては非常に早い速度だったこともわかりました。

水が引いた後、この地域に入ると、基礎しか残っていない住宅がありました。水の勢いで流出してしまったとみられます。

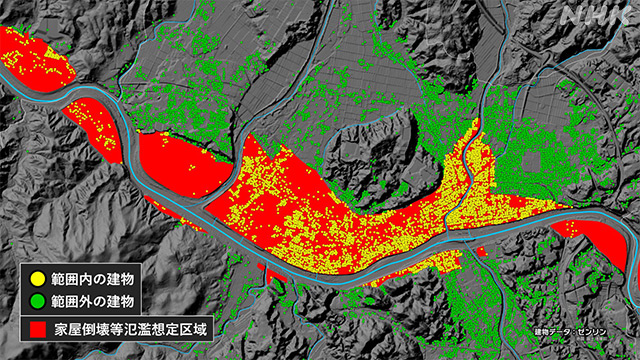

非常に危険性の高い「家屋倒壊等氾濫想定区域」。では、この区域内にどれだけの住宅があるのでしょうか?

私たちは、国内最大手の地図会社・ゼンリンの建物データを使って、球磨川沿いの「家屋倒壊等氾濫想定区域」にどのくらいの住宅があるのか調べました。下はその結果です。

球磨川沿いでは、上流から下流までに、あわせて5000棟ありました。特に、球磨村と人吉市で多くなりました。(自治体ごとのデータは記事の最後にあります)

実際に倒壊するかどうかは建物の構造によって差はありますが、多くの住宅がリスクを抱えているのは間違いありません。

そして、こうしたリスクがあるのは球磨川に限った話ではありません。「家屋倒壊等氾濫想定区域」は各地の河川にあります。例えば、都内を流れる「荒川」や「多摩川」にもあります。

《深い浸水想定》

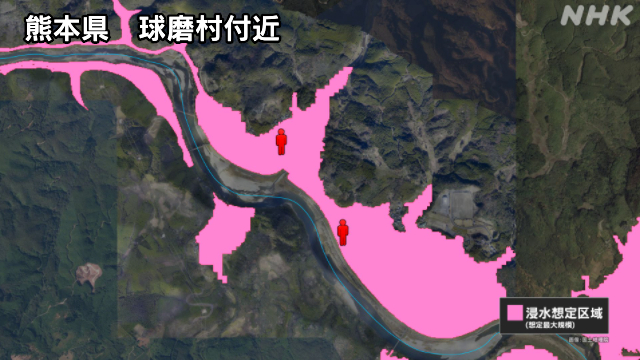

「2階にいたとしても助からない」。7人のうち、あとの2人は自宅は流されなかったものの、2階にいて被災しました。いずれも球磨村渡地区の人で、60代の男性と70代の女性でした。

国の浸水想定を見ると、2人の自宅があった場所は、最悪の場合、約14メートルの浸水が想定されていました。建物の4階以上に匹敵する高さで、2階でも完全に水没してしまいます。

浸水の深さは5メートルを超えると、2階も水没します。屋根に上って命をつないだ人もいますが、高齢者や体が不自由な方にとっては簡単なことではありません。

《共通する“水平避難”の必要性》

「家屋倒壊等氾濫想定区域」と「深い浸水エリア」。この2つに共通する身を守るための行動は、ただ1つだと思います。

川が氾濫し浸水が始まる前に、安全な場所に避難する「水平避難」をすることです。

遠くまで行けない場合でも、頑丈な鉄筋コンクリートの建物の上の階などに移動しなければ、助からない可能性があるのです。

死者の9割 災害想定の区域

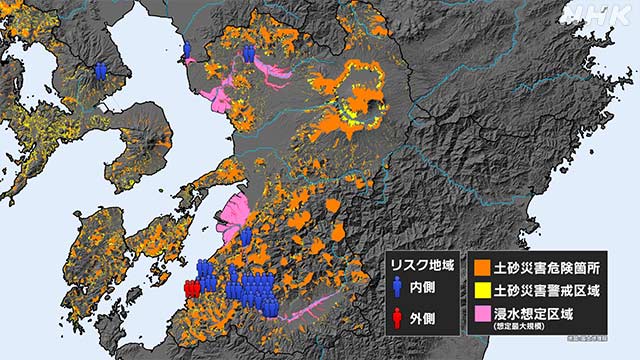

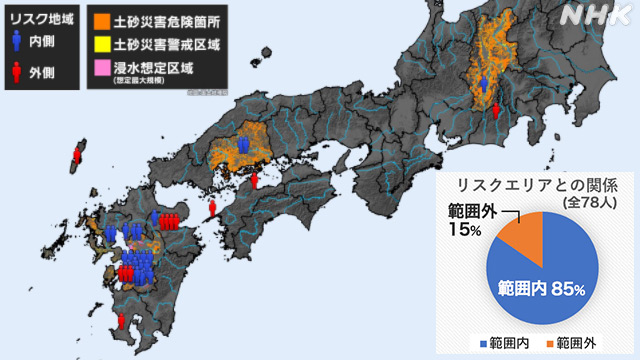

今回の取材で、犠牲になった83人のうち被災場所が分かったのは78人。

この人たちについて、事前にリスクが想定されていた場所だったのかも調べました。

国や県から「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」「土砂災害危険箇所」のデータを取り寄せ、地図上で重ねました。

すると、大多数の66人(85%)は、災害のリスクが示された場所で被災していました。

2019年の台風19号で同様の調査をした時には、亡くなった人の約7割が事前にリスクが示された場所で被災していましたが、今回はそれを上回っていました。

《ハザードマップを見る 行政にも課題》

「ハザードマップを見て下さい!」。

この呼びかけは、皆さんもうんざりするくらい聞いていると思います。呼びかける側の私も「しつこいだろうな」と感じるほどです。

でも、こうした結果をみると、十分に生かし切れなかったと忸怩たる思いです。

同時に、ハザードマップをより簡単に見ることができる環境作りも行政には進めて欲しいです。紙でしか公開されていない、国土交通省の「重ねるハザードマップ」のサイトに掲載されていないなど課題があります。誰でも簡単に、漏れなくリスクを知ることのできる仕組みは必要です。

ハザードマップ「未整備」の場所も

その一方で、事前にリスクが示されていない場所、いわゆる「想定外」の場所で犠牲になった人も11人いました。内訳をみると、水害が8人、土砂災害が3人でした。

水害で亡くなった8人を詳しく見ると、6人はハザードマップが整備されていない中小河川沿いでした。

中小河川でのハザードマップ整備の遅れは以前からの課題です。ただ、日本にはおよそ2万の川が流れていて、これらすべてで詳細なハザードマップを整備するのは一朝一夕では難しいのも現実です。

どうしたらいいのでしょうか。

分析を一緒に行った静岡大学の牛山素行教授は次のように教えてくれました。

「ハザードマップで危険性が示されていないからといって安心してはいけません。大雨の際には、川には近づかないこと、川の側の道路は通らないことが大切です。また、川沿いの平坦な土地など、周辺より低い土地は浸水リスクがあると考えて近づかないことが大切です」

一方、想定外の区域で起きた土砂災害の現場です。熊本県津奈木町の住宅で家族3人が亡くなりました。

確かに「土砂災害警戒区域」などの外側に位置しています。こうしたケースについても牛山教授に伺いました。

静岡大学・牛山教授

「確かにリスクがあるとされている場所の外側ですが、非常に近い場所です。過去の災害でも、リスクがあるとされる場所のすぐ外側では犠牲者が出ています。土砂災害警戒区域などの外側でも、数十メートルほどしか離れていない場合には、リスクがあると考えて欲しい」

繰り返される犠牲を防ぐために

83人の死を見つめることで浮き彫りになったのは、「事前にリスクを知ること」「早めに水平避難すること」の重要性です。

以前から繰り返し指摘されていることで、「そんなこと分かってるよ…」と思う人もいるかもしれません。ただ、今回も事前にリスクが示されている場所で多くの犠牲者が出てしまったことは非常に重い現実です。

災害のたびに、同じようなことが繰り返されています。今一度、お住まいの場所のリスクを確認し、災害が迫った時には早めの避難をお願いします。

情報を出す行政や私たち報道機関も、リスク情報の周知にとどまらず、情報を「どう使ってもらうのか」「どう避難につなげてもらうか」をさらに真剣に考える責任があると思います。

災害種別

被災場所

リスク地域との関係

2階にいれば助かった可能性

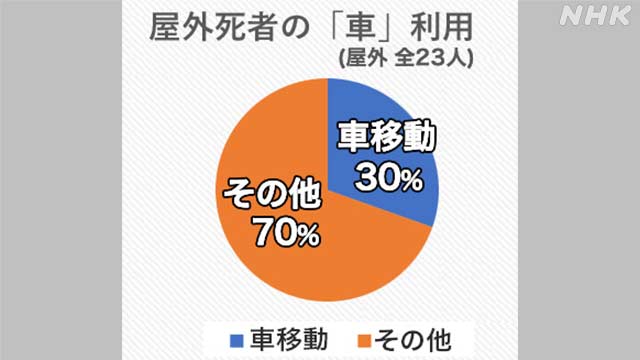

車で被災

家屋倒壊等氾濫想定区域×建物データ

- 社会部 記者

- 藤島新也

- 社会部 記者

- 齋藤恵二郎

- ネットワーク報道部ディレクター

- 田中元貴

あわせて読みたい

-

「全国ハザードマップ」災害リスクをパソコンやスマホで知る

洪水や土砂災害、内水氾濫、津波から命を守るために重要なハザードマップ。全国からハザードマップのデータを集め一覧できるようにしました。あなたがお住まいの地域の災害リスクは?(随時更新)

-

“まるで津波” ふるさとが川に沈んだ 熊本の豪雨被害

2020年7月。記録的な豪雨による川の氾濫で大きな被害を受けた熊本県球磨...

-

多摩川沿い なぜ“浸水エリア”に新築が… 徹底分析しました

2019年台風19号(東日本台風)で浸水被害が相次いだ多摩川沿いの東京と...

-

線状降水帯とは?顕著な大雨に関する情報が出たらどうする?

NHK防災これだけは。気象庁が発表する「顕著な大雨に関する情報」。「線状降水帯」が発生するなど、災害の危険性が急激に高まっていることを示す情報です。情報の意味は?この情報が出たらどう行動し身を守るべきか、まとめました。

-

記録的短時間大雨情報とは? どう身を守る?

NHK防災これだけは。気象庁が発表する「記録的短時間大雨情報」。災害との関係が深い情報です。情報の意味と、どう行動すればよいのか、まとめました。

-

水害の過去を知る そしてハザードマップで確認を

大雨や豪雨、台風の被害。河川の氾濫、土石流などの土砂災害、浸水、高潮、都市型水害…水害の歴史を知ることは未来の命を守ることにつながります。