気象庁は予算が少ない? “コーヒー予算” その実態は

東京・虎ノ門のオフィス街に移転した気象庁。真新しい庁舎の裏で、その台所事情は“コーヒー予算”とたとえられている。厳しさを自嘲しつつ、一種の誇りのようなものでもある。暮らしに密接に関わる省庁に何が起きているのか。(社会部記者 老久保勇太 若林勇希)

2020年放送の気象庁予算ニュースに関連する記事です

目次

気象庁 ビル街へ

「前のほうが開放的だったな…」

新庁舎への喜びより先に、かつての庁舎を懐かしむ言葉を口にする幹部も少なくない。

前回の東京オリンピックが開かれた1964年(昭和39年)に完成した大手町の旧庁舎は、皇居にも面し、都心部にありながらどこか落ち着いた雰囲気がある。引っ越し先は港区虎ノ門のオフィス街。50階を超えるような超高層ビルが林立している。

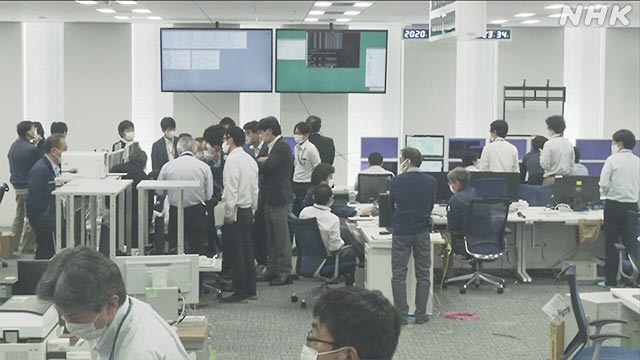

地上14階建てのビルの5階では地震や火山の監視にあたる職員が立ち上がって集まっていた。

「配信装置 接続切り替えが発生しました」

コンピューターの自動音声が鳴り響く中、モニターに地震波形が映し出されていく。固唾を飲んで見守っていた職員は、ほっとした表情を浮かべた。気象庁には、地震、火山、そして気象と24時間365日データを見続け、情報を発信する部屋がある。

“現業”(げんぎょう)と呼ばれる業務だ。

新型コロナウイルスの感染拡大以降は、この部屋に幹部ですら立ち入りが厳しく制限されるほど。絶対止めてはならないこの“現業”の切り替え作業を伴う点で、気象庁の引っ越しは他の省庁などと大きく異なる。

さらに、この移転は地権者との交渉が難航するなどして、予定より7年も遅れたのである。担当者のプレッシャーは、察するにあまりある。

旧庁舎での最後の会見で、関田康雄長官は「新しい庁舎はいろいろな意味で今の庁舎より使い勝手がよくなる。今まで以上にパフォーマンスを上げて、国民の期待に応えられるようにしていく必要がある」と抱負を述べた。

ひっそり消えた看板「パフォーマンスを上げる」という気象庁

時をほぼ同じくして、10月に手を着けたのが組織の大幅な再編だ。

気象情報に関する部門を“大気海洋部”に集約し、気象の監視や防災情報の発信を強化。そして、技術開発を進める部門を“情報基盤部”に集約し、予測の精度向上を推し進めていくという。

今回の再編で明確になったのが、“防災”重視の姿勢だ。長官につぐナンバー2に、その名も“気象防災監”を新設。災害時、首相官邸や他の省庁の幹部などとのハイレベルでの調整を担い、意思決定をより迅速にする目的がある。

その裏で、地震火山部の中でひっそりと看板を下ろした課もある。

“地震予知情報課”だ。

ルーツは1978年(昭和53年)に発足した“地震予知情報室”。

地震予知への期待や関心が高まる中、唯一予知が可能とされた東海地震の前兆をとらえ、情報を発表するという目的で作られた。

しかし、東日本大震災を受けて議論された結果、3年前に国は「確度の高い地震予測はできない」と結論づけた。今回の組織再編を機に、40年以上続いた“地震予知”の名前が気象庁から消えた。

時代の流れとともに組織のありようを変えてきた気象庁がたどり着いたのが“防災”だ。

「『逃げろ』なんて言ってはいけない時代だった」

しかし、かつては「防災対応を促すのは気象庁の仕事ではない」というのが前提だったという。今回、OBや幹部に話を聞いていくと、2000年ごろから防災に軸足を置いていった状況が浮かび上がった。

全国の予報官を束ねる主任予報官を1996年(平成8年)以降、6年間にわたってつとめた市澤成介さんは、1998年(平成10年)に新潟や福島、高知など各地で相次いだ豪雨災害が一つのきっかけだと証言する。

今でいう特別警報級の豪雨の際「情報が伝わらなかった」などと批判が相次いだことを受け、市澤さんは各気象台の情報文を分析、「見出しが長すぎる」「数字の羅列ではなく、理解してもらうよう工夫を」など、厳しい注文を出していた。

市澤成介さん

「それまでは予報技術を磨くことに命をかけていました。単に予報するだけではすまないという予報官のあり方を考えるうえでは、あのとき(平成10年の災害)が潮目だったと思います。予報技術でカバーできない部分を、“伝え方”でフォローしたいという思いで、現場の予報官に呼びかけていました」

その“伝え方”をめぐって迷った経験を語ったのが、2012年(平成24年)から2年間主任予報官をつとめた内田裕之さんだ。

外出を控えるよう呼びかけるか、大いに迷ったという。

内田裕之さん

「着任初日、急速に発達する低気圧への呼びかけで会見をした際、『暴風への警戒はどうしたら良いか?』と質問され『不要不急の外出は控えてください』と言いました。今でこそ会見で耳にしますが、当時は行動指南になると、かなり迷ったのを覚えています。でも、鉄道の運休や企業の終業繰り上げなど、むしろ影響が広がっていくことに驚きました」

“コーヒー1杯で天気予報”

災害の激化や社会のニーズにあわせるように“防災官庁”の役割をしだいに強めてきた気象庁。現業の場でも紙と鉛筆の時代から、データの時代へと急速に変化を遂げてきた。

しかし、そのデータの時代にネックとなっているのが予算だ。

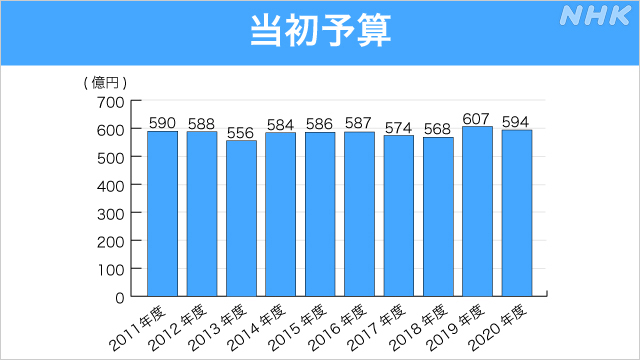

気象庁の年間予算は600億円前後、国全体の予算の0.1%程度だ。単純に日本の人口で割ると…国民1人あたり500円弱。喫茶店で飲むコーヒー1杯の値段とほぼ同じ。

「年にコーヒー1杯の料金で毎日天気予報を出している」

“コーヒー予算”は日々の業務のわりには予算が少ないと、自嘲気味に使われてきたことばだ。

OBの市澤成介さんによると、これまで“コーヒー予算”の中でなんとかやってこられたのは、多くの職員の努力によるところが大きかったという。自らも手書きだった天気図を解析できるようにするソフトも開発したと話す。

ほとんどが理系の技術者集団でもある気象庁には、業務に関わるソフトを当たり前のように開発してしまう職員も多いのだ。他省庁のように外注すれば数億円かかるようなシステムを自作できるー“コーヒー予算”は誇りの裏返しなのかもしれない。

“ペットボトル予算”?

一方で、「お金が無くてもできる」という流れになっていった可能性もある。

人件費を除くと、この5年間の平均は227億円。国民1人あたり180円ほど。人以外に投資できる金額は“コーヒー予算”どころか“ペットボトル予算”とも呼ぶべき規模だ。

さらに今、その予算を圧迫しているものがある。機器の維持管理などに関する“維持費”だ。

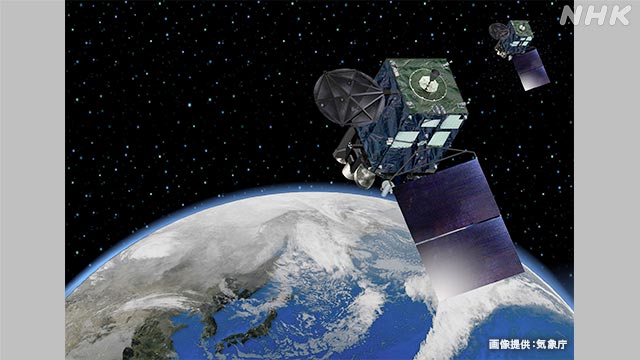

この維持費が近年急増している主な原因は、業務に欠かせなくなっている、気象衛星“ひまわり”とスーパーコンピューターである。

2017年度(平成29年度)以降、維持費の増加が目立つようになるが、これは最新のひまわり8号と9号の運用に関する経費が毎年およそ20億円上乗せされるようになったのが大きい。

1978年(昭和53年)の初号機以降、ひまわりは代々、科学技術庁(当時)や国土交通省航空局との相乗りで費用を分担してきた。しかし、8・9号からは気象庁単独の事業となり、維持費をすべて気象庁が持たなければならなくなったのだ。

また、最新鋭のスーパーコンピューターも導入されたばかりだ。1959年(昭和34年)の初代機と比べると、計算速度は実に1兆倍にもなる。消費電力をはじめとするコストも増大している。さらに、ひまわりもスパコンも、数年以内に最新の後継機の導入が検討されている。

データの時代、機能の向上は当然必要だが、予算をどう確保していくのか。

「挑戦できる余裕 無くなりつつ」

現状について関田長官は、「必要な経費は確保している」と繰り返し強調する。

しかし、現役の幹部の1人はこう話す。

「必要な維持費が増えていく中で、全体の予算が増えるかというとそんなことはない。職員の超人的な努力で何とかしているのが現状で、新しいことに挑戦できる余裕が無くなってきている」

ついに船まで…

そのことばが現実になりつつあることを表す事態も起きている。

気象庁の観測船「凌風丸」。1937年(昭和12年)の初代から実に80年以上、海洋での観測を続けてきた。3代目となる現在の船体は老朽化が進み、去年、4年がかりで新しい船を建造する計画をたてた。

しかし、財務省からは「全体の予算でまかなえるようにやりくりを」と伝えられ、結局、今年度の建造は見送られた。

線状降水帯の予測技術の向上に向けて、海上から水蒸気を観測できるのか、取り組みも進んでいる最中だ。長年の貢献者であっても順風満帆に予算を獲得できない時代となっている。

“みずから稼ぐ”異例の施策も…

このような背景をふまえると、反論や懸念もある中で、ウェブサイトの広告掲載に踏み切ったのもわからなくはない。

年間のPV(ページビュー)はおよそ79億。来年度は、運営費2億4000万円すべてを“みずから稼ぐ”この広告収入でまかなおうという計画だった。

しかし、9月に民間の広告を掲載すると、直後に不適切な広告が見つかり、掲載はわずか1日で中止となった。

国の省庁としては異例の取り組みで、特に国民の命に関わる防災情報を扱っているだけに「国の予算でまかなうべきだ」とか、「情報が見にくくならないか」、「運用型広告にはリスクがある」などと懸念や批判もあった。にもかかわらず「不適切な広告は載らないようにする」と再三回答し、実施に踏み切ったことは、対応が甘かったと言わざるを得ない。

気象庁は再発防止策を整えたうえで再開するとしているが、休止から2か月以上がたっても広告枠は空白のままだ。

「伝えたいことは何か 考え続けて」

防災へのシフトと、簡単には変えられない“コーヒー予算”の枠組みの中で、気象庁は、変革を模索し始めている。

民間企業や大学などと技術開発で連携を進めようという構想だ。将来的にAIやビッグデータなどの成果を活用するうえで、民間の資金や技術は必要不可欠だと判断したのだ。これまでほぼ自前の機器やシステムで情報を出してきた気象庁としては、大きな変革にむけて踏み出したといえる。

一方でOBからは、これまでの変化で起きた課題を、いったん立ち止まって、振り返るべきではという指摘も出ている。

市澤成介さん

「いま特別警報などの文面をみると、フォーマットができて、そこから逸脱しない風潮ができてしまってはいないかと思う。思考停止のような状態で、むしろ以前に逆戻りしてしまったように感じる。積極的に避難を呼びかけることも重要だが、そもそも伝えたいことは何か、職員みずから考え続けてほしい」

村中明さん(2008年~10年 主任予報官)

「いろいろなプロダクト(防災情報)を作ってきたが、使ってもらう説明が下手だと思う。情報を作っても、どう使うんだということを議論しなければ。形や仕組みは大事だが、それを動かすのは人」

虎ノ門は1875年(明治8年)、気象庁の前身にあたる東京気象台が観測業務を始めた地でもある。いわば、140年ぶりの帰郷とも言える。

暮らしに最も身近な省庁の1つである気象庁が、新たな地でどう歩むのか、取材を続けていきたい。

- 社会部記者

- 老久保 勇太

- 社会部記者

- 若林 勇希

あわせて読みたい

-

透明なマスク 気象庁の記者会見 着用の理由を探ってみると…

気象庁が緊急に開く記者会見で担当者が着用している、口の周りが透明な少し不思議なマスク。なぜ、このマスクを着用するのか?その背景を取材しました。

-

3.11伝えた気象庁職員 ~病室から見えた桜~

東日本大震災の発生時、情報を伝える気象庁では何が起きていたのか。“寡黙で一匹狼”同僚にそう表現された気象庁職員がいた。彼が「伝えた」、そして「伝えられなかった」3月11日とは…。

-

“危険と分かって近づいたのか” 雲仙普賢岳 火砕流災害の教訓

43人が犠牲になった雲仙普賢岳の大規模な火砕流災害。なぜ被害は起きたのか。マスコミ・報道関係者は。見えてきたのは、いまも突きつけられている課題でした。

-

“あれこれ情報出すのはやめて” 気象庁検討会で何が

気象庁の予想を超えた熊本などの豪雨。その後、気象庁が出したのは“新たな情報”を作ること。しかし、専門家は反発。何があったのか?顕著な大雨に関する情報運用をめぐる議論の裏側。

-

トンガ 大規模噴火と津波 何が起きたのかに迫る

トンガの海底火山の大規模噴火。どんな噴火だったか?なぜ日本に津波が来たのか?その謎に迫ります。

-

19歳 津波を見ていない語り部

「私が語り部をしていいんでしょうか」どこか自信がなさそうに、そう語った19歳の女性。彼女は不安でした。未曾有の東日本大震災を語る“資格”が自分にあるのかと。