「ドミノ倒しのように…」巨大地震で日本経済を襲う危機 BCPを

「日本の経済全体が、ストップしてしまうかもしれません」

専門家は、南海トラフ地震後の経済シミュレーションの結果から、危機感を訴えました。

分析では、地震や津波による経済へのダメージは太平洋側だけでなく、全国に「ドミノ倒し」のように波及します。

そして、日本経済が長期にわたって停滞する「国難」ともされる事態に陥るおそれがあるというのです。

2023年3月NHKスペシャルなどで紹介した内容です

目次

経済被害は220兆円と想定

南海トラフ巨大地震が日本を襲った場合、地震や津波による直接的な被害に加え、深刻になると懸念されているのが、日本経済へのダメージです。

その原因のひとつが、巨大地震によって被害が出る地域にあります。

関東から九州にかけての「太平洋ベルト地帯」と呼ばれる工業地帯が襲われるのです。

自動車などの製造業や鉄鋼業の被害に加え、高速道路や新幹線といった日本の大動脈の寸断も想定され、被害はより深刻になります。

国は、この地震による経済の被害額について、被災地での建物被害を中心に、最悪の場合220兆円に上ると推計しています。東日本大震災の被害額16.9兆円の10倍以上にあたります。

「日本経済全体に影響も」

一方、経済への被害が、さらに深刻になるおそれもあると指摘する専門家がいます。

そのひとりが、兵庫県立大学の井上寛康教授です。スーパーコンピューターの計算で、経済の分析を行っています。

経済の被害は、なぜより深刻になるのでしょうか。

井上教授は、国の経済被害の想定の多くが、地震や津波による直接的な被害を計算していることにとどまっているためだといいます。

一方、工業への直接的な被害がひとたび連鎖すると、その影響は日本経済全体に「まるでドミノ倒しのように」波及するおそれがあると言うのです。

井上教授が巨大地震による日本経済への間接的な影響として重視しているのが、「サプライチェーン」=「製品の供給網」の問題です。

「被災地における建物の損失などの直接的な被害はある意味閉じたものであり、そこから広がっていくものではありません。しかし経済はよく『まわる』という言葉が使われますが、人の体内の『血流』のようにあらゆる企業が無数の『サプライチェーン』で、全国とつながっています。そのため、一度大きなショックがあると『血流』が止まってしまい、日本経済全体が止まることにつながるのです。この間接的な被害は無視できない重大な問題です」

「サプライチェーン」の影響が…

「サプライチェーン」が問題となったケースは、2011年の東日本大震災でも起きています。

ケースのひとつが、半導体メーカーの茨城県にある工場が受けた被害です。数か月にわたって製品を供給できなくなりました。

これによって、自動車業界全体に大きな影響が出たと言います。この工場が、自動車のエンジンの制御には欠かせない「マイコン」を製造し、世界的にも高いシェアを占めていたためです。

この半導体を使用していた国内外の自動車メーカーの生産に、影響が広がったというのです。

経済損失は北海道から沖縄まで

井上教授は、こうした「サプライチェーン」の影響は、南海トラフ地震ではより深刻になると考えています。

そこで、スーパーコンピューター「富岳」を使い、経済被害のシミュレーションを行いました。

分析したのは、企業の生産額です。

100万社の企業情報や500万を超える膨大な取引データ、それに南海トラフ地震の国の被害想定などを使い、被害の「連鎖」を明らかにしようとしました。

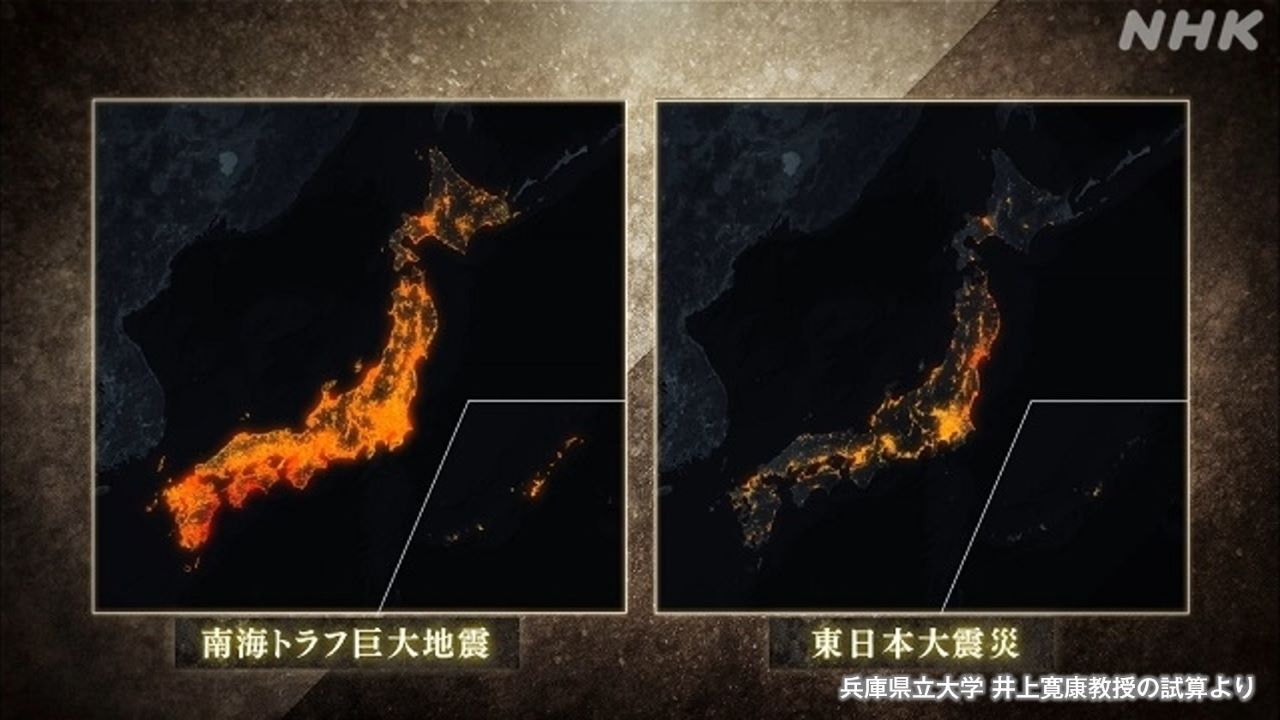

以下が、その結果を表した地図です。左が南海トラフ地震、右が東日本大震災のときの経済被害を表します。

「赤」や「オレンジ」のところは生産額が減少した企業があることを示しています。

東日本大震災では、損失が大きい企業は、東北の太平洋側を中心に、各地の大都市で一部に見られます。

一方、南海トラフ地震では、損失の大きい企業は全国に広がります。北海道から沖縄まで、あらゆる企業に影響が及ぶという結果が出たのです。

井上教授は、南海トラフ地震の被害が「太平洋ベルト地帯」を直撃することなどで、多くの企業が無縁ではいられなくなると分析します。

GDPの損失 1年で134兆円に

井上教授が分析すると、経済被害が深刻になる「最悪のシナリオ」も見えました。

南海トラフ地震が、時間差で2回発生するケースです。

歴史的に南海トラフでは、震源域の東側と西側で、時間差で発生するケースが相次いでいます。

井上教授は、1回目の巨大地震が起きた後、180日後に2回目の巨大地震が起きるケースを仮定し、経済の被害をGDP(国内総生産)に換算して、分析しました。

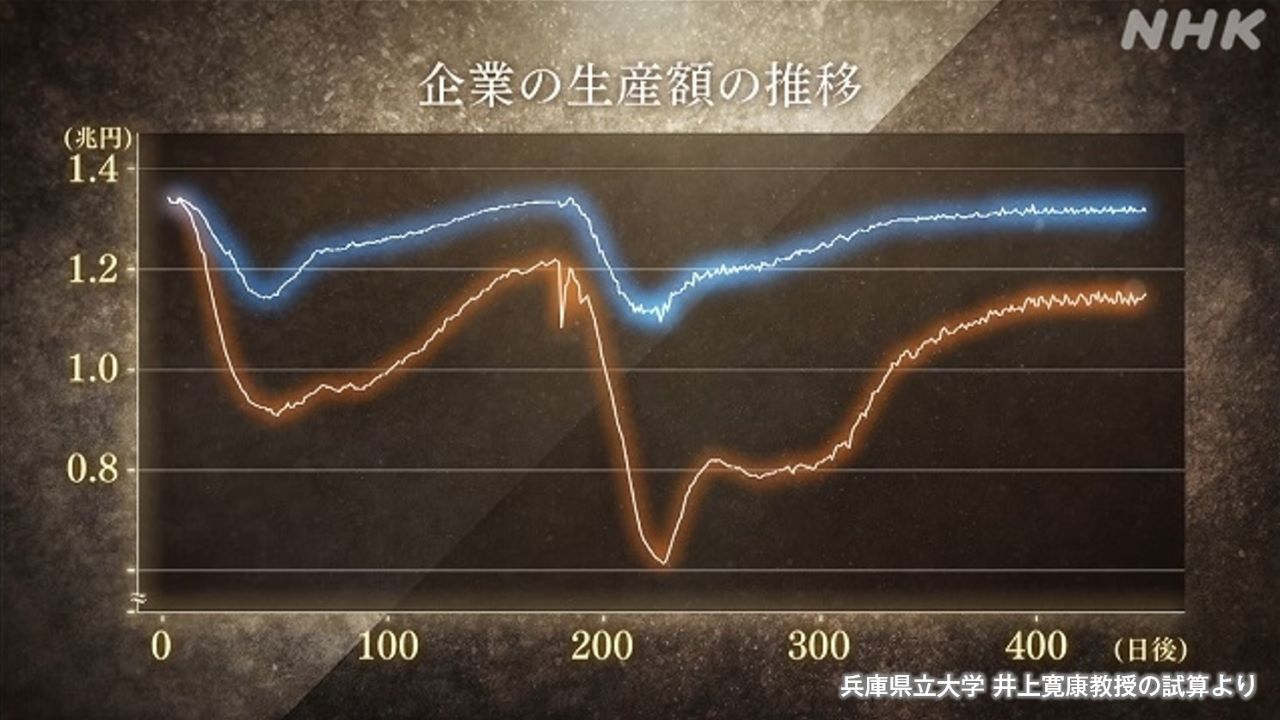

その結果が、以下のグラフです。

最初の地震で落ち込んだ企業の生産額は、時間がたつにつれて回復していきます。

しかし、そこに2度目の地震が起きると生産額はさらに落ち込みます。経済は、元の水準まで回復しなくなるのです。

シミュレーションでは、最初の地震の発生から1年間で失われるGDPの総額は134兆円にのぼりました。

東日本大震災の10倍にあたり、日本の国家予算に匹敵します。

「シミュレーションを行って驚いたのは、日本経済がもしかしたら元の水準まで回復しきらないかもしれないということです。被災地から遠く離れた場所でも、注文した商品が手元に届かないなど私たちの身近な生活にも影響が生じると思います」

対策のカギは「代替先」

それでは、被害を減らすにはどうすればいいのでしょうか。

井上教授が有効な対策として指摘するひとつが、企業の「代替先の確保」です。

企業の材料の仕入れ先など取引先を複数確保することを指します。

井上教授が行ったシミュレーションでは、全国の企業が代替先の確保を徹底した場合、GDPの損失を大きく抑えられるという結果になりました。

オレンジ色が「何も対策をとらなかった場合」、青が「代替先を増やした場合」です。

2度の地震でも、GDPの落ち込みは小さくなり、1年後には元の水準近くにまで回復します。

年間の損失額は、代替先を増やした場合はおよそ35兆円に。最悪のケースの4分の1まで抑えることができるという結果が出たのです。

経済被害を減らすには

深刻になることが想定される、南海トラフ地震の経済被害。

井上教授の今回の試算のほかにも、専門家で作る土木学会は、南海トラフ地震が起きた場合に、道路の寸断や工場の損害などから波及する間接的な影響も含めた経済被害の推計を出しています。この中では、20年間の被害額は1410兆円にのぼるとされています

そして、国民生活の水準を低迷させる「国難」になると警告します。

こうした経済被害に対し、私たちに何ができるのでしょうか。

最後に、井上教授に聞きました。

「南海トラフ地震は避けることはできません。しかし、事前に備えるということは十分可能であり、経済的な被害を軽減するための手立ては確かにあります。たとえ小さな企業1社の対策であっても、その効果は単にその企業だけでなく日本経済全体の底上げにつながります。対策を1つ1つ進めることで、サプライチェーンの破綻を未然に防ぎ、より明るいシナリオを作ることはできるはずです」

社会部 記者 宮原豪一/プロジェクトセンター ディレクター 三木健太郎

あわせて読みたい

-

BCPとは・・・ あなたの企業は?どうやって作る?

地震や水害で企業が被災すると、企業そのものが存続の危機にさらされるだけでなく、地域にも大きな影響がでます。会社でBCP(事業継続計画)がなぜ必要なのか、どうやって策定すればいいのか。詳しく解説。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

「再び闇市が…」首都直下地震で経済はどうなる

「水の値段が5倍になって闇市ができる」戦後の日本の話ではありません。首都直下地震後の経済被害や影響を予測するエコノミストたちの座談会で出てきた「最悪のシナリオ」とは。今のうちにBCPの策定を。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

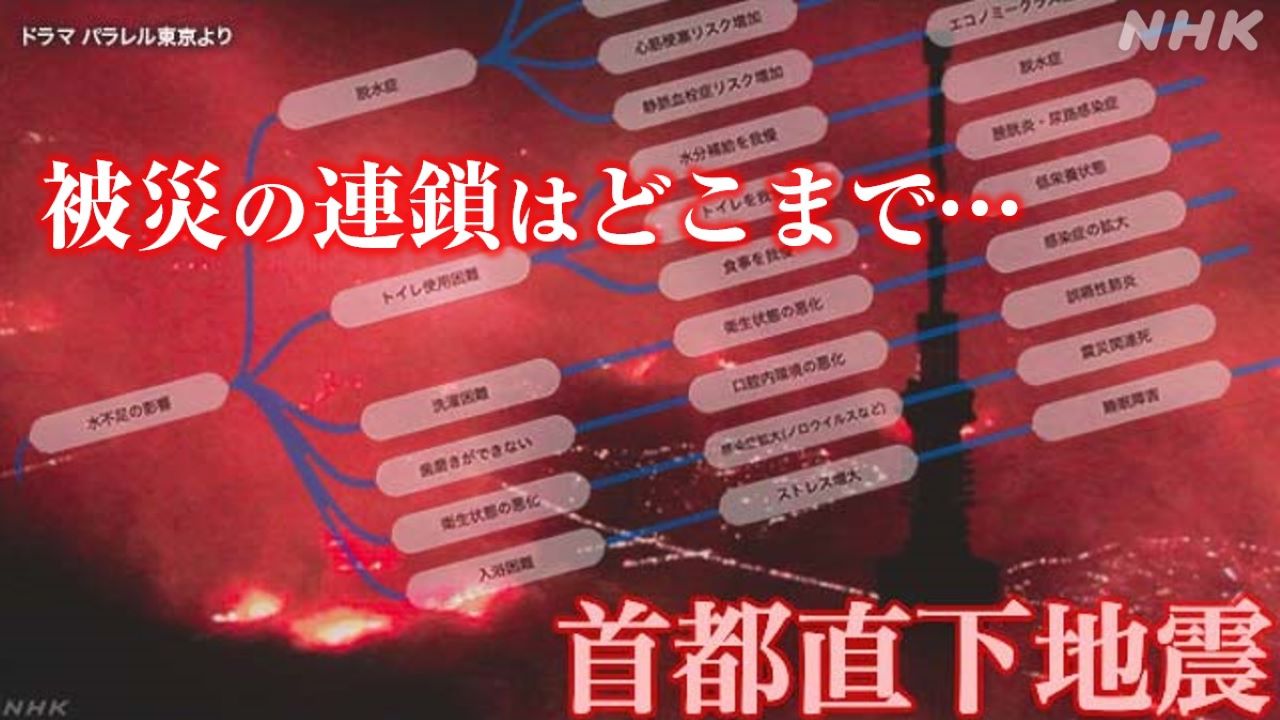

“地獄絵図”「被災ツリー」で見えた首都直下地震3つの危機

首都直下地震後の日本の姿の想定は。ライフライン途絶、未治療死など災害関連死、仮説住宅不足による住宅難民、経済被害や財政破綻による生活困窮、格差拡大、国家の衰退…。被災や被害の連鎖。専門家は「日本の“地獄絵図”に近い」とつぶやいた。