南海トラフ巨大地震 被害想定見直しへ

最悪の場合、死者が32万人を超えると想定されている南海トラフ巨大地震。

被害想定の公表から10年余りがたったことから、見直すことになりました。

見直しの背景や、今後必要とされる対策についてポイントをまとめました。

2023年4月に放送されたニュースの内容です

目次

Q1.なぜいま見直し?

見直しの背景には、当初の被害想定の公表から10年余りがたち、各地で防災対策が大きく進んだ一方、人口減少や高齢化が進み都市部で超高層ビルが相次いで建設されるなど、新たな課題も出てきていることがあります。

2023年4月に行われた初会合には地震や防災の専門家17人が参加し耐震化や避難施設の整備、訓練などの取り組みの進捗のほか、各地で建設が相次ぐ高層ビルや高齢化・過疎化など社会の状況を踏まえて、新たな課題や影響についての議論を進めることを確認しました。

国は2023年度末までに死者を8割、全壊する建物を半分ほどに減らすなどとする「減災目標」を基本計画で定めていて、ワーキンググループなどでの検討結果をもとに2024年春をめどに計画を見直す方針です。

「高齢化や少子化、インフラの老朽化が進んだり、建物が高層化して長周期地震動の対策が出てきたりと、この10年間で社会の状況が変わっている。地震が連動して起きるというシナリオもある中で南海トラフ巨大地震が起きた際に社会をどう維持していくかや今後、何に取り組むべきかなど議論を尽くしていきたい」

また、2024年春までに死者の数を8割減らすなどとした国の「減災目標」について、福和名誉教授は達成は難しいとの見方を示したうえで「津波による被害は相当減っていると感じる。南海トラフ地震は国家の将来に関わる災害でもあり、これをきっかけに課題をあぶり出し、議論することは国にとってプラスになる」と話していました。

Q2.南海トラフの巨大地震とは?

静岡県の駿河湾から九州の日向灘にかけてのプレート境界で発生する地震で、政府の地震調査委員会によると今後30年以内にマグニチュード8から9クラスの巨大地震が発生する確率は「70%から80%」とされています。

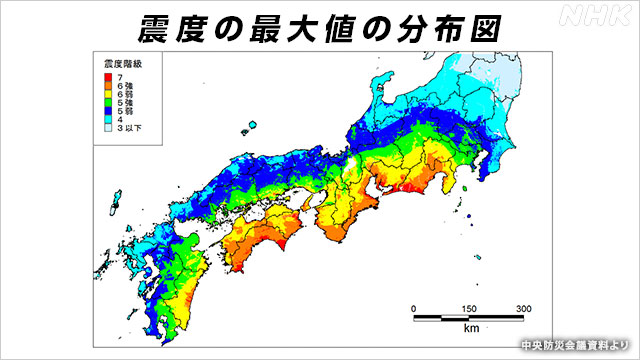

「南海トラフ巨大地震の発生確率」くわしく>>Q3.最大でどのくらいの揺れや津波が?

最大クラスの地震が起きた場合、東日本と西日本の広い範囲が激しい揺れに襲われ、震度6弱以上の激しい揺れは24の府県で想定され、名古屋市の一部や静岡市、和歌山市、徳島市、宮崎市などでは震度7の非常に激しい揺れが想定されています。

また沿岸部では最大で30メートルを超える巨大津波が押し寄せると想定されています。

Q4.現在の被害想定は?

最悪の場合、関東から九州にかけての30都府県で死者が出ると想定されています。

建物の倒壊や津波などによる死者は32万3000人、けが人は62万3000人にのぼるとされます。

さらに揺れや火災、津波などで238万棟余りの建物が全壊したり焼失したりすると推計されています。

避難者の数も最大で950万人にのぼると想定されています。

現在の「南海トラフ巨大地震被害想定」くわしく>>Q5.被害を減らすための対策は?

国は2014年に公表した基本計画の中で、2023年度末までの10年間で死者数をおよそ8割減らし、全壊する建物も半分ほどに減らすという「減災目標」を定めています。

これをもとに沿岸部の自治体などでは地震の揺れや津波への対策を進め、2021年4月時点で防災対策の「推進地域」に指定されている市町村で435基の津波避難タワーが整備されています。

Q6.被害想定見直しのポイントは?

ワーキンググループではこの10年余りで得られた最新の研究成果に加えて、被害が想定されている地域で建設が進む「津波避難タワー」など施設の整備の状況や避難訓練などハード・ソフト両面の対策の効果を新たな被害想定に反映させることにしています。

これに加え、検討するポイントとなるのが「人口減少や高齢化」「増加する超高層ビル」「進むデジタル化」です。

進む人口減少や高齢化

総務省によりますと、日本の人口はこの10年で減少を続けていて65歳以上が占める割合も過去最も高くなっています。

人口の減少率が大きく財政力が弱いことから「過疎地域」に指定されている市町村は2022年4月の時点で885の市町村となり、初めて全国の半数を超えました。

この中には高知県や徳島県、和歌山県など南海トラフ地震で甚大な被害が想定されている地域も多く、自治体からは「財政状況が厳しく十分なハード対策ができない」とか「人口減少と高齢化で住民どうしの助けあいが困難になってきている」などという声があがっています。

増加する超高層ビル対策

一方、大阪や東京などの都市部を中心にタワーマンションや超高層ビルが増加するなど新しい課題も出てきています。

国土交通省によりますと高さ60メートルを超える超高層ビルは全国に数千棟あり、都内では200メートルを超えるオフィスビルの建設も相次いで予定されています。

南海トラフ巨大地震では超高層ビルをゆっくりと大きく揺らす「長周期地震動」が発生して、固定していない家具の転倒によるけが人や、エレベーターの停止、閉じ込めなどが起きるおそれがあり、専門家は超高層ビルの防災対策がさらに重要になっていると指摘しています。

「長周期地震動 最新対策は?」くわしく>>デジタル化の進展への対応

この10年でデジタル技術も大きく進展しました。

防災の分野でも、SNSや衛星画像などで得られたデータから被災の状況を把握する取り組みや、携帯電話の位置情報などから最寄りの避難所をAI=人工知能を使って知らせる実験など、デジタル技術を活用する動きが広がっています。

こうした状況を踏まえ、ワーキンググループでは最新のデジタル技術を取り込んだ防災対策についても検討する予定です。

「半割れ」への対応も

南海トラフ地震をめぐっては、2019年から「南海トラフ地震臨時情報」という新しい防災情報の運用も始まっています。

巨大地震の発生の可能性がふだんと比べ高まったと評価された場合に国が発表するもので、南海トラフの震源域の東側と西側が時間を空けてずれ動く「半割れ」ケースなどが想定されています。

最初の地震のあと、2回目に備えるため被災地の支援や復旧が大きく遅れるおそれもあり、この情報が出されたことを見すえた対策も検討される見通しです。

「南海トラフ地震 半割れとは?」くわしく>>「南海トラフ地震臨時情報とは?」くわしく>>

社会部災害担当 徳田 隼一・宮原 豪一

あわせて読みたい

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

揺れが止まらない… 高層ビル・タワマンを襲う「長周期地震動」

東京・名古屋・大阪などの大都市で増え続ける超高層ビルとタワーマンション。地震の際、脅威となるのが「長周期地震動」。東日本大震災でも発生した。南海トラフ巨大地震では、最大の揺れ幅6メートル、10分以上続くという想定も。被害を防ぐための対策は?

-

南海トラフ巨大地震 消防は被災地にたどり着けるのか

南海トラフ巨大地震で被災地に助けは来るのか?緊急消防援助隊の過去最大規模の訓練を密着取材。戦略と課題を探りました。

-

「ドミノ倒しのように…」巨大地震で日本経済を襲う危機 BCPを

南海トラフ巨大地震が発生した後の経済損失を専門家が詳細にシミュレーション。経済ダメージは太平洋側だけでなく全国に波及する結果に。今やっておく必要のある対策・BCPは?。

-

「仮設住宅」に入れない? 巨大地震で家を失ったら…

南海トラフ巨大地震で仮設住宅が深刻な不足に陥る可能性があることが専門家の研究で明らかに。住まいを失い慣れ親しんだ土地を離れ、知らない土地に移り住む「疎開」が全国規模で起きる可能性も。備えや対策は?

-

“ヒーローは助けに来ない” 南海トラフ地震 医師からの警告

南海トラフ巨大地震が起きたとき、被災地で医師不足が深刻になる…。私たちの命を救う病院は医療はどうなるのか、トリアージは。私たちが備えておくことは。医師たちの警告。