被災地の若者は今 東日本大震災12年“現役世代”アンケート

東日本大震災と東京電力福島第一原発の事故の発生から12年。 被災地に住む若い世代は今、何を思っているのでしょうか。 その素朴な疑問から、岩手・宮城・福島の被災地で“現役世代”の中核を担う20代から50代の1000人にアンケートを行いました。 そこで浮かび上がったのは、自分の住む土地への、複雑な思いです。 そして、「被災地」とくくられがちな3つの県の復興の違いも見えてきました。

2023年3月放送されたニュースの内容です

目次

“現役世代”アンケート

アンケートの対象は岩手・宮城・福島の沿岸と原発事故による避難指示が出された地域に住む、20代から50代の人たちです。

2月2日から7日にかけて、インターネットの調査会社に登録している1000人から回答を得ました。

回答者の平均年齢は45歳でした。

今の街、住み続けたいですか?

震災から12年となる中、復興工事で街は大きく変わりました。

今、暮らす人たちにとって魅力的な街になったのでしょうか。

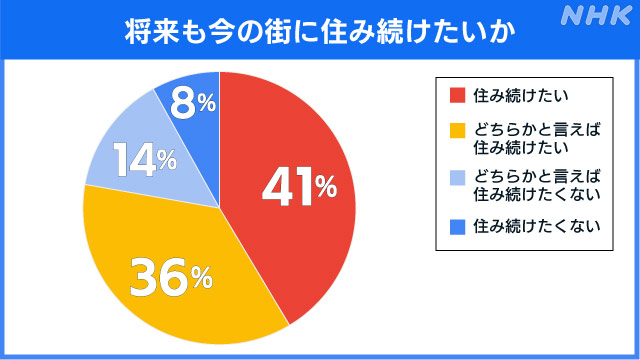

将来にわたって、住み続けたいか聞きました。

将来も今の町に住み続けたいか。 ・住み続けたい 41% ・どちらかと言えば住み続けたい 36% ・どちらかと言えば住み続けたくない 14% ・住み続けたくない 8%

およそ8割の人が「住み続けたい」「どちらかと言えば住み続けたい」と回答しました。

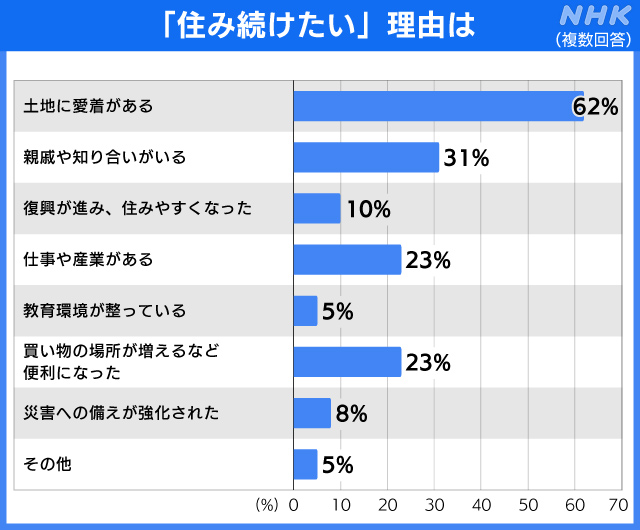

その理由を聞きました。

「住み続けたい」理由は ・土地に愛着があるから 62% ・親戚や知り合いがいるから 31% ・復興が進み、住みやすくなったから 10% ・仕事や産業があるから 23% ・教育環境が整っているから 5% ・買い物の場所が増えるなど便利になったから 23% ・災害への備えが強化されたから 8% ・その他 5%

震災後 深刻な人口減少も

住み続けたいと回答した人が多い一方、被災地では人口減少が進んでいます。

人口は、2010年から2022年までの間に岩手県と福島県では10%、宮城県では3%減っています。(総務省調査)

全国の人口減少の率は1%。それを大きく上回っていることが分かります。

さらに沿岸部では、宮城県女川町で40%、岩手県大槌町で31%、福島県富岡町で24%の減少と、深刻な状態になっていました。

見えてきた3県の違い

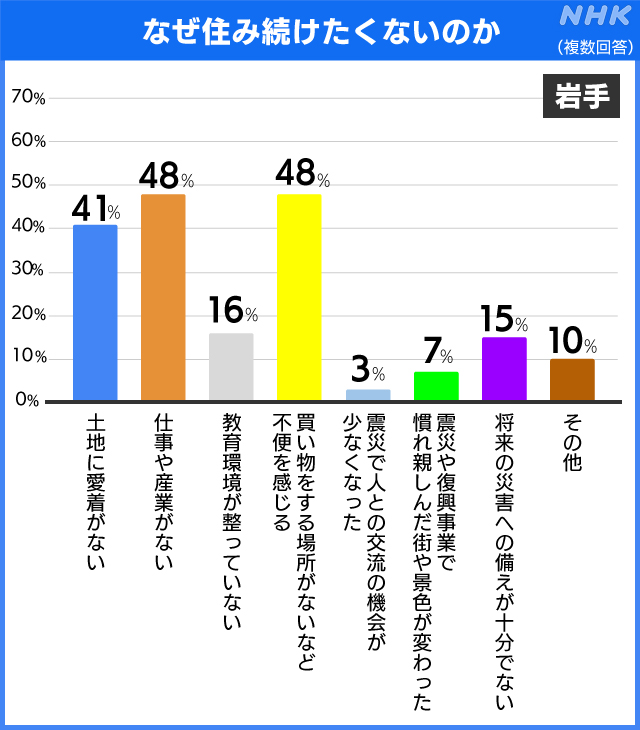

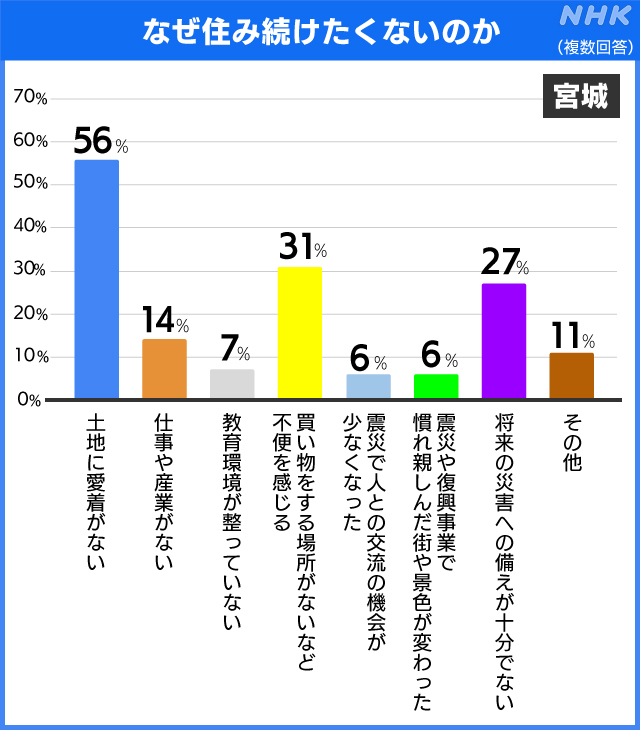

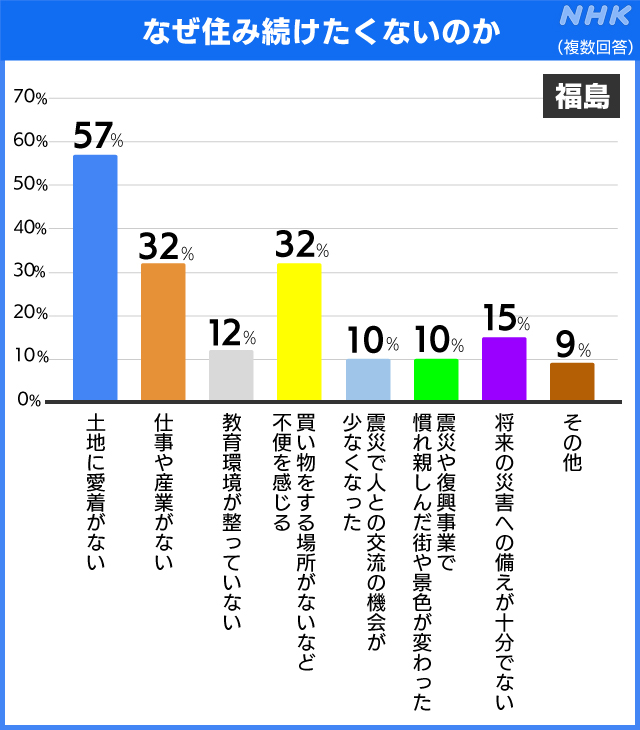

「住み続けたくない」「どちらかと言えば住み続けたくない」と回答した人にも理由を聞きました。

目を引いたのは、岩手、宮城、福島の県別で見たときの違いです。

宮城、福島では「土地に愛着がないから」を選んだ人が最も多く、5割を超えていました。

一方、岩手では「仕事や産業がないから」「買い物をする場所がないなど不便を感じるから」が最も多く、およそ5割でした。

若い世代に何が足りない?

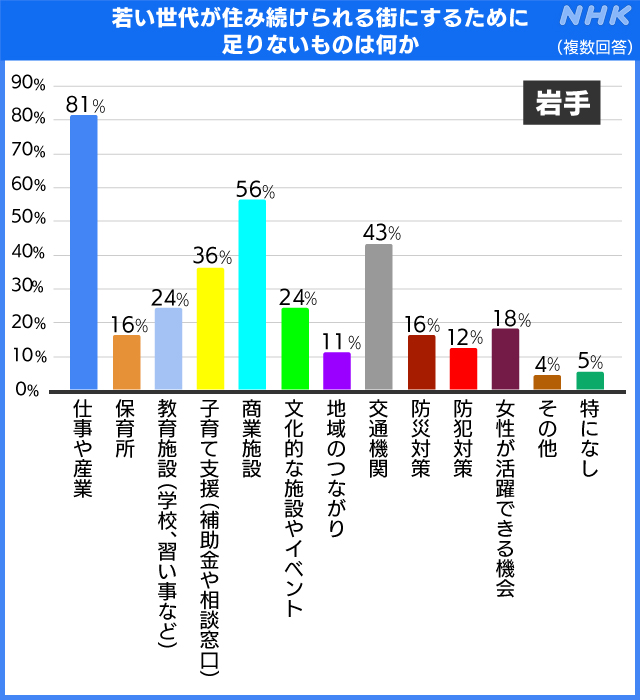

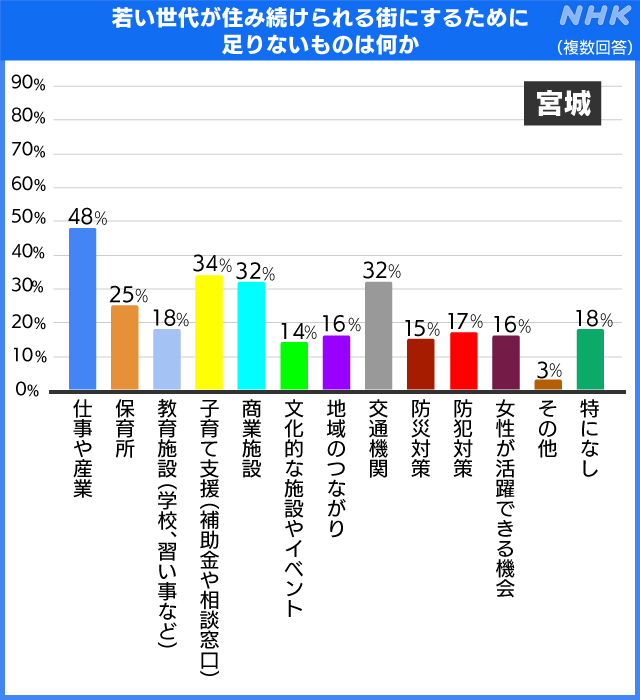

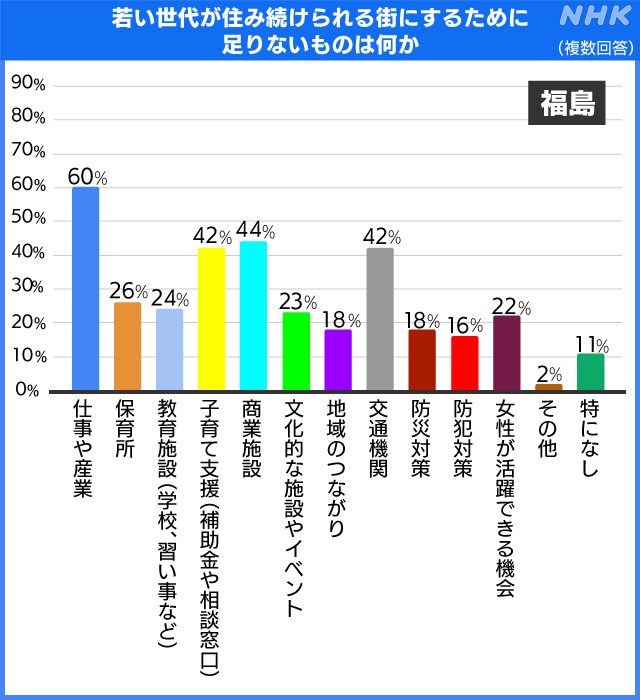

街に足りないものを聞いた項目でも、特徴が見られました。

岩手では「仕事や産業」と答えた人は81%で宮城の48%、福島の60%を大きく上回っています。

次に「商業施設」は56%で、宮城の32%、福島の44%よりも高い結果となりました。

自由記述に記された声です。

「復興は進んでいるが、仕事も人口も震災前に比べ激減した。地域に定着するには安定した仕事、収入が大事。支援に頼らず自立して収入を得る方法を勉強する」

(岩手県 48歳 男性)

「地域の方々は、頑張っていると思うが自治体が国、県の援助がなければ具体的な対策をしているように感じない」

(岩手県 53歳 男性)

「あまり悲観的にならずに新たな街づくりができていったと前向きにとらえるべきだと思う」

(宮城県46歳 男性)

「福島原発事故の影響で、関東から西側、中部、関西、中国地方の方は、まだ放射能汚染を心配している人が多いので、実際に福島に来てもらう事ができれば、復興していて昔のように戻ってる地域も多いので、心配ないと分かってもらえると思う」

(福島県 49歳 男性)

「市の医療体制が悪すぎて、その点は住み続けるのに不安」

(福島県 50歳 女性)

若い世代の心理 専門家は

この結果について、社会心理学が専門の兵庫県立大学の木村玲欧教授が分析しました。

木村教授には、震災の発生直後から毎年、NHKのアンケートの分析を依頼しています。

「震災の復旧復興の中ではこれまで、人が継続的に生活できる街にするべく復興が進んできたが、次のステージに入ってきていると感じています。住み続けるのであれば、そこにメリットがあったり住みたいと思う何かが整備されたりして、なんらかの魅力がないと元のように人が住める居住空間を作るだけでは人が戻ってこない状況にある。土地に愛着がある一方、仕事がなければお金が稼げないので、その土地ならではの魅力を作っていかなければならない」

記憶の風化を感じますか?

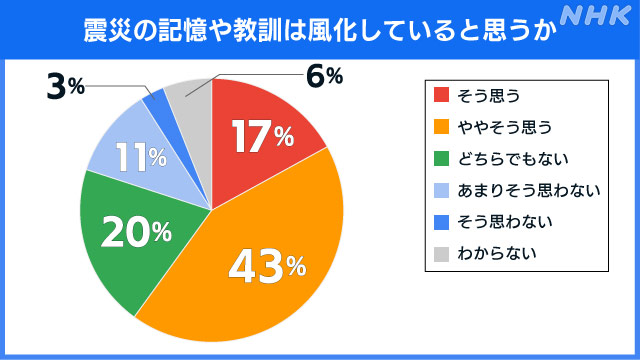

次に、震災の記憶や教訓の風化を、どのように考えているのか聞きました。

震災の記憶や教訓は風化していると思うか ・そう思う 17% ・ややそう思う 43% ・どちらでもない 20% ・あまりそう思わない 11% ・そう思わない 3% ・わからない 6%。

半数を超える6割の人が、風化を感じているようです。

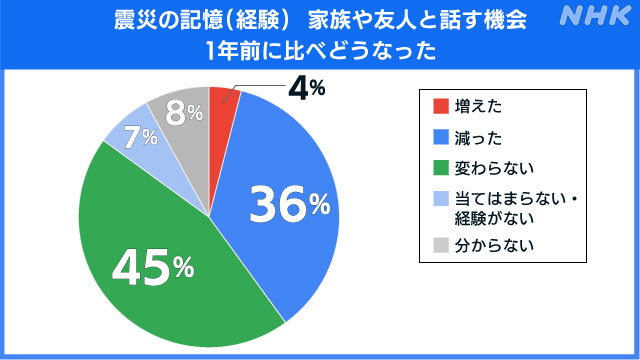

1年前に比べ東日本大震災のことを家族や友人と話す機会がどうなったのか、聞きました。

震災の記憶を話す機会 1年前に比べて ・増えた 4% ・減った 36% ・変わらない 45% ・当てはまらない・経験がない 7% ・分からない 8%

変わらないが45%と最も多かった一方、減ったと答えた人も36%にのぼっています。

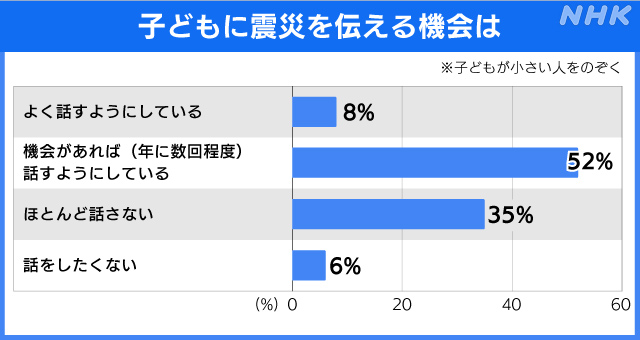

子どもに話しますか?

震災から時間が経過する中、被災地でも震災の記憶や経験のない子どもが増えています。

未成年の子どもがいる人に震災のことを伝える機会があるか聞きました。

子供に震災を伝える機会は ・よく話すようにしている 8% ・機会があれば(年に数回程度)話すようにしている 52% ・ほとんど話さない 35% ・話をしたくない 6% ※子どもが小さい人をのぞく

「よく話すようにしている」が8%にとどまった一方、「ほとんど話さない」は35%でした。

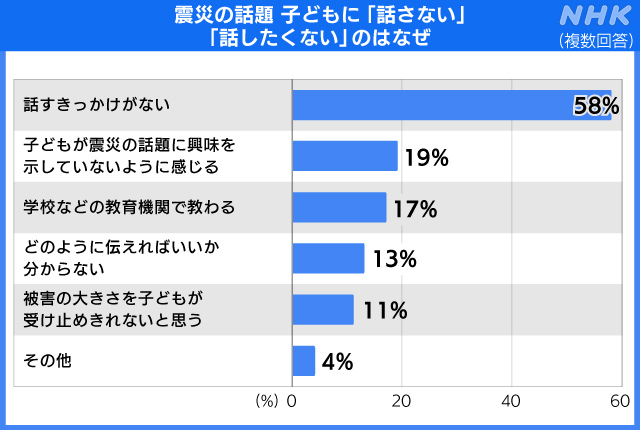

「ほとんど話さない」「話をしたくない」と答えた人に理由を尋ねました。

震災の話題 子供に「話さない」のはなぜ ・話すきっかけがない 58% ・子どもが震災の話題に興味を示していないように感じる 19% ・学校などの教育機関で教わるから 17% ・どのように伝えればいいか分からない 13% ・被害の大きさを子どもが受けとめきれないと思う 11% ・その他4%

子どもに伝える 大事な手段は?

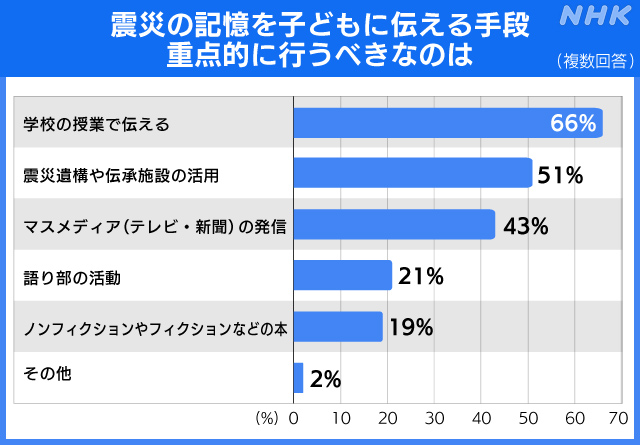

子どもたちに震災の記憶を伝えるために、重点的に行うべき手段も聞きました。

震災の記憶を子供に伝える手段は? ・学校の授業で伝える 66% ・震災遺構や伝承施設の活用 51% ・マスメディア(テレビ・新聞)の発信 43% ・語り部の活動 21% ・ノンフィクションなどの本 19% ・その他 2%

自由記述に記された声です。

「風化させないよう、語り継いでいく事は大事ですが、実際は忘れていくものだと思います。この先また震災は起きるはずなので、家族でその時どういう行動をとるか、普段から話をするようにする事が大事かなと思う」

(岩手県 49歳 女性)

「もっとマスメディアが取り上げて風化しないようにしてほしい」

(岩手県 59歳 男性)

「風化するのは良くないので学校などの教育機関で永続的に伝えていってほしいです」

(宮城県 43歳 女性)

「早めの避難がとても大事だとわかったのに、近年は大きな地震がきても震災ほどじゃないからと逃げない冷静すぎる人が多すぎると思います。日々もっと考える人が増えるべきです」

(宮城県 32歳 女性)

「原発事故が危ぶまれた時に、街から人が避難して居なくなった。あの経験は本当に記憶から抜けないです。あの時の事を年々思い出す機会が少なくなっている事は時が流れて風化してしまったからなのかと。でも、忘れてはいけない、風化してはならない」

(福島県 52歳 女性)

「風化させてはいけない出来事だと思う。当時のことは今も忘れられない。たまに津波の夢をみる、地震の夢はかなり頻繁に見る。他人事と思ってはいけないしこれからを生きる人たちの胸にも刻んでほしい」

(福島県 31歳 女性)

子どもが災害に備えるために

アンケートを監修した木村教授は、風化が進むことは悪いことだけではなく、人々が日々の生活に戻ったことも意味するといいます。

その上で、子どもへの教育は続けていくことが大事だと指摘します。

「家庭によって教育方針は違ってくると思いますが、これまでの教訓を元に次の災害に備え、子どもたちがいかに自分の命を守るために避難ができるかが被災地で生きる子どもたちが抱えている課題です。学校教育の現場や伝承施設、メディアなどがそれぞれ役割を持ちながら、子どもたちに学び続けてもらう努力が必要だと思います」

避難所で何が大変でしたか?

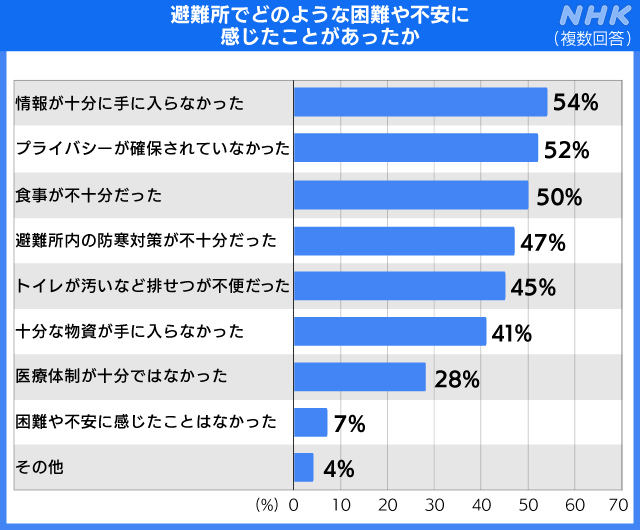

今回のアンケートでは、多くの人が避難した避難所での課題についても聞きました。

1000人の中で、避難した人は3分の1の334人でした。

避難生活で大変だったことは、どんなことがあったのでしょうか。

避難所にどんな困難や不安が? ・情報が十分に手に入らなかった 54%・プライバシーが確保されていなかった 52% ・食事が不十分だった 50% ・避難所内の防寒対策が不十分だった 47% ・トイレが汚いなど排泄が不便だった 45% ・十分な物資が手に入らなかった 41% ・医療体制が十分ではなかった 28% ・困難や不安に感じたことはなかった 7% ・その他 4%

女性の多くが困っていた

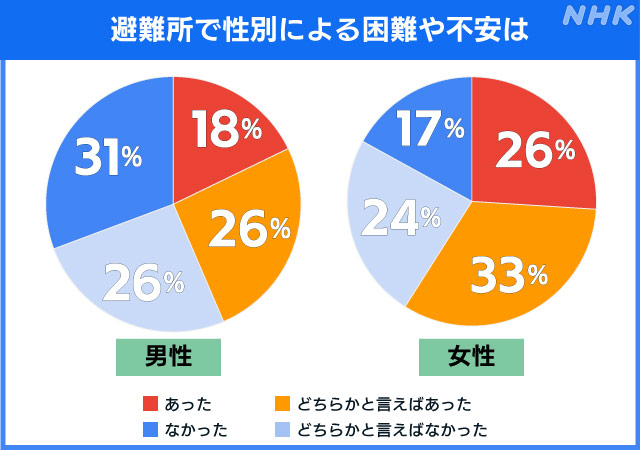

さらに、性別によって困難があったか聞いてみました。

避難所で性別による困難や不安は

(男性) ・あった 18% ・どちらかと言えばあった 26% ・どちらかと言えばなかった 26% ・なかった 31%

(女性) ・あった 26% ・どちらかと言えばあった 33% ・どちらかと言えばなかった 24% ・なかった 17%

「あった」「どちらかと言えばあった」と答えた人が女性は59%、男性は44%で、女性は男性より15ポイント高くなりました。

困難や不安の内容も聞きました。

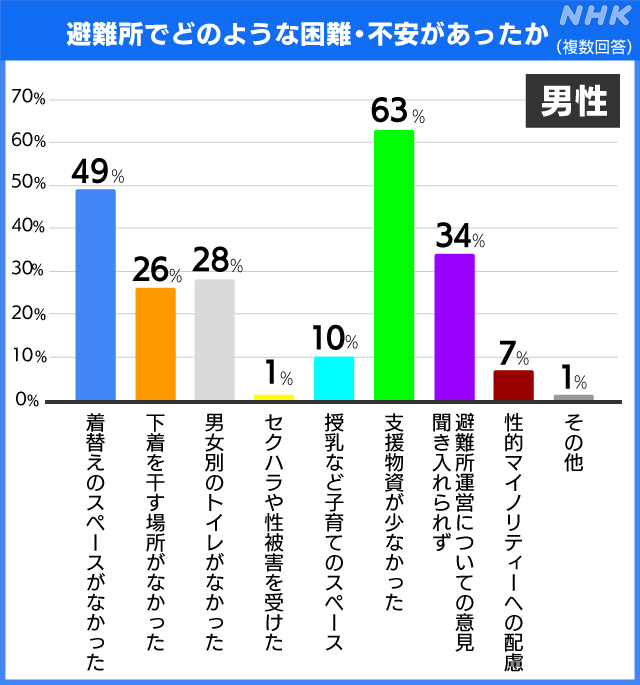

避難所でどんな困難・不安があったか

(女性) ・着替えのスペースが確保されていなかった 63% ・支援物資に必要なものが少なかった 52% ・下着を干す場所がなかった 38% など

(男性) ・支援物資に必要なものが少なかった 63% ・着替えのスペースが確保されていなかった 49% ・避難所運営について意見が聞き入れられなかった 34% など

自由記述に記された声です。

「断水で水が流れないトイレ。生理中はとても気を使った」

(宮城県 44歳 女性)

「車の中で着替えるしかなかったから丸見えでした」

(宮城県 41歳 女性)

「下着を盗まれた。夜の炊き出しで風邪をひいた」

(福島県 45歳 女性)

「子どもが0歳でよく泣いていたので周りがいらだったり迷惑がられた」

(福島県 48歳 女性)

「障がいのある子どものおむつ交換の場がなく人前で交換せざるをえなかった」

(宮城県 54歳 女性)

この結果について、防災とジェンダーに詳しい静岡大学の池田恵子教授に分析を依頼しました。

「当時の避難生活が女性にとって特に過酷だったということを表していると思います。一方で、東日本大震災のあと、国が避難所の運営などで女性の意見を聞くよう求めるガイドラインを作るなど、12年前に比べると対策は進んできていると思います。ただ、ガイドラインができても、それが実行されづらいのが現在の課題かなと思います。指針ができてもそれを実行していくのが男性ばかりだと、やはり女性の視点は漏れていきがちになる。女性が地域防災や避難所運営の担い手になることが大事だと思います」

アンケートを終えて

東日本大震災と原発事故から12年。

アンケートの回答やつづられた思いからは、複雑な思いが伝わってきました。

自身が住む街に愛着がある一方で、将来に不安を抱く気持ち。

さらに、風化していく震災の記憶への戸惑いなどです

こうした若い世代の思いを未来を変えていく力としていけるのか、考え続けていかなければならないと感じました。

社会部 勝又千重子/ネットワーク報道部 齋藤恵二郎/仙台局 岩田宗太郎

あわせて読みたい

-

3.11 東日本大震災 “M9.0巨大地震”の衝撃

東日本大震災を起こした国内観測史上最大のマグニチュード9.0の巨大地震。最大震度7の揺れと大津波が各地を襲いました。どのような地震だったのか、メカニズムと当時の被害状況、教訓をまとめました。

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

北海道・三陸沖後発地震注意情報とは 発表される地域と対策は?

千島海溝と日本海溝で巨大地震の可能性がふだんよりも高まったとして発表される「北海道・三陸沖後発地震注意情報」。どんな情報かQ&A方式でまとめました。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

一度は助かった命 震災関連死3786人

一度は助かった命でした。東日本大震災による震災関連死は3700人以上。地震の揺れや津波による直接的な被害から助かったにもかかわらずです。遺族も目にした背景には何があるのか。災害関連死に関する国の仕組みは。

-

19歳 津波を見ていない語り部

「私が語り部をしていいんでしょうか」どこか自信がなさそうに、そう語った19歳の女性。彼女は不安でした。未曾有の東日本大震災を語る“資格”が自分にあるのかと。