大阪に津波が10分で来る?南海トラフ巨大地震の前に知っておいて欲しいこと

大阪は南海トラフ巨大地震で、津波に襲われるリスクがあります。

その津波がいつやってくるのか、ご存じですか?

実は、その「到達時間」について、自治体が呼びかけている内容と気象庁が発表する内容に大きな違いがあるのです。

そのときパニックにならないために、今のうちに知っておいて欲しいことです。

2023年8月の防災関連ニュースで紹介された内容です

目次

大阪に10分後に津波が来る?

ことし5月。

大阪管区気象台がメディアを対象に開いた勉強会で、担当者の発言が注目を集めました。

そして、配布された資料には、仮に13時5分に巨大地震が起きた場合の発表例として、

という記載が。地震からわずか15分後に津波が到達するという内容です。

この説明に参加者からは驚きの声が上がりました。

なぜなら、大阪湾に面した大阪市や堺市などでは、津波が到達するまでの時間を120分前後と周知し、これをもとに避難の呼びかけや検討をしてきた経緯があるからです。

例えば、ことし6月の大阪市西淀川区の広報紙では、次のような問題が出題されました。

①35分、②68分、③116分

正解は③116分でした。

西淀川区は「津波が到達するまでの116分の間に、近くの津波避難ビルなどの高くて頑丈な建物の3階以上に避難して下さい」と呼びかけています。

ほかにも「120分」前後の数字は、いたるところに登場します。

▼大阪市港区「広報みなと」7月号

…「南海トラフ巨大地震発生後114分で港区に津波の第1波が到達します」

▼堺市「津波ハザードマップ」

…「地震発生後、津波が到達するまでの約100分間にJR阪和線を目標に、東の高い所へ徒歩で避難しましょう」

▼大阪市「大阪駅周辺地区 地下空間浸水対策計画」

…「約1時間50分後 大阪市沿岸部に津波到達」

津波到達までの時間を120分前後と周知している自治体と、10~20分としている気象庁。

なぜ、これほど大きな時間差が生まれるのでしょうか。

時間差の原因は

大阪管区気象台で地震情報官を務める雛川博文さんに聞きました。

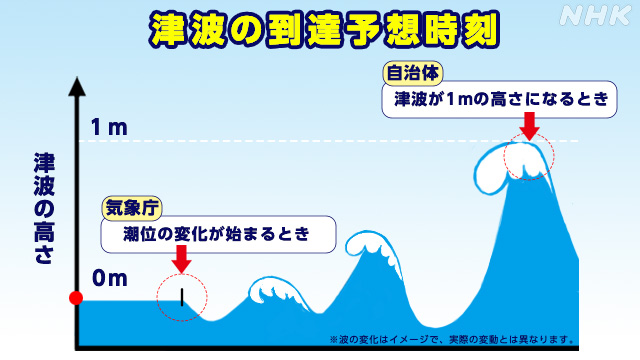

雛川さんは、時間差が生まれる理由は「どの時点を津波の到達と考えるか」に違いがあるからだと説明します。

下の図を見て下さい。

雛川さんによると、気象庁は沿岸部で「潮位の変化が始まる時」を津波の到達と考えて情報を出すということです。

なぜなら、わずかな潮位の変化でも影響を受ける、海の中で作業している人や海岸で遊んでいる人などに避難を促したいからです。

一方、自治体が周知している120分前後という時間は、大阪府が平成25年に公表した津波の想定が根拠になっています。

この中では、沿岸部で「津波が1mの高さになる時」を到達時間としています。

津波は1mを超えると、巻き込まれた人の死亡率が100%になる上、街中にも浸水が広がって大きな被害が出るおそれがあり、目安にしたということです。

呼びかける目的や対象の違いが、大きな時間差に繋がっていました。

雛川 地震情報官

「気象庁が発表する『津波の到達予想時刻』は潮位の変化が始まる時刻です。引き波なのか、押し波なのかは分かりませんが、あくまでも海面が動き始める時刻であって、その場所に最大の津波が来る時刻ではないんです」

巨大地震だからこそ

「それにしても、10~20分は早すぎないか?」と思う人もいるかもしれません。

これについて雛川さんは、巨大地震ゆえの技術的な課題が背景にあると言います。

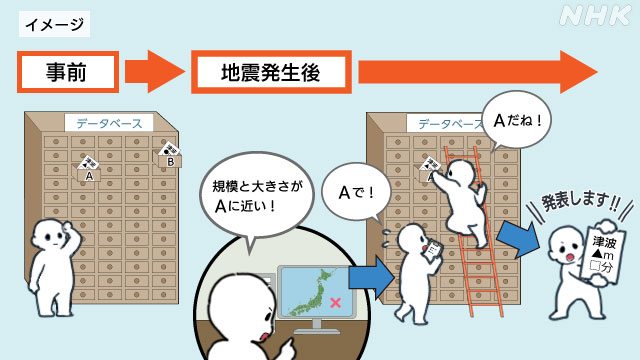

通常、気象庁は、「量的津波予報」と呼ばれる以下のような手法を使って、地震発生から3分を目安に、津波の高さや到達時間を発表しています。

事前に約10万通りの地震をシミュレーション。地震ごとに予想される津波の高さや到達時刻などを計算して、データベースに保存しておく

【2】

実際に地震が起きたら、地震計のデータなどを使って、その位置や規模を推定

【3】

推定した地震と、同じような地震をデータベース内で検索し、保存していた津波の高さや到達予想時刻を発表

しかし、マグニチュード8程度以上の巨大な地震が起きると、3分以内に、その位置や規模を推定できません。つまり、上の【2】の段階でストップしてしまうのです。

このため気象庁は、こうした場合に、一律に、マグニチュード9.1という最悪の事態を想定して情報を発表します。

その場合の震源域は、静岡県から宮崎県にかけての範囲となり、四国や紀伊半島の下にも広がっています。

淡路島のすぐ南も震源域に入るため、発生した津波がわずか10~20分ほどで、大阪にやってくるという結果になるのです。

「巨大地震では、その位置や規模を数分で判断するのは困難です。こうした中で情報を出すには安全サイドに立って、マグニチュード9.1という最悪を想定せざるを得ないのが現状です」

パニック避けるため「社会の常識に」

ここまで読んで頂いた方は、お気づきになったかもしれません。

この2つの津波到達予想時刻の違いは、今に始まった話ではないのです。

大阪府が、南海トラフ巨大地震の津波想定を公表したのは平成25年。

つまり10年前から、2つの津波到達予想時刻は存在していました。

ところが、今回取材すると、多くの自治体の担当者や専門家からは「知らなかった」という声や戸惑いの声が聞こえていきました。

そして、情報を伝える私たちも十分に理解できていませんでした。

住民の避難行動などに詳しい、京都大学防災研究所の矢守克也教授は、このままでは、パニックや混乱が起きる危険性があると指摘しています。

「たとえば、梅田や難波にいる人の多くが、10分から20分で津波がやって来ると誤解したり、誤解した人は一部でもネットなどで情報が広がったりした場合には、パニックや群集事故などが起きることが予想されます」

矢守教授は、どちらの時間にも意味があり、重要な情報なので、それぞれの対策を進める重要性を強調していました。

「10~20分は海中や海に近い場所にいる人に影響が出る津波について、120分は市中に大きな被害が出るような津波について、それぞれ焦点を当てているだけで、2つの矛盾する情報がある訳ではありません。ですから、これまでやってきた避難の準備も無駄にはなりません。2つの津波到達予想時刻の意味の違いを十分理解し、その時が来るまでに社会の常識にしておくことが絶対に必要です」

来るべきその日に備えて

突然、大阪を襲う激しい揺れ。

揺れが収まらないうちに鳴ったスマホを見ると10分~20分後に津波が来ると書かれている…。

その時、海の中や海岸にいる場合には直ちに高い場所に避難する必要があります。

一方、内陸にいる場合は、情報の意味をしっかり理解し、パニックにならず、冷静に、そして速やかに、避難を始めることが大切です。

さらに言えば10~20分、120分という数字もあくまでもシミュレーションに基づく「想定」です。

現実には、震源が近ければあっという間に大津波が来ますし、逆に想定よりも時間がかかることも起こり得ます。

気象庁によると、地震の発生から15分程度が経過すると、巨大地震であってもその位置や規模がわかるため、予想される津波の高さや到達時刻の情報を更新する可能性が高いということです。

また、実際に観測された津波の情報も発表されるので、こうした情報をこまめに確認し、避難に役立てることが大切です。

私たちもどのように情報を伝えていくべきか、訓練や検討を重ねていきたいと思います。

大阪放送局 災害担当記者 藤島新也

あわせて読みたい

-

「南海トラフ巨大地震」とは?リスクや対策をまとめて紹介

南海トラフ巨大地震とは。想定される最大震度7の揺れや大津波のリスクは。東日本大震災の教訓もふまえ、私たちにできる防災対策や備えをまとめています。

-

南海トラフ巨大地震 被害想定見直しへ

最悪の場合、死者が32万人を超えるなどと想定されている南海トラフ巨大地震。公表から10年余りがたったことから被害想定を見直すことになりました。見直しの背景や、今後必要とされる対策についてポイントをまとめました。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。

-

地震と津波 その時どうする?【地域ごとにイラストで】

NHK防災これだけは。突然の大地震による激しい揺れや大津波。身の守り方は地域の事情や地形、地盤によって異なることがあります。各地で取材した地域ならではの身の守り方、避難の特徴などをまとめています(随時追加)。

-

南海トラフ巨大地震 連続する「半割れ」とは?

「半割れ(はんわれ)」。南海トラフ巨大地震が発生するケースのうちの1つで、国も警戒が必要だとしてこのキーワードを使っています。巨大地震が連続して起きる可能性がある「半割れ」とは?

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。