首都直下地震 東京の対策 10年でどうなった?

いつまでも続く激しい揺れ。爆発するコンビナート。道にあふれる人たち。2011年3月11日、首都圏の住民は大都市を襲う地震の怖さを見ました。

そして、次に東京の脅威になると予想されるのは、首都直下地震です。その対策は、どこまで進んでいるのでしょうか?

都の防災政策を日々取材する都庁担当記者が、徹底的に検証してみました。

(首都圏局都庁クラブ記者・野中夕加 西浦将)

2021年3月に放送されたニュースの内容です

目次

10年前の石原都知事 “10年で取り組み加速”

東日本大震災の直後から東京都が全力をあげてきたのが、首都直下地震対策です。

当時の石原知事が特に強調していたのが、木造住宅が密集する“木密”の対策でした。

10年前の都政を知らない今の担当記者ですが、NHKのニュース原稿を調べてみると、こんな文言が。

このときの10年後といえば、まさに今年です。

果たして取り組みはどこまで進んだのでしょうか。

取材することにしました。

火災死者は1万6000人の想定

“木密”が特に危険なのは、想定される首都直下地震です。

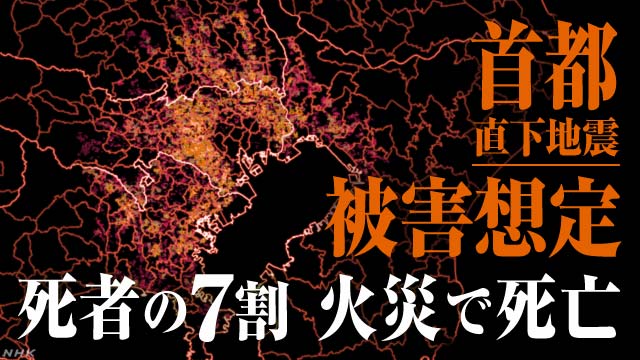

国の想定では、死者は最悪の場合、東日本大震災を上回る2万3000人、全壊または焼失する建物は61万棟にのぼるとされています。

このうち火災による死者は、7割に及ぶ最大1万6000人とされます。

その多くが、“木密”で起きる大規模火災だというのです。

“木密”の火災対策 目標達成は「7分の1」

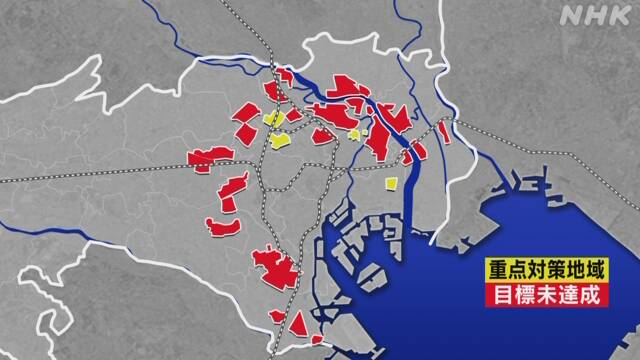

『28地域のうち、目標を達成したのは4地域』

つまり、7分の1。

これが、東京都の“木密”の火災対策の現状を示した数字です。

市街地火災のおそれの高い地域は、JR山手線の外周部から環七通り沿いにかけて、広がっています。

28地域というのは、都内の“木密”地域のうち、都が特に重点的に対策を行うとしている「整備地域」です。

下の地図のうち、目標が達成されているのは、黄色の4つの地域だけ。

赤で示す24の地域は、目標に達していないのです。

マンションが“木密”対策?

目標を達成するために行っている対策とは、どういうものでしょうか。

訪ねたのは目黒区の目黒本町5丁目地区。

東急目黒線・武蔵小山駅の北側の地域です。

区の担当者と待ち合わせた場所には、5階建てのきれいなマンションが建っていました。

ここは、もともとパン屋や弁当屋など町の商店が建ち並んでいた場所です。

古い建物が並び、ひとたび火が出ると延焼につながるリスクが高い地域でした。

建ち並ぶ木造の建物をマンションに建て替えることで、この周辺を燃え広がりにくくしたのです。

13軒が共同でマンション建設

転機となったのは、当時、建物に面した道路を広げる計画があったこと。

それに合わせて、13軒が共同でマンションに建て替えました。

8億円余りかかりましたが、そのうち2億円は、国や都、区からの補助金で賄いました。

この中には、「街を燃えにくくするための」補助金も含まれていました。

さらに、地権者以外の新たな部屋も作り、その売却による収入も見込みました。

自己負担は事業費全体の15%ほど、1億円余りに抑えることができました。

「行政の補助金があったことが、建て替えの後押しになりました。木造の建物が密集していて火を使う飲食業も多かったので、首都直下地震が起きたらどうなるのかと心配していました。がらりと変わって今は快適に過ごしています」

「対策の率」が最も低い地域は

改めて説明すると、東京都の目標とは、まちの燃えにくさを示す指標「不燃領域率」を70%にすることです。

「不燃領域率」は、目黒区の取り組みのように道路を広くしたり燃えにくい建物の割合を多くすると、上がります。

これが70%に達すると、市街地の延焼のおそれが低くなったことを示します。

その「不燃領域率」が低いのは、どのような場所なのでしょうか。

大田区の羽田地域を訪ねました。

「不燃領域率」は、52.1%。

28の整備地域の中で、最も低くなっています。

地域の人の案内で歩いてみると、木造の家がひしめき合って建ち、車が入れない細い路地も至るところにありました。

「単独で建て替えができない」

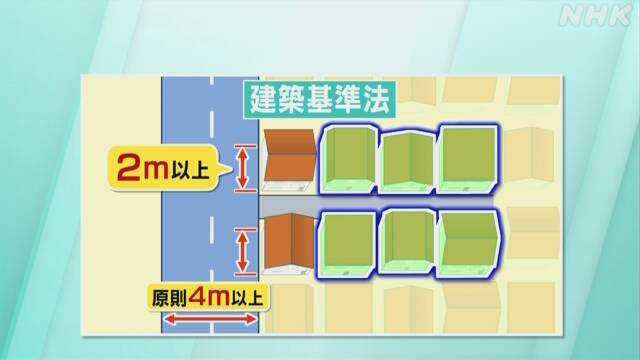

区の担当者によると、課題の1つは、法律の問題だといいます。

建築基準法では、単独で建て替えることができるのは、原則4メートル以上の道路に、敷地が2メートル以上面している住宅です。

細い路地に面した住宅は、例えば目黒区のマンションのように、共同でしか建て替えられないのです。

さらに、借地が多く、土地や建物の所有者と実際に住んでいる人が違うという権利関係の複雑さも、建て替えが進まない要因となっています。

町会長の小山幹雄さんは、法律以外にも高齢の住民が多いことをあげたうえで、率直な考えを話してくれました。

「自分たちが生まれ育った土地にあまり手をつけていただきたくないという考えが一部の住民にはあると思う。お金で解決できるものじゃなく、一朝一夕にはいかない」

区の担当者 “急がば回れ”

大田区は、火災が燃え広がるのを防ぐため、少しずつ道路を広くしたり、広場を整備するなどの対策を進めていますが、時間がかかるのが現状だといいます。

「正直、急にまちが変わるものではありません。行政だけが突っ走っても住民に受け入れていただけないどころか、逆に時間がかかってしまい結果としてよくない。“急がば回れ“で着実に進めていきたい」

耐震化も目標に達するのが難しい

さらに、首都直下地震対策の大きな課題が、“木密”などにある木造住宅の耐震化です。

東京都の住宅の耐震化の目標は、ことし3月末までに95%以上です。

しかし、実際の耐震化率は、去年3月末の時点で92%。

特に木造の戸建て住宅に限ると、86%にとどまっています。

耐震性不足も、対策は3割

木造住宅の耐震化はなぜ進まないのでしょうか。

その課題のひとつを指摘するのが、耐震診断を行う事業者で作る組合です。

組合が、この15年間に都内で耐震診断を行って、耐震性が不足していると判定した住宅は4000戸ありました。

しかし、実際に建て替えや改修が行われたのは、3割程度にとどまったというのです。

壁は、やはり費用の問題でした。

組合の担当者は、費用の補助の問題に加え、行政がより柔軟な対応をすることが必要だと指摘しています。

「その自治体内の事業者でないと対応できないとか、最初の申し込みが区や市の窓口でないといけないといった制約が多く、活用がなかなかしづらいというのがある。またそれが市民に知られていないというところもあり、活用のしやすさというのも改善が必要だと思う」

都の担当者に聞いた

取材を進めていく中で、この10年、東京都や23区などが、少しでも対策を前に進めようと施策を打ち、進んでいる部分も多いというのが正直な実感です。

ただ、みずから立てた目標に届いていないのも事実。

そこで、“木密”地域の不燃化を担当する職員は現状をどう考えているのか、問いました。

「これまでの取り組みによって成果が表れているものの、地域によっては土地の複雑な権利関係があるなど改善が難しい。今後も、区とともに住民の理解を得ながら取り組みを進めたい」

私たち一人一人も…

10年前、私たちは東日本大震災をうけて防災対策を見直す必要性を感じたと思います。

しかし、まだ対策が十分に整っていない現状が、取材で見えてきました。

行政任せだけでは対策が進んでいかない状況の中で、震災から10年がたった今、私たち一人一人も、改めて考えていく必要があるのだと思います。

- 首都圏局都庁クラブ記者

- 野中夕加

- 首都圏局都庁クラブ記者

- 西浦将

あわせて読みたい

-

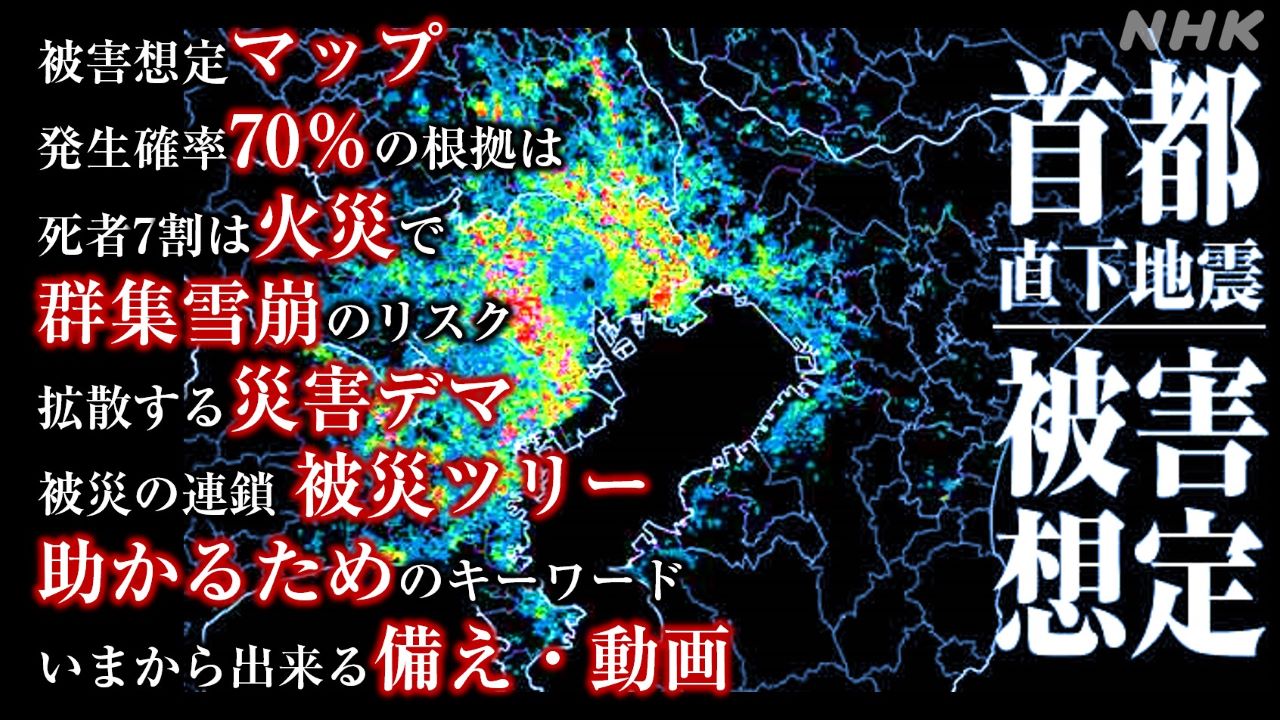

「首都直下地震」被害想定は?備えや対策は?まとめて紹介

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」被害想定とは?大規模火災、群集雪崩、デマ拡散のリスク、住まいや経済へのダメージは。備えも含め記事や動画にまとめました。

-

首都直下地震 死者の多くは火災で

約2万3,000人が死亡すると想定される首都直下地震。その7割は火災によるものです。木密地域での同時多発火災や火災旋風、通電火災のリスク。消火にあたる消防力の限界も。対策は初期消火です。

-

地震動予測地図 震度6弱以上 各地の激しい揺れリスク

今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(政府の地震調査委員会公表)。一方で2024年の能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。目安として捉え、どこにいても激しい揺れが起きうるとして事前の防災対策を取ることが重要。

-

首都直下地震 助かるためのキーワード

火災旋風・同時多発火災・群集雪崩・地震洪水…首都直下地震4つのキーワードと、発災後どんな被害・影響がいつまで続くのかまとめました。

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

関東大震災とは? 被害の特徴・メカニズム・教訓は?

関東大震災とは。大地震のメカニズム、大規模な同時多発火災・火災旋風・土砂災害・津波による被害・デマの状況や特徴、教訓について、図や写真などをもとにわかりやすく。