災害は夜間と休日に多いってほんと!? 調べてみると・・・

「また土曜日に地震だ」

「災害って夜に多い気がする…」

SNS上にあるこんな投稿、同じような印象を持つ方もいるかもしれません。

実際どうなんだろう…過去に発生した地震の日付や時間などを詳しく調べてみると、意外な傾向が見えてきました。

2022年12月「おはよう日本」で紹介された内容です

目次

地震が多い曜日と時間帯は?

まずは「地震」です。

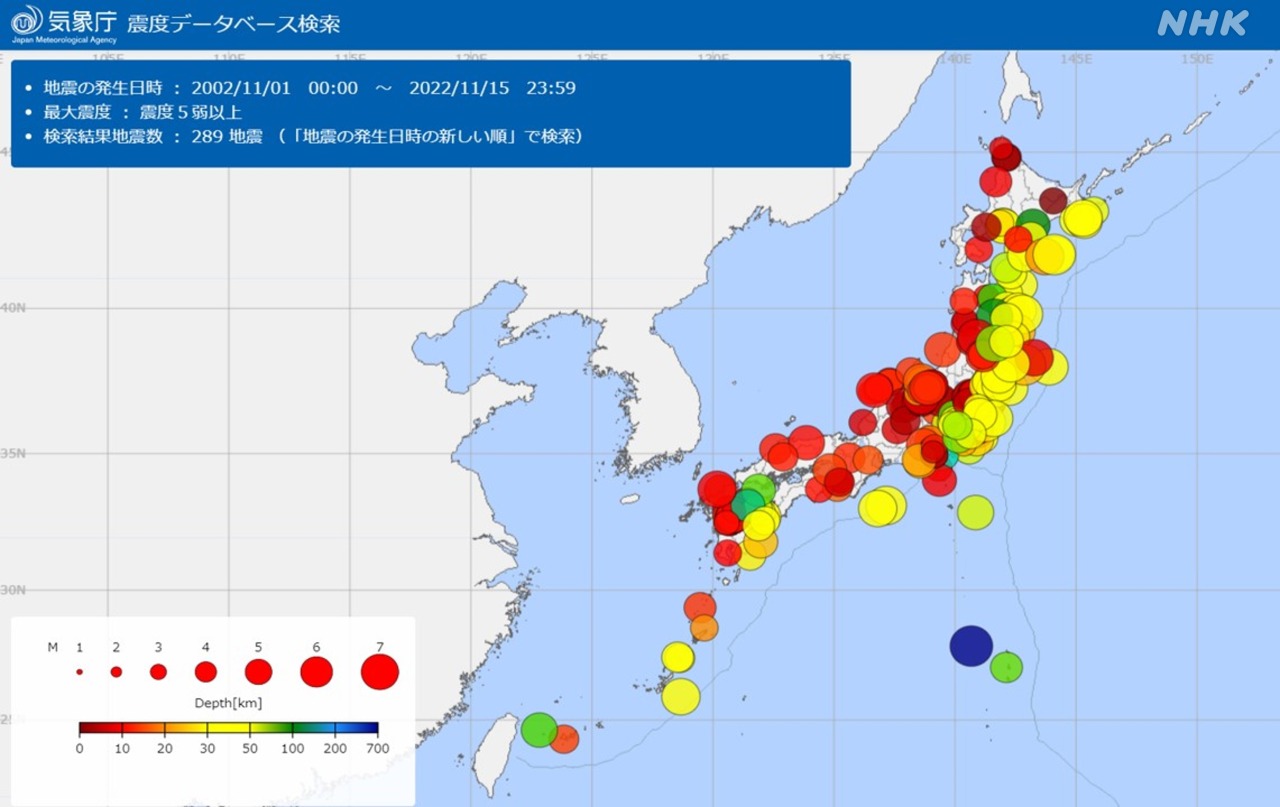

気象庁が公開している地震のデータを調べてみました。

過去約20年間(2002年11月~2022年11月15日)に発生した震度5弱以上の揺れを伴う地震。

なんと合計289回も起きていました。まさに地震大国です・・・。

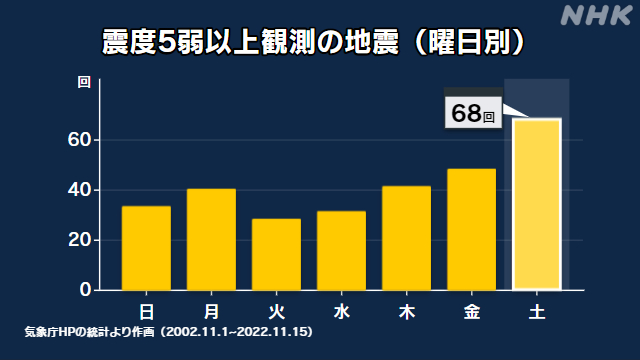

さて、「地震は休日に多い」のか?曜日ごとに調べてみました。それが以下のグラフです。

もっとも多いのは土曜日で68回、次に多いのが、金曜日で48回、木曜日が41回と続く結果になりました。休日に出勤することが多い気がしていましたが、気のせいではなさそうです。

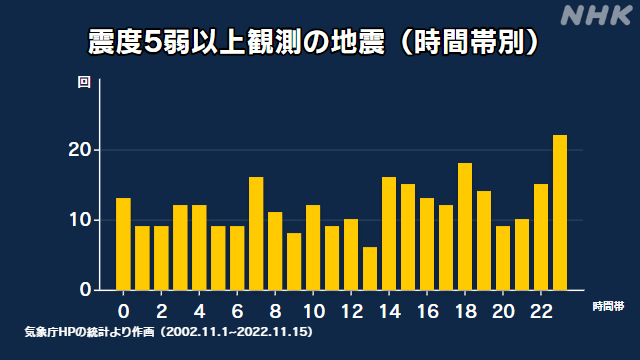

続いて「地震は夜間に多い」のか?発生した時間帯ごとにわけてみました。

最も多いのが23時台で22回。次いで18時台が18回、7時、14時台でいずれも16回という結果になりました。こうして見ると、夜にも多い時間帯があるような気がしてきました。

地震の専門家 見解は?

やはり、地震は夜や休日の方が起きやすいのか・・・

データをもとに専門家に聞いてみることにしました。話を伺ったのは地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の古村孝志教授です。

東京大学地震研究所 古村孝志教授

「確かに最近夜に地震が多いなって私も思っていました。着信履歴を見ても…ほら、夜にメディアからの電話が多いんです。統計的に見てもこの20年は夜や休日に少し多いのは事実です。ただ、地震が起きるメカニズムから考えて特定の時間帯や曜日に起きやすい理由があるのかというと、これは偶然です。地震はきまぐれなんです」

地震は気まぐれ・・・つまり、いつ起きてもおかしくないということでした。

一方で、古村さんは、地震が起きやすい「時期」というのは確かに存在すると指摘します。

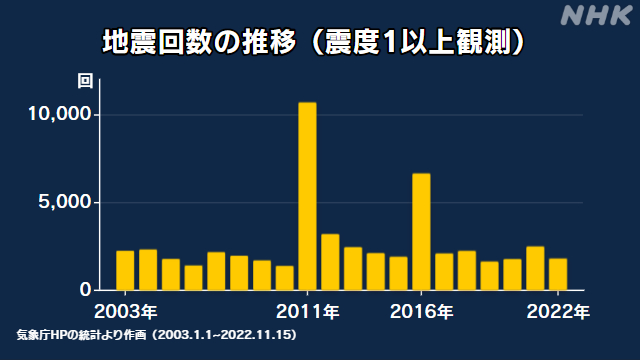

これは、過去20年間に起きた震度1以上の揺れを伴う地震を月ごとに表したグラフです。2011年に発生した東日本大震災や2016年の熊本地震の後に増えていることがわかります。

古村さんによると、地震のタイプは「➀本震-余震型」や「②前震-本震-余震型」、前震・本震・余震の区別がはっきりせず、ある地域に集中的に多数発生するような「③群発地震型」に分けられるといいます。

古村さんは、大きな地震がきっかけとなってその後も地震を引き起こすタイプ(上記➀②)の東日本大震災や熊本地震以降、日本で起きる地震活動が、その前より高い水準にあると指摘しています。

そのうえで地震を予測するのは難しく、「いつ起きやすいのか」を考えるのではなく「いつ起きてもいいような日常的な備え」が必要だと話します。

東京大学地震研究所 古村孝志教授

「地震がいつ起きるかどうかを当てるのはとても難しい。もっと観測や経験が蓄積されればわかるかもしれませんが、現時点ではかなり厳しいと思います。人は日中仕事や学校で外出していても、夜に寝ている時間を含めれば自宅にいる時間が長い人が多いと思います。そういう意味では、家、特に寝室の耐震化を進めることは防災の観点では重要だと言えます」

大雨もたらす「大気不安定」 なりやすい時間帯は?

では、大雨の場合はどうなのでしょうか。

ここ数年を考えると、大きな被害をもたらした2020年の「熊本の豪雨」、2019年の「台風19号」、2018年の「西日本豪雨」など、大雨で被害が拡大していったのは夜間だったような印象が強いです。

そこで夜間に大雨となりやすいような根拠はあるのか、気象庁気象研究所 台風・災害気象研究部の加藤輝之部長に聞きました。

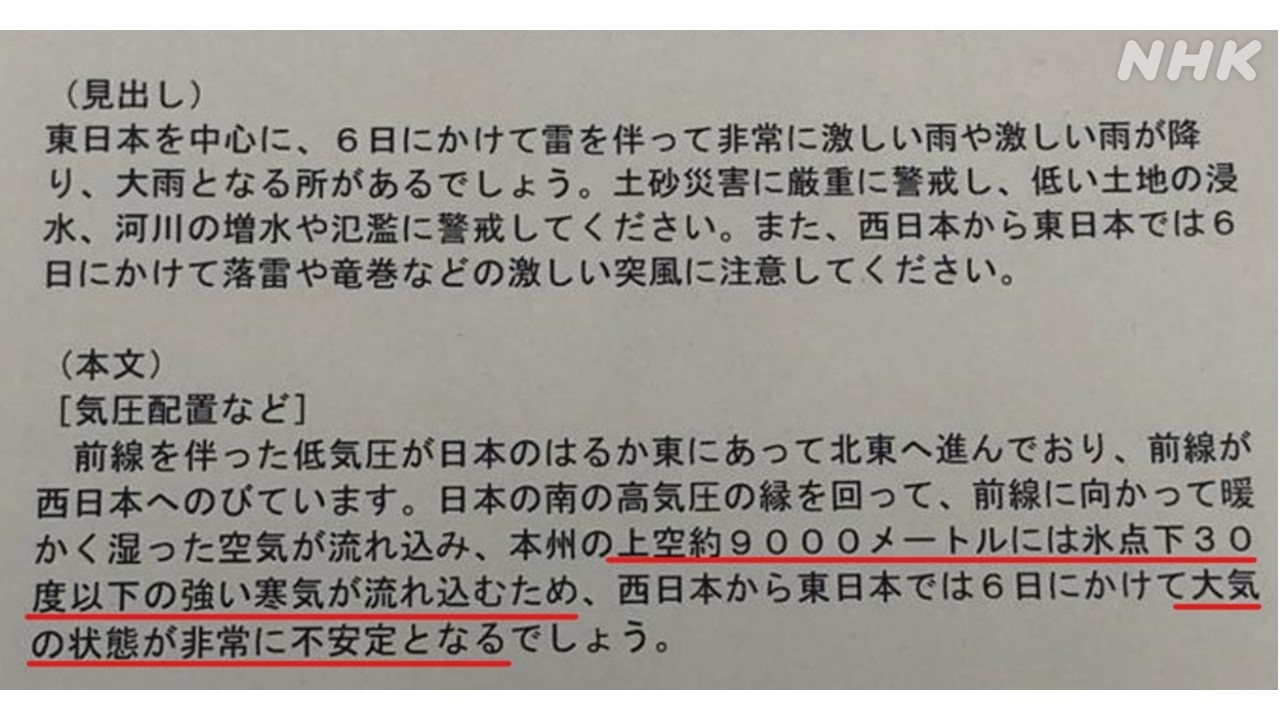

注目すべきキーワードとしてあげられたのが「大気不安定」。気象庁の予報でもよく聞きます・・・。

大気の状態が不安定になりやすい気象条件に特徴はあるかどうか尋ねてみました。

気象研究所 加藤輝之部長

「そもそも大気の状態が不安定というのは、雲の国際的な分類である『十種雲形』のうち『積』という字が付く雲が発生する大気の状態のことです。代表的なのは『積乱雲』で、強い雨をもたらします。その雲ができやすい状態について考えるとよいと思います」

加藤さんによると、大気の状態が不安定になる条件には、地上付近の空気が暖まるか、上空の空気が冷たくなるかがあるということです。この上空と地上付近の気温差が大きくなると「大気の状態が不安定」になり、積乱雲などが発達しやすくなるのです。

「地上」付近は夕方が大気不安定に

「地上」付近は日光により地面が熱せられ気温が上昇する。一方で「上空」には寒気が入り込んで気温が下がる。そうなると大気が不安定な状態となり、積乱雲が発生しやすくなります。このため地上付近の気温が特に上がる午後から夕方にかけて、大気の状態は不安定になりやすく、その時刻に積乱雲が発達して大雨となることが多いと考えられているということです。

「海上」付近は明け方にかけ大気不安定に

続いて「海上」付近。日中は海面が日光によって暖められても、その変化は1℃ほどもないために、夕方にかけては大気の状態が不安定になりやすいことはないということです。

ただ、上空に雲がある場合、夜間に雲が冷やされます。このため真夜中から明け方にかけて大気の状態が不安定になって雨雲が発達しやすくなるということです。こうした雨雲が流れ込みやすい、海に近い沿岸部は特に要注意です。

加藤さんのお話からも、確かに夕方や明け方にかけて「大気不安定」になって大雨になりやすい、という傾向があることはわかりました。

しかもこうした夜にかかる時間帯は、見通しが悪く避難が難しくなります。状況が悪化しても避難行動がしにくい側面があり、被害が拡大しやすいことも考えられるなと思いました。

心理的側面から分析してもらうと?

心理学的側面から、夜間や休日の災害は「記憶に残りやすい」と話す専門家がいます。

社会心理学が専門の兵庫県立大学の木村玲欧教授が指摘するのが「日常空間での異変」です。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「夜や休日は、家という日常の空間で過ごすことも多いと思います。また寝ているときは布団の中という日常生活。こうした慣れ親しんだ空間で災害が起きると、日常との違いを感じやすく、心理的なインパクトが強くなり、記憶に残りやすいということは言えます。私自身、たまたま北海道に滞在していた時の真夜中に『北海道胆振東部地震(2018年9月6日午前3時過ぎ発生)』を経験しましたが、当時の記憶は鮮明に残っています。大きな揺れで起きて、テレビをつけて、ホテルの風呂に水をためて、ドアを半開きにして…といった感じです」

確かに、私も夜間や休日にのんびりしている時、突然災害があると、なんでこんな時に…と強く思った経験があります。

木村さんが経験した「北海道胆振東部地震」の時は函館放送局の記者でした。夜中に布団から飛び起きて出局、いまでも鮮明に記憶に残っています。

一方で木村さんが指摘するのは、「特定の時間帯に災害が発生しやすい」と思い込むことのリスクです。平日の日中に発生した2011年の東日本大震災を例に挙げて説明してくれました。

兵庫県立大学 木村玲欧教授

「人間のように学習する生物は、なにか好ましくない出来事には、それを回避するために理由を求めようとします。例えば、夜に地震が起きると、『夜に地震が起きたので、注意しよう』と危機管理をすることで、自分自身を納得させようとする。ただ、特定の時間帯に災害が起きやすいと思い込むと、日中は大丈夫じゃないか、という誤った危機管理につながります。でも、私たちが経験したように、東日本大震災は平日の日中に起きていますよね。災害がいつ起きるかわからないという心構えでいることが、リスクを減らすためにはなにより大事なことだと思います」

大切な備えは なに?

今回の取材を通して、地震や大雨の特徴を知ることが出来ました。

大雨は確かに夜間にふりやすい気象条件もありましたが、気象庁が発表する予報にも「大気不安定」が書かれていることも多く、備えに役立つと思います。ですから、こうした情報に触れた場合は「夜間に状況が悪化する前に避難」が鉄則です。

一方、地震は、専門家が「気まぐれ」と話したとおり、今回の20年だけの傾向では語れないところがあります。

確かに「いつ起きるの?」は、一番知りたいところですが、現在の科学では「確定的」に日付けや時間、規模を示して「予知」することは困難なのが現状です。

ではどうしたらいいのか?

結局大事なのは、こうした災害が「いつ起きてもおかしくない」と考え、日頃の備えをコツコツと進めることなんだと再認識しました。

あわせて読みたい

-

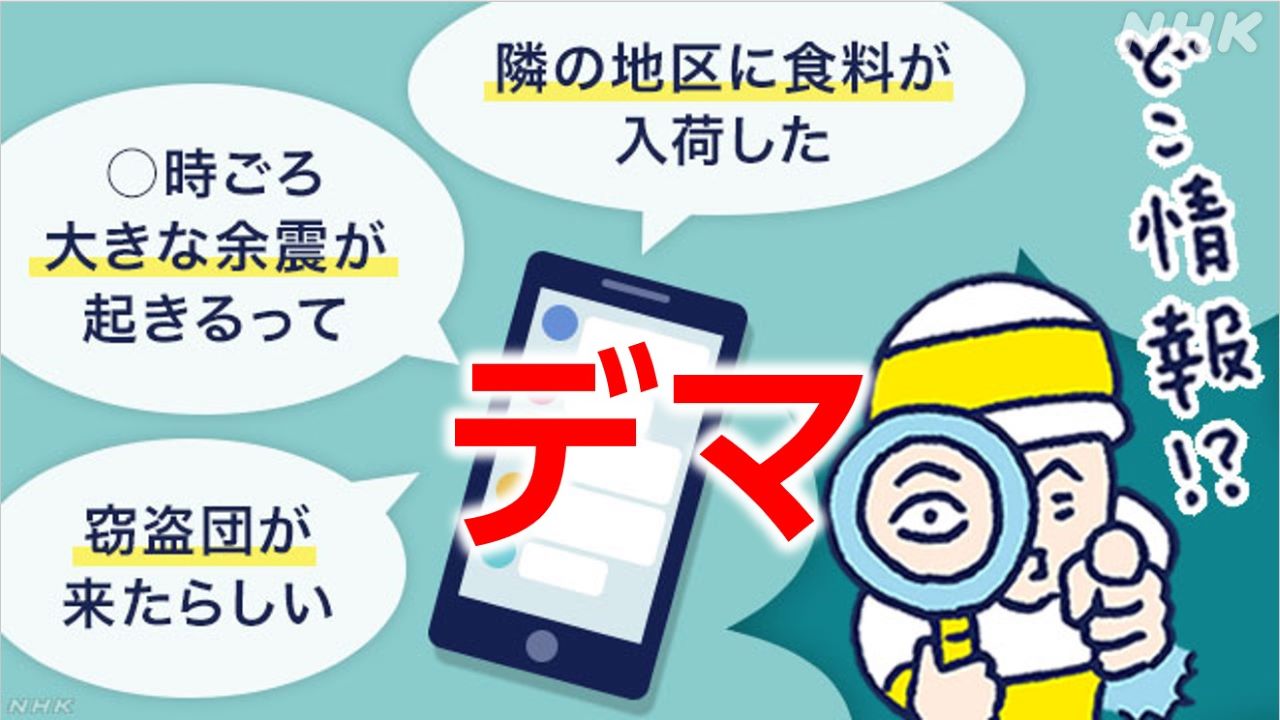

100年前の「フェイク画像」 関東大震災でも拡散したデマ

災害のたびに出回る「フェイク画像」や「デマ」は100年前の関東大震災でも。なぜ無くならないのか。現代への教訓とは

-

「人工地震ではありません」災害デマやフェイク、発光現象…専門家にくわしく聞きました

大きな地震が起きるとSNSなどでつぶやかれる「人工地震説」。地震の波形、街でおきる発光現象…。本当のところはどうなのか、実際に起きた地震で検証しました。

-

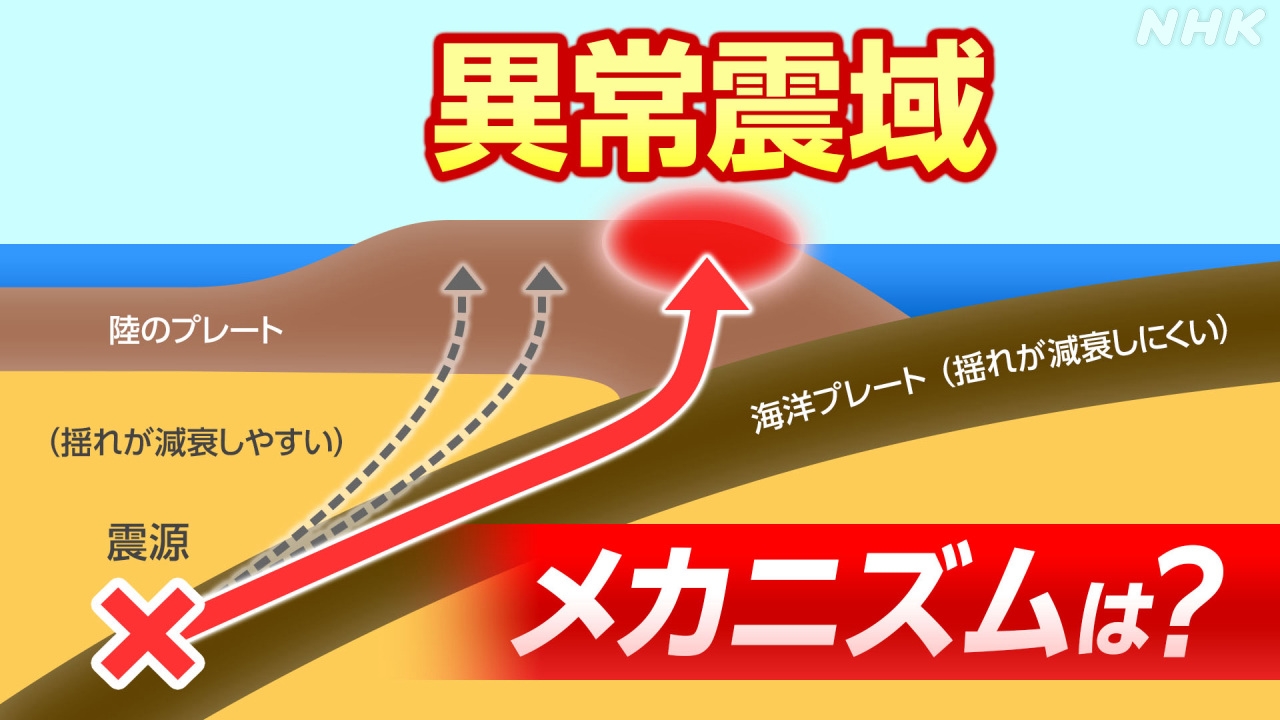

「異常震域」とは…何が異常?

地下数百キロの深い場所に沈み込んだプレート付近で発生する深発地震。それに伴ってたびたび観測されるのが「異常震域」です。異常であって異常で無い?メカニズムを詳しく説明します。

-

“地震雲”に“人工地震” 「いいえ、違います」

トルコ・シリア大地震をめぐってSNS上で拡散された“災害デマ”。「地震雲が出た」や「人工地震ではないか」という言説を、雲や地震の専門家はいずれも否定。その理由を詳しく解説します。

-

SNS拡散の災害デマやフェイク画像 “AI生成の画像”も

2022年の台風15号による豪雨をめぐり、ドローンで撮影した静岡県内の災害の様子だとする画像がSNS上で拡散しましたが、NHKの取材に対し投稿者は「AIが画像を生成するサービスを使った」などとして偽の画像であることを認めました。

-

“災害デマ”はなぜ拡散するのか 「善意」が被害を拡大させる

災害時に必ず流れるデマや根拠のないうわさ。なぜ拡散するのか。理解するためのキーワードは、「不安」、「怒り」そして「善意」です。