南海トラフ巨大地震 津波浸水想定エリアで起きていること

「あれ、海岸の近くで家が増えている…」 いったいどういうことなんだろう。9年前の東日本大震災で各地の沿岸部では津波による甚大な被害を受けました。もしかしたら、リスクの高いエリアで住宅が増えているのかもしれない…。そこで、南海トラフ巨大地震で津波が想定されているエリアをオープンデータで徹底的に分析してみました。(社会部記者 齋藤恵二郎 宮崎放送局記者 牧野慎太朗 佐藤翔)

2020年3月にニュースで放送された内容です

目次

“津波浸水想定エリア”に新築が…

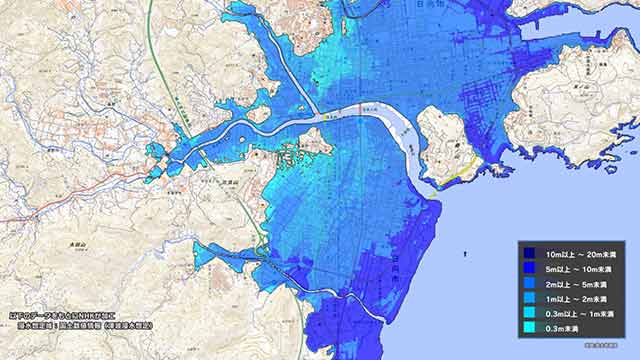

記者が海沿いのある地域を訪れた際、新築住宅が多いことに気付きました。よく見ると新しいアパートもあります。そこは日向灘に面する宮崎県日向市。人口およそ6万の都市です。

県の被害想定では南海トラフ巨大地震の津波で市街地の広い範囲が浸水して、最悪の場合、県内で最も多い5600人が死亡するとされています。記者も、何度も避難訓練など防災の取材で訪ねてきました。

記者が新築住宅に気付いたのはまさにその街の海岸沿いのエリア。JR日豊本線の財光寺駅の周辺で、広い範囲で2メートル以上の浸水が想定されています。

ひょっとして人口が増えているかも…。

オープンデータを使って調べてみることにしました。

多くは人口減少 しかし気になる点も…

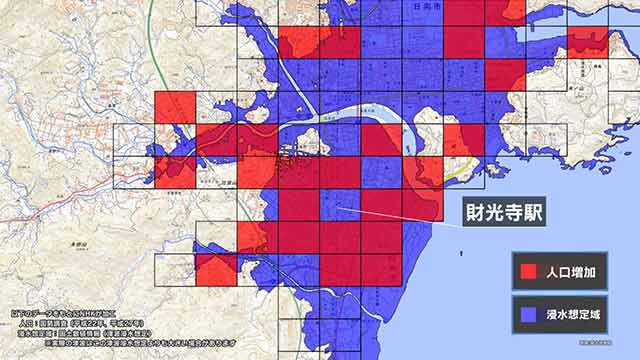

分析に使ったのは平成22年(2010)と平成27年(2015)の国勢調査の人口データ。つまり、平成23年(2011)の東日本大震災の前後を比較しました。

このデータでは500メートル四方のエリアごとに人口を分析できます。まず、宮崎県全体の浸水想定域が含まれるエリアを調べると、人口が2.5%減少していました。宮崎県全体で人口が減少し続けていますから同じような傾向です。

そこで、日向市の「新築住宅が多い」と感じた一帯のエリアを詳しく分析してみました。

すると、現場で感じた違和感が目に見えて現れました。

このエリアでは2キロ四方の範囲で人口が増えていました。数字も出してみるとこの5年で9563人から9992人に増えていました。(429人 4.48%増加)

津波浸水エリア 増える子育て世帯

津波のリスクが高いエリアで、なぜ、人口が増えているのでしょうか、改めて日向市を訪ね歩いてみました。

まず話を聞いてみたのは生まれた時からこの地区に住む70歳の区長。移り住んできた人たちで目立つのは子育て世帯。それも増えたのはこの10年ほどのことだそうです。

そう言えば、休日に歩いていると子どもたちの遊ぶ姿が目立ちました。

次に5歳の男の子の母親に話を聞きました。3年前、このエリアに一軒家を建てて、家族で引っ越してきました。

引っ越しの決め手は土地の価格の安さでした。家を探していた当時、このエリアは海に近いほど地価が安く、市の中心部と比べてかなり安かったと言います。

商業施設が増え、子育てがしやすそうな環境にも魅力を感じ、家を購入しました。引っ越したときには津波のことはほとんど意識しなかったそうです。

人口増の背景には市の計画も

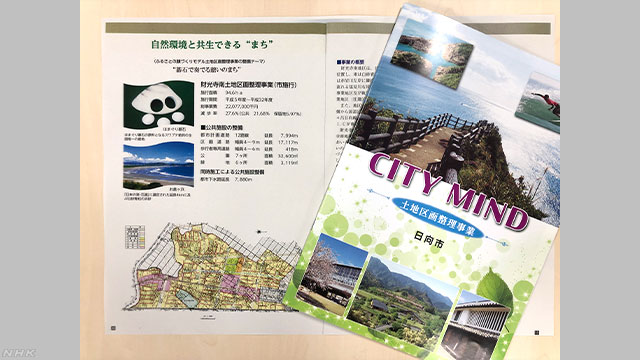

津波の浸水想定エリアで人口が増加している理由には行政の計画も関係していることがわかりました。

日向市は平成5年度(1993年度)から財光寺駅付近の広い範囲を対象に大規模な土地区画整理事業を進めています。住宅街や道路の区画を整理して新たな住宅を建てやすくする事業で、市街地の活性化が目的でした。

しかし、その事業のさなかの平成23年(2011)、東日本大震災が発生。翌年に南海トラフ地震の津波の想定が公表され、周辺の広い範囲が津波の浸水想定域に入っていることが示されたのです。

日向市の市街地整備課の担当者は次のように話します。

「区画整理が進んで便利になった住宅街には震災発生後にも多くの人が移り住んでいて、途中で計画を止めたり、変更したりすることはできなかった。地域の中には避難施設の整備を進めているので、住民にはそうした施設を活用して、みずから命を守ってもらいたい」

宮崎市でも異変 気になる施設も…

さらに宮崎県内の浸水想定エリアを詳しく見てみると、宮崎市の海岸にほど近いエリアでも人口が増えているところがありました。

この辺りは2メートルの津波が想定されているエリアで、取材するとこの辺りも宮崎市が土地区画整理事業を進めているところでした。

このエリアを歩いてみると気になる建物を見つけました。

新しい老人ホームなどの高齢者施設です。まさか浸水想定エリアで高齢者施設が増えている?

そこで、震災前の平成22年(2010)と、ことし1月の高齢者の入所施設の一覧を宮崎県から入手し、その位置情報を地図にプロット。そのうえで、浸水想定エリアにある施設数を数えてみました。

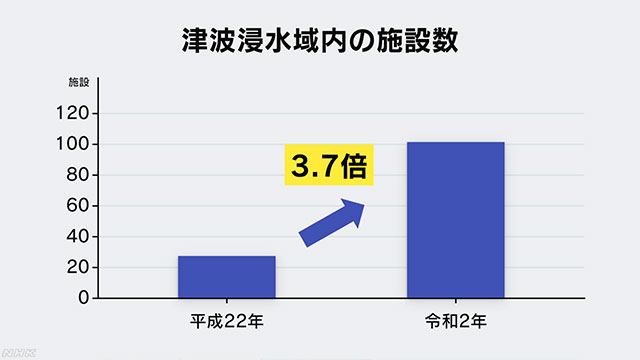

高齢者施設が3倍以上に増加!?

その結果は、想像以上でした。

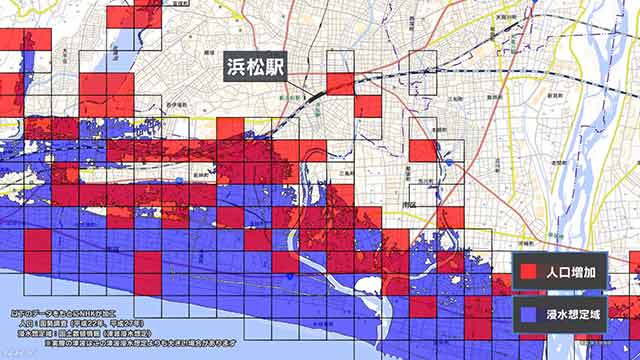

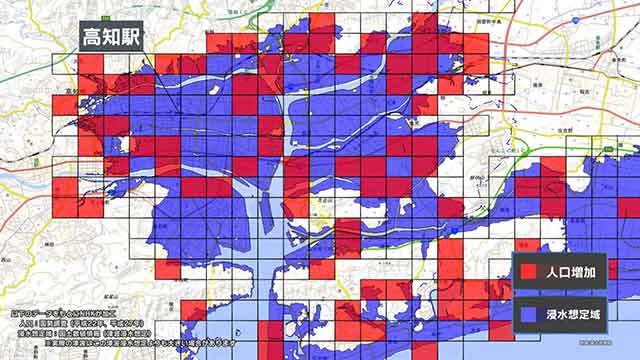

宮崎県内の浸水想定エリアにある高齢者の入所施設は平成22年(2010)に27施設だったのが、ことしには101施設、実に3.7倍も増加していたのです。

中でも増加が目立ったのが、宮崎市内の一角です。青で示した浸水想定エリア内に、明らかに施設が増えていることがわかります。

なぜ津波浸水エリアに? 問題は「コスト」

なぜ、高齢者の入所施設が増えているのでしょうか。

5年前に開所した宮崎市の老人ホームが取材に応じてくれました。2階建ての施設のある地域は2メートル以上5メートル未満の浸水が想定されています。

施設では8人の高齢者が生活していて、訪ねたときはカラオケやトランプで盛り上がっていました。

なぜ、津波の浸水想定エリアに施設を建てたのか。施設長の女性に率直に疑問をぶつけると、返ってきた答えは「コストの問題」でした。

「この場所に土地を持っていたので、津波の浸水想定エリアになったことは知っていました。老人ホームを新しく始めるときに、高台にある土地を探しましたが、土地代が高く、数千万円の借金をしてまで他の土地を購入できなかったんです」

コストを抑え、地域の高齢者が年金の範囲内で入れる施設にしたかったという施設長。津波の浸水想定エリアでも部屋は埋まり、今も入所を希望する問い合わせが相次いでいるといいます。

便利だから施設は増える

今回の取材では、宮崎市内で震災後に建てられた高齢者の入所施設のうち16の施設から話を聞くことができました。

浸水想定エリアに建てた理由は「コスト」の問題に加え、「沿岸部にしかいい土地がなかった」とか、「人口が増えてニーズが高いと考えた」などが多く聞かれました。

平野が広がる宮崎市。高台で、条件のよく、まとまった土地を探すのは大変なことに加え、沿岸で人口が増えている地域があることも津波の浸水想定エリアで高齢者施設が増える理由の1つだと言えそうです。

“2階避難”余儀なくされる施設も

津波からの避難についても聞いてみました。

多くの施設は近くの高台や避難施設まで入所者を車で連れていく考えだということでした。ただ、高齢者の避難は難しい点も多く、多くの施設が特に職員が少なくなる夜間の避難に不安を感じていました。

さらに、中には高台への避難を諦めざるをえないというケースもありました。先ほど紹介した老人ホームは屋外には避難せず、建物の2階に避難する方針です。

想定される5メートル近くまで浸水した場合、2階でも津波に巻き込まれるおそれがありますが、施設長は、ほかに選択肢がないといいます。

「入所者は足腰が弱く、認知症の方もいて、全員を車に乗せるだけでも20分以上かかり、そこからでは避難は間に合わない。津波の話をしていると、入所者の方からは、避難を諦めるような発言も出てきます。現実的には、避難先が2階しかないんです」

行政も制限が難しい現状

在宅の介護が難しい中で、津波の浸水想定エリアであっても施設を必要とし、救われている高齢者や家族がたくさんいることも事実です。

しかし、津波の避難が難しい現状を聞くと、「なんとかできないのか」と思います。

そこで、宮崎県や宮崎市、国の担当者に施設の建設を制限できないのか、聞いてみました。

特に津波の危険が高い地域では福祉施設などの建設を制限できる制度が震災のあとにできたそうです。しかし、この制度が適用されたのは、これまでに静岡県の一部の地域のみ。宮崎県も住民の反発が懸念されることなどから、制度を利用していません。

宮崎市は、施設に対して避難計画の策定や避難訓練を行うよう勧めていると話していました。

「悲劇繰り返さないで!」 変わらぬ被災地の思い

本当に、このままでいいのでしょうか。

そう思うのには理由があります。取材していく中で、9年前の東日本大震災では高齢者入所施設の入所者と職員の死者・行方不明者が658人にのぼったことを知ったからです。(厚生労働省調べ)

今回の分析結果について犠牲を目の当たりにした被災者はどう受け止めるのでしょうか。

宮城県気仙沼市の介護老人保健施設「リバーサイド春圃」を訪ねました。

施設長の猪苗代盛光さんは分析結果を前に驚きを隠せませんでした。

施設長の猪苗代盛光さん

「津波のおそれがある場所に高齢者の施設が増えるなんて想像もできない。行政もどのように受け止めているのか、問いたくなります」

猪苗代さんの施設では入所していた人や利用者合わせて59人が犠牲となりました。震災前の想定では施設の2階に避難すれば助かるはずでしたが、それを上回る津波に襲われたのです。

みずからも津波に巻き込まれた猪苗代さんは入所者たちが次々と濁流に消えていった光景を、今も忘れられません。

猪苗代さん

「今でも、もっと多くの命を助けられたのではないかと、苦しくなります。宮崎の方には、被災地を見て、津波の恐ろしさとリスクにしっかりと向き合ってもらいたい。悲劇は二度と繰り返してはいけないし、もう誰にも私と同じ思いをして欲しくありません…」

震災の教訓が忘れられていないか

津波の浸水想定エリアで人口が増え、高齢者施設が増えているという分析結果。

ただ、実は、津波の浸水想定エリアで人口が増えているのは宮崎県だけではありません。南海トラフ巨大地震で甚大な被害が予想される太平洋沿岸の9県についても分析してみました。

すると、すべての県で、浸水予想エリアで人口が増えているところがいくつもあったのです。

こうした結果を見ると、「命を守るためにリスクを避けることが大切だ」という9年前の震災の教訓が十分に生きていないのではないかと不安になります。

今後、さらにデータを詳細に分析し、命を守るヒントについても考えていきたいと思います。

- 社会部記者

- 齋藤 恵二郎

- 宮崎放送局記者

- 牧野 慎太朗

- 宮崎放送局記者

- 佐藤 翔

あわせて読みたい

-

日本列島「地震への備え」特選コンテンツ

首都直下地震、南海トラフ巨大地震、千島海溝・日本海溝の地震、活断層の地震…日本で想定される地震リスクにどう備え対策をとればいいのか。地震関連記事をまとめています。

-

いま、南海トラフ巨大地震が起きたら…

大地震はいつ起きてもおかしくありません。南海トラフ巨大地震もその1つです。しかし「事前避難」の計画づくりは多くの市町村で遅れていることがわかりました。

-

南海トラフ巨大地震 もう一つの津波想定

南海トラフ沿いの地域が今後30年以内に津波に襲われる確率を政府の地震調査員会が公表しています。お住まいの地域の確率も詳しく見ることが出来ます。

-

南海トラフと根室沖の巨大地震 発生確率80%

南海トラフの巨大地震が今後30年以内に起きる確率がこれまでより高い「70%から80%」、北海道の根室沖の巨大地震も「80%程度」に引き上げられました。巨大地震が近づいていることを忘れずに備えを進める必要があります。

-

南海トラフ巨大地震 被害想定 死者32万人超

南海トラフの巨大地震。今後30年以内に70~80%の確率で起き、東日本大震災を大きく上回る被害が想定されています。一方で、早めの避難や耐震化を進めれば大幅に被害を減らすことができます。

-

南海トラフ巨大地震 臨時情報が出た時の行動は?

「南海トラフ地震臨時情報」とは?気象庁から発表されたらどう行動すべきか? 発表の仕組みや「事前避難」などの防災対応などを詳しく解説します。