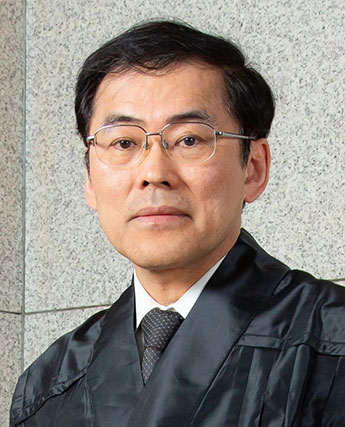

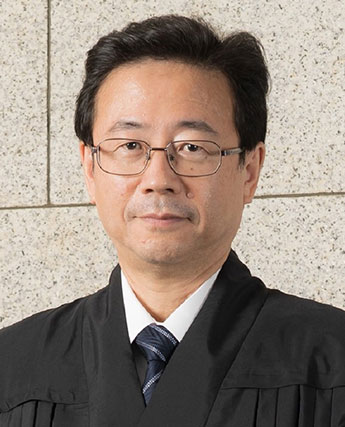

裁判官のプロフィール審査対象の

裁判官の顔ぶれ

検察官出身・第2小法廷

三浦 守みうら・まもる

- 昭和55年

- 東京大学法学部卒業

- 昭和55年

- 司法修習生

- 昭和57年

- 検事任官

その後、東京、宇都宮、福岡、名古屋各地検、長野地検上田支部、法務省刑事局等に勤務 - 平成10年

- 法務省刑事局参事官

- 平成12年

- 法務省大臣官房参事官

- 平成13年

- 法務省刑事局刑事法制課長

- 平成17年

- 法務省大臣官房審議官

- 平成21年

- 最高検検事

- 平成21年

- 那覇地検検事正

- 平成22年

- 最高検検事

- 平成22年

- 法務省矯正局長

- 平成25年

- 最高検監察指導部長

- 平成26年

- 最高検公判部長

- 平成27年

- 札幌高検検事長

- 平成29年

- 大阪高検検事長

- 平成30年

- 2月26日 最高裁判所判事

国民審査後の主な裁判での判断クリックで裁判の詳細記事へ

-

10年前の逮捕歴わかるツイート 削除可能か

投稿の削除を命じる

(2022/06/24判決 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

福島原発事故 国の責任は

国に賠償責任はないと判断

(2022/6/17判決 第2小法廷)

-

「結論に反対」

長期評価の公表後、国がみずから、または東京電力に指示をして津波を試算していれば、今回と同様の事故が発生するおそれがあることは想定できた。国も東京電力も対策を適切に検討しなかったことは明らかで、事故は回避できた可能性が高い。国が対策を命じなかったことは違法だ

-

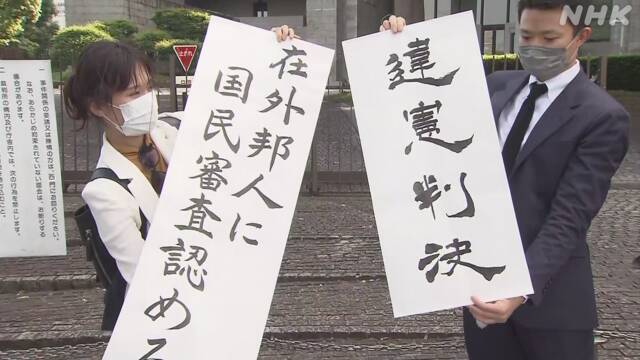

国民審査 海外在住日本人の投票認めないのは

憲法違反か「憲法違反」と判断

(2022/5/25判決 大法廷)

-

「結論と同じ」

-

福島第一原発事故で避難 東京電力の責任は

国の基準を上回る賠償額と東京電力の責任が確定

(2022/3/2、3/30決定 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

国民審査前の主な裁判での判断クリックで裁判の詳細記事へ

-

「夫婦別姓」認めないのは憲法違反か

「憲法違反ではない」と判断

(2021/6/23決定 大法廷)

-

「違憲だが結論は同じ」

夫婦の名字を同じにする現在の制度は現実的に女性に不利益を与えている。夫婦別姓の選択肢がないことは婚姻の自由を不合理に制約していて憲法に違反する。しかし、法律の定めがないまま解釈によって夫婦が称する名字を書いていない届け出を受理することはできない。

-

集団予防接種でのB型肝炎

“再発”の給付金減額は違法か「減額せずに賠償認めるべき」と判断

(2021/4/26判決 第2小法廷)

-

「結論と同じ 補足意見あり」

被害が極めて長期にわたる実情を考えると、再発した今回の患者たちと同じ状況にある患者も含めて全体的な解決を図るため、国は必要な協議を行い、被害者の救済という責務を適切に果たすことを期待する。

-

同性の事実婚カップルが浮気で破局

慰謝料はどうなる?慰謝料支払い命じた判決が確定

(2021/3/17決定 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

公園の「孔子廟」は憲法違反?

「憲法違反」と判断

(2021/2/24判決 大法廷)

-

「違憲」

-

2019年参院選の「1票の格差」は憲法違反か?

「合憲」と判断

(2020/11/18判決 大法廷)

-

「違憲状態」

3倍程度の格差は1人1票という選挙の基本原則や、投票価値の平等が国民主権と議会制民主政治の根幹に関わるものであることを考えると、大きいと言わざるをえない。合区が維持されたからと言って著しい不平等状態を正当化できる事情にはならない。

-

2019年参院選で導入

「比例特定枠」は違憲?「合憲」と判断

(2020/10/23判決 第2小法廷)

-

「合憲」

-

結婚後の性別変更

認めないのは憲法違反?「憲法には違反しない」と判断

(2020/3/11決定 第2小法廷)

-

「合憲」

-

諫早湾干拓事業

開門の是非は高裁で審理やり直すよう命じる

(2019/9/13判決 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

“戸籍の性別変更には手術必要”

法律は憲法違反か「憲法には違反しない」と判断

(2019/1/23決定 第2小法廷)

-

「合憲 補足意見あり」

手術は憲法で保障された身体を傷つけられない自由を制約する面があり、現時点では憲法に違反しないがその疑いがあることは否定できない。人格と個性の尊重の観点から社会で適切な対応がされることを望む。

-

2017年衆院選

「1票の格差」は違憲か「合憲」と判断

(2018/12/19判決 大法廷)

-

「合憲」

-

30年以上前の“松橋事件” 再審認めるか

裁判のやり直し認める

(2018/10/10決定 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

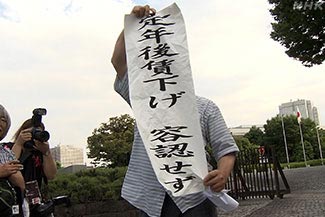

“定年後の再雇用”正社員との賃金格差は不当?

「再雇用という事情も考慮の対象に」

(2018/6/1判決 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

正社員と非正規社員

賃金格差は不当か「通勤手当など支給しないのは不合理な格差」

(2018/6/1判決 第2小法廷)

-

「結論と同じ」

-

就任時の意気込み

社会が複雑化し、価値観が多様化する中で解決が難しい事案が増えていて、適正妥当な解決をしていくためには、質が高くより深い審理・判断が求められていると思います。みずから研さんを積んで十分な検討をしていきたいです。これまで、検察官として関係者の話に耳を傾けることを大切にしてきたので、最高裁でも当事者の主張に耳を傾けるということは大事にしていきたいです。

-

裁判官へのアンケートより

自分の個性・信念が

最も体現した裁判や就任前の仕事裁判は、合議体の裁判官の議論によって結論を得るものですから、裁判官の一致した信念に基づくものということができ、1人の個性や信念が体現されるとはいいにくいように思います。もちろん、裁判に付した私の個別意見は、全て私自身の信念に基づくものです。

-

夫婦別姓や同性婚を求める

裁判など、社会の変化や

価値観の多様化に

どう向き合うか婚姻や家族に関する法制度は、社会生活一般に関わる重要なものですが、その在り方については、歴史や慣習、社会の変化、意識の多様化等を背景に、対立する立場や様々な意見がみられます。その中で、司法が担う責任を適正に果たすことが求められ、裁判官としては、個々の事件において、それぞれの当事者の主張に十分耳を傾け、広い視野の下に、多角的な検討と深い洞察に基づいて、法的な判断を適切に行うべきものと考えています。

-

性犯罪に関する法改正について

性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、その心身に重大な影響を及ぼすもので、その根絶に向けた取り組みは重要な課題であると思います。現在、法改正を含む検討が行われていますが、処罰規定の在り方だけでなく、刑事手続の運用、被害者の支援、犯罪者の処遇・再犯防止など、様々な検討が必要とされ、この犯罪の性質や実情を踏まえ、十分に議論されるべきものと考えています。

-

再審をめぐる現状について

裁判官としては、個々の事件において、決して無実の方を処罰することがないよう、また、誤って有罪とされた方を救済できるよう、疑わしきは被告人の利益にという原則を肝に銘じて、予断を持つことなく、当事者の主張に十分耳を傾け、証拠の吟味を尽くして、適正な判断をしなければならないと考えています。再審制度の在り方については、この制度の重要性を踏まえ、十分に議論されるべきものと考えています。

-

審理のネット中継など

国民に開かれた司法へ

工夫できること司法は、国民の主権に由来し、その信頼に支えられるものですから、国民に対して様々な情報を提供し、その透明性を高めることは不可欠です。また、個々の事件の公開は、憲法が保障するものですが、これに関連して、裁判を分かりやすくすることや、情報通信技術を活用すること等も重要な課題と考えています。最高裁でも様々な工夫がなされてきましたが、プライバシー等にも配慮しながら、更に検討を進める必要があると思います。

-

ネット関連訴訟も増加。

自身のネットとの向き合い方はインターネットについては、メールの送受信や、ニュースや趣味等に関するウェブサイトの閲覧のほか、物品の購入、書籍のダウンロード、動画や映画の視聴などの形で利用しています。SNSを閲覧することはありますが、現在自分から発信することはありません。

-

最近うれしかったこと

腹立たしかったこと新型コロナ感染症の感染拡大により、国の内外で、様々な格差やひずみが目に見えるようになり、社会がこれに適切に対応できていないことを腹立たしく思います。他方で、多くの方々が、医療をはじめ様々な分野で、社会を支える活動を懸命に続けておられることを心強く感じます。そのような方々に対する応援の声が自然と広まったのもうれしいことです。

-

趣味

町や自然(山、島など)の中を歩いて色々なものと触れ合うことのほか、短歌、能、音楽、ジョギングなどです。最近の余暇は、外出を控えることが多いため、家族と過ごし、限られた範囲で趣味を楽しんでいます。文化等に触れる機会が制約され、改めて失った価値の大きさを痛感します。

-

最近印象に残った本や映画

『くらやみに、馬といる』という、与那国島で暮らす河田桟さんの本は、情報社会の対極で、生きるということの根源を教えてくれるように思います。『炎環』(尾崎左永子歌集)などは、繰り返し味わっているものです。

就任時の記者会見より(音声はありません)