2021年国民審査後の

主な裁判裁判の一覧へ

福島原発事故の国の責任は2022年6月17日判決

第2小法廷

どんな

裁判か

- 福島第一原子力発電所の事故で避難した人などが起こした4件の集団訴訟で、原発事故の国の責任について最高裁が初めて統一判断を示した

- 「事故は避けられなかった」として国に賠償責任はないと判断

- 4人の裁判官のうち1人が反対意見、2人が補足意見を述べた

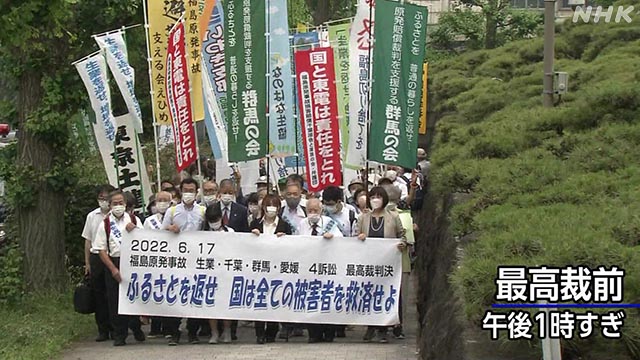

福島第一原発事故のあと福島県から各地に避難した人や福島県内で暮らし続ける人たちは、「事故で“ふるさと”を失った」などと主張して、国と東京電力に賠償を求める集団訴訟を全国各地で起こしました。

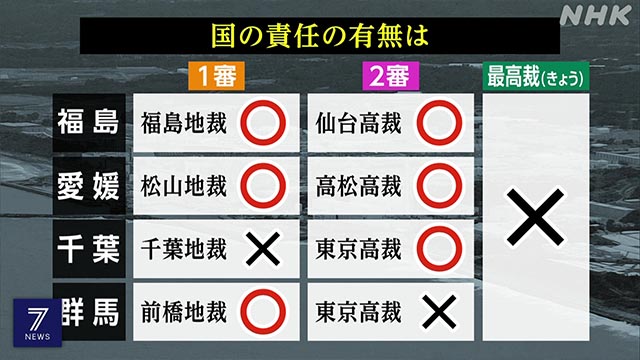

このうち福島・群馬・千葉・愛媛で起こされた4つの訴訟について、国の賠償責任を認めるべきか最高裁が審理しました。東京電力の賠償責任は先行して確定していました。(記事はこちら)

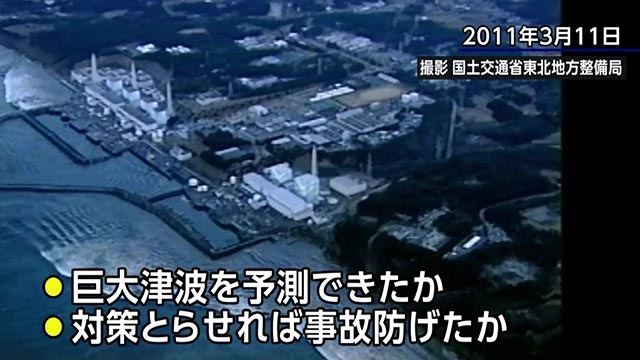

最大の争点は、国が「巨大津波を予測できたか」と「東京電力に対策をとらせていれば事故を防げたか」。

国の機関が東日本大震災の9年前の2002年に公表した『長期評価』の信頼性をどう捉えるかで、4つの訴訟の1審と2審の結論は分かれていました。

判決で最高裁判所第2小法廷は「現実に発生した地震は『長期評価』に基づいて想定される地震よりはるかに規模が大きかった。津波も試算より規模が大きく、到来した方角も異なり、仮に国が東京電力に必要な措置を命じていたとしても大量の海水の浸入は避けられなかった可能性が高い」と述べ、原発事故で国の責任はなかったとする判断を示しました。

原発事故の国の責任について最高裁が統一判断を示したのは初めてで、4人の裁判官のうち1人は結論に反対しました。

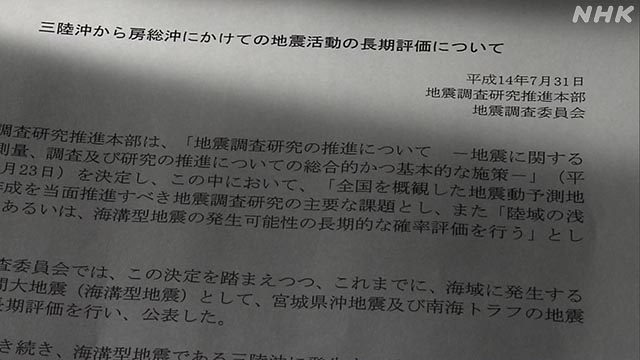

専門家による「長期評価」とは

長期評価は、地震や津波などの専門家でつくる国の「地震調査研究推進本部」が策定する、将来、大きな地震や津波が起きる地域や発生確率の推計です。

裁判で焦点となったのは2002年7月に公表された長期評価で、過去400年の間に日本海溝沿いの領域でマグニチュード8クラスの津波を伴う大地震が3回発生しているとして、福島県沖を含む太平洋側の広い範囲で同様の地震が30年以内に20パーセント程度の確率で発生すると推計しました。

これに基づいて東京電力の子会社が原発事故の3年前の2008年に試算した結果、福島第一原発に到達する津波の高さは最大15.7メートル。当時、東京電力が想定していた最大5.7メートルを大きく上回る結果で、現場の担当者からは対策が必要だとする声もあがっていました。

一方で専門家の一部から長期評価の信頼性を疑問視する意見もあったことなどから、これまで津波の高さを評価してきた土木学会という別の組織に研究を委ね、対策は具体的に進みませんでした。

4つの訴訟の1・2審判決は、長期評価の信頼性を認めるかどうかで国の責任の有無が分かれました。さらに今回の集団訴訟以外でも原発事故をめぐる民事や刑事の裁判で、長期評価は国や東京電力の責任を左右する重要なポイントとなっていました。

最高裁の判断が注目されましたが、判決は信頼性の評価には踏み込まないまま、仮に長期評価に基づいて対策がとられても事故は回避できなかったという結論を導きました。

審査対象だった裁判官たちの判断は

-

三浦 守

プロフィール

結論に反対

長期評価の公表後、国がみずから、または東京電力に指示をして津波を試算していれば、今回と同様の事故が発生するおそれがあることは想定できた。国も東京電力も対策を適切に検討しなかったことは明らかで、事故は回避できた可能性が高い。国が対策を命じなかったことは違法だ

-

草野 耕一

プロフィール

結論と同じ 補足意見あり

仮に長期評価を前提に国が規制の権限を行使して事故を防ぐための措置を命じ、東京電力が行ったとしても事故が発生した可能性はかなりあった。規制を行わなかったことと事故という結果に因果関係は認められない

-

岡村 和美

プロフィール

結論と同じ

審査対象ではなかった裁判官の判断は

-

菅野 博之(裁判長)

プロフィール

結論と同じ 補足意見あり

原発は国を挙げて推進したもので、本来、国は被害者の救済における最大の責任を担うべきだが、法律上の判断としては、実際に起きた地震と津波があまりに大きく、長期評価を前提に行動したとしても事故を回避できたと判断するには無理があると言わざるを得ない