科学と文化のいまがわかる

科学

「光」で魚を育てる 養殖新技術

2021.06.09

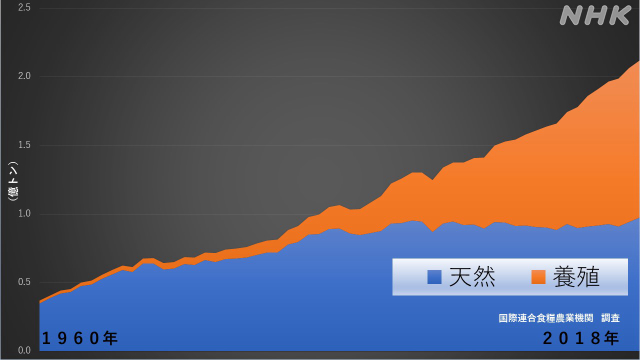

魚やエビやカニなど私たちの食卓に欠かせない水産物は天然と養殖、どちらが多いかご存じでしょうか。

正解は養殖です。

世界で生産される水産物のうち、養殖は年間1億1000万トンあまりで、水産物の半分以上を占めるまでに増えています。

その養殖で、いま注目を集めている日本発の技術があります。特定の色の「光」をあてて魚を早く大きく育てるという技術です。すでに実用化が始まったこの技術の不思議な効果を取材しました。

「緑の光」でヒラメを養殖

「とても変わった養殖が行われている」という話しを聞き大分県に向かいました。

大分県の養殖ヒラメの生産量は、令和元年は643トンで全国トップと、魚の養殖が盛んに行われています。

今回、訪れたのは大分県佐伯市の養殖業者「東和水産」です。

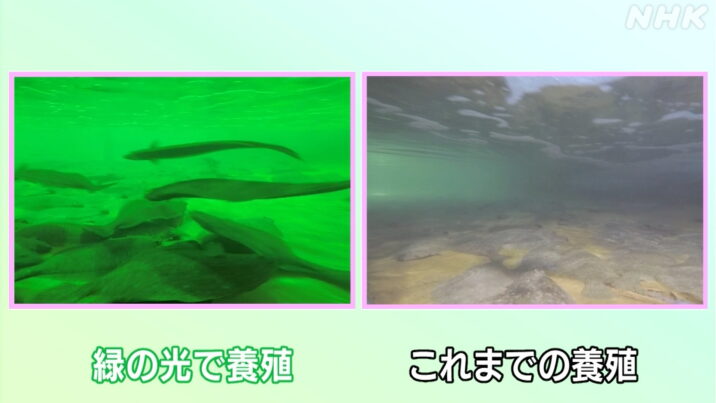

海辺に建つ建物の中に入ると、目を疑う光景がありました。ヒラメを飼育している水槽全体が緑色に見えます。天井からつるされた緑色のLEDライトが日中の12時間、点灯され、ヒラメを照らしていました。

さらに驚いたのは、その水槽の中のヒラメの様子です。

ぐるぐると水槽の中を泳ぎ回る姿はまるで中層を泳ぐ回遊魚のようで、一般的に、水槽の底にへばりつくようにじっとしていることが多いヒラメとは別の魚に見えるほどです。

餌をまくとその違いはさらに明確で、緑色の水槽のヒラメは水面をしぶきをあげて一斉に餌を食べていきます。

東和水産の増野慎一専務は、こちらの驚いた様子を察したように説明をしてくれました。

「ここのヒラメたちはずっと泳ぎ回って、とても元気なんです。緑の光をあてると動きが全然違うようになり、餌への食いつきもすごくよくなった」

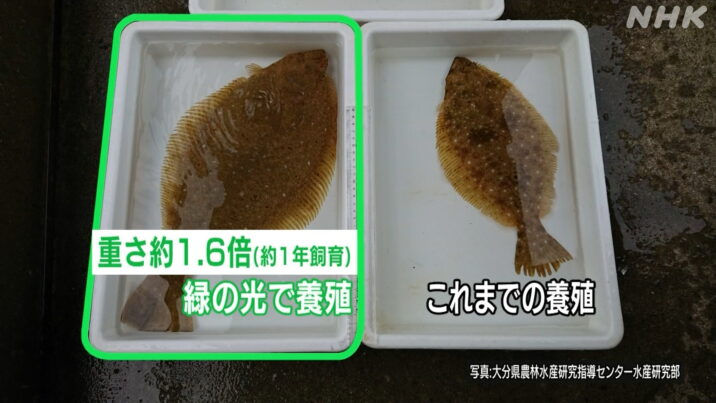

活発に餌を食べて栄養の吸収と成長が良くなることから、この技術を使っておよそ1年間養殖すると、通常の養殖と比べて重さが平均で1.6倍になり、これまで1年近くかかっていた出荷までの期間を9か月に短縮できたといいます。

味や食感などの試験も行われ、従来のものと遜色ないことも確認されました。

LEDライトの設置費用は数十万円とそれほど高額ではなく、LEDライトの電気代も安いため、設備のための費用負担は大きくないといいます。

一方で、出荷までの期間が短くなるため、その分の人件費や燃料代が抑えられ、総合すると、平均して年間300万円以上のコストの削減が見込まれるとしています。

大分県では、県が主導してこの技術の導入を進めていて、すでに複数の養殖業者が実用化しています。

【大分県南部振興局水産班 都留久美子 副主幹】

「県全体で生産量を伸ばすことによって、高級魚とされてきたヒラメがより安くなって手軽に食卓に並ぶようになればと思います」

なぜ「緑の光」なのか

なぜ緑の光をあてると魚の成長がよくなるのか?。

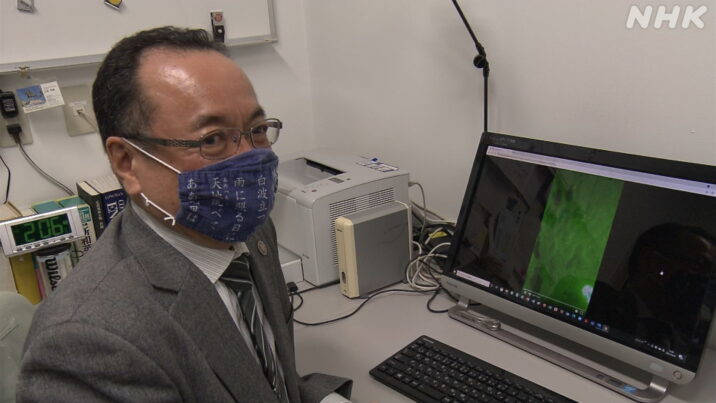

この技術を開発した北里大学海洋生命科学部の高橋明義教授を訪ねました。魚の研究を40年近く行ってきた高橋さんですが、きっかけは偶然で詳しいメカニズムもまだ解明されていない未知の現象だと言います。

はじまりは、およそ10年前。カレイを養殖すると、白くなるはずのカレイの裏側の一部が黒くなる問題をなんとかできないかと研究をしていたときのことでした。

白い部分の一部が黒くなると、味や成長には何の問題もないのですが、見た目が悪いとして取引価格が下がっていたのです。

この黒くなる問題を抑える方法を模索していた高橋さんは、水槽の壁の色を白くして、明るい水槽でカレイを飼ってみると、黒くなる部分が少なくなることを見つけました。

水産関係者に貢献できるいい成果をあげることができると喜んだ高橋さんですが、もうひとつある重要なことに気づいたのです。

「明るい水槽で飼育したカレイは、どれも少し大きいぞ!」

観察する目にたけていた高橋さんならではの発見でした。高橋さんは成長のデータを取りながら飼育実験を繰り返すと、確かに明るい水槽では魚の成長がよかったのです。

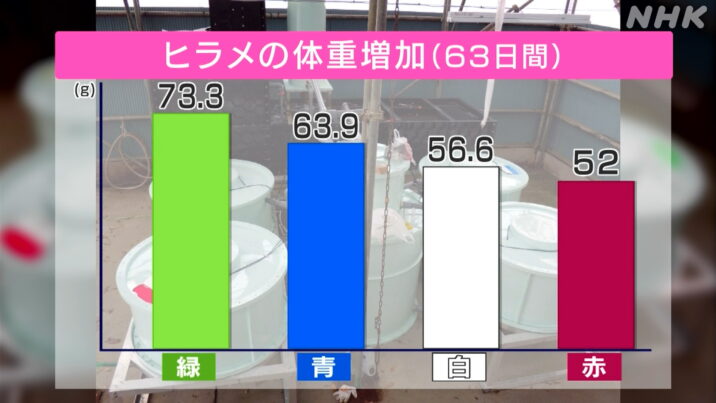

さらに細かく調べるために、あてる光の種類を白・赤・青・緑の4種類に分けてカレイを飼育すると、緑色の光をあてた時に最も成長が早くなることがわかりました。

しかも、その効果はカレイだけでなく、ヒラメでもみられたのです。

水温や餌の条件はすべて同じにして、光の色だけを変えてヒラメをおよそ2か月間、飼育して、どれだけ大きくなったかを比較すると、緑色の光をあてた場合には73.3グラム、青の光では63.9グラム、白では56.6グラム、赤では52.0グラムとなりました。

あてる光によって成長の早さが変わるという不思議な現象を確認したのです。

【北里大学海洋生命科学部 高橋明義教授】

「これはもう感激ものでした。光によってここまで成長が違うのかと驚きもありました」

高橋さんは緑色の光がなぜ成長を促すかは、詳しいメカニズムはわかっていないとしながらも、次のような推測が成り立つと話してくれました。

それは生息する海の環境です。

海の中では、太陽の光の中に含まれる赤色や緑色、それに青色の光が届くかは、深さによって変わります。

一般的に、ヒラメやカレイが生息する深さ数十メートルの海では、届く光は緑色を主体とした光になり、養殖する際にも本来、生息する環境に近い光を浴びることによって、体内の活性があがって動きが活発になり、食欲も増すのではないかと高橋さんは説明しました。

その根拠として、体内で分泌されているホルモンの分析結果を示しました。緑の光をあてたヒラメでは、脳内で「メラニン凝集ホルモン」と呼ばれる特殊なホルモンが多く分泌されていることがわかったのです。

この「メラニン凝集ホルモン」はねずみなどの哺乳類では食欲を増進することが知られていて、高橋さんは、ヒラメやカレイでも、緑の光を認識すると、脳の中でホルモンが分泌され、食欲が出て成長が早くなるとみているということでした。

光の刺激がどのようにしてホルモンの分泌を促すのかなど詳しいメカニズムの研究はこれからも続けられる見込みです。

【北里大学海洋生命科学部 高橋明義教授】

「これまで、光と、魚の体内の生理的な活性の関係についてはほとんど研究されておらず、未解明な部分が多いですが、何か関係があることが示され、不思議でもあり、研究の醍醐味でもあります」

ほかの魚にも広がる可能性

ヒラメやカレイ以外でも同じようなことが起きるのか、すでに研究が行われています。

高級魚の「クエ」では、「青い光」をあてて養殖することで、大きくなることが分かっています。

また、ウナギやトラフグ、それにサケなどを対象に当てる光の色や量を変えて研究が進められています。

また、こうした現象は魚だけではないのかもしれません。人でも「特定の青い光を見ると、脳が活性化されて眠気がなくなる」という研究があります。

また、「森の緑」を見るとリラックスするなどといったことや、飲食店の店内の色を赤やオレンジなどの暖色系にすると、客の食べる量が増えて売り上げが上がるといったことが一般にいわれ、その多くは心理的な効果として語られていますが、光の影響が隠れているかもしれないと指摘する専門家もいます。

まだまだ分かっていない部分が多い不思議な現象で、もしかしたら、私たちの体の奥底にも新しい「スイッチ」があることを指し示しているのかもしれません。

「養殖」の効率化は 食糧の生産にも重要

また、この技術は食糧生産の観点で重要性が増す可能性があると見られています。

魚介類の生産量は急速に増加していて、FAO=国際連合食糧農業機関の調査では世界の水産物の生産量は年間2億トンあまりにのぼり、その中でも養殖の生産量は20年で4倍に急増しています。

2013年には生産量全体の半分以上を養殖が占めるまでになり、養殖の効率化は食糧生産の上で大切な課題となっているのです。

「緑の光」が被災地の復興にも貢献

この光を使った養殖技術は、東日本大震災で深刻な打撃を受けた被災地の漁業の復興にも生かされようとしています。

岩手県宮古市が今、力を入れているのが、「ホシガレイ」というカレイの仲間の養殖です。味は格別においしいものの、量はあまりとれないため、“幻の魚”とも呼ばれ、高いもので1キロ1万円の値がつくこともあります。この「ホシガレイ」の養殖に、緑の光を使った養殖技術を組み合わせようというのです。

このプロジェクトを進めている水産研究・教育機構宮古庁舎の清水大輔さんです。

【水産研究・教育機構 宮古庁舎 清水大輔さん】

「寿司職人の中ではこのホシガレイを握ることがステータスになるといった言われ方をするほど業界の中では高級魚として知られている。このホシガレイの養殖を新たな産業として震災の復興につなげていきたい」

岩手県宮古市は震災で30メートルを超える津波が沿岸部を襲い、漁船や養殖施設は壊滅的な被害を受けました。

施設や船の修理は進みましたが、高齢化もあって漁業をやめる人が多く、漁獲量はこの10年で半分以下に減少しました。

それまで沿岸にあった住宅や施設は高台に移り、沿岸には利用されていない土地が広がっていて、宮古市は、この土地を使って陸上施設でホシガレイの養殖を行うことを検討しています。

緑の光を使えば、出荷までの期間は通常のおよそ半分の1年に短縮でき、陸上施設でも採算がとれるため、高齢の漁業者でも養殖に取り組むことができるとみているのです。

光を使った新たな技術が被災地の希望の光になると期待されているのです。

「このホシガレイ養殖が、この東北の地から新たな産業として興って東北の星になれるように頑張っていきたいと思っています」

光の不思議な作用を使った新しい魚の養殖技術は、さらなる可能性を秘めているかもしれず、今後どのようにメカニズムが解明され、応用が進むのか注目されます。