科学と文化のいまがわかる

科学

“不漁”のうなぎ 実は余ってる?

2018.07.24

ことし、これまでにない高値となっている「うなぎ」。暑さに負けないように、「不漁だから高くても仕方ない」と奮発した人は多いのではないだろうか。ところが今、全国各地の養殖場ではうなぎが余っているという。

なぜ、余っているのに高騰しているのか。取材を進めると、投機的な値上がりが繰り返され、水産庁関係者が「絶滅危惧ビジネス」とまで指摘する、業界の特殊な状況が見えてきた。

(科学文化部記者 黒瀬総一郎)

丑(うし)の日を前に“うなぎ余り”?

「うなぎがだぶついている」

流通業者から最初に噂を聞きつけたのは、6月はじめだった。まさかと思い、水産庁や業界団体などにも聞いたが、誰もが「余っているのではないか」と口をそろえた。

いったい何が起きているのか。

土用の丑(うし)の日に向けて出荷がピークを迎えているはずの今月15日、私は全国有数のうなぎの産地、宮崎市の養殖場を訪れた。

敷地内に無数に並んでいたのは、日ざしを避ける黒いシートがかぶせられた養殖池のハウス。中を見ると、確かに大量のうなぎがいた。

7月に入っても、この地区の養殖場からの出荷量は平年の半分以下。鹿児島産や宮崎産のうなぎを扱う問屋も、出荷が平年の5分の1ほどにとどまっているという。

生産者の岩切庄一さんは、「1年で最もたくさん出荷しなければならない時期なのに売れない」と危機感をあらわにしていた。

関係者の話を総合すると、うなぎ余りは5月の大型連休すぎから全国的に見られはじめ、一部は解消する動きもあった一方、余ったままのところも相当数あるようだ。

原因1 投機的な“稚魚の暴騰”

なぜうなぎが売れないのか。

原因は、稚魚の不漁に端を発した成魚の出荷価格の高騰だという。

うなぎの養殖は、「シラスウナギ」と呼ばれる稚魚を河口などで捕獲し、池に入れて育てる形で行われる。

ところが、去年11月からことし1月にかけての漁獲量が極端にふるわずに稚魚の価格が高騰し、1月末には史上最高値となる1キロ470万円に達した。実に金の価格と同じだ。

養殖業者の中には、1月末までに稚魚を池に入れ、半年で養殖して夏に出荷するところがある。

需要が高まる1月末までの漁獲が少なければ高騰もうなずけると思いきや、別の原因もあるようだった。

実は、稚魚の漁は4月にかけて持ち直していた。

それでも稚魚の価格は漁期全体の平均で史上最高値の300万円ほど。漁獲量で見れば6年前とほぼ同じなのに、価格は6年前の1.4倍なのだ。

ある流通業者は、「どう見ても収支が合わないのに『高くてももっともっと稚魚が欲しい』という養殖業者と、『それならば集める』という稚魚を集める問屋の間で、つり上げ合戦が起こった」と証言する。

こうした、いわば投機的な稚魚の価格高騰のあおりを受けて成魚の出荷価格も高騰したというのだ。

原因2 “消費者不在”の価格転嫁

さらに、あまり知られていない価格設定の構図の影響もあった。

関係者によると、うなぎの出荷価格は、稚魚の価格と相場観に基づいて一部の主要な問屋や養殖業者が決め、全国の養殖業者が従う構図となっている。

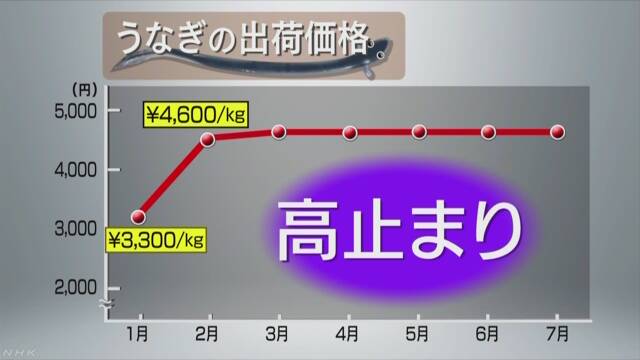

ことし1月、うなぎの出荷価格はほぼ平年並みの1キロ3300円だったが、稚魚の不漁のニュースが駆け巡ると、成魚の出荷価格は4600円にはね上がった。

先ほど説明したとおり、半年前に捕れた稚魚を育てて出荷していれば、価格が上がるのも理解できる。

しかし、ことしの場合、それはごく一部で、この夏までに出荷されたうなぎのほとんどは豊漁だったその1年前に獲れた稚魚を育てたものだという。

このときの稚魚の平均価格は今シーズンの3分の1。

明らかに高い価格設定が行われていることになる。しかも、5月以降、うなぎは余り始めたのに出荷価格は下がらず、高止まりが続いた。

稚魚の不漁報道を受け、値上がりを見込んで強気の価格設定を続けた結果、消費が滞ったことが深刻な「うなぎ余り」を招いたというのだ。

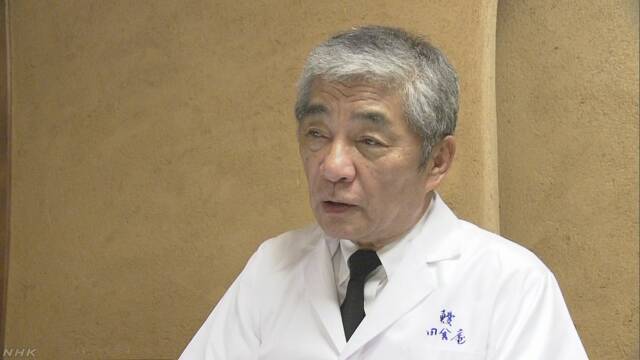

「去年の稚魚は安かったので、ことしの価格に反映されないんですかというと反映されない。というのも、彼らが言うのは、ことしの稚魚の不漁で来年大損するから、そのリスクヘッジだと。高い株を買って、『安くなったから面倒を見ろ』と言ったら笑われるが、それと同じようなことを言っていると思う」。

北九州市で90年あまり続く老舗のかば焼き店を経営する緒方弘さんは、業界が負うべきリスクを価格に転嫁する、“消費者不在”の価格設定が横行していると嘆く。

“絶滅危惧ビジネス”の深刻な影響

通常の水産業では、値上がりすると消費が減り、商品が余れば値段が下がる。

なぜ、うなぎではこうした当たり前の価格変動が起きないのか。

水産庁の関係者は、「資源量の減少」を口実に価格を設定するうなぎ業界特有の構造的な問題を指摘する。

「『資源の不足』や『絶滅危惧』といった言葉をだしに、消費者はついてくると値上げして利ざやを得る。もはや『絶滅危惧ビジネス』と呼んでもよい状況だ」。

こうした価格高騰は、絶滅危惧種としてのうなぎを保護する取り組みの足かせにもなりかねない。

ある流通業者は、稚魚の価格高騰と密輸や密漁は、密接な関係にあると証言する。「稚魚があるとなれば価格は下がり、ないという情報があると上がる。毎年、冬になると、どこに何キロあるかをめぐって情報戦となる。輸出が禁止されている台湾から香港経由で日本にやってくる稚魚はたびたび高騰し、ここ数年の価格高騰の体質を作り出している」。

国際社会でも問題視

価格がつり上がれば、密輸や密漁をしてでも手に入れるうまみが増す。そうした表には現れない不透明な取り引きが横行すれば、資源管理など絵空事になってしまう。

こうした実態は、国際社会でもすでに問題視されている。

今月、スイス・ジュネーブで開かれた、野生生物の国際取引を規制するワシントン条約の動物委員会。ここで、中心の議題の1つとして、ウナギの保護が取り上げられた。

この中で、資源が減少傾向にある一方、依然として価格が高騰していることを背景に、養殖に使われる稚魚の密輸や密漁が横行している可能性が指摘されたのだ。

「価格高騰を乗り切れ」高知の秘策

資源保護をはじめ、様々な問題の温床となっているうなぎの価格高騰。

こうした状況についていけないと、国産にこだわってきたかば焼き店でも、安い輸入物を使うようになっているという。

輸入物の品質は年々高まっていて、養殖業者の間では、この先も国産の需要が戻らないのではないかと懸念する声も広がっている。

こうした中、価格高騰を乗り越えようと、取り組みを進める生産者がいると聞き、高知県に向かった。

訪れたのは、「高知県淡水養殖漁業協同組合」の出荷場。

通常の出荷サイズの2倍ほどの大きさに育ったうなぎが並んでいた。うなぎは大きく育つと骨や皮が固くなり、価値が下がると言われている。

これに対してこの組合では、3年前からエサに工夫を加えるとともに養殖池の水温も変えることで大きなうなぎの品質改良に取り組んできた。

その結果、大きくても柔らかくておいしいうなぎが実現しただけでなく、1匹の稚魚から通常の2倍のかば焼きを作ることが可能になった。

資源の保護につなげるとともに、値上がりを抑えることも期待でき、価格高騰でうなぎが売れにくくなるなか、7月上旬までに売り切ることができたという。

スーパーの仕入れ担当者を招いた試食会でも、「骨があたらない。うなぎの味がしっかりして、大きいサイズもおいしい」と好評だった。

「やはり今の値段が限界に来ているのかなと思う。大きなうなぎを分け合って食べるという食べ方がこれからは必要になると思っている」

うなぎを“適正”に食べ続けるために

日本の大切な食文化でもある、うなぎを、この先も食べ続けるためにはどうすればよいか。

今回、取材を進める中で、印象的だったのは、複数のうなぎの業界関係者から、価格高騰とうなぎ余りが、消費者のうなぎ離れを招きかねないと危惧する声が聞かれたことだ。

「うなぎ余りは、『こんな高いモノは食べられないよね』という切実な声だと思っている。我々は真摯に受け止めて、できる限り、お客様の目線でやらなければならないと思っている」

資源量の減少が指摘され、絶滅危惧種に指定されているうなぎ。

取材から見えてきたのは、そのことが希少価値を高め、不自然な価格設定や不透明な取り引きにつながっているという皮肉な現実だった。

こうした状況を変えなければ、資源としてのうなぎを守り続けることも、私たちの食文化を守ることも、できなくなってしまうのではないか。

問われているのは、うなぎを巡る業界のみならず、それを口にする私たち1人1人の問題意識なのかもしれない。