科学と文化のいまがわかる

科学

「オオグソクムシ」絶食の謎解明へ 鍵は驚異の食欲

2023.04.19

深海に生息する生物「オオグソクムシ」。

「ダイオウグソクムシ」が数年にわたり、エサを食べずに過ごしていたニュースを覚えている人もいるのではないでしょうか?

なぜエサを食べずに生きていられたのか。

この「オオグソクムシ」について、長崎大学水産学部などの研究グループから新たな論文が発表されました。

どれだけ食べすにいられるかに迫る内容です。

しかし、「オオグソクムシ」の研究から明らかになったのは「驚異の食欲」でした。

長崎大学水産学部の研究室へ

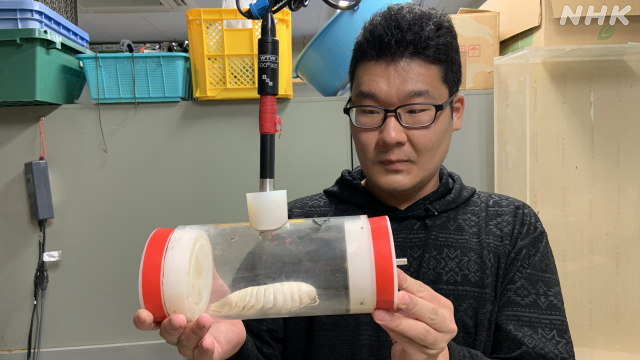

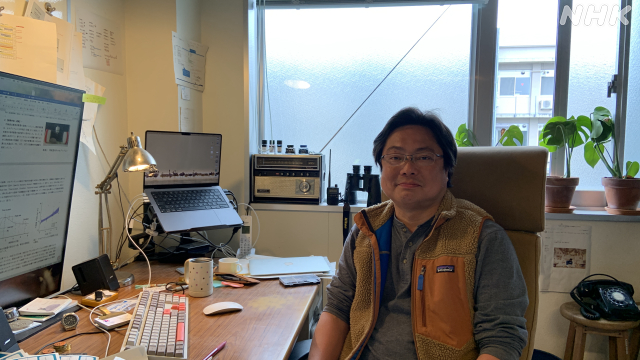

「オオグソクムシ」の謎に迫る研究を行ったのは、長崎大学水産学部の八木光晴准教授と田中章吾さんたち。

長崎市文教町のキャンパスにある研究室を訪れました。

「オオグソクムシ」は、駿河湾以南の水深200~600mほどの海底に生息する甲殻類。体長は10センチ~15センチほど。

海底に沈んだ魚や鯨などをエサにしている生物です。見た目の通り、ダンゴムシの仲間でもあります。

「オオグソクムシ」に近い仲間であり、メキシコ湾などの深海に生息している「ダイオウグソクムシ」が、5年以上もエサを食べずに過ごしている個体がいたことで全国的にも注目されました。

長崎大学の田中さんたちはその絶食のメカニズムに興味を持ち、謎を探るため「オオグソクムシ」で研究を始めました。

「オオグソクムシ」は駿河湾や五島列島沖で採集。

田中さんたちのグループは「オオグソクムシ」のエサを食べる量や、生きるために必要な単位時間当たりのエネルギーの量=代謝量を測定することで、絶食の謎に迫りました。

生物の多くは酸素を利用して食べ物からエネルギーを得ています。

代謝量は、体のサイズや水温、エサを食べたりすることによっても変化することが知られています。

ただ深海生物では、これらの条件に対する代謝がどうなるのかについては、よく分かっていなかったということです。

そこで、水温やエサを食べる前後といった条件を様々変えていきながら、代謝量の測定を重ねました。

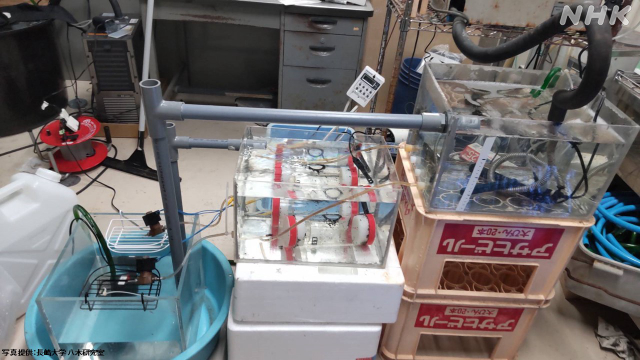

代謝量は、酸素の消費量を指標にして測定。

呼吸室内に「オオグソクムシ」を入れて溶存酸素量を計測し、その減少程度から酸素の消費量を求めます。

実験装置の右上の方にあるのは、温度調整や水中への酸素の送り込み=エアレーションをする水槽。

中央は呼吸室のある水槽、左下は排出された海水を右上の水槽へ戻す水槽です。

この装置で実験です。

驚異の食欲!自分の重さの半分近くの量を食べる!?

実験の結果、「オオグソクムシ」は、最大で自身の体重の45%ものエサを摂取することができることが判明しました。

もの凄い食欲です。

深海では、豊富にエサがあるわけではないので、エサに巡り合ったときに食べられるだけ食べてしまうという適応なのではないかと田中さんたちのグループは考えています。

全体的にふっくらしていて、体も厚みがあります。体を丸めることができずに「つ」の形になっています。

さらにエサを食べた後は、代謝量が増加。深海生物では初めての報告だそうです。

また水温が上昇すると代謝量も増加。実験では10℃の上昇で2.4倍増えることが明らかになりました。

6年分のエネルギーを一度に摂取!?

実験から得られたデータから計算すると、水温10.5℃の時、体重33グラムの「オオグソクムシ」が消費する年間のエネルギーは約13kcalになります。

ここから単純に計算してみます。仮に、体重の45%の量のクジラの脂身(85kcal/15g)を食べたとすると… 安静時の約6年分のエネルギーを獲得できることになります!

あくまで計算上であって、このほかにも消化や吸収、成長や繁殖、エサ探しでエネルギーが消費されるので、実際に生きられる時間ではないということですが、相当な量のエネルギーをため込めることがわかりました。

では今回の「オオグソクムシ」の研究結果は、あの絶食を続けた「ダイオウグソクムシ」にもあてはまるのか。

八木光晴 准教授

「過去の文献を調べると、ダイオウグソクムシでも今回のオオグソクムシとよく似た代謝の傾向を示しており、また、同じような生活をしているので近縁のダイオウグソクムシでも数年にわたる絶食の理由として当てはまると考えられます」

「ダイオウグソクムシ」の絶食の謎、解明されつつあるように思えますが、八木准教授はまだ残る謎があるといいます。

八木光晴 准教授

「オオグソクムシは飼育下では絶食しないで、結構餌を食べますので、ダイオウグソクムシがなぜ絶食していたのかは謎です」

「今後のオオグソクムシ研究について。他の無脊椎動物と比較してもオオグソクムシの代謝は低いので、なぜそのような低代謝を維持することができるのか?そのメカニズムは興味深いです。また、生活史もよく分かっていないので、深海に生息するダイオウグソクムシのさらなる生態調査も待たれます」

今回、驚異の食欲、そして絶食のメカニズムの一端が明らかになった「オオグソクムシ」。

今後の新たな発見に期待したいと思います。